Géopolitique du pétrole - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

2001-2009, passés et futurs

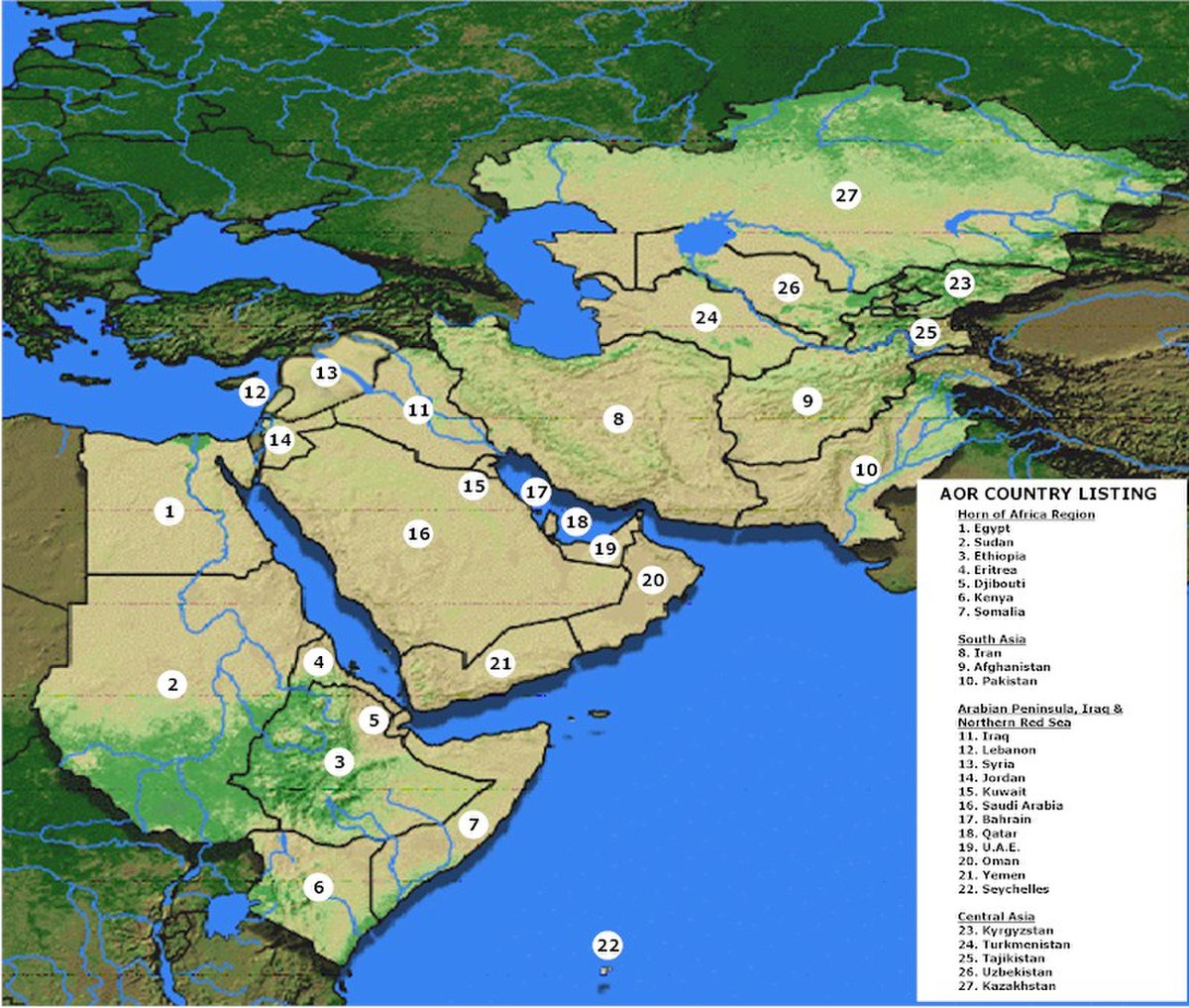

Le 20 janvier 2001, entre en fonction George W. Bush, qui appelle auprès de lui plusieurs sympathisants du Projet pour le Nouveau Siècle Américain (PNAC) : Jeb Bush, Dick Cheney, Zalmay Khalilzad, Lewis Libby, Dan Quayle, Donald Rumsfeld et Paul Wolfowitz ; ainsi que Condoleezza Rice, ex-collaboratrice de Chevron (Texaco), qui donnera le nom de la future Secrétaire d'État à l'un de ses pétroliers. Plusieurs d'entre eux sont signataires de la lettre que le PNAC envoya à Bill Clinton en 1998, qui stipulait que « la seule stratégie acceptable est celle qui élimine la possibilité que l'Irak puisse ou menace d'employer des armes de destruction massive. À court terme, cela signifie la volonté d'entreprendre une action militaire. » Le 11 septembre, la chute des tours du World Trade Center choque les États-Unis, et le monde entier. Le 14 septembre, Oussama Ben Laden, déjà poursuivi par les États-Unis et les Nations Unies pour d'autres attentats préalables, est cité comme responsable des attentats, et son pays d'accueil, l'Afghanistan, est sommé de l'extrader. Les Talibans refusent, et le 7 octobre, les forces anglo-américaines attaquent l'Afghanistan. Les Britanniques ont déjà mené trois guerres dans ce pays, toutes perdues. Dès 2002, les négociations sur le pipeline trans-Afghan reprennent. Fin 2009, son avenir n'est toujours pas certain.

La nouvelle équipe au pouvoir applique ensuite à la lettre la position du PNAC, en soutenant dans un premier temps que l'Irak dispose d'armes de destruction massive ; rapidement, d'autres disent que ce n'est sans doute pas le cas, la France (suivie par l'Allemagne, la Russie et la Chine) signifie sa désapprobation avec le discours prononcé à l'ONU par Villepin le 14 février 2003. Les États-Unis passent outre, réunissent des alliés en petit nombre et attaquent l'Iraq le 19 mars 2003. Fin 2009, les États-Unis ont toujours une présence militaire en Irak. Alors que la première guerre en Irak avait coûté environ 60 GUSD, dont l'essentiel avait été réglé par des alliés des États-Unis (Arabie saoudite, Koweit), le coût de la deuxième guerre en Irak est évalué à plus de 1300 GUSD en 2009. On n'a jamais trouvé d'armes de destruction massive en Iraq, et certains Britanniques reconnaissent rapidement que le pétrole est bien au sommet des priorités.

Selon certaines sources, Condoleezza Rice recommande de « punir la France, ignorer l'Allemagne, pardonner à la Russie », manifestant ainsi à quel point l'opinion des alliés des États-Unis leur est devenue indifférente. Alors que les années 1990 avaient montré les États-Unis en hyperpuissance sûre de ses moyens, les années 2000 semblent un retour vers le passé, avec l'utilisation de la force sans victoire, et l'incapacité à fédérer la puissance de l'OCDE derrière un projet commun ; cette incapacité va entre autres conduire les États-Unis à payer la totalité du coût de la guerre en Irak. La CIA invente le « transfert exceptionnel » (Extraordinary rendition) et le « waterboarding ». La Russie profite des baisses concertées de l'OPEP pour occuper le marché, et devient à nouveau le premier producteur mondial en franchissant la barre des 10 millions de barils par jour en août 2009.

Côté consommation, la majorité de l'OCDE est fidèle à une politique de décroissance lente, en opposition avec la Chine, dont le secteur des transports continue de tirer la consommation vers le haut. La Chine manque d'infrastructures, particulièrement ferroviaires, et une partie importante du transport est assurée par la route : la consommation de fioul accompagne sa performance industrielle. À force de courir sur de fausses pistes, comme celle de l'hydrogène, les États-Unis n'ont en fait aucun objectif clair en termes de consommation énergétique.

Les Compagnies nationales (NOC) étaient autrefois regardées avec un sourire condescendant par les IOC, elles étaient surtout là pour « compter les barils » ; tout cela a bien changé, et Aramco fait partie des géants non seulement sur le plan des réserves, mais aussi sur le plan technologique et logistique. Petrobras vient de faire une série de découvertes impressionnantes au large du Brésil, dans des conditions de forage extrêmes pour notre époque. Ainsi, même la technologie n'est plus l'apanage des anciennes puissances.

Anciens et nouveaux acteurs

| Pays | Consommation | Production | Dépenses militaires |

|---|---|---|---|

| États-Unis | 19 419 | 6 736 | 607 |

| Chine | 7 999 | 3 795 | [85] |

| France | 1 930 | 66 | |

| Royaume-Uni | 1 704 | 1 544 | 65 |

| Russie | 2 797 | 9 886 | [59] |

| Allemagne | 2 505 | 47 | |

| Japon | 4 845 | 46 |

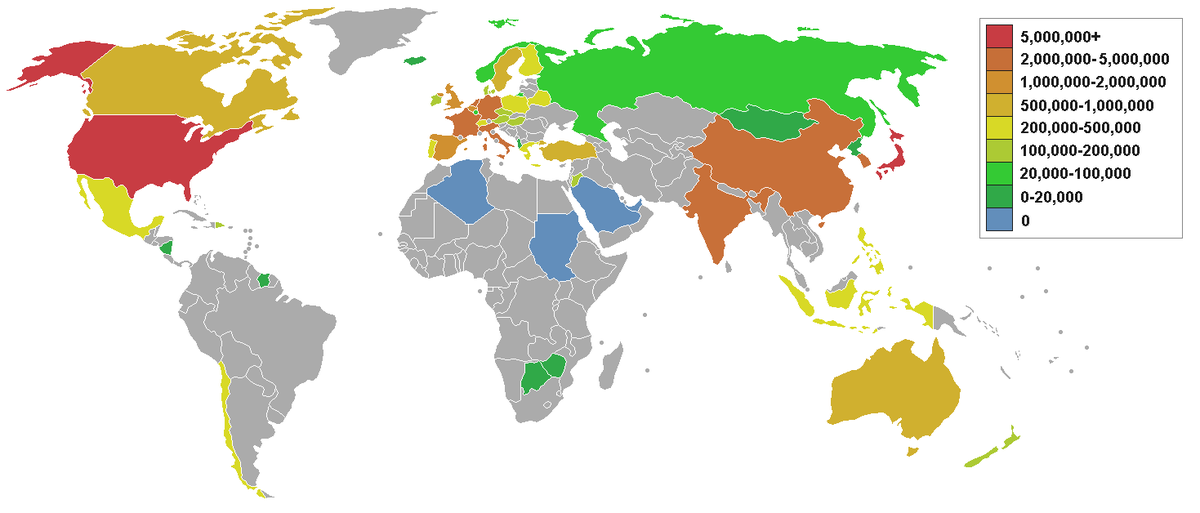

En 2008, les trois principaux importateurs mondiaux de pétrole sont les États-Unis, la Chine (importateur net depuis 1996 et deuxième consommateur mondial depuis le deuxième trimestre 2003) et le Japon (deuxième consommateur jusqu'en 2003). La Chine notamment voit ses importations croître de 9 % par an, et consomme déjà 20 % de l'énergie des pays de l'OCDE. Pratiquement jamais citée dans le domaine pétrolier au cours du XXe siècle, elle est en 2009 loin devant tous les autres pays du monde en termes d'accélération de sa demande pétrolière.

Le tableau ci-contre montre les consommations et productions pétrolières (millions de barils par jour, 2008) des pays classés par dépenses militaires (milliards de dollars, 2008, [ ]=valeurs estimées).

Sous cet angle, la puissance des États-Unis paraît écrasante : avec des dépenses militaires supérieures à la somme des six suivants, qui eux-mêmes appartiennent à des familles géopolitiques très distinctes, ce pays a les moyens de ses ambitions, quelles qu'elles soient.

Les réserves et capacités de production ont changé de camp. Suite à la nationalisation progressive ou brutale des ressources, les Compagnies pétrolières nationales (NOC) ont pris le devant de la scène, et éjecté les compagnies internationales (IOC) des dix premières places. Le tableau ci-dessous classe les compagnies pétrolières par réserves prouvées et par production : les IOC n'y figurent plus ; valeurs en milliards de barils (reserves) et millions de barils par jour (production), année 2006.

| Rang | Compagnie | Reserves | Compagnie | Production |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 264 | Saudi Aramco | 11.0 | |

| 2 | National Iranian Oil Company | 138 | Iraq National Oil Company | 4.0 |

| 3 | Iraq National Oil Company | 115 | Kuwait Oil Company | 3.7 |

| 4 | Kuwait Oil Company | 102 | National Iranian Oil Company | 2.7 |

| 5 | Petróleos de Venezuela | 80 | Petróleos de Venezuela | 2.6 |

| 6 | Abu Dhabi National Oil Company | 57 | Abu Dhabi National Oil Company | 2.6 |

| 7 | Libya NOC | 33 | Petróleos Mexicanos | 2.5 |

| 8 | Nigerian National Petroleum Corporation | 22 | Libya NOC | 2.3 |

| 9 | Lukoil | 16 | Nigerian National Petroleum Corporation | 2.1 |

| 10 | Qatar Petroleum | 15 | Lukoil | 1.9 |

L'hyperpuissance sur la défensive

Quand il apparut que 15 des 19 terroristes ayant perpétré les attentats du 11 septembre 2001, ainsi que leur instigateur présumé, étaient des citoyens saoudiens, il fut clair que la longue et fructueuse relation prenait une tournure bien différente. Avec retard, les États-Unis prennent la décision d'évacuer leurs bases d'Arabie saoudite. C'est également avec retard que les États-Unis tentent de s'opposer à l'irruption de la Chine sur le théâtre africain, avec la création de l'Africom en 2007 ; ils peinent à trouver une fin efficace aux occupations coûteuses en Afghanistan et en Irak, ainsi qu'une nouvelle représentation géopolitique. Sur au moins deux fronts, les relations avec la Chine, et la maîtrise de l'économie, l'hyperpuissance manifeste un embarras inhabituel.

En mai 2005, Chinese national off-shore oil company (CNOOC) fait une offre de rachat sur Unocal, supérieure à celle de Texaco. Les États-Unis prennent toutes sortes de mesures dilatoires, y compris voter une mesure obligeant à un délai de quatre mois pour autoriser la prise de décision. En août, CNOOC abandonne et Texaco s'empare d'Unocal, pour un prix inférieur à la dernière offre de CNOOC. Si cette affaire est vécue comme un échec pour CNOOC, elle montre la montée en puissance, économique et politique, de la Chine, et les États-Unis contraints à des méthodes éloignées du libéralisme.

L'emprise de la finance

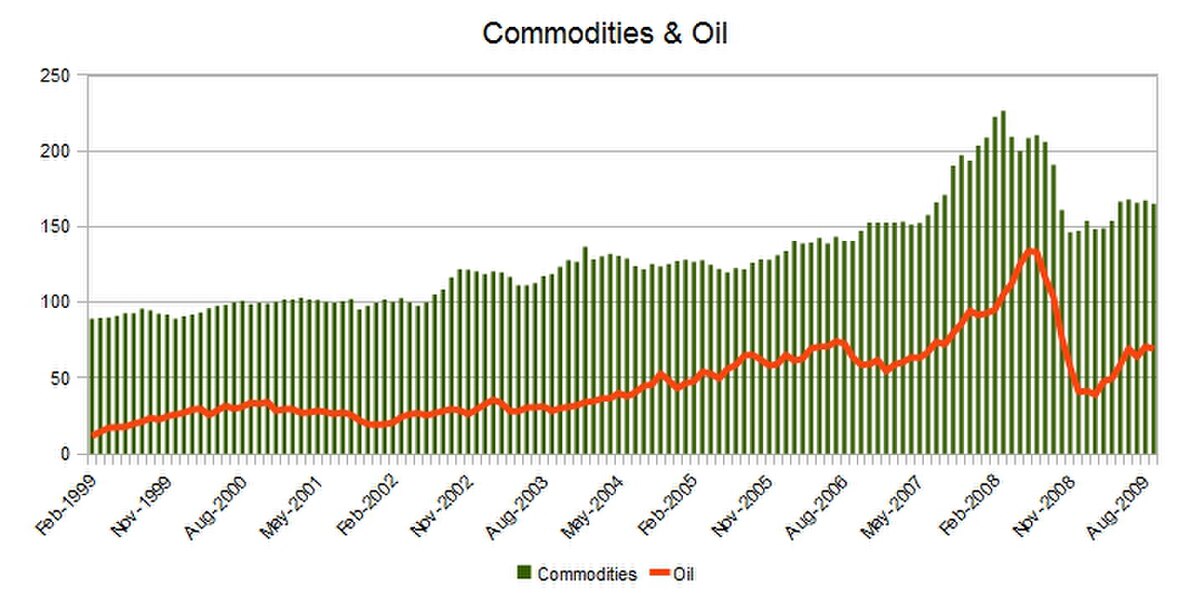

Le XXe siècle s'était beaucoup préoccupé de production. À partir de 1980, la titrisation devient le maître mot, et le pétrole n'y échappe pas, qui se voit affecté de son contrat de futures comme d'autres matières premières. À la fin de la décennie 2000, l'emballement des transactions boursières, précurseur de la crise économique, va affecter l'ensemble des matières premières, mais aussi le pétrole, qui va se trouver emporté vers des sommets jamais atteints, en dépit d'une consommation sans surprise, et même stagnante en 2008. Dans ce processus, le prix du baril échappe totalement aux opérateurs physiques, et les Compagnies pétrolières, qui ne contrôlaient déjà plus les volumes produits, se trouvent maintenant incapables d'agir sur le prix : le domaine financier vient de mettre la main sur le prix du baril.

Ce pic de tarification augmente momentanément les chiffres d'affaires de toutes les parties prenantes ; mais on sait depuis 1973 qu'il provoque également des réactions négatives de la part du consommateur final, qui tente de se tourner durablement vers des solutions plus économes, telles que des moteurs moins gourmands, ou tout simplement vers une autre solution que le pétrole ; c'est ainsi que le chauffage au fuel diminue régulièrement au profit du gaz ou même de l'électricité. Ces variations brutales, provoquant une destruction de la demande, sont donc un inconvénient grave pour les producteurs. Plus généralement, le secteur des services financiers et immobiliers représente couramment 30 % du PIB dans les pays développés, alors que la totalité de l'industrie représente moins de 20 % : le poids du secteur pétrolier, qui n'est qu'une fraction de cette dernière valeur, se marginalise.

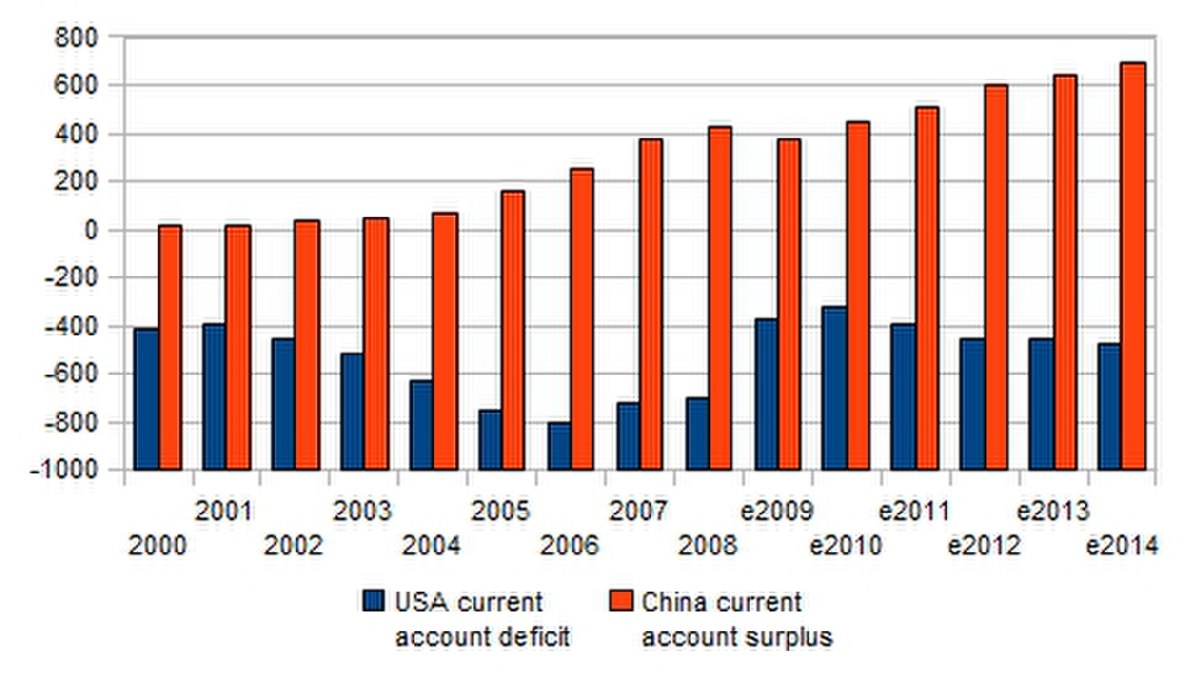

La crise économique en 2008 a provoqué de nombreuses difficultés ; la plupart des pays développés la combattent par des plans de relance accroissant brutalement les déficits publics. Les États-Unis sont caractéristiques de cette évolution, avec un déficit de l'ordre de 60 %, en ligne avec beaucoup de pays de l'OCDE, mais qui paraît évidemment monumental en valeur absolue. Les États-Unis présentent également un déficit de leur balance de paiements, on parle de déficits jumeaux ; le dollar semble se maintenir de façon durable dans des valeurs historiquement faibles, ce qui pourrait entraîner des réactions de certains pays (voir plus loin). Les États-Unis se trouvent ainsi confrontés à des déficits durables, et le coût de la guerre en Irak et en Afghanistan paraît exagéré dans ces conditions.

La Chine au rendez-vous de l'histoire

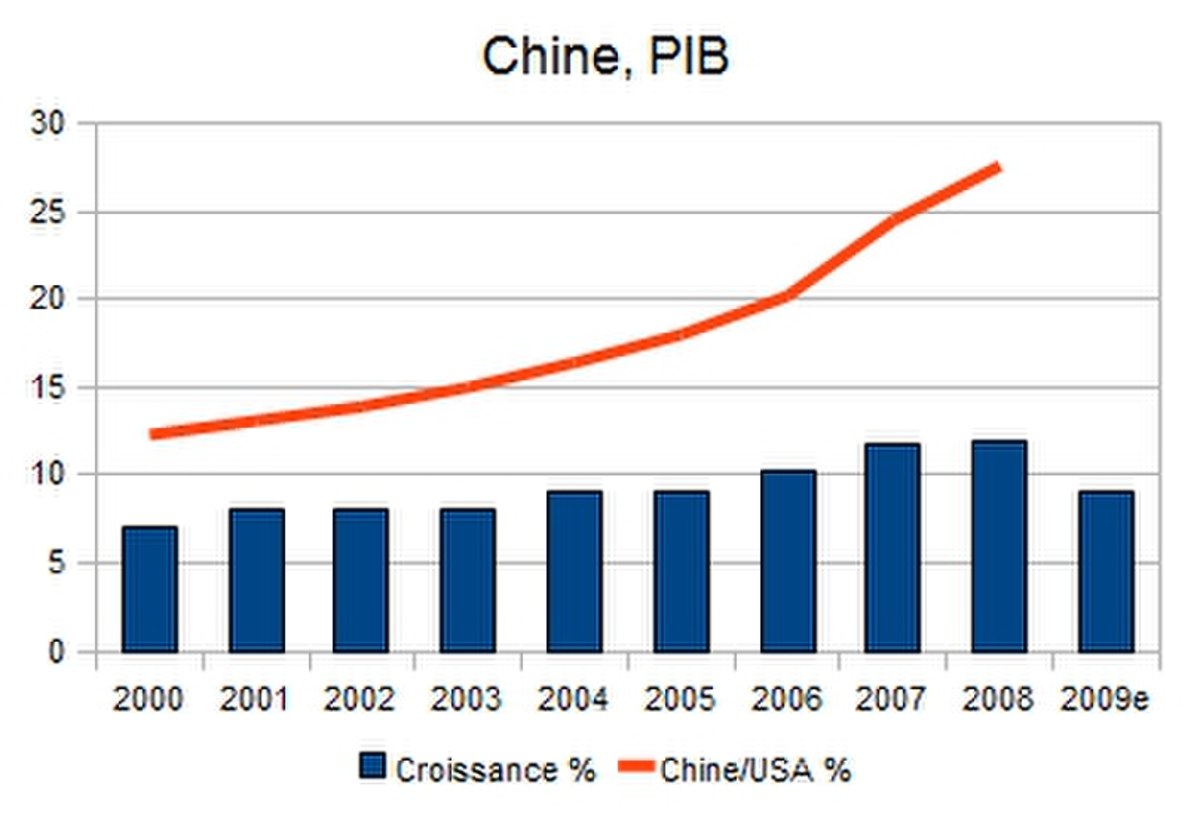

Alors qu'elle exportait du pétrole, la Chine est devenue depuis 1992 importatrice nette, et sa consommation augmente de 15 % l'an depuis 2001. Elle est devenue le deuxième consommateur mondial, son PIB croît en moyenne de 10 % par an depuis l'an 1980. Elle est également le premier marché mondial pour l'automobile. La Chine, dernière venue sur le théâtre d'opérations, et privée de moyens militaires bruts, agit essentiellement par la diplomatie et les relations bilatérales, avec des succès de plus en plus visibles : les rachats de certaines sociétés de pétrole kazakhes sont des réussites à potentiel évident.

L'affrontement au Soudan entre les États-Unis et la Chine est indicatif : la Chine s'y installe dans des conditions difficiles, et les États-Unis ne peuvent que lancer une campagne médiatique sans pouvoir s'y opposer sur le terrain. Fin 2009, la Chine porte le fer au Nigeria ; le sujet est bien plus grave, car le Nigeria est le premier producteur africain et le troisième fournisseur des États-Unis. L'offre chinoise commence à 30 milliards de dollars pour 49 % de champs actuellement exploités par Shell, Chevron et ExxonMobil. La Chine a signé en 2009 une série d'accords commerciaux avec la Birmanie ; elle va construire un oléoduc et un gazoduc qui relieront le Yunnan à la côte occidentale de la Birmanie. Le gazoduc sera alimenté par le nouveau champ birman de Shwe, et l'oléoduc par le pétrole du moyen-orient, ce qui court-circuite le détroit de Malacca et désenclave le Yunnan. L'appétit de la Chine ne se limite pas au pétrole : considérée comme « l'usine du monde », son besoin de matières premières de toutes sortes est général.

La Chine dispose de la plus grande réserve en dollars de l'histoire, plus de 2 000 milliards de dollars en 2009. Avec un dollar historiquement faible, ce stock devient une arme à double tranchant. La Chine, de plus en plus considérée comme un partenaire industriel et financier viable, envisage de diversifier l'usage de ses devises, avec la création d'un fonds souverain, mais aussi l'utilisation d'autres monnaies de réserve.

L'affrontement Chine-USA, que l'on annonce depuis des décennies, se dessine en ce moment même, avec une opposition frappante entre le déficit régulier des États-Unis, et le surplus quasi structurel de la Chine qui le finance en grande partie. Le PIB de la Chine croît beaucoup plus vite que le reste du monde, il représentait 13 % du PIB américain en 2000, pour 28 % en 2009. Alors que le poids économique s'est depuis longtemps déplacé vers l'hémisphère est, ce dernier commence à exister sur le plan géopolitique, avec la création de l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) en 2001 - son seul nom est (doublement) indicatif. La Chine profite des relations houleuses que les États-Unis entretiennent avec certains pays, et l'Iran a annoncé son souhait d'entrer dans ce cercle.

En 2010, la Chine profite des inquiétudes légitimes éprouvées par les sociétés occidentales vis-à-vis de la lourde empreinte écologique liée à l'exploitation des sables bitumineux du Canada, pour s'installer en Amérique du Nord ; le gouvernement canadien approuve deux projets d'un montant de 1,9 milliard de dollars canadiens, dans lesquels PetroChina prend la majorité, et annonce que d'autres projets sont en cours ; le Canada est en 2010 l'un des deux premiers fournisseurs de pétrole des États-Unis.

D'autres découplages

Jusqu'en 1971, ce qui était bon pour les compagnies pétrolières était bon pour les États-Unis et ce qui était bon pour les États-Unis était bon pour l'OCDE. À partir de 1973, l'OCDE commence à se démarquer, à la fois sur un plan politique (neutralité au Moyen-Orient) et sociétal (recherche d'une moindre consommation de pétrole). À partir de 2001, les États-Unis payent un prix de plus en plus élevé pour leur domination pétrolière, et même George W. Bush se plaint de la dépendance de son pays au pétrole (« The USA is addicted to oil »). Enfin la volonté récente de certains fabricants d'automobiles de promouvoir les véhicules électriques laisse envisager également le découplage entre les compagnies pétrolières et les constructeurs. Ces multiples modifications des anciens équilibres donnent plus de profondeur à la phrase de Sheikh Yamani : L'âge de pierre ne s'est pas terminé par manque de pierres. L'âge du pétrole ne s'achèvera pas avec le manque de pétrole.