Géopolitique du pétrole - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

XXe siècle : excès et excédents

À la fin du XIXe siècle, les grandes puissances se réduisent à un petit nombre d'acteurs : l'Empire britannique règne sur les mers en jouant le Grand Jeu avec la Russie, la France est toujours une grande puissance militaire et coloniale, l'Allemagne est sur une formidable pente ascendante, et tous lorgnent sur l'Empire ottoman, surnommé « l'homme malade de l'Europe ». Les États-Unis ne sont encore qu'un lointain intervenant, le Japon vient à peine de s'ouvrir au monde tandis que la Chine connaît une de ses pires périodes de désunion.

L'avènement de l'industrialisation et de nouvelles technologies donne à ces puissances de nouvelles armes et de nouveaux appétits qui, liés à des idéologies délirantes, autoriseront à ce siècle tous les excès. Chacun est prêt, voire parfois désireux, à affronter l'autre, considérant le reste du monde comme un simple théâtre d'opérations.

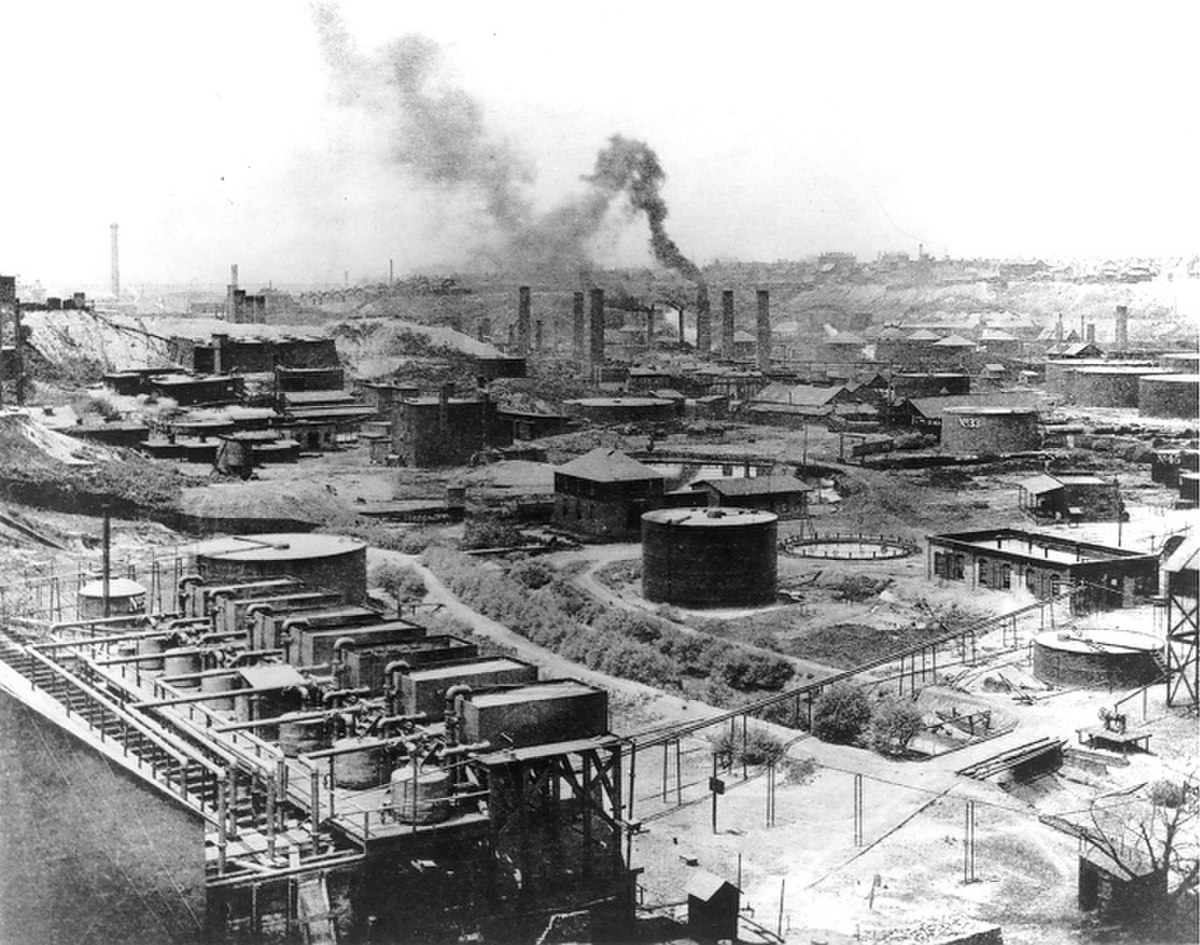

Le pétrole, sous sa forme affleurante (bitume ou naphte), est employé depuis des millénaires. Au cœur du XIXe siècle, sa distillation est perfectionnée pour produire du kérosène, qui rapidement éclaire les villes (Bucarest, 1857), puis du fioul, qui remplace avantageusement le charbon comme source d'énergie, et particulièrement pour la propulsion navale. On se met alors à en chercher activement, à commencer par les endroits où l'on trouvait du bitume affleurant tels que Bakou, et on se met à forer. Des sociétés aux noms historiques se créent à toute vitesse : Standard Oil (1863), Royal Dutch (1890), Branobel (1876), BNITO (1886), Burmah Oil (1886), etc. Le gaz naturel est un épiphénomène du pétrole : longtemps considéré comme une nuisance, il fut fréquemment mis à la torche jusque dans les années 1970. À partir de cette date, il commence à s'inclure dans la géopolitique du pétrole.

Du monopole au cartel, 1900-1928

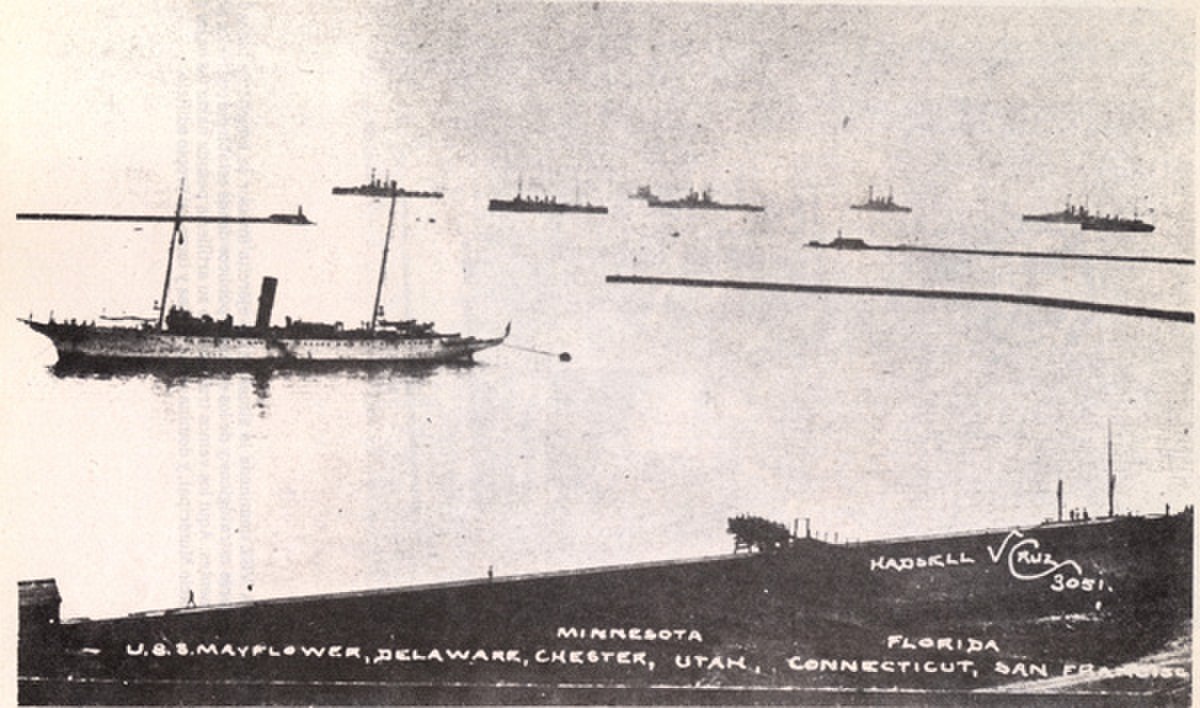

Dès la fin du XIXe siècle, le pétrole était identifié comme ressource stratégique. La décision de l'amirauté britannique, vers 1910, de construire des navires qui consommeraient du fioul et non plus du charbon fut un moment important : la nation la plus puissante du monde, avec la flotte la plus puissante du monde, avait à l'époque beaucoup de charbon et pas une goutte de pétrole. Cette décision a posé la problématique européenne pour le reste du siècle.

Alors qu'en 1899, la Deutsche Bank signe avec le gouvernement ottoman un accord provisoire pour la construction de la ligne Berlin-Bagdad, qui devait être poursuivie jusqu'à Bassorah, épicentre du pétrole mésopotamien, William Knox D'Arcy fait des recherches en Perse, obtient une concession pétrolière de 60 ans au profit de la Grande-Bretagne, et fonde la Anglo-Persian Oil Company, qui deviendra la British Petroleum.

| 1 Standard Oil of New Jersey (Esso) ⇒ devenue Exxon, puis ExxonMobil.

|

| 2 Anglo-Persian Oil Company ⇒ devenue BP (British Petroleum). Royaume-Uni |

| 3 Royal Dutch Shell Royaume-Uni

|

| 4 Standard Oil of California (Socal) ⇒ devenue Chevron.

|

| 5 Texaco ⇒ fusionnée avec Chevron

|

| 6 Standard Oil of New York (Socony) ⇒ devenue Mobil, puis ExxonMobil.

|

| 7 Gulf Oil ⇒ absorbée par Chevron

|

En 1904, la Standard Oil, fondée par John D. Rockefeller contrôle 91 % de la production pétrolière américaine, dont elle exporte la moitié sous forme de kérosène. À cause de ses méthodes tellement choquantes, l'état fédéral lui intente un procès et la condamne en 1911 à se partager en 34 sociétés séparées. La fin d'un géant ? Sans doute, mais le début d'une domination qui s'exercera jusqu'à la fin du siècle. Les rejetons se mangeront entre eux et constitueront, avec Shell et BP, un cartel au succès économique spectaculaire ; les Sept Sœurs.

Le tableau ci-contre montre les sociétés américaines en bleu, les britanniques en rose (Shell étant anglo-hollandaise) et les sociétés absorbées en gris. L'histoire des fusions et acquisitions est sans fin, ce tableau n'est qu'un résumé ; de plus, derrière ces sept sociétés, on trouve une multitude de sociétés « indépendantes », qui ont éventuellement participé à certains accords tels que l'accord d'Achnacarry. Nombre d'entre elles ont été absorbées par d'autres au cours du XXe siècle ; aucune société extérieure au pétrole n'a réussi à se glisser parmi celles-ci.

Accords et désaccords

Le 31 août 1907, l'entente anglo-russe pose un jalon dans le Grand Jeu, en définissant les sphères d'influence respectives ; à ce titre, les deux puissances se partagent la Perse (carte ci-contre). Rapidement, le Royaume-Uni se rend compte que les zones pétrolifères sont hors de la sienne. Le 11 juillet 1913, le Royaume-Uni, sur recommandation de Churchill, acquiert 51 % de l'Anglo Persian, mais pas avant une visite complète des champs en exploitation. En 1915, Londres fait donc une proposition aux Russes, aux termes de laquelle elle prend le contrôle de la zone neutre, en échange de quoi les Russes « peuvent » conserver Constantinople (quand ils l'auront).

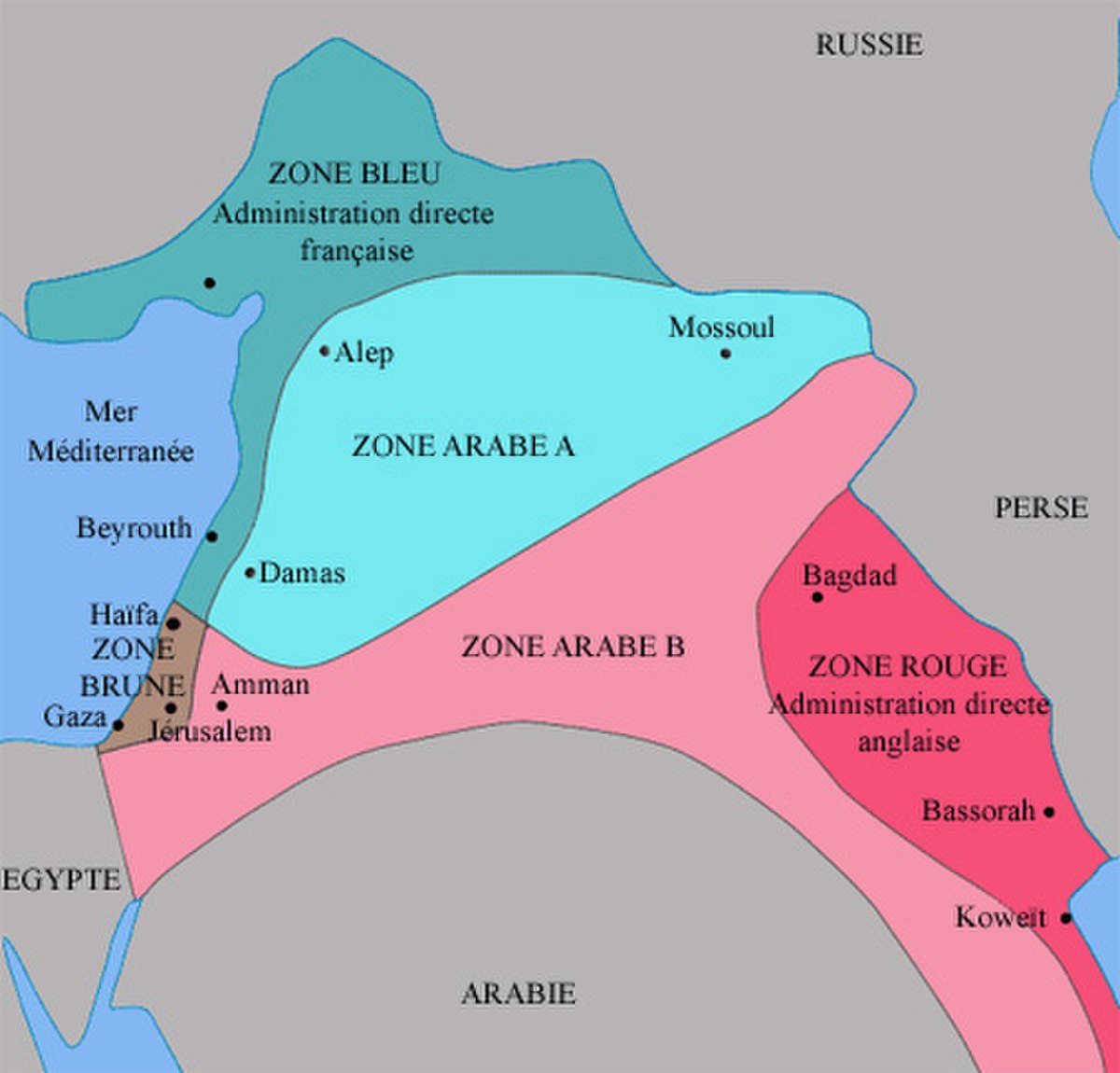

En 1916, pendant que les agents britanniques Lawrence et Philby font des promesses aux dirigeants locaux pour les pousser à s'opposer aux Ottomans, la France et le Royaume-Uni se partagent la dépouille de l'Empire Ottoman (carte ci-jointe), mettant ainsi en pratique la phrase de Churchill : En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle devrait être sans cesse protégée par une garde de mensonges. Aux termes des Accords Sykes-Picot, Mark Sykes, mieux au fait des données pétrolières locales, se taille la part du lion en se réservant le sud de l'Irak, laissant à la France la Syrie bien moins prometteuse. Le Royaume-Uni s'empresse ensuite d'écorner l'accord en installant des troupes à Mossoul en octobre 1918, s'emparant ainsi du reste des zones pétrolifères du futur Irak. En 1919, Londres parvient à faire voter une sorte de protectorat par la chambre iranienne ; l'accord est léonin et ne tient pas. Mais en 1925, le jeune Reza Pahlavi qui monte sur le trône du Paon est favorable aux intérêts britanniques.

En 1920, les accords de San Remo confirment la révocation de Sykes-Picot, et en échange, sur l'insistance de Clemenceau, accordent à la France un magnifique « détail » : la propriété des 25 % que la Deutsche Bank détenait dans la Turkish Petroleum, que le Royaume-Uni avait saisis au premier jour de la guerre. La France crée en hâte la Française des pétroles pour gérer ces parts ; l'Italie crée l'Agip en 1926. En Europe, l'État s'identifie à sa compagnie pétrolière.

En mai 1927, la Couronne britannique signe le Traité de Djeddah avec le jeune et victorieux Ibn Seoud, pacte de non-agression aux termes duquel celui-ci « s'engage à maintenir des rapports amicaux et pacifiques avec les territoires de Koveit et de Bahrein, ainsi qu'avec les cheiks de El-Kattar et de la côte d'Oman, avec lesquels le Gouvernement de Sa Majesté britannique entretient des relations spécialement déterminées par traité ». Mais dès 1933, ce sont les États-Unis qui obtiennent une concession au profit de la Standard Oil of California (SoCal), avec l'aide de St. John Philby.

En 1927, le pétrole coule enfin à Baba Gurgur (« le père des flammes » en Kurde), à côté de Kirkouk. Les États-Unis protestent devant le monopole européen en arguant de l'« Open Door Policy », et la surproduction menace. L'accord de la ligne rouge, signé en 1928, fige les relations territoriales et commerciales entre les partenaires présents dans la Turkish Petroleum, en y faisant une place aux compagnies américaines, aux dépens de l'État irakien. À ce titre, les partenaires présents s'interdisaient toute initiative personnelle sur l'ensemble du territoire concerné. Constitué de l'ex-empire ottoman, il incluait l'Arabie saoudite, et excluait le Koweït. Chaque partenaire reçut 23,75 % des parts : Anglo-Persian Oil Company, qui devient plus tard BP, Royal Dutch/Shell, la CFP, et la Near East Development Corporation, consortium de cinq compagnies américaines. Le reste des parts fut conservé par Calouste Gulbenkian, « Monsieur 5 % ». La France devient productrice de pétrole.

La même année, Anglo Persian, Standard Oil et Shell, à l'instar du Portugal et de l'Espagne se partageant le monde, en font autant lors de la réunion d'Achnacarry. En peu de temps, Gulf, Socony, Texaco et Atlantic les rejoignent. Cet accord prévoit la répartition des bénéfices des compagnies concernées, ainsi que la calcul du prix du pétrole (« Gulf Plus ») en tout point du globe. Le cartel, essentiellement anglo-saxon, est né, et règne sans grande opposition sur le pétrole mondial jusqu'en 1971.

Il marque la survenance d'un nouveau type d'acteurs dans la scène politique internationale : les compagnies internationales (« IOC »), qui présentent le double intérêt de financer leur propre développement, sans apport des États, et de pouvoir être accusées de tous les maux dès que la morale est en jeu. Ainsi, quand le processus de décolonisation est lancé après la Seconde Guerre mondiale, les États disposent d'un relais presque aussi puissant qu'eux-mêmes.

La carte ci-dessous présente les principaux champs du Moyen-Orient ; en 1928, l'essentiel de ces champs est encore inconnu.

En 1940, la France capitule ; le Royaume-Uni coule la flotte française à Mers el-Kébir et saisit les parts de CFP dans l'Iraq Petroleum Company (IPC, ex Turkish Petroleum Company). La France se trouve ipso facto éjectée de l'accord de la Ligne Rouge, et donc du Moyen-Orient, laissant (enfin) le terrain libre aux compagnies américaines. En 1944, le partage est confirmé par les termes de l'Anglo-American Petroleum Agreement. Mais en 1945 la France intente un procès, et finit par obtenir gain de cause : elle est réintégrée dans IPC, mais avec une part de 6 %.

De la tutelle européenne à la tutelle américaine, 1928-1971

Deux guerres mondiales

En 1914, les États-Unis occupent Veracruz, grand port et région pétrolifère mexicaine. Le fameux Lawrence d'Arabie intervient en manipulant le nationalisme arabe afin de déstabiliser la tutelle ottomane au profit de l'Empire britannique. En 1917, l'Allemagne commet la bévue du télégramme Zimmermann, par lequel elle demande sa coopération au Mexique (deuxième producteur de pétrole à l'époque), et lui demande d'envahir le Texas. Le télégramme, intercepté par les Britanniques qui le divulguent, contribuera à décider les États-Unis à entrer en guerre contre l'Allemagne. La même année, Clemenceau, à court de carburant, en réclame à Wilson de façon pressante (Il faut que la France combattante, à l’heure du suprême choc germanique, possède l’essence aussi nécessaire que le sang dans les batailles de demain). En juin 1918, l'Allemagne, au bord de la défaite, et alertée par la divulgation prématurée de l'accord Sykes-Picot par les Izvestia en novembre 1917, dépêche une expédition vers Bakou, sans succès. Simultanément, les Britanniques envoient Dunsterville occuper Bakou, qui ne pourra s'y maintenir. Bakou, bien identifiée comme gisement pétrolier de classe mondiale, changera de mains quatre fois en quatre ans.

Entre les deux guerres, les chimistes allemands Fischer et Tropsch mettent au point le procédé permettant de produire des carburants liquides à partir du charbon, abondant en Allemagne.

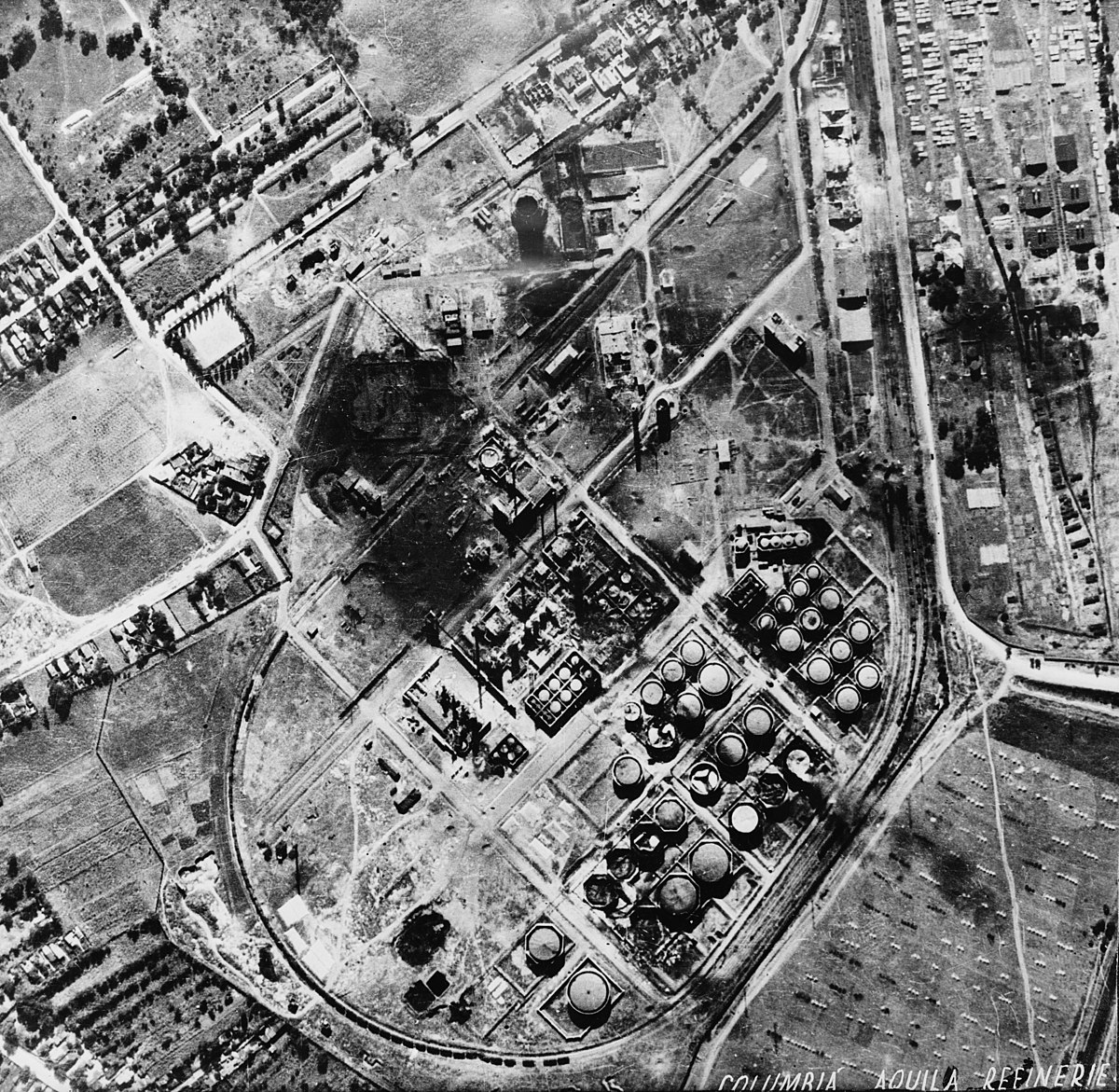

La Seconde Guerre mondiale fut marquée par le blitzkrieg, stratégie très exigeante en carburants pour les transports de troupes, les chars et les avions ; l'Allemagne manque toujours cruellement d'accès au pétrole. Au début des années 1930, Henri Deterding (Shell), rêvant de Bakou, rencontre Adolf Hitler, avec lequel il étudie un plan d'approvisionnement de l'Allemagne en pétrole ; mais en 1936, il est contraint à la démission. Torkild Rieber (Texaco) prend immédiatement le relais. L'Allemagne n'a pas d'argent ; qu'importe, il se fera payer en pétroliers, et alimentera l'Allemagne jusqu'en 1940. Lui aussi sera écarté par son conseil d'administration en août 1940. À cette date, l'Allemagne n'a plus que les champs de son nouvel allié roumain : les Alliés bombarderont les raffineries de Ploieşti de multiples fois à partir de 1943, mais aussi les sites d'essence synthétique.

En 1941, Rachid Ali, favorable aux Allemands, tente de prendre le pouvoir en Irak, et coupe l'oléoduc d'Haïfa. Les Britanniques réagissent rapidement, prennent le contrôle de l'Irak, puis de la Syrie contre l'armée de Vichy. L'opération Countenance conjointe entre l'Armée rouge et l'armée britannique sécurise le corridor Perse pour le transport de matériel, mais également le pétrole iranien et la raffinerie d'Abadan. Cette opération est vécue comme une invasion, avec de nombreux morts côté Iranien. En septembre 1941, Hitler n'a plus aucun espoir d'accès au pétrole du Moyen-Orient. Alors c'est la course vers le Caucase et les champs de Bakou. Les Allemands prendront la raffinerie de Maikop, mais Stalingrad est la clé de la Caspienne ; la Wehrmacht et l'Armée rouge y perdront près d'un million de soldats, et en dépit de ce film frappant où ses généraux offrent la Caspienne à Hitler en gâteau, celui-ci ne mettra jamais la main sur le pétrole de Bakou. Cet échec marquera le tournant de la guerre, et la pénurie de carburant contribuera à la défaite allemande.

En juillet 1940, les États-Unis, qui contrôlaient 80 % du pétrole consommé par le Japon, décrètent un embargo pétrolier partiel, puis total en juillet 1941 à l'encontre de l’Empire du Japon ; celui-ci avait prévu cette éventualité en stockant l'équivalent de deux années de consommation. Le Japon attaquera à Pearl Harbor le 7 décembre suivant. Le 17, les forces japonaises occupent Miri, un champ pétrolifère dans le nord du Sarawak, et rapidement la totalité des sites pétroliers de Bornéo, avec le massacre de Tarakan le 11 janvier 1942. Un scénario similaire se reproduit en avril 1942 à la raffinerie de Yenangyaung, cette fois-ci les saboteurs s'échapperont.

Après-guerre

L'Après-guerre commence à Yalta, le 11 février 1945 : les États-Unis sortent leader du monde libre, les vieilles puissances coloniales sont en cendres et l'ours russe sous Staline est clairement menaçant. Roosevelt occupe le terrain, comblant la carence des puissances continentales trop faibles pour le faire. À peine sorti de la conférence, Roosevelt convoque Ibn Saoud sur le Quincy et lui offre une coopération permettant l'exploitation des champs pétrolifères par les « majors » américaines, en application du tout récent accord anglo-américain. Cette coopération est assortie d'une protection militaire ; ce pacte durera jusqu'à la fin du siècle, et sera le socle de la politique pétrolière américaine au Moyen-Orient. La société commune s'appelera dorénavant l'Arabian American Oil Company (Aramco, aujourd'hui Saudi Aramco).

Les plans Marshall évitent la terrible erreur de 1919 : les États-Unis avaient déjà à l'époque souligné que les conditions léonines imposées à l'Allemagne conduiraient à une nouvelle guerre. Mais deux choses resteront interdites aux perdants : une armée, et une compagnie pétrolière. 60 ans plus tard, le Japon et l'Allemagne, géants économiques, sont toujours des nains pétroliers. Les États-Unis inventent la théorie de l'endiguement, puis celle du rollback qui l'entraîneront dans la guerre du Viêt Nam.

La décolonisation est en route à marche forcée : pratiquement tout le continent africain retrouve sa liberté entre 1945 et 1980, dans des conditions paisibles ou sanglantes. À chaque fois, la puissance partante cherche à maintenir les relations commerciales comme aux accords d'Évian ; les régimes mis en place sont fréquemment favorables aux intérêts des Européens. Le Royaume-Uni avait inventé le Commonwealth en 1920, la France invente la Françafrique, plus critiquée. Fréquemment, les frontières artificielles des pays telles que la Ligne Durand, mises en place par des diplomates européens qui ignoraient ou écartaient les réalités locales, posent problème. Le Kurdistan, pays partagé entre trois puissances régionales, et très riche en pétrole, n'aura pas le droit d'exister. En Angola, le Cabinda riche en pétrole réclame son indépendance pendant des années, sans succès ; la guerre civile en Angola durera de 1975 à 1991. Au Nigeria, futur premier producteur africain de pétrole, la guerre du Biafra fait un million de morts ; les Français inventent les « French doctors », mais aussi le « droit d'ingérence ». Dans tous ces pays, l'exploitation du pétrole est parfois ralentie par les guerres, mais elle continue, essentiellement pour le compte de l'OCDE. On invente la « malédiction pétrolière » et la « maladie hollandaise ».

En 1952, la Federal Trade Commission procède à une enquête complète sur les pratiques commerciales des compagnies pétrolières ; l'enquête révèle entre autres les multiples participations croisées entre les majors, qui font échec à la règlementation anti-trust. Un courrier de J. Edgar Hoover signale que l'exploitation de ce dossier serait favorable à la propagande soviétique ; le président Harry S. Truman demande alors l'interruption de l'enquête criminelle, et on peine à identifier un éventuel impact sur les compagnies pétrolières.

Le poids de l'or

Aramco paye, dès 1944, des royalties en or à l'état saoudien. Les différences de cours importantes de l'or entre Londres et Jeddah ont contribué à l'insistance de l'état saoudien pour des paiements en métal précieux. Ces paiements, sur la base de 35 dollars l'once, au fur et à mesure de l'augmentation de la production saoudienne, contribuent à vider les réserves américaines, et participent à la faiblesse du dollar. À partir de 1950, le gouvernement saoudien (SAG) exige une amélioration des conditions commerciales ; les partenaires trouvent le moyen d'imposer fiscalement Aramco en Arabie saoudite, et non plus aux États-Unis : entre 1950 et 1951, les paiements d'Aramco à SAG passent de 46 à 110 millions de dollars, et les impôts payés aux États-Unis passent de 50 à 6 millions. Le pays le plus capitaliste du monde subventionne son industrie la plus riche.

Ghawar, le géant

En 1948, on découvre Ghawar - ou plutôt, on commence à le découvrir, il faudra attendre 1959 pour percevoir la véritable étendue de ce gisement. Long de 270 km, c'est une mer de pétrole, de très loin le plus grand gisement du monde, qui à cette date aurait suffi à fournir la moitié de la consommation de la planète. L'Arabie saoudite n'est plus un pays, c'est un trésor stratégique. À partir de 1949, la production intérieure des États-Unis ne suffit plus à sa consommation ; l'Arabie saoudite devient l'état le plus nécessaire à sa sécurité énergétique, et à sa richesse, en dehors de son territoire. La découverte de ce gisement géant, qui pendant plusieurs années fournira à lui seul de 5 à 10 % de la consommation mondiale, convaincra à nouveau les compagnies pétrolières que la surproduction est leur problème majeur, justifiant le cartel.

La CIA, arme à double tranchant

La démarche anticolonialiste des États-Unis favorise le démembrement des vieux empires. À l'opposé, la CIA, créée en 1947, aura un impact sur le maintien, et parfois l'installation au pouvoir, de régimes favorables aux États-Unis. La création, puis le soutien de l'État d'Israël, le comportement des compagnies pétrolières, les actions de la CIA sont mal vécus par les dirigeants et les populations des pays producteurs, au Moyen-Orient et ailleurs. Après « indépendance », le mot d'ordre devient vite « nationalisation », qui fait violemment réagir les États-Unis. Ils inventent la « dénégation plausible ». L'Iran, avec le mauvais souvenir du corridor perse, nationalise ses gisements, et c'est l'affaire Mossadegh, déposé grâce à l'opération Ajax en 1953, et l'embargo sur le pétrole iranien ; on retrouve Torkild Rieber, nommé aux côtés de Mossadegh juste avant l'opération. Elle sera niée par les États-Unis pendant des décennies, et finalement confirmée par le président Obama en 2009. Le Shah, déjà installé de force par les Alliés en 1941, sera à nouveau imposé de force à son propre pays, et les conditions de fonctionnement seront imposées au Shah. Au nombre des déboires de la CIA, on peut citer la Surprise d'octobre et son corollaire, l'affaire Iran-Contra ; dans l'affaire Plame-Wilson , Lewis Libby sera condamné à 30 mois de prison. L'incapacité à prévoir et empêcher la survenance de l'attentat du 11 septembre a été considéré comme un échec de la CIA.

L'opposition

La crise du canal de Suez en 1956 manifeste la faiblesse diplomatique de la France et du Royaume-Uni et consacre les deux Grands en pleine coopération comme maîtres du jeu. Les carburants seront rationnés en France de novembre 1956 à juillet 1957. La crise révèle aussi l'émergence d'une capacité politique au Moyen-Orient. En 1960, Iran, Irak, Koweït, Arabie saoudite et Vénézuela créent l’Organisation des pays exportateurs de pétrole. Plusieurs pays du Moyen-Orient se rapprochent de l'URSS, qui leur vend des armes. Malgré une première tentative d'embargo pétrolier en 1967 lors de la Guerre des 6 jours et la Résolution de Khartoum, l'action de l'OPEP restera sans résultat jusqu'en 1971. En 1953, l'Agip, privée d'accès aux gisements, est sauvée de la fermeture par la découverte d'un gisement gazier dans la plaine du Pô. Devenue l'ENI, elle survit en proposant aux pays exportateurs des conditions meilleures que le Cartel. Son président Enrico Mattei disparaîtra prématurément en octobre 1962, dans un accident d'avion resté mystérieux.

Des individualités puissantes

La géopolitique est souvent le fait d'un tout petit nombre d'individus, que l'histoire retient ou pas selon leur flamboyance. On ne peut nier l'impact profond et durable de John D. Rockefeller (Exxon) et Henri Deterding (Shell), avec des côtés clairs, sombres ou dissimulés. Calouste Gulbenkian, qui connaissait Alexandre Mantashev, fut un artisan central de la politique mondiale. Plus tard, Mouammar Kadhafi et Enrico Mattei, dans deux genres très différents, seront les déclencheurs de la révolte des pays producteurs ; si l'un échappe à la mort, l'autre périt dans un accident d'avion. Sheikh Yamani personnalise aussi bien la pondération que le terrorisme, selon les observateurs ; enfin il est possible que le nom de Dick Cheney reste associé à l'histoire du pétrole, mais l'histoire se lit à distance.

1971-2001 : chocs et guerres

Fin 1970, Mouammar Kadhafi, qui vient de prendre le pouvoir en Libye, contraint les compagnies à accepter une augmentation du baril. Cette nouvelle choque les gros producteurs, qui ont surtout subi des baisses de tarif depuis 1960. En 1971, les États-Unis, déjà importateurs nets de pétrole depuis 1949, voient leur production domestique décliner pour la première fois (pour ne jamais remonter), et se trouvent contraints d'importer des quantités inhabituelles de pétrole. Depuis plusieurs années, le dollar est mis sous pression, et le 15 août, c'est le « Nixon Shock », la révocation des Accords de Bretton Woods : l'équivalence or-dollar disparaît, et la valeur du dollar faiblit immédiatement. Ces trois effets se conjuguent pour que les pays producteurs, toujours payés en dollars, se sentent floués trois fois, et ne cherchent plus qu'une bonne occasion pour augmenter les prix et réduire leurs productions. La guerre du Kippour leur donnera cette occasion. L'influence de l'économie sur le pétrole, et particulièrement le cours du dollar, était masquée jusque là par l'équivalence or-dollar ; à partir du Nixon Shock, le cours du baril ne pourra s'analyser sans analyser le cours du dollar. Les pays du Sud parlent de la dégradation des termes de l'échange.

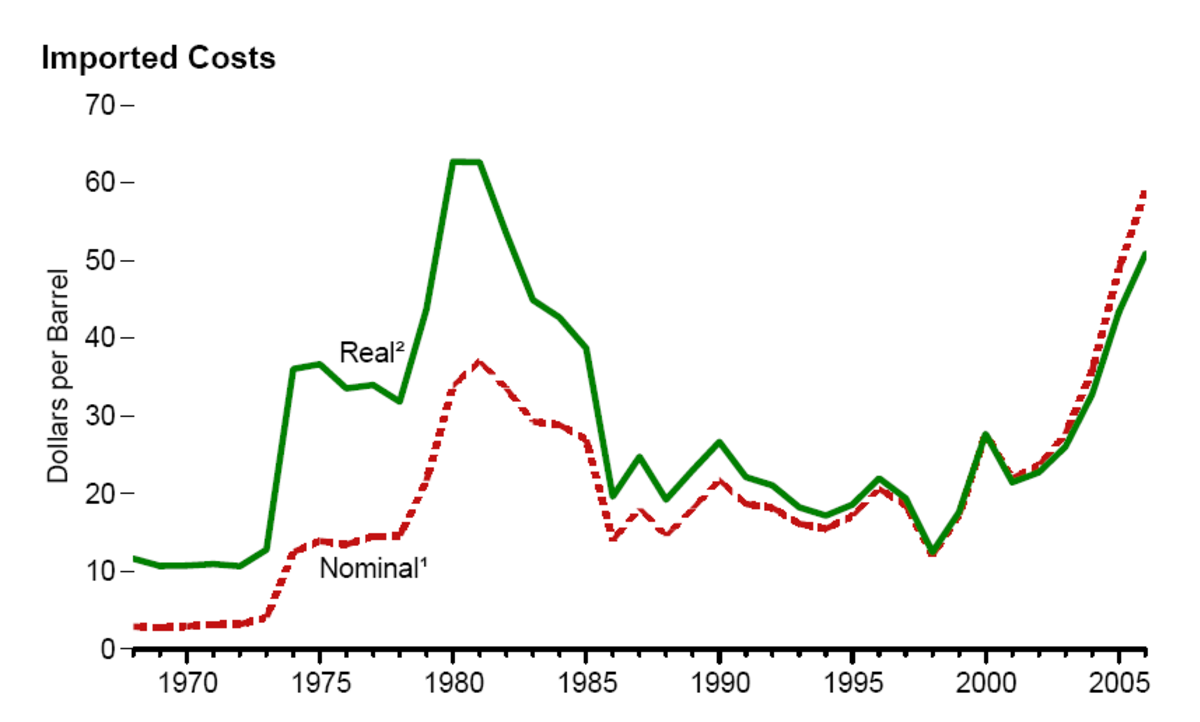

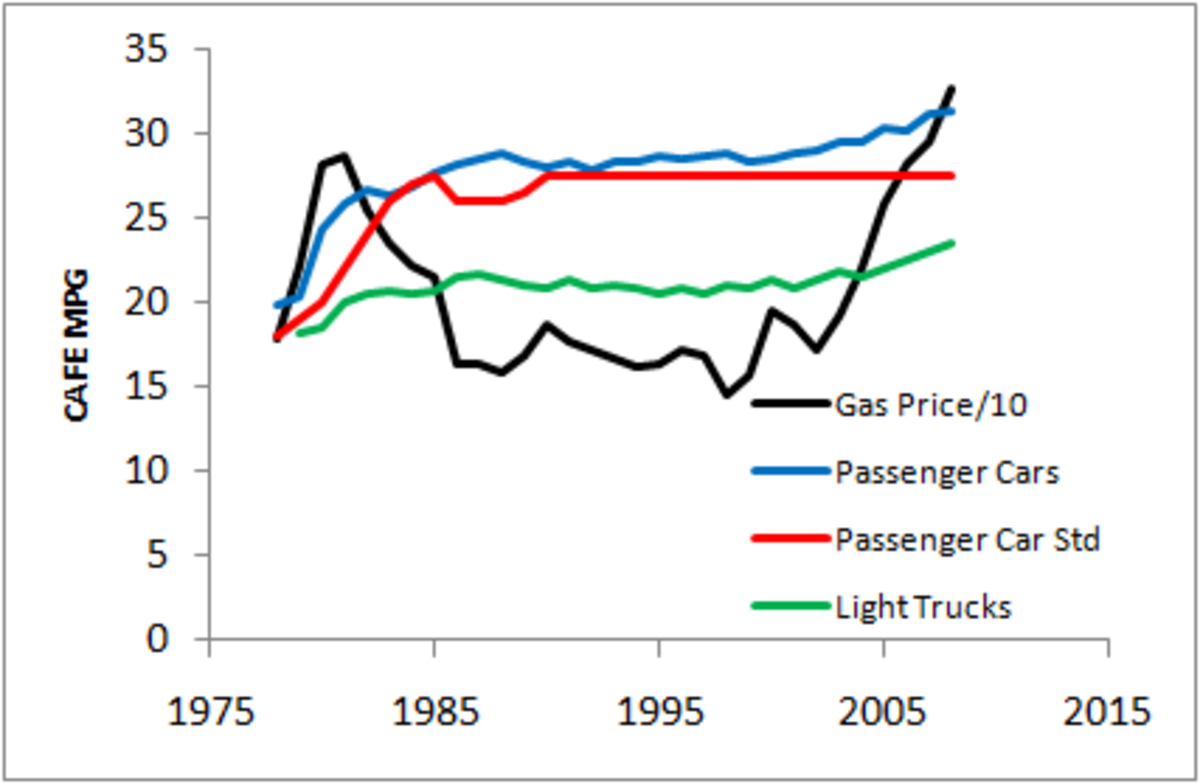

La réserve stratégique de pétrole américaine est instaurée dès 1975. À l'issue des deux chocs pétroliers, la majorité des pays de l'OCDE instaureront des réserves de pétrole stratégiques ; sous diverses formes, elles représentent fréquemment 3 mois d'importation d'un pays donné. En Europe, où les dégâts économiques dus à la faiblesse du dollar s'ajoutent au poids accru de la facture énergétique, on commence à se préoccuper d'économies d'énergie plus que de géopolitique ; la France imposera sa première limitation de vitesse sur autoroute (120 km/h) en décembre 1973. Les États-Unis vont plus loin, avec une limitation de vitesse à 55 mph (environ 88 km/h, toujours en vigueur en 2009) introduite en 1974, et la règlementation Corporate Average Fuel Economy (CAFE) en 1975.

1979-1980, l'année de toutes les erreurs

Le Shah, qui a annoncé en 1973 ne pas reconduire les accords pétroliers en 1979, et qui commerce de façon croissante avec d'autres partenaires que les États-Unis, n'est plus leur favori ; ceux-ci commencent à envisager de soutenir une révolte religieuse au sein des républiques du sud de l'URSS ; la solution islamique paraît envisageable, et quand le Shah est renversé, les États-Unis ne réagissent pas. La révolution iranienne porte l'ayatollah Khomeini au pouvoir le 11 février 1979, entraînant une cascade d'événements graves.

Le 20 novembre 1979, des fondamentalistes s'emparent de la Grande Mosquée de La Mecque en prenant des otages ; la répression de cette insurrection, qui fera des centaines de morts, aura un énorme retentissement dans le monde musulman. Le gouvernement saoudien, déjà critiqué pour ses liens avec les États-Unis et le non-respect de la loi coranique, sera contraint de porter une attention accrue au fondamentalisme.

Le 27 décembre 1979, les Russes, toujours à la recherche d'une ouverture vers le sud, et profitant de l'embarras des Américains occupés par la prise de leur ambassade, entrent en Afghanistan. Cette occupation militaire fera des milliers de morts, et contribuera à l'effondrement de l'URSS.

Le 22 septembre 1980, Saddam Hussein, inquiet des appels à la révolution islamique lancés par Khomeyni, envahit l'Iran. Cette guerre fera un million de victimes, sans aucun gain pour l'agresseur, si ce n'est des ennuis ultérieurs.

L'ensemble de ces événements, auquel s'ajoutera une gestion parfois incohérente de la crise (le président Carter decrètera un embargo sur le pétrole iranien, Opération Eagle Claw, inflation délibérée), conduira au deuxième choc pétrolier, constitué d'une inquiétude mondiale, un renchérissement inouï du prix du baril, et en définitive un fléchissement du PIB mondial. Dans la pagaille, le Canada coupera même sa fourniture de pétrole à son puissant voisin. Pour la première fois de son histoire, l'OCDE craint de manquer de pétrole. Et pour la première fois, les pays producteurs ont l'impression de contrôler le marché. Toujours en 1980, l'Arabie saoudite achève le rachat des actions d'Aramco.

Pendant deux ans, la production de l'OPEP reste faible et le pétrole cher ; l'URSS devient le premier producteur mondial, et les États-Unis se rendent compte qu'ils contribuent à enrichir leur principal ennemi. Le manche a-t-il changé de mains ?

Certainement pas : à partir de 1983, les États-Unis reprennent l'initiative, et parviennent à convaincre l'Arabie saoudite et le Koweit de réaugmenter leur production pétrolière. Immédiatement, d'autres pays producteurs, craignant de voir leur part de marché disparaître, lui emboîtent le pas, et se produit le cauchemar que les compagnies pétrolières avaient tant peiné à éviter pendant un siècle, la surproduction à l'échelon mondial, avec le « contre-choc pétrolier » de 1986. Les robinets grand ouverts, rien ne fera remonter le cours du baril pendant 20 ans. Sur le plan militaire, à partir de 1984 les États-Unis apportent tout leur support à l'Irak, et poussent l'Arabie saoudite à en faire autant. Ils fournissent également de l'argent et des armes (dont les fameux stingers) aux Moudjahidins afghans.

L'Iran et l'Irak, qui s'asphyxient l'un l'autre avec la guerre des tankers, ruinés par l'effondrement des cours, sont contraints à l'armistice en août 1988. Février 1989 voit les troupes russes quitter l'Afghanistan, en novembre le Mur de Berlin tombe, préfigurant l'effondrement de l'Union Soviétique (1991).

1989, nouvel ordre mondial

Au sommet de Malte en décembre 1989, Gorbatchev et Bush échangent de pieux sentiments, on y parle d'échange, de coopération et de règlement des problèmes, le Nouvel ordre mondial a un arrière-goût de Société des Nations. Mais il n'en est rien, les États-Unis sortent de la guerre froide en hyperpuissance unique, et cela change tout.

Saddam Hussein ne l'a pas compris. En 1990, il envahit le Koweït, ce qui donne une excellente occasion aux États-Unis de retrouver au Moyen-Orient le « deuxième pied » qui leur manquait depuis l'échec iranien. Ils feront d'une pierre deux coups, leur réplique ne sera pas une guerre, mais une démonstration de puissance politique, logistique et militaire. Les États-Unis rassemblent 33 pays, déplacent 500.000 hommes, inventent la guerre télévisée, et ne perdent "que" 240 soldats. Début 1991, les choses n'ont jamais été aussi claires.

La disparition de l'URSS laisse un énorme vide dans la conception même de la défense américaine ; Paul Wolfowitz et Dick Cheney occupent ce vide en proposant une nouvelle politique de défense pour les États-Unis, qui comprend 7 scénarios d'intervention militaire ; en premier lieu, une nouvelle invasion de l'Irak ; ils accompagnent une nouvelle doctrine prônant d'empêcher l'émergence de concurrents en capacité de défier l'autorité des États-Unis ; les Européens emploient souvent le terme « Unilatéralisme », qui traduit mal la gravité des propositions qui seront avancées par le Projet pour le Nouveau Siècle Américain (PNAC).

La prise de la mosquée n'a peut-être pas été suffisamment prise en compte par les États-Unis ; à l'issue de la guerre d'Irak, de nombreuses troupes restent sur le sol saoudien, ce qui choque les fondamentalistes ; l'attentat des tours de Khobar, réalisé essentiellement par des citoyens saoudiens, fait 19 morts et matérialise ce rejet des troupes américaines.

À partir de 1973, la convergence des intérêts des pays de l'OCDE perdra son acuité ; d'un côté, on trouvera les pays européens et le Japon, qui tenteront de respecter une certaine neutralité au Moyen-Orient ; de l'autre, les États-Unis, qui continuent de supporter Israël, et plus favorables aux actions directes. À partir de 1986, cette différence va se creuser, les Européens se lançant dans une véritable politique de réduction de leur dépendance au pétrole, basée sur l'augmentation graduelle mais continue des taxes sur les carburants, et des contraintes s'appliquant aux fabricants d'automobiles pour diminuer la consommation moyenne du parc de véhicules ; cette politique est efficace, puisque la consommation de pétrole en Europe va stagner jusqu'à nos jours (2010). Cette politique pourrait être résumée par la phrase de Fatih Birol, directeur de l'AIE : Nous devons abandonner le pétrole avant qu'il ne nous abandonne. Au contraire, les États-Unis ne feront plus d'efforts pour améliorer les valeurs « CAFE » ; les véhicules de type « SUV » bénéficient même d'une dérogation.

Sur d'autres terrains, l'évanouissement de l'URSS ouvre le jeu, et des territoires entiers qui étaient interdits avant 1989 font à nouveau l'objet de convoitises - y compris de vieilles connaissances.

Le pétrole de la Caspienne refait surface

L'Occident avait quitté Bakou en 1918, et sa jeune étoile avait vite faibli devant les découvertes immenses du Moyen-Orient. La débauche d'hydrocarbures avait de quoi faire rêver : à Bakou, le sous-sol est tellement riche que les mouvements de sol génèrent des « volcans de boue », étranges éruptions d'une boue mélangée d'hydrocarbures qui s'enflamment spontanément. Ces « volcans » ont toujours existé dans cette région, comme l'atteste Dunsterville en 1918. D'autres régions du monde connaissent également ce phénomène, avec la catastrophe de Sidoarjo en Indonésie. Au-delà de cet aspect spectaculaire, la carte ci-contre manifeste la densité de gisements d'hydrocarbures, qui n'est pas sans rappeler le Moyen-Orient. Géologiquement, l'Asie Centrale, de Bakou à Samarcande, est prometteuse, comme l'attestent aussi bien des phénomènes comme Darvaza, que les exploitations en cours. 70 ans plus tard, le potentiel de la Caspienne est à peine exploité.

Contrairement au Moyen-Orient, où le pétrole est fréquemment proche d'un port, la Caspienne est très éloignée à la fois des ports, et des centres de consommation. Le seul moyen de commercialiser de grandes quantités de pétrole, c'est de l'évacuer par oléoducs. Déjà en 1906, le premier pipeline Bakou-Batoumi, long de 800 km, transportait du kérosène vers la Mer Noire et les marchés de l'ouest. En 1991, le trafic maritime à travers le Bosphore est déjà saturé, et on cherche d'autres tracés. Les États-Unis se dépêchent de faire des propositions pour évacuer ce pétrole vers l'occident, afin de découpler les pays producteurs de l'Asie centrale d'un nouvel assujettissement à la Russie. Bill Clinton lui-même se charge de la promotion du projet Oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC), qui connaîtra une médiatisation étonnante : Elektra King (Sophie Marceau) en explique le tracé caucasien à James Bond (Pierce Brosnan) dans le film Le monde ne suffit pas (le tracé présenté est authentique). Le BTC entrera en exploitation 6 ans plus tard. Le Silk Road Strategy Act, qui autorise le gouvernement américain à supporter les pays du « corridor est-ouest » qui leur sont favorables, et cite explicitement les pipelines, passe en 1999.

Simultanément, Centgas, un autre consortium mené par Unocal, avec l'appui de la CIA et de Zalmay Khalilzad, noue des relations avec les Talibans, après une tentative similaire de la part d'Enron. Plusieurs délégations de Talibans se rendent aux États-Unis, et un accord est trouvé pour la construction d'un gazoduc, de Daulatabad au Turkmenistan à Karachi, en passant par Herat, Kandahar, et Quetta (projet TAP). Mais les Talibans exigent d'être reconnus par les États-Unis ; la guerre civile, puis les frappes américaines sur le pays interdisent tout financement privé, et Unocal abandonne le projet fin 1998, après avoir instamment réclamé au Congrès américain d'appuyer le processus de paix mené par les Nations Unies en Afghanistan.

Au nord de la Caspienne, le CPC est en 2001 un succès de Texaco majgré de grandes difficultés initiales; il transporte le pétrole turkmène de Tengiz jusqu'à la Mer Noire. Négocié au plus fort de la crise russe, il fait l'objet de pressions de la part d'un partenaire redevenu puissant. Cette pression s'est traduite par l'éviction de BP en décembre 2009, conduit à céder sa part dans le CPC à Lukoil. Cette transaction élimine également BP du champ de Tengiz.

Pour évacuer le gaz Turkmène, on envisage également un gazoduc transcaspien (TC). La situation des eaux territoriales en mer caspienne est tellement complexe que l'Iran et la Russie sont en mesure de retarder ce projet, qui les désavantage tous deux.

La Chine a installé en 2006 un oléoduc entre le Kazakhstan (Atashu) et Karamay (Dushanzi) d'une capacité faible pour le moment ; cependant les chiffres de consommation chinoise pour 2009 (9 Mbbl/j) laissent supposer qu'une augmentation du débit serait bienvenue de part et d'autre.

Géopolitique du pipeline

On parle aussi de « diplomatie du pipeline » (« pipeline diplomacy »). Tout lien fixe structure l'environnement, implique des conséquences économiques et traduit des volontés politiques. Un pipeline exige en plus un client et un fournisseur, qui s'engagent sur le très long terme d'une façon fiable, sur les volumes et sur le prix. Le premier pipeline de kérosène Bakou-Batoumi permettait d'atteindre les marchés d'Europe de l'Ouest, et conservait à Bakou la valeur ajoutée de l'extraction du kérosène par distillation du brut. Aujourd'hui on ne compte plus les milliers de kilomètres de pipeline en exploitation ; le tracé des pipelines récents de grande taille est révélateur.

Évoqué dès le début des années 1990, le BTC est conçu pour alimenter l'Europe de l'Ouest à partir de Bakou, en évitant le territoire russe, en contournant l'Arménie (qui avait de mauvaises relations avec la Turquie à cette époque) et en favorisant la Turquie par le trafic supplémentaire au port de Ceyhan. Il concurrence donc l'influence russe dans cette région au profit de partenaires favorables à l'OTAN. Mais le BTC transporte 1 Mbbl/j, alors qu'il est prévu que la Caspienne en produise 5 en 2015. Il faut donc trouver des trajets supplémentaires. Vers le sud, il paraît difficile de traverser l'Iran, qui n'a aucun intérêt à désenclaver un pétrole qui concurrencera le sien. Au nord, on retombe sur la Russie ; il ne reste donc que l'Afghanistan - et c'est le projet TAP (Turkestan, Afghanistan, Pakistan). Devenu le TAPI (avec l'Inde), on en ignore toujours le devenir en 2009.

L'Iran possède, en commun avec le Qatar, le plus grand gisement de gaz naturel du monde (South Pars-North Dome). Alors que le Qatar a beaucoup investi pour le commercialiser, l'Iran n'a pas vraiment de débouché aujourd'hui. La solution est le gazoduc Iran-Pakistan-Inde (IPI). Ce gazoduc, s'il se réalise, sera un concurrent direct du TAP, qui n'aurait plus guère de chances de se réaliser. Les États-Unis font donc de gros efforts pour empêcher la construction de l'IPI, et relancent régulièrement le sujet ; le Canada commence à s'éloigner du support inconditionnel à sa présence armée en échange de ce pipeline.

L'Union Européenne absorbe 88 % des exportations russes de gaz (2006) ; 80 % du volume dépend d'un gazoduc unique passant par l'Ukraine. Pour éviter les multiples conflits gaziers russo-ukrainiens, Nord Stream dont la construction commencera en 2010, reliera directement la Russie et l'Allemagne ; il est emblématique de la relation entre ces deux pays, et de la résistance à la pression américaine, qui a martelé l'incapacité supposée de la Russie à fournir les quantités de gaz fournies. Nord Stream, dont le Président est Gerhard Schröder, devrait aussi permettre le développement du gisement Chtokman.

Le Canada est devenu le premier fournisseur des États-Unis grâce à l'exploitation des sables bitumineux d'Alberta. Cette exploitation exige de grandes quantités de gaz naturel pour fonctionner, et produit un pétrole synthétique trop visqueux pour être pompé ; il est donc mélangé à du brut ordinaire pour être livré. Cette exploitation exige donc des pipelines pour acheminer le gaz, pour acheminer le diluant, et pour évacuer le produit fini. En 2008, tous les pipelines de produit fini parviennent aux États-Unis, enrichissant le Canada, mais rendant ce pays de plus en plus dépendant de son puissant voisin. Cette exploitation à elle seule empêche le Canada de ratifier le protocole de Kyoto. Pourtant, les États-Unis interdisent à leurs agences d'acheter des hydrocarbures de cette nature par l'article 526 de l'Energy Independence and Security Act (EISA), justement pour des raisons environnementales.