Histoire de Caen - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

De la Restauration à la fin de la Troisième République

Marasme démographique et reprise du développement

- L'exceptionnelle stagnation démographique du XIXe siècle

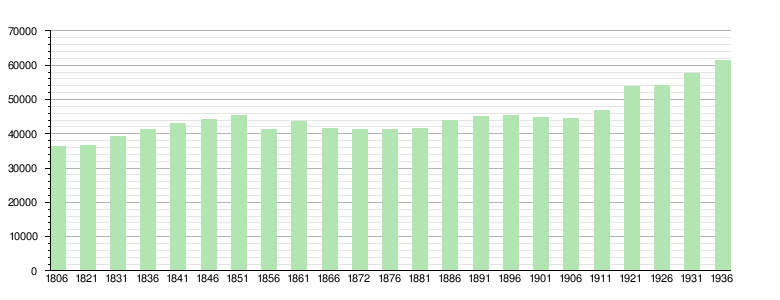

Au XIXe siècle, la croissance démographique dans le Calvados est très faible. Le développement industriel y reste très limité et les centres urbains, dont l'activité dépend depuis des siècles des richesses agricoles, connaissent un déclin relatif. Parallèlement, le département subit les effet négatifs de la concentration démographique vers Paris. La ville de Caen n'échappe pas à ce marasme démographie. Entre 1806 et 1856, la population caennaise augmente lentement, passant de 36 231 habitants en 1806 à 45 280 en 1851. Puis la ville entre jusqu'au début du XXe siècle dans une phase de « stagnation exceptionnelle ». De 41 394 habitants en 1856, on passe seulement à 45 380 en 1906 ; régulièrement, l'évolution est même légèrement négative : – 3 886 habitants entre 1851 et 1856, – 2 559 entre 1861 et 1876 et – 938 entre 1891 et 1906. Alors même que la croissance démographique est forte dans de nombreuses villes, notamment de l'ouest de la France comme Rennes ou Tours qui doublent leur populations, la très faible croissance de la population caennaise entraine un net recul de la cité bas-normande dans la hiérarchie urbaine nationale : 19e ville de province la plus peuplée en 1856, elle n'est plus que la 38e en 1911.

- Reprise du développement et apparition de la banlieue dans la première partie du XXe siècle

La croissance démographique reprend à partir de 1906. En 1936, les Caennais étaient 61 334. La ville sort de ses limites historiques et s'étend sur les pentes au-dessus de la vieille ville (quartier bourgeois autour de la gare Saint-Martin, ouverte en 1884 ou quartier plus populaire au-dessus de Vaucelles). Et surtout l'ouverture d'usines, en particulier des hauts-fourneaux de Mondeville ou des chantiers navals de Blainville-sur-Orne en 1917, provoque une importante croissance démographique des communes de la périphérie est et sud-est de Caen ; la population de Colombelles et de Mondeville triple entre 1911 et 1936.

L'évolution urbaine

- Une modernisation inachevée.

Pour autant la ville continue à évoluer en se transformant. Dans la première partie du siècle, on achève souvent à grand peine les travaux commencés à la fin du siècle précédent et interrompus par la Révolution (caserne Hamelin en 1835, palais de justice dans les années 1840). Les quelques vestiges des fortifications sont détruits (vestiges de l’enceinte de l’Abbaye aux Dames en 1821, Tours du Massacre et Malguéant en 1830). En 1823, l'Hôtel-Dieu est transféré dans l'ancienne abbaye aux Dames. L'ancien hôpital est détruit dans les années 1830 et des rues sont tracées à son emplacement (rue Singer, de la Marine, Laplace). Mais c'est surtout sous le mandat de François-Gabriel Bertrand (1848-1870) que les plus importants opérations d'urbanisme sont menées. Afin de disposer d'un outil juridique pour lutter contre l'insalubrité et pour permettre l'embellissement de la ville, la municipalité demande et obtient en 1854 l'application du décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris. Celui-ci oblige les propriétaires à nettoyer et à rafraîchir régulièrement leurs façades. Il réglemente également le nivellement des voies, l’alignement des immeubles et le raccordement à l’égout. En 1857, un réseau complet de distribution d'eau est achevé. En 1861-1862, le quartier de la Foire, devenu un taudis après le transfert de la foire sur le grand cours (cours Koenig), est rasé et de nouvelles rues sont tracées (rue Daniel-Huet, rue Sadi-Carnot, etc). À la même période, le cours de la petite Orne et une partie des Odon sont couverts. Au-dessus de la petite Orne est aménagé le boulevard Saint-Pierre (actuel boulevard Maréchal Leclerc). Plusieurs rues sont alignées et élargies, notamment à Vaucelles (rue de l'Arquette, rue de Montaigu). En 1891, la ville de Caen passe une convention avec la société régionale d'électricité afin de fournir de l'électricité aux habitants de la ville et une usine électrique est construite à l'angle de la promenade du Fort et du boulevard Bertrand.

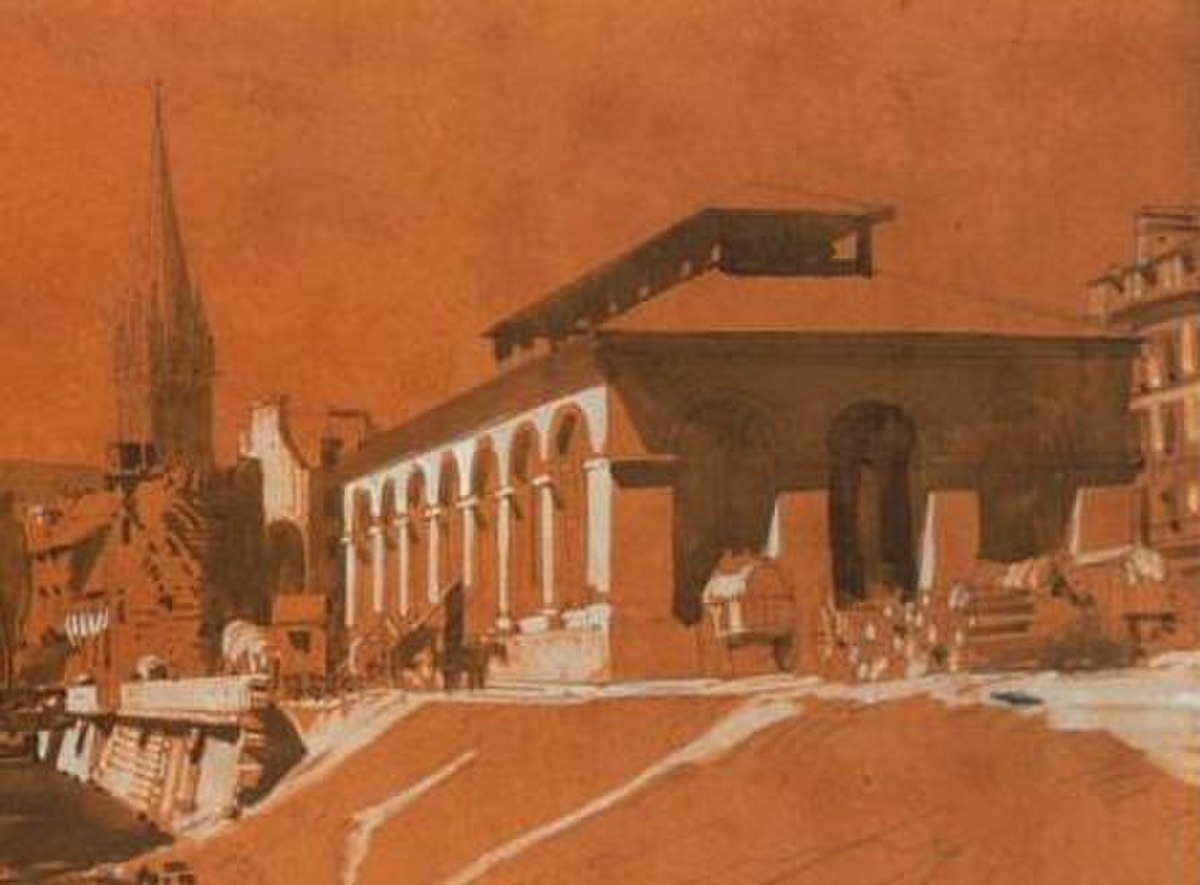

Les activités polluantes sont éloignées des secteurs les plus denses de l'espace urbain. On transfère la poissonnerie, située à côté de l'église Saint-Pierre, dans une halle moderne construite en 1832 sur les bords de l'Odon. La même année, on commence les travaux de nouveaux abattoirs à la périphérie de la ville ; construit à Vaucelles, l'établissement est composé de plusieurs halles entourées de cours permettant de diviser les tâches (stockage, abattage, préparation de la viande). Dans les deux cas, un soin particulier est apporté à l'hygiène : les bâtiments sont aérés et l'architecte prévoit des équipements nécessaires pour nettoyer les salles à grande eau. La halle de la boucherie située en plein centre-ville est détruite vers 1856 et de nouveaux immeubles sont construits à son emplacement. Dans l'ancien quartier de la foire, sont construits non seulement des maisons bourgeoise, mais également des équipements publics (gendarmerie, établissement des bains et lavoirs).

Mais cette mutation urbaine demeure inachevée. Les conditions de vie dans la vieille ville et ses faubourgs sont difficiles. La ville est très dense et les immeubles sont souvent insalubres. Des épidémies frappent régulièrement la ville. Comme dans le reste de l'Ouest de la France, l'alcoolisme est très présent dans la ville. En 1896, c'est la quatrième ville où l'on boit le plus d'alcool en France. Cette consommation excessive d'alcool n'est pas sans conséquence sur la santé des habitants. Entre 1899 et 1908 par exemple, 25% des internements au Bon-Sauveur ont pour cause l'alcoolisme et cette part s'élève à 37% en 1937.

- Les infrastructures de transport.

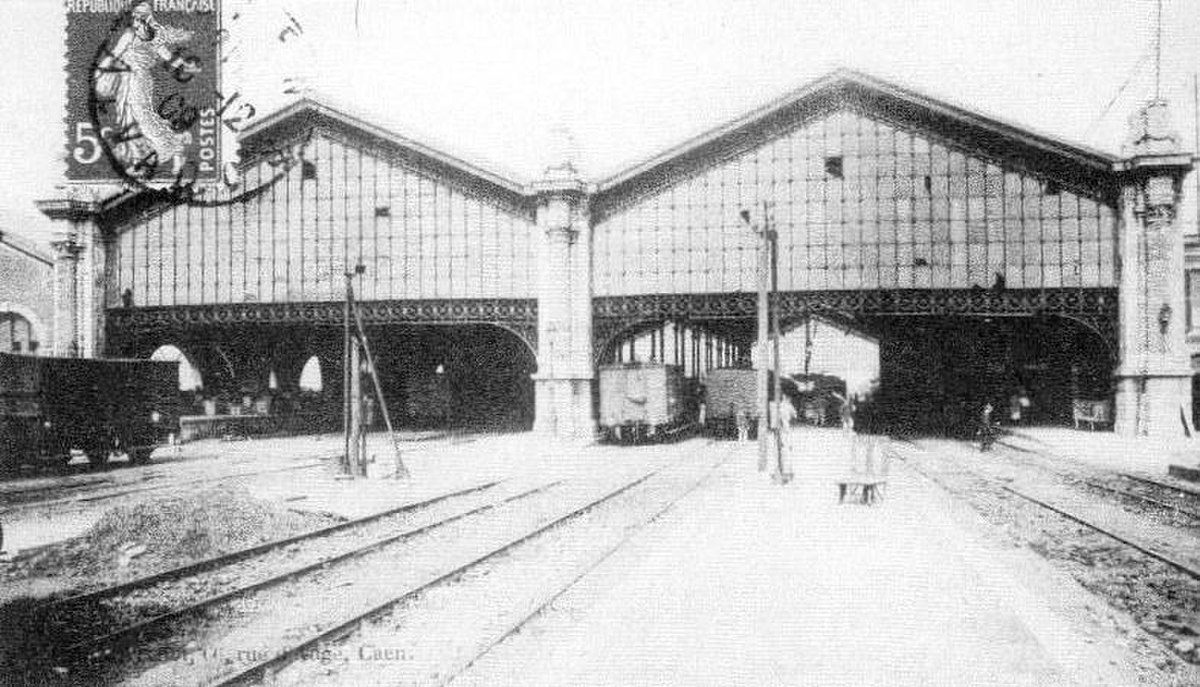

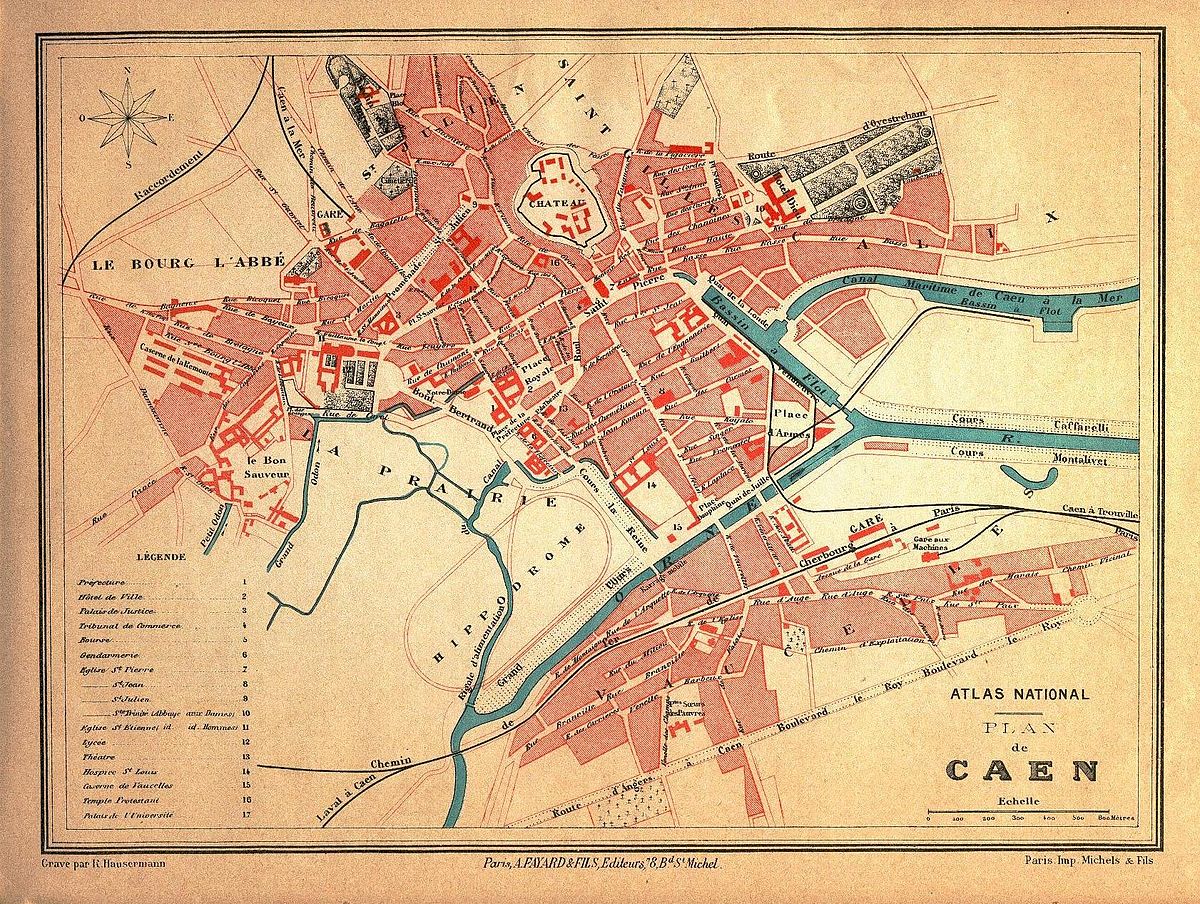

De grands travaux pour améliorer les moyens de communication changent également profondément la physionomie de la ville. Le port achève son autonomisation vis-à-vis de l'espace urbain commencé au XVIIIe siècle. Plusieurs projets, encouragés par la société d'agriculture et de commerce de Caen, sont ébauchés afin de contrecarrer l'ensablement de l'Orne rendant le port difficile d'accès. L'idée du creusement d'un canal entre Caen et la mer se précise peu à peu. En 1836, l'ingénieur Pattu présente un projet reprenant les grands lignes d'un précédent projet présenté par l'ingénieur Cachin en 1797. Il prévoit le creusement d'un canal latéral partant d'un bassin creusé dans les jardins de Courtonne et débouchant par une écluse à sas à l'intérieur de la pointe du Siège. Le projet est accepté et les travaux du bassin Saint-Pierre, qui consistent à élargir le canal creusé à la fin du XVIIIe siècle, commencent en 1839. Le canal n'est finalement inauguré qu'en 1857. À partir du milieu du XIXe siècle, le port se développe donc principalement autour du bassin Saint-Pierre, puis en aval dans la presqu'île formée par l'Orne et le canal. Parallèlement, un nouveau moyen de locomotion fait son apparition : le train. La réalisation d'une nouvelle ligne reliant Paris à Caen est concédée dès 1846, mais les travaux de cette ligne ne commencent qu'en 1853 du fait de la crise financière de 1847 puis des événements de 1848. À Caen, une vive polémique oppose les édiles sur l'emplacement de la nouvelle gare à construire. Six projets à différents endroits de la ville sont proposés, mais deux options principales sont en fait opposées ; l'un prévoit de construire la gare au plus près du centre-ville, l'autre à proximité du port de Caen. Faute d'accord, les premiers trains de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest en provenance de Paris arrivent à partir de 1855 dans une gare provisoire bâtie à Mondeville. En fin de compte, la compagnie de l'Ouest obtient gain de cause et la gare de Caen est construite en 1857 derrière les abattoirs de Vaucelles à proximité du port de Caen auquel elle est directement reliée grâce à un embranchement ferroviaire. Dès 1858, la ligne est prolongée jusqu'à Cherbourg à travers le Bessin. Ce prolongement traverse Vaucelles sur un remblai sans être véritablement accompagné d'une opération urbaine de grande importance, ce qui fait dire à un observateur que « le chemin de fer dans ce faubourg de Vaucelles a l'air de suivre la trouée d'un boulet de canon ; ce ne sont, des deux côtés de la voie, que maisons ouvertes, pans de murs renversés et jardins coupés en deux ». Plusieurs lignes sont ensuite construites à la fin du XIXe siècle pour relier Caen à son arrière-pays et une deuxième gare, la gare de Caen Saint-Martin, est érigée en 1884 au nord de la ville. L'étoile ferroviaire de Caen se constitue rapidement dans les années 1870-1880 : ligne Caen - Flers vers la Suisse normande (1873), ligne de Caen à la mer pour desservir les stations balnéaires de la Côte de Nacre (1875-1877), ligne Caen - Dozulé-Putot pour faciliter l'accès aux stations balnéaires de la Côte Fleurie (1881) et enfin ligne Caen - Vire vers le bocage virois (1886-1891). La ville est également reliée à Rennes, Rouen et Tours grâce à des embranchements ferroviaires sur la ligne principale Paris - Cherbourg.