Histoire de Caen - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

De la Révolution à l'Empire

Révolution française

À la Révolution, le procureur-syndic Georges Bayeux et le commandant de la place Henri de Belzunce furent massacrés par la foule. En 1793, la section caennaise des Jacobins de Caen rompit ses attaches avec ceux de Paris. Nombre de Girondins cherchant refuge à Caen lors de leur chute, celle-ci devint le centre des insurrections fédéralistes auxquelles se joignit la société caennaise des Carabots. C'est le faible recrutement des armées fédéralistes qui incita Charlotte Corday à quitter Caen le 9 juillet 1793 pour aller assassiner Marat à Paris.

Caen sous le Premier Empire

Au début du XIXe siècle, Caen est encore une ville d'une certaine importance. Ville universitaire, Caen est l'une des quinze villes de province où Jean-Antoine Chaptal, ministre de l’Intérieur, propose d'ouvrir un dépôt de tableaux pour exposer les toiles confisquées aux émigrés ou acquises lors des guerres révolutionnaires et napoléoniennes ; le musée des beaux-arts de Caen ouvre finalement ses portes dans une aile de l'ancien séminaire des Eudistes en 1809. Un lycée de deuxième classe, l'actuel lycée Malherbe, est ouvert dans l'ancienne abbaye aux Hommes. Plus symboliquement, le sénatus-consulte du 25 août 1802 prévoit que Caen fasse partie des vingt-quatre villes de la République, s'étendant alors sur une partie de l'Europe, qui doivent envoyer leur maire à la prestation du serment de Napoléon Bonaparte.

Mais la ville n'est pas un soutien solide au régime. La population exprime régulièrement son antipathie à l'encontre des garnisons postées dans la ville. Certes le couple impérial est reçu avec un certain enthousiasme le 22 et 23 mai 1811. Mais la situation économique de la ville se dégrade et la cherté du blé avive les tensions. Au matin du 2 mars 1812, une révolte éclate dans l'ancienne église Saint-Sauveur, transformée en halle au blé pendant la Révolution. Le maire et le préfet sont pris à partie et des cailloux sont jetés sur la préfecture, alors installée dans l'ancien collège du Mont. Dans l'après-midi, le moulin de Montaigu est mis à sac. La situation redevient normale le soir même. Néanmoins des troupes, menées par Antoine Jean Auguste Durosnel, sont envoyées dans la ville et une cinquantaine de personnes sont arrêtées. Le 14 et 15 mars, une commission militaire arrivée de Paris mène un procès expéditif. Onze personnes seulement sont acquittées. Huit prévenus sont condamnés aux travaux forcés pour une durée de cinq à neuf ans et vingt-cinq personnes sont mises sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans. Huit personnes sont condamnées à mort et six d'entre elles sont exécutées le jour même de la sentence, les deux autres ayant été condamnées par contumace.

La ville contemporaine

La Reconstruction

La reconstruction de Caen a officiellement duré de 1947 à 1963 avec de larges avenues rectilignes bordées par des immeubles de pierre de Caen d'environ cinq étages, ce qui lui confère une grande unité architecturale. De nombreux immeubles qui avaient un toit plat ont été chapeautés d'un toit à pentes traditionnel.

Caen a été décorée de la Légion d'honneur en 1948.

Des Trente Glorieuses à la récession : l'émergence de l'agglomération caennaise

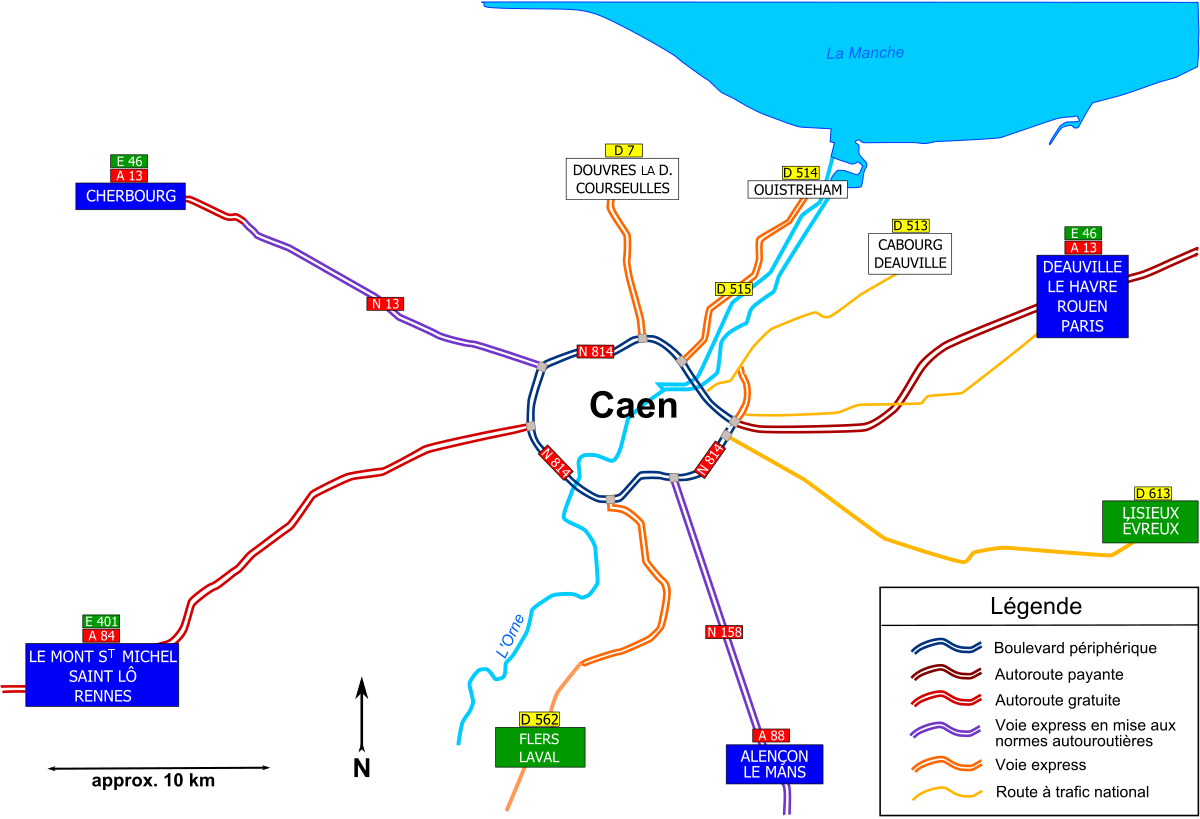

Dans les années 1950-1960, la population de Caen est marquée par un des plus forts taux de croissance de France (+56,7% entre 1954 et 1975). Afin de faire face à cet accroissement de la population, le plan d'urbanisme directeur de l'agglomération caennaise, élaboré en 1959 et approuvé en novembre 1965, prévoit la création de nouveaux quartiers en périphérie du centre historique au sud de la ville (Guérinière, Grâce de Dieu) et de part et d'autre du futur boulevard périphérique nord (Chemin Vert, Pierre Heuzé). La banlieue de Caen se développe également rapidement. La zone à urbaniser en priorité d'Hérouville-Saint-Clair est officiellement créée le 19 octobre 1960 en même temps que celles de la Pierre Heuzé et du Chemin vert à Caen. La population de cette commune explose : 1 784 habitants en 1962, 9 041 en 1968 et 23 712 en 1975. L'étalement urbain, qui avait commencé au début du XXe siècle, s'accélère considérablement marquant davantage le paysage de la plaine de Caen.

Depuis 1975, la population dans la ville centre à tendance à baisser. Mais parallèlement la population de l'aire urbaine de Caen est à la hausse, signe d'un fort mouvement de périurbanisation. En 1990, 51% de la population de la zone de peuplement industriel et urbain de Caen habitait dans la zone périurbaine de Caen. Les petites villes comme Douvres-la-Délivrande et les communes rurales environnantes se développent grâce à leur proximité avec la ville-centre (zone d'emploi, commerces, culture,...) ; mais elles conservent pour autant leur autonomie et leur identité spatiale. Afin de mieux organiser le développement de l'agglomération et de sa zone d'influence immédiate, des structures administratives intercommunales plus ou moins lâches ont été mis en place. En 1990, le District du grand Caen est créé ; il regroupe Caen et les 17 communes de sa banlieue. La suppression des districts par la Loi Chevénement du 12 juillet 1999 entraîne la transformation en 2002 du district en une communauté d'agglomération. La Communauté d'agglomération du Grand Caen, rebaptisée en 2004 communauté d'agglomération Caen la Mer, élargit en 2003-2004 son périmètre en accueillant onze communes supplémentaires pour la plupart située au nord de Caen. Parallèlement, le Pays de Caen est créé en 2006 afin d'élaborer un schéma de cohérence territoriale. Ce pays regroupe 141 communes (395 498 habitants en 2007).