Histoire de Caen - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

De la Renaissance à la ville classique

XVIe siècle : la ville Renaissance

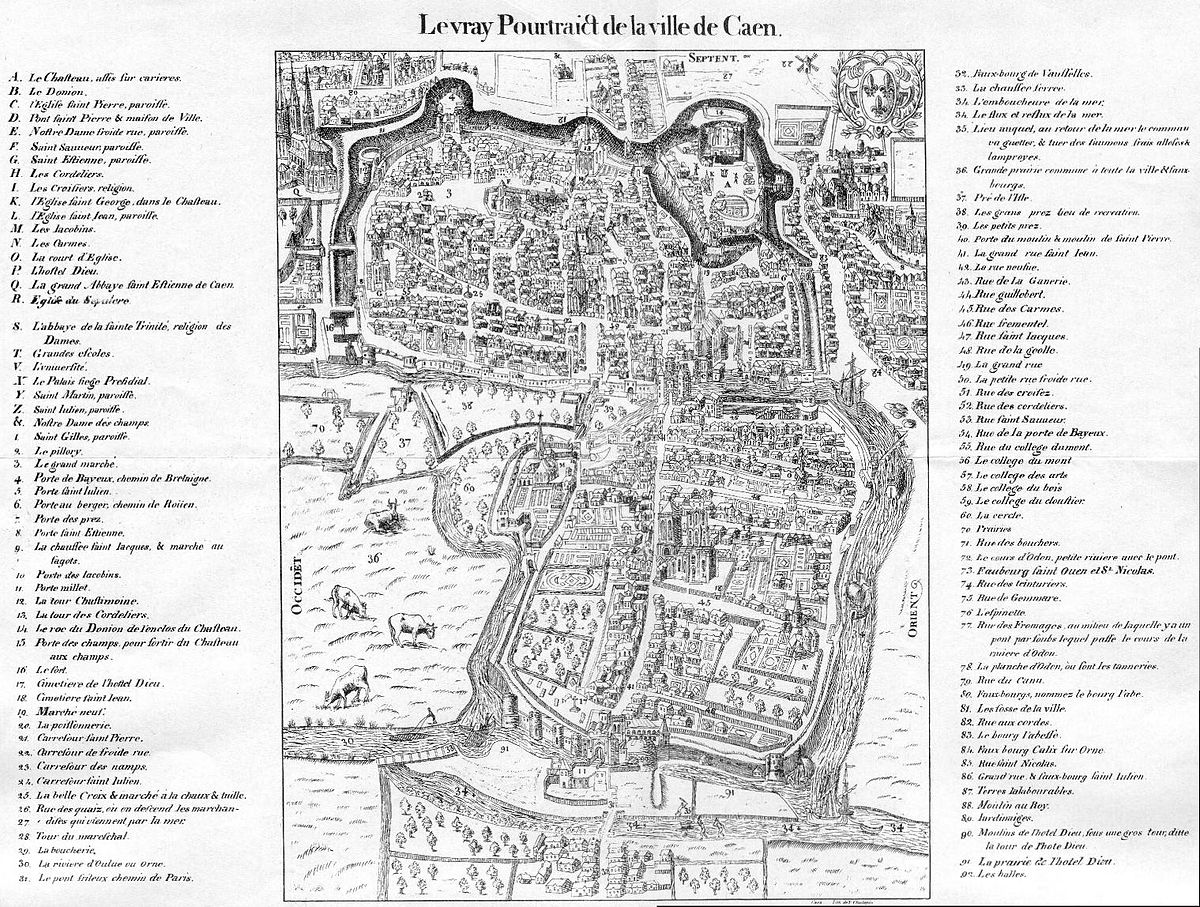

De la fin du XVe siècle jusqu'au années 1530, l'évolution démographique est inégale et la population augmente peu. Mais à partir des années 1530, la croissance démographique se fait beaucoup plus forte ; la population passe de 5000-8000 habitants en 1538 à 12000-13000 vers 1560. Après cette période de hausse, la population stagne jusqu'au début du XVIIe siècle.

- Le renouveau urbain et architectural

Pendant cette période de paix, le commerce se développe. Le textile et la tannerie sont au centre de l'activité économique. Les riches bourgeois et l’aristocratie commencent alors à se faire construire de riches demeures d'un genre nouveau. Alors que traditionnellement, dans un tissu urbain enserré dans ses murailles et où la place était rare, on privilégiait les parcelles profondes et étroites sur lesquelles on construisait des bâtiments à mur pignon construits sur trois voire quatre niveaux, ces nouvelles demeurent reposent sur une vaste emprise au sol permettant d’ordonner autour d’une cour privée, strictement séparée de l’espace public, des bâtiments richement décorés et fortement influencés par la Renaissance italienne. Ces hôtels particuliers (hôtel de Than, de Mondrainville et d'Escoville) offrent de magnifique exemple de la Renaissance française.

- Les guerres de religion

À partir des années 1530, des troubles religieux commencent à toucher la ville. En 1531, 16 religieuses de l'abbaye aux Dames quittent l'abbaye ; 12 rentrent dans leur terre et 4 partent à Genève. En 1539, l'inquisition de Bayeux fournit à Laurentin des notaires et des avocats afin de mener les procès contre les hérésies constatées à Caen. L'année suivant, deux conseillers royaux – Le Sueur et Petremol – sont envoyés à plusieurs reprises à Caen pour constater l'avancée de la Réforme protestante ; ils blâment la négligence des officiers séculiers et ecclésiastiques et les enjoint à plus de rigueur et de fermeté pour le maintien des valeurs catholiques. En 1542, le parlement de Normandie envoie des commissaires dans les sept grands bailliages de son ressort ; à Caen, Le Georgelier du Bois et l'avocat général Péricard constate que le protestantisme s'est encore développé dans la ville et ses alentours. En 1557, un prédicateur en provenance de Genève arrive au Havre et commence à distribuer dans toute la Normandie des pamphlets anti-catholiques. En 1558, deux régents de l'Université – Vincent le Bas et Pierre Pinson – fondent l'église protestante de Caen. Les deux régents, rejoints rapidement par un Flamand dénommé Cousin, prêchent au Tripot et dans un local de la rue Guilbert. En 1559, le parlement de Normandie dépêche à nouveau des commissaires dans les bailliages normands ; à Caen, Georges du Bois et l'avocat du roi Damours constatent que les protestants sont très nombreux et beaucoup plus audacieux qu'en 1542 puisque les émissaires doivent quitter la ville après avoir échappé à une attaque d'une troupe de protestants. En 1561, la liberté de culte est en partie reconnue. Alors que l’ordonnance d’Orléans prévoyait que l'exercice du culte se ferait à l'extérieur des villes, les Protestants de Caen décident de continuer à prêcher dans leurs locaux situés à l'intérieur des remparts de la ville. Lorsque les Protestants prennent le contrôle de la ville en avril 1562, leur iconoclasme s'en prend, entre autres, au tombeau de Guillaume le Conquérant et de la reine Mathilde. Le service catholique est suspendu. Arrivé à Caen en décembre 1562, le chef du parti huguenot, l'amiral de Coligny, ordonne, avant son départ le 19 mars 1563, la démolition, « afin d'avoir le profit qui se tireroit des plombs ont elle étoit couverte », de l'Abbaye aux Hommes dont le chartrier est brûlé. En 1584, la peste fait 10 000 victimes à Caen. Le Parlement de Normandie et la Cour des Aides et la Chambre des Comptes sont dédoublés à Caen de janvier 1589 à avril 1594 suite au soulèvement de Rouen contre le roi ; les parlementaires fidèles au roi se rendant à Caen.

XVIIe siècle : la ville baroque

La Révolte des va-nu-pieds amorcée à Caen le 13 août 1639 fut menée par un certain Bras-Nus se donnant le grade de colonel de l'armée souffrante ; il finit roué. Prudemment restée à l'écart des troubles de la Fronde, Caen va voir la création de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen et de la première Académie de Physique de France qui lui acquerra une réputation de capitale des beaux esprits et le surnom d' « Athènes normande ».

- Les grandes opérations d'urbanisme.

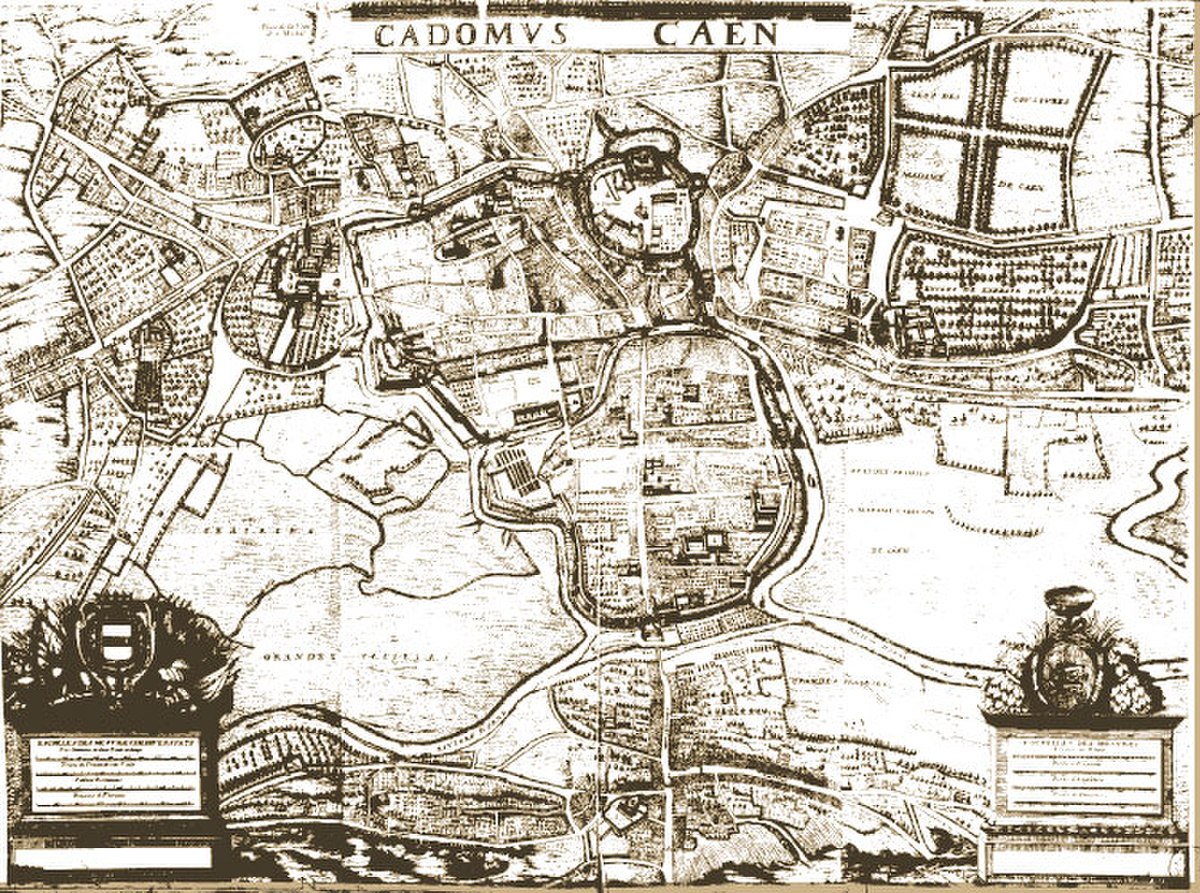

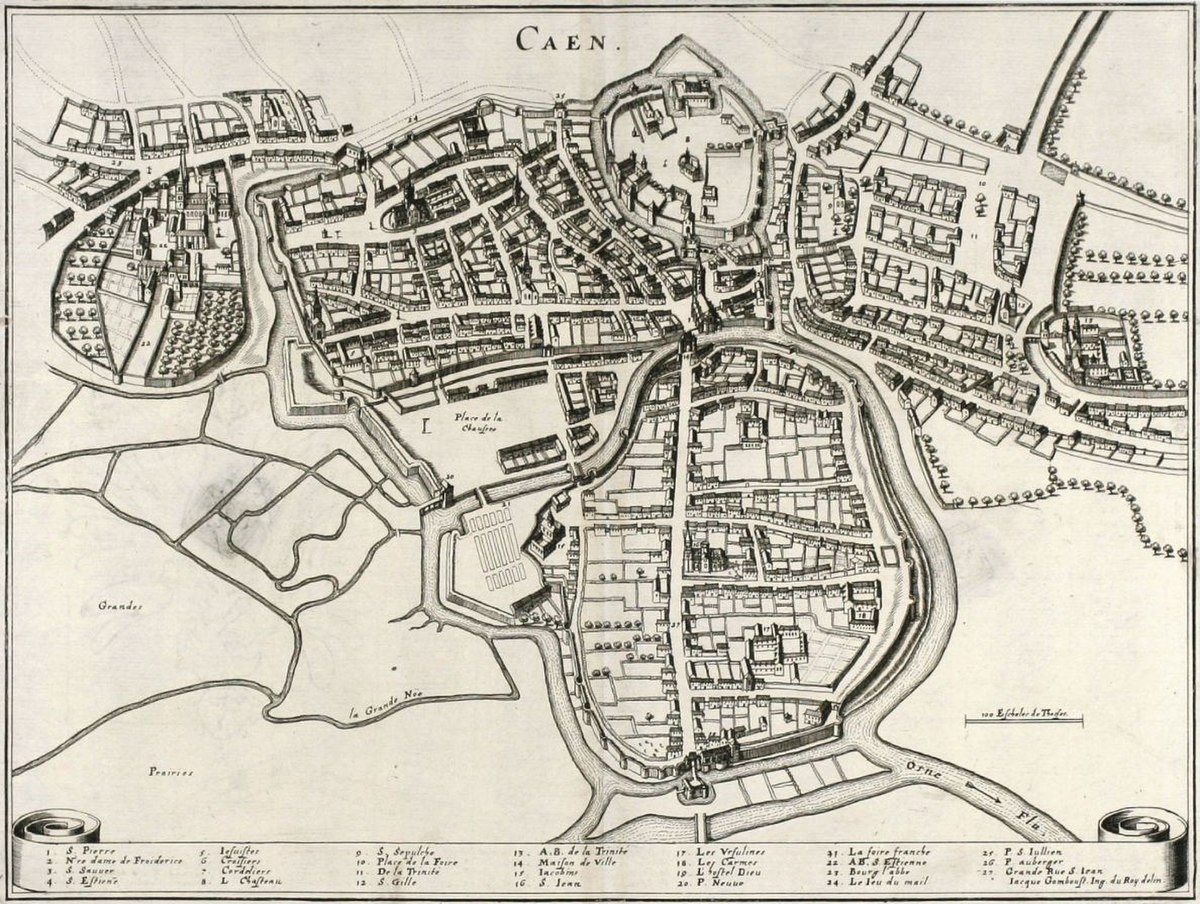

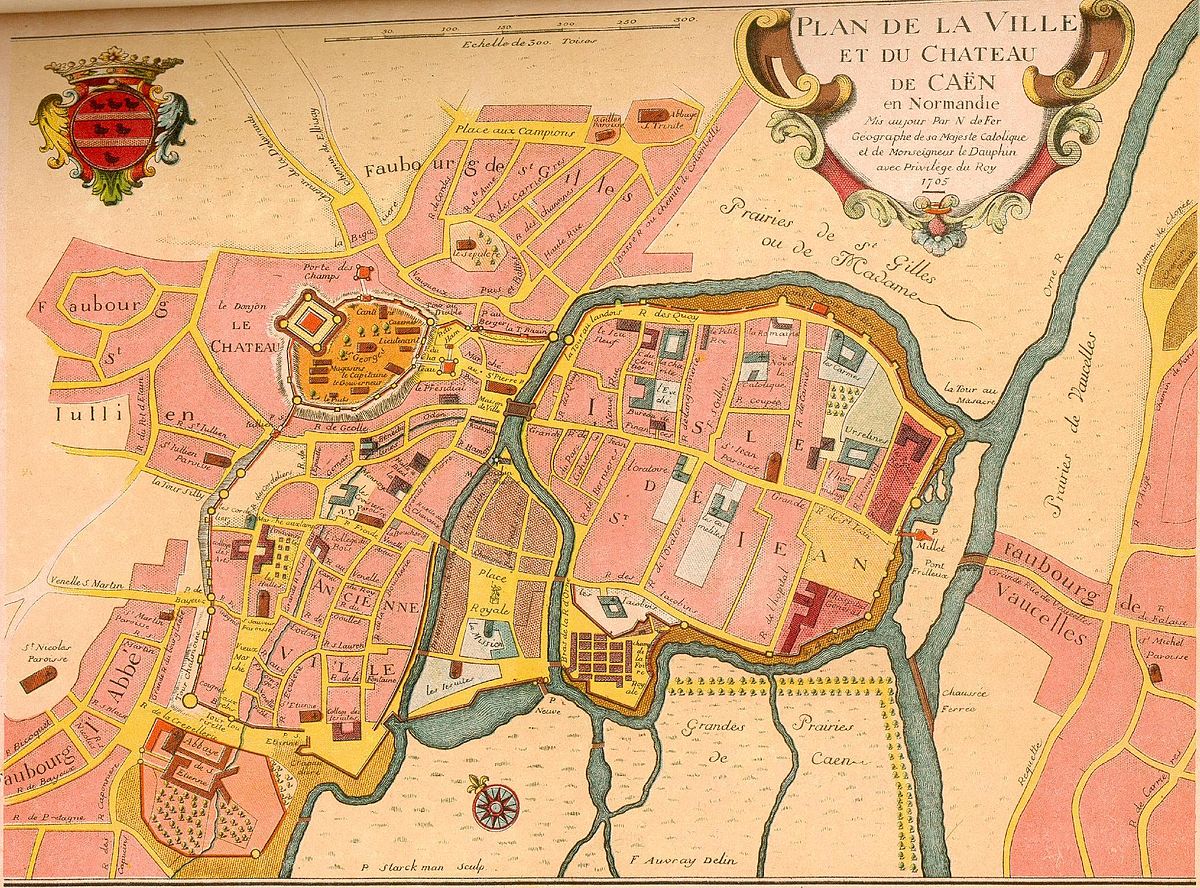

Au XVIIe siècle, la croissance démographique et l’essor économique que connait la ville sous le règne personnel de Louis XIV obligent la ville à lancer de grandes opérations d'urbanismes afin de régler les problèmes posés par la congestion de la circulation et la pression démographique. Entre 1629 et 1635, la ville fait détruire les maisons qui se trouvaient entre le carrefour Saint-Pierre et le Châtelet et déplacer la partie du cimetière de l’église Saint-Pierre qui se trouvait derrière ces maisons. La place Saint-Pierre est ainsi formée dans le deuxième quart du XVIIe siècle. Au nord de la ville, le cimetière situé devant l'église Saint-Sauveur est déplacé et la rue Pémagnie est en partie redressée. La ville fait également abattre des maisons pour transformer en rues de simples venelles : rue de Bernières, rue Hamon ou rue de Strasbourg. En 1626, un pont sur l’Odon est construit au bout de la rue des Jésuites (actuelle rue Saint-Laurent). La ville, trop à l'étroit dans ses murailles, finit par repousser ces frontières en investissant les Petits près.

En 1595, la municipalité achète aux Jacobins le champ de la Cercle ; elle fieffe ensuite les terrains à des particuliers qui y font construire entre 1600 et 1635 des loges, bâtiments permanents et éphémères disposés selon un quadrillage régulier, en vue d'y accueillir la foire franche de Caen, créée en mai 1594 par Henri IV, et qui devient au fil du temps une des principales manifestations commerciales du royaume. En dehors de cette période d'activités commerciales qui dure quinze jours par an, ces loges servent régulièrement de cantonnement pour les troupes de passage. Mais c'est plus au nord, entre l'Odon et la petite Orne, que la ville lance en 1635-1637 la plus importante opération d’urbanisme. La ville prévoit d'édifier un nouveau quartier autour d'une grande place carrée entourée de maisons construites en pierre de taille sur un alignement déterminé. À partir de 1640, des hôtels particuliers s'élèvent lentement autour de cette place royale (actuelle place de la République) et, en 1685, une statue de Louis XIV est placée en son centre. Afin de palier la disparition de ces terrains champêtres autrefois utilisés comme espaces récréatifs (Petit Près, champ de la Cercle), des promenades publiques arborées sont aménagées dans la Prairie le long de l'Orne et du canal Robert ; le cours-la-Reine (actuel cours général de Gaulle) est planté en 1676 et le cours de l'Orne (actuel cours Kœnig) en 1691.

- La Contre-Réforme et ses conséquences sur le paysage urbain et social.

L'amplification au XVIIe siècle du mouvement de Contre-Réforme - qui vise à préserver l'orthodoxie catholique et stimuler la foi - a également des conséquences sur le paysage urbain. De nombreux ordres se créent à partir du XVIe siècle pour promouvoir une forme de piété rajeunie en adéquation avec les préceptes du concile de Trente. Soutenus par les autorités royales qui voient en eux un moyen de contrôler plus strictement les populations restées ou redevenues catholiques, ils multiplient les fondations d'églises, de couvents et de monastères dans tout le royaume. Comme dans le reste de la Normandie, la ville se couvre alors d'une « blanche parure de couvents ». De nombreuses congrégations s'installent en effet à Caen : Capucins (1577), Jésuites (1609), Carmélites (1616), Oratoriens (1622), Ursulines (1624), Visitandines (1631), Petites Bénédictines (1643), Nouvelles Catholiques (1658) et Nouveaux Catholiques (1682). À Caen, Jean Eudes est une figure centrale de la Contre-Réforme. En 1643, il quitte l'Oratoire de Caen et s'installe dans une maison de la rue Saint-Laurent où il y fonde avec quelques frères qui l'ont suivi la Congrégation de Jésus et Marie chargée de gérer un séminaire. En 1651, l'évêque de Bayeux reconnait l'ordre de Notre-Dame de Charité qui s'occupe du Refuge fondé par Jean Eudes en 1641. Ce renouveau du catholicisme marque fortement la ville. Ces congrégations se font construire de nouveaux couvents et monastères avec leur églises, pour la plupart situés dans l'Île Saint-Jean (Carmélites, Oratoriens, Ursulines, Nouvelles et Nouveaux Catholiques, Charité) ou dans Bourg-l'Abbé (monastère des Capucins, couvent des Visitandines). La place Royale est définitivement close après l'érection du séminaire des Eudistes de Caen et de son église dédiée aux Très Saints Cœurs de Jésus et Marie entre 1664 et 1703. Non loin de la place Royale, les Jésuites se font ériger l'église Sainte-Catherine-des-Arts (actuelle église Notre-Dame-de-la-Gloriette) entre 1684 et 1689. Les monastères pré-existants et ruinés pendant les troubles de 1562, comme le couvent des Carmes, sont également reconstruits à cette époque. La plupart de ces ordres sont contemplatifs, mais certains s'intègrent à la société caennaise en participant à la vie sociale et culturelle. Les Jésuites occupent le collège du Mont. Le Refuge, fondé par Jean Eudes, reçoit des prostituées repenties.

Mais les persécutions consécutives à la révocation de l'Édit de Nantes en 1685 a également des conséquences importantes. Le temple est détruit et ses pierres utilisées comme matériau de construction. La célébration des messes et l'inhumation des corps selon le rite protestant est interdit, alors que des jeunes protestants sont internés aux Nouveaux et Nouvelles Catholiques. Ces représailles forcèrent de nombreux Caennais protestants refusant d'abjurer, riches marchands et industriels pour la plupart, à l'exil. Le commerce de la province en fut ruiné.

L'absolutisme louis-quatorzien mit également fin aux franchises municipales dont jouissait Caen en supprimant les élections municipales et en transformant les offices d'échevin des nobles, des bourgeois et des marchands en charges vénales.

XVIIIe siècle : la ville classique

Au XVIIIe siècle, la ville atteint son pic de population ; selon Jean-Aimar Piganiol de La Force, la ville compterait alors environ 50 000 habitants en 1754. Mais elle ne s'étend plus. Il n'y a pas de création de quartiers nouveaux comme au siècle précédent. Mais la vieille ville connait de profonds changements. De grandes opérations d'urbanisme sont en effet menés essentiellement dans la deuxième partie du siècle.

- Le cycle fluvio-maritime.

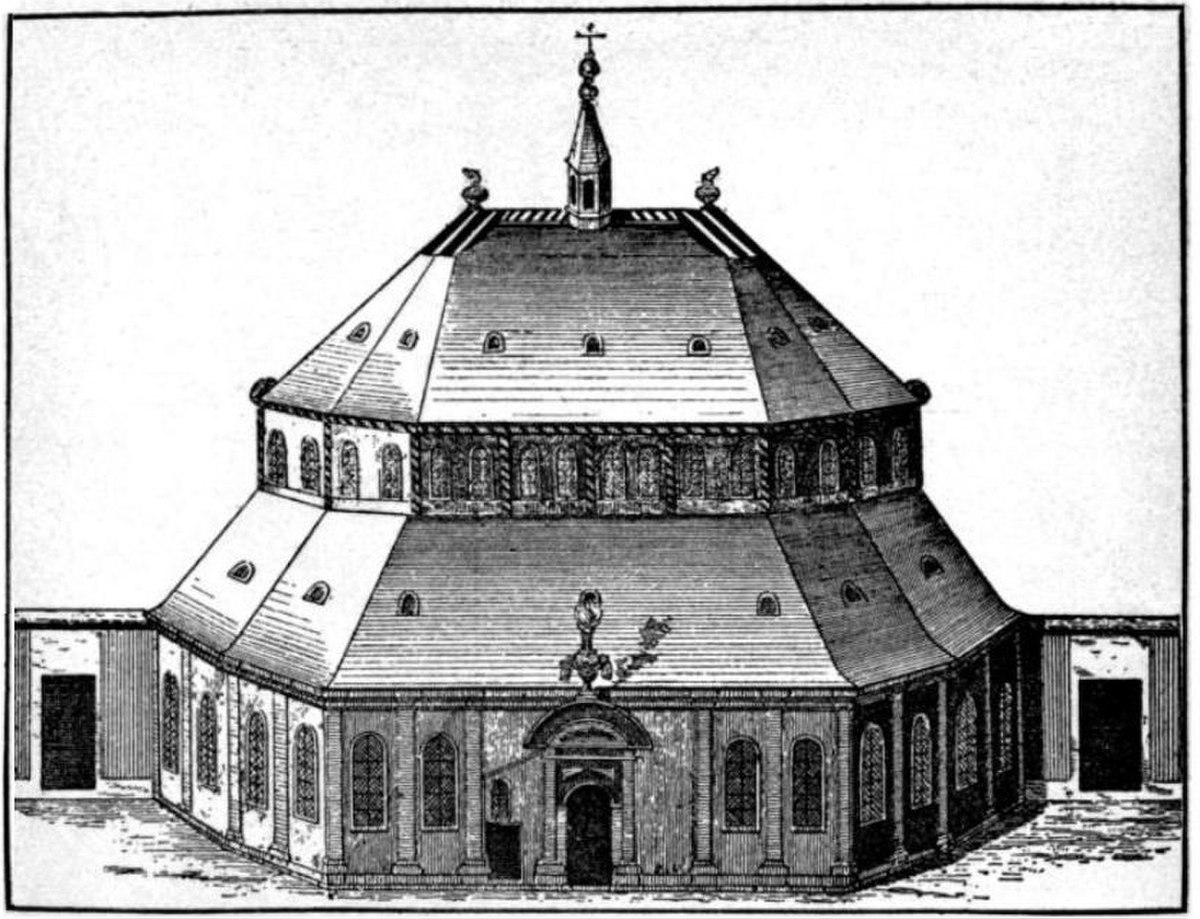

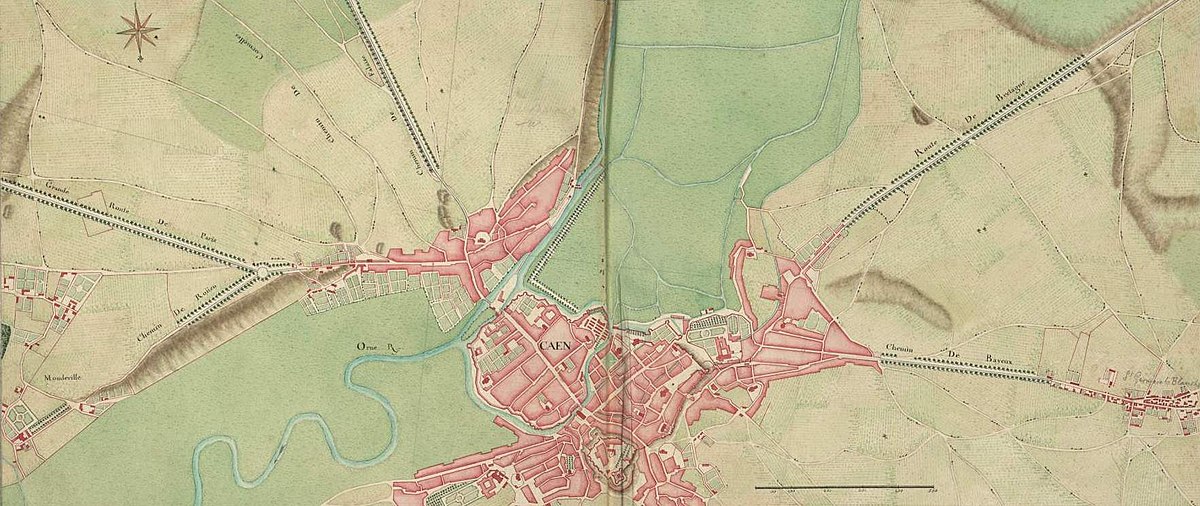

En 1735 déjà, les échevins publient une ordonnance visant à faire démolir les boutiques à arcade en bois de la place Saint-Sauveur. À leur place, sont construits des hôtels particuliers sur un alignement rigoureux ; on va même jusqu'à reconstruire la façade de l'église Saint-Sauveur pour qu'elle s'accorde à l'ensemble ainsi créé. Mais c'est surtout après l'arrivée en 1752 de François-Jean Orceau de Fontette à la tête de la généralité de Caen que ces changements profonds vont intervenir. Ce dernier souhaite libérer les principaux accès à la ville pour faciliter la circulation. En 1754, il confie à l'ingénieur Longuet le soin de démolir le Châtelet, véritable goulet d'étranglement sur la route de Paris à Cherbourg ; malgré l'opposition des échevins, attachés à leur vieille maison de ville qu'ils avaient pourtant désertée à partir de 1733, la vétuste porte reliant l'Île Saint-Jean et Bourg-le-Roi est détruite en 1755. Toujours pour supprimer les embarras de circulation sur l'axe Paris - Cotentin liés à l'étroitesse et la sinuosité des rues situées de part et d'autres de la porte Saint-Martin, l'intendant fait également détruire une partie des fortifications au nord-ouest de la ville pour tracer une nouvelle rue rectiligne traversant les jardins de l'abbaye aux Hommes. Cette voie nouvelle tracée en 1756, l'actuelle rue Guillaume-le-Conquérant, débouche sur une nouvelle place octogonale aménagée à l'emplacement de l'ancienne muraille et de ses fossés. La rue Écuyère est également rectifiée pour s'intégrer à l'alignement de ce nouvel axe.

D'importants travaux sont également effectués pour moderniser les équipements portuaires : creusement de canaux en aval afin de supprimer les méandres de l'Orne et palier son ensablement, transformation de l'Odon en bassin, construction de quais. Ainsi le port, qui était jusqu'ici imbriqué dans l'espace urbain à l'intérieur des murailles, tend à devenir autonome vis-à-vis de la ville en se développant dans sa périphérie immédiate autour de ces nouveaux bassins. L'ensemble de ces travaux d'urbanisme et portuaire s'inscrit en définitive dans « un cycle fluvio-maritime consciencieusement élaboré ». L'amélioration des axes de circulation permet de relier plus efficacement le port à son arrière-pays, tandis que les travaux du port visent à améliorer la navigation et le transbordement des marchandises.

- La modernisation de la cité.

Au final, le visage de la ville change considérablement dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Les fortifications sont démolies progressivement et à leur place sont aménagées des promenades publiques plantées d'arbres (fossés Saint-Julien, cours Bertrand). Les importants bâtiments conventuels des deux abbayes qui dominent la ville sont presque totalement reconstruits, alors que la riche bourgeoisie et l'aristocratie se font construire de nouveaux hôtels particuliers, notamment dans l'Île Saint-Jean (hôtel de Blangy, hôtel Le Brun de Fontenay, hôtel de l'Intendance, etc). De nouveaux équipements publics émaillent la ville. Afin d'accueillir les échevins lors de la foire, la municipalité se fait construire un pavillon, l'actuel pavillon des sociétés savantes. La ville dispose d'un vauxhall et, à partir de 1765, d'un théâtre, la Comédie. Alors que le château devient de plus en plus obsolète, des casernes sont construites : pavillon Saint-Sauveur sur la place Fontette et surtout caserne de Vaucelles sur l'ancienne île de la Porte Millet. En 1758, on décide de réunir dans un même bâtiment le bailliage et le bureau des finances de la généralité de Caen, mais ce n'est qu'en 1779 que les plans dressés par Armand Lefebvre, ingénieur des ponts et chaussées de la généralité de Caen, pour le palais de justice de Caen sont acceptés. Sous l'intendance de Charles-François-Hyacinthe Esmangart (1775–1783), un aqueduc est construit pour amener l'eau captée dans l'Orne en amont de la ville.

- Un contrôle plus strict de la population.

Mais tous ces travaux profitent surtout aux couches les plus aisées de la population. Les conditions de vie du peuple en revanche ne s'améliorent pas inéluctablement. La mortalité reste forte (29,8‰ vers 1785). Comme au siècle précédent, le XVIIIe siècle est ponctué de révoltes urbaines liées à la cherté des grains ; c'est le cas en 1713, en 1715 ou en encore en 1725. Afin de contrôler ses masses, le pouvoir royal multiplie les institutions disciplinaires afin de surveiller et punir les éléments jugés les plus dangereux. Entre 1765 et 1768, un dépôt de mendicité est construit sur les ruines de la Grande maladrerie de Beaulieu (actuel centre pénitentiaire de Caen) ; cet établissement situé à l'écart de la ville permet ainsi d'isoler les individus plus ou moins en rupture de ban. En 1733, le lieutenant général de police du bailliage propose à l'évêque de Bayeux de créer une nouvelle maison de correction pour les femmes débauchées en arguant du fait que « toutes les personnes pieuses et zélées de la ville de Caen voient avec douleur que le libertinage fait tous les jours des progrès sensibles ». En 1734, les Filles du Bon Sauveur, installées à Vaucelles, reçoivent les lettres patentes les chargeant d'instruire dans une maison de force les filles et femmes débauchées ; ce n'est qu'à partir des années 1780 qu'elles commenceront à se spécialiser dans l'accueil des aliénés.

Toutes ces transformations d'ailleurs se font parfois contre l'avis de la municipalité dont le pouvoir est considérablement amoindri par la montée en puissance de l'absolutisme royal. Il en va ainsi pour décision de détruire le Châtelet, symbole de ses libertés communales, contre laquelle les échevins mènent un combat « d'arrière-garde [...] dans l'espoir de préserver leurs ultimes pouvoirs en matière d'aménagement urbains ». Mais également de la transformation de la maison des Filles du Bon Sauveur en maison de force qui constitue selon elle une charge financière supplémentaire ; les lettres patentes du roi de 1734 ne sont enregistrées par le parlement de Normandie qu'en 1751. C'est dans ce contexte complexe mêlant progrès certains et archaïsmes sociaux qu'éclate la Révolution française.