Histoire de Caen - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La ville au Moyen Âge

Caen sous les ducs de Normandie

- Les prémisses du développement urbain.

Au Xe siècle, un nouvel essor urbain accompagne le grand redémarrage du duché de Normandie. La production agricole est en hausse. Les seigneurs entreprennent de contrôler cette richesse en marquant leur mainmise sur leurs terres. Ils tentent alors de canaliser le développement de l'habitat dans des bourgs où se réunissent les marchés locaux en les protégeant par un château qui a ainsi une valeur tant défensive que politique. Ce développement urbain est souvent accompagné de la fondation d'une abbaye ou d'un prieuré. Située dans la riche plaine de Caen, la ville de Caen correspond parfaitement à ce schéma.

Dès le Xe siècle, le secteur de la ville de Caen se développe en lien avec les progrès de l'agriculture et du commerce. Signe de cette croissance urbaine, les paroisses Saint-Étienne, Saint-Sauveur, Saint-Georges, Saint-Gilles et probablement Saint-Michel-de-Vaucelles sont fondées à cette époque. Une ville, constituée de plusieurs noyaux, commence à se structurer sur l'axe reliant Saint-Pierre à Saint-Martin en passant par Saint-Sauveur. Au début du XIe siècle, le premier texte se référant à Caen (la charte de l’Abbaye de Fécamp) décrit « la ville qui s'appelle Cathim, sur la rivière Orne, de part et d'autres, avec ses églises, ses vignes, ses prés, ses moulins, avec le marché, le tonlieu et le port, et toutes ses dépendances ».

Mais ce mouvement urbain est confirmé et considérablement accru au XIe siècle par la politique de Guillaume le Conquérant et Mathilde de Flandre. Dans le milieu du XIe siècle déjà, le duc de Normandie s'intéresse à la petite ville située au confluent de l'Orne et de l'Odon. En 1047, après sa victoire à la bataille du Val-ès-Dunes, le duc de Normandie organise le Concile de la Trêve de Dieu sur la rive droite de l'Orne vers Vaucelles et fait construire en 1061 la chapelle Sainte-Paix (alors sur le territoire de Mondeville) pour recueillir des reliques de saints amenées pour cette occasion.

- Caen, deuxième ville de Normandie.

Mais ce n'est que dans la deuxième partie du XIe siècle qu'il fait de Caen la capitale secondaire du duché. Guillaume le Conquérant s'inscrit en effet dans le schéma classique qui a permis l'essor de l'urbanisation en Normandie (marché + château + établissement religieux). Mais la porté de ses actes n'est pas la même ; ce n'est pas un seigneur local, mais le duc lui-même qui souhaite marquer un territoire plus vaste que celui de la plaine de Caen. Il fait donc édifier une vaste forteresse sur l'éperon rocheux dominant la vallée de l'Orne ; le duc et sa cour résident plusieurs fois dans le château de Caen qui devient un lieu du pouvoir administratif et judiciaire. Mais c'est surtout la fondation des deux abbayes qui marque la volonté de Guillaume le Conquérant de marquer son emprise sur la basse Normandie. Sous le règne de Guillaume le Conquérant, de nombreux établissements religieux sont fondés dans la partie ouest du duché afin d'y densifier la maille alors beaucoup plus lâche que dans la vallée de la Seine. Mais sur les 18 abbayes élevées à cette époque, seules deux, celles de Caen, sont fondées directement par le duc lui-même, les autres étant créées par des seigneurs locaux et reconnues ensuite par le duc. Le couple ducal fonde donc deux grandes abbayes à l'est et à l'ouest du tissu urbain existant. En choisissant de s'y faire inhumer - en 1083 à l'abbaye aux Dames pour Mathilde de Flandre et en 1087 à l'abbaye aux Hommes pour Guillaume le Conquérant - Guillaume et Mathilde inscrivent dans la durée l'attention des ducs-rois pour la ville de Caen.

De fait, les descendants de Guillaume le Conquérant confortent le développement de la cité. D'un gros bourg de constitution anarchique, Caen devient la capitale secondaire de la Normandie, au détriment de Bayeux qui voit sa prééminence rapidement remise en cause. Ainsi, c'est dans la cité développée par leur père que Guillaume II le Roux, roi d'Angleterre, et son frère aîné, Robert Courteheuse, duc de Normandie, signent en 1091 le traité de Caen censé régler les querelles de succession. Fait exceptionnel, Guillaume le Roux dépose les insignes royaux (couronnes et sceptres) de ses parents au trésor des deux abbayes où ils sont inhumés. La ville se développe sous Robert Courteheuse qui fait creuser un canal entre l'Orne et l'Odon formant ainsi l'Île Saint-Jean ; ce bras d'eau, appelé canal Robert, a pour effet d'assainir ce terrain marécageux, d'offrir une protection face aux agressions extérieures et d'ouvrir un bief permettant l'érection de moulins. Son frère, Henri Ier Beauclerc, qui s'empare du royaume d'Angleterre en 1100 et du duché de Normandie six ans plus tard, fait aménager le château en construisant un donjon et une nouvelle salle d'apparat (actuelle salle de l'Échiquier). À partir de 1170, sous le règne de Henri II d'Angleterre, une partie de l'administration fiscale et judiciaire est fixée à Caen.

En 1203, Jean sans Terre affranchit la commune de Caen qui peut alors se doter d’un beffroi, d’une cloche, d’un sceau et d’un hôtel de ville, bâti sur le pont Saint-Pierre.

- Structure urbaine.

La croissance amorcée au Xe siècle s'accélère à partir du XIe siècle. C'est à cette époque que l'armature urbaine s'établit durablement. Selon un modèle classique en Occident depuis le Xe siècle, la ville est découpée en plusieurs bourgs placés sous des juridictions différentes. Classiquement dans les villes occidentales, on trouve un bourg seigneurial et un bourg épiscopal/abbatial. Puisqu'il n 'y a pas d'évêque à Caen, mais deux abbayes, la ville est divisée en trois bourgs : Bourg-le-Duc, appelée par la suite Bourg-le-Roi ; Bourg-l'Abbé, autour de l'abbaye aux Hommes ; Bourg-l'Abbesse autour de l'abbaye aux Dames. Bourg-le-Roi, qui dépend directement des ducs de Normandie, correspond plus ou moins au centre-ville ancien actuel. Il englobe la ville préexistante qui s'était formée sur les rives de l'Odon. En fait, il se pourrait que le statut de bourg lui ait été accordé dès 1024, la ville étant qualifiée de burgus dans une charte de Richard II de Normandie ; en tout état de cause, les deux autres bourgs ont été créés par Guillaume le Conquérant.

Le bourg ducal est entouré d'une enceinte entre la fin des années 1060 et le milieu des années 1070. Mais il ne semble pas que celle-ci ait alors eu une réelle valeur défensive ; elle était plus probablement destinée à délimiter Bourg-le-Roi des faubourgs placés sous la juridiction des abbayes. Cette délimitation ne respecte pas la structure territoriale existante, certaines paroisses étant coupées en deux. Ainsi la paroisse Saint-Pierre, située principalement à l'intérieur des limites de Bourg-le-Roi, englobe le Vaugueux situé à l'extérieur des murs de la ville et faisant partie de Bourg-l'Abbesse. À ces trois bourgs, s'ajoutent le château et le village qui se développe autour de l'église Saint-Georges. Cet ensemble ne communique pas directement avec la cité ; son seul accès est situé au nord, vers le coteau menant au plateau de la plaine de Caen, alors que la ville se développe principalement dans la vallée de l'Orne en contrebas. Ce n'est que bien plus tard, au XIVe siècle, qu'une véritable porte sera aménagée entre la ville et son château.

Bien que n'étant pas une ville romaine comme Rouen ou Bayeux, la ville de Caen en reprend la structure principale. Elle s'organise autour de deux axes se coupant presque perpendiculairement. Une sorte de cardo (axe nord-sud) est formée par l'ancienne voie romaine (rue Saint-Jean et rue de Geôle). Traversant Bourg-le-Roi et reliant les trois bourgs entre eux, la grande rue (actuelle rue Saint-Pierre) tient lieu de decumanus. Le croisement de ces deux axes, juste au pied du château, forme un des principaux carrefours de la ville, le carrefour Saint-Pierre, embryon de l'actuelle place Saint-Pierre. Autour de cet espace central clairement délimité, se développent des faubourgs : Vaucelles au débouché du pont sur l'Orne au sud, Calibourg (Saint-Julien) au nord, le Vaugueux et le quartier Saint-Gilles à l'est, Saint-Martin à l'ouest. Afin de développer les faubourgs dépendants de Bourg-l'Abbé, Guillaume le Conquérant fonde deux églises, censées être le point de départ de l'urbanisation : l'église Saint-Nicolas, au nord de l'église Saint-Martin, et Saint-Ouen à Villers. Cette démarche est un échec et ces deux secteurs ne connaitront une occupation massive qu'à partir du XXe siècle.

L'incorporation au domaine royal français

Au cours de l’incorporation du duché au domaine royal par le roi Philippe II Auguste, Caen tombe le 21 mai 1204, avant Rouen. Le roi de France conserve les droits municipaux et remanie profondément les défenses du château (construction de la chemise du donjon et de la porte des Champs).

Guerre de Cent Ans

- Le siège de 1346.

Pendant la guerre de Cent ans, la ville se trouve plusieurs fois au cœur des combats. Après avoir débarqué par surprise le 12 juillet 1346 à Saint-Vaast-la-Hougue, Édouard III d'Angleterre chevauche vers Caen, ville drapière prospère et un port relativement important (la ville plus grosse qe nulle ville Dengleterre, horspris Loundrez selon Michaël de Northburgh). L'armée anglaise arriva sous les murs de la ville le 26 juillet. Le mauvais état et l'inégalité des fortifications de la ville, ainsi que la désorganisation de la défense permettent aux Anglais de prendre la ville le jour même, après toutefois un combat « long et acharné » selon le roi d'Angleterre lui-même. Pour se venger de cette farouche résistance des Caennais, Édouard III ordonne le massacre de la population et l'incendie de la ville. Geoffroy d'Harcourt, seigneur normand au service des Anglais, parvient à convaincre le roi de suspendre cette tuerie, mais la cité et les deux grandes abbayes sont mises à sac durant trois jours. Le roi quitte Caen le 31 juillet avec le plus gros de ses forces. L'unité de 1500 hommes laissée à Caen pour prendre le Château est exterminée par les Caennais et les défenseurs du château.

- Le relèvement des défenses et ses conséquences.

Une fois sa liberté retrouvée, la ville entreprend de relever ses défenses. Les fortifications de Bourg-le-Roi sont rétablies et améliorées ; le Châtelet, très endommagé pendant l'assaut et le pillage de la ville, est reconstruit. Des améliorations sont également apportées aux défenses du château ; c'est probablement à cette époque que la barbacane devant la porte des Champs a été construite, tandis que la poterne sud est transformée en véritable porte, la porte Saint-Pierre, pour ouvrir vers la ville un véritable accès fortifié. Comme à Rouen, la ville en profite pour étendre son périmètre protégé. L'Île Saint-Jean, entourée à la hâte par une palissade de bois alors que la menace anglaise se précisait, est enclose par une muraille de pierre. Les deux abbayes, ainsi que la collégiale du Saint-Sépulcre, reçoivent également l'autorisation de se protéger par des murailles. Ces travaux ont d'importantes conséquences sur le paysage urbain. Comme dans d'autres villes normandes ou françaises, les autorités militaires ordonnent la destruction de nombreuses maisons, surtout dans les faubourgs de la ville afin d'éviter que l'envahisseur ne s'y installe en cas de siège. Ainsi le quartier de la Crapaudière, situé sur l'Île Regnaud entre la porte Saint-Étienne et l'abbaye aux Hommes, est en grande partie rasé.

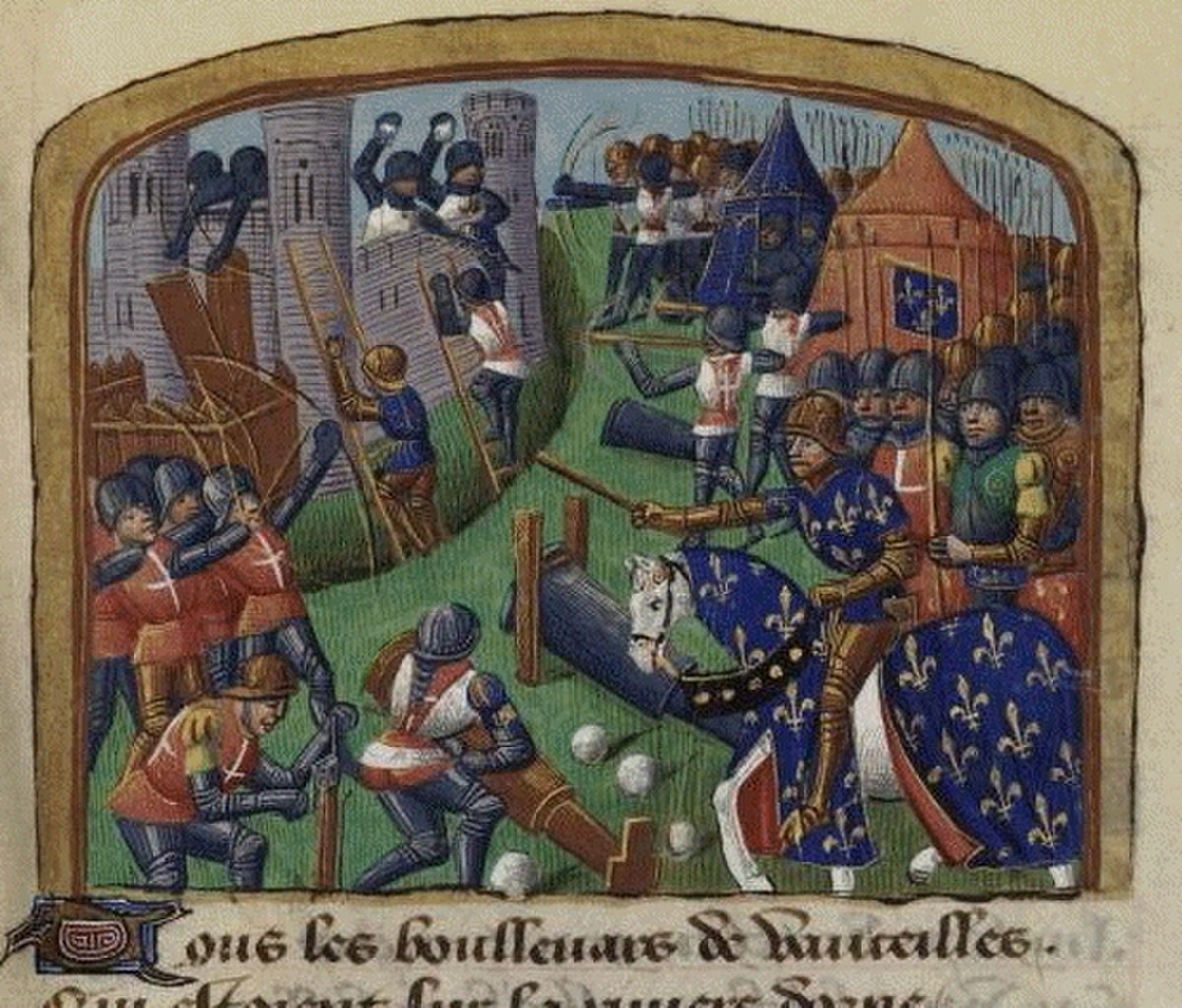

- Le siège de 1417.

Dans la nuit du 1er au 2 août 1417, Henri V d'Angleterre débarque à Touques et pille les villes et bourgs du pays d'Auge. La ville de Caen se prépare à combattre en renforçant sa milice,mais ces forces sont insuffisantes et désorganisées. Henri V se dirige vers Caen, qui, une fois occupé, doit lui fournir un centre d'opérations afin d'envahir le reste de la Normandie et mettre la pression sur la Bretagne et l'Anjou. Au milieu du mois d'août, il encercle peu à peu la ville par le sud coupant ainsi toutes les voies de communication avec Honfleur, Rouen, Paris, Alençon, Falaise, puis Vire et Bayeux. Thomas de Lancastre part en éclaireur avec une petite unité et s'installe dans les faubourgs de la ville ; pendant la nuit, il s'empare pratiquement sans combat de l'abbaye aux Hommes que les Français avaient prévu de détruire et, le lendemain, il envahit l'abbaye aux Dames. Le 18 août, le roi arrive sous les murs de la cité avec le plus gros de son armée. Pendant 17 jours, les Anglais bombardent la ville grâce à des puissants canons installés dans les prairies entourant la ville et grâce à des pièces d'artillerie placées dans la tour centrale de l'abbaye aux Hommes et sur les hauteurs de Saint-Gilles ; des fusées incendiaires font également d'importants dégâts. Les bombardements et les incendies ont détruit une partie de la ville et de nombreuses églises sont endommagées, alors que les brèches dans les murailles sont de plus en plus importantes. Mieux préparée qu'en 1346, la ville résiste toutefois malgré l'absence de renfort. Après une dernière sommation exhortant la ville et le château à se rendre, les Anglais mènent l'assaut final sur la cité qui tombe le 4 septembre. 2 000 bourgeois sont tués et les soldats anglais pillent la ville et traitent les survivants en rebelles à « leur » roi. Le 19 septembre, le château assiégé capitule et Henri V s'y installe. Il y fait plusieurs séjours prolongés en 1417 et 1418 entre deux batailles.

- L'occupation anglaise (1417–1450)

Contrairement à 1346, les Anglais s'installent durablement à Caen. Pendant trois décennies, ils occupent la cité qu'ils contribuent à reconstruire. Pendant les premières années, les soldats anglais traitent la ville ruinée et en partie dépeuplée comme une place conquise. Pendant l'occupation, commencent la reconstruction parfois presque complète de nombreuses églises dans la ville même (Saint-Étienne-le-Vieux, Saint-Sauveur-du-Marché, Saint-Jean) et dans ses faubourgs (Saint-Michel-de-Vaucelles, Saint-Julien et Saint-Ouen). La technique employée pour la charpente de l'église Saint-Georges-du-Château, reconstruite après avoir été endommagée par les bombardements, témoigne de l'intervention d'ouvriers anglais. C'est à cette époque qu'est introduit le gothique flamboyant. La reprise progressive de la croissance urbaine, qui intervient dans le reste du royaume à partir de la moitié du XVe siècle, reprend donc à Caen, comme dans le reste de la Normandie et en Bretagne, un peu plus précocement. Des travaux de défense sont également menés sur les murailles de la ville et au château. En 1419, puis en 1422, Henri V accorde des aides sur la vente de différents produits afin que la ville reconstruise ses fortifications en ruine. Les travaux du château commencent plus tard. Ce n'est qu'à partir de 1435, alors que la reconquête française a commencé, que les Anglais entreprennent de renforcer le système défensif de la forteresse. La barbacane de la porte Saint-Pierre est construite entre 1438 et 1445.

La région de Caen reste le lieu d’une très vive résistance à l’occupant anglais. Ainsi en 1434, une armée de paysans venus de la plaine de Caen, du Bessin et du bocage tente de reprendre la ville ; cette tentative qui se conclut par un échec est durement réprimée par les Anglais. Parallèlement les monarques anglais tentent de s'octroyer la sympathie des habitants de la ville. Le 17 janvier 1421, Henri V rend aux habitants de Caen leurs libertés communales. À partir de 1430, Caen concurrence Rouen pour le statut de capitale de la Normandie, la ville offrant une hypothèse de refuge plus sûre en cas de perte de Paris. Afin de former les élites juridiques et administratives, Jean de Lancastre, régent des royaumes de France et d'Angleterre pendant la minorité de Henri VI d'Angleterre, fonde en 1432 de l’université de Caen malgré la vive opposition de l'Université de Paris qui avait déjà fait échouer un premier projet en 1424.

- La reprise de la ville (1450).

En 1449, la ville de Rouen est reprise aux Anglais. Les troupes se replient en Basse-Normandie et le duc de Somerset se réfugie à Caen. Le 15 avril 1450, la victoire française à la bataille de Formigny marque la fin de la suprématie anglaise en Normandie. L'armée française menée par le connétable de Richemont se dirige vers Caen. Edmond Beaufort, commandant des troupes anglaises, fait brûler Bourg-l'Abbé et détruire le pont de Vaucelles. Le 5 juin, l'armée française met le siège devant la ville de Caen. Le 10 juin, Charles VII de France arrive avec des renforts et mène un premier assaut qui échoue. Après plusieurs jours de combats, les fortifications sont détruites à plusieurs endroits et les Anglais capitulent. Le 1er juillet, le comte de Somerset quitte la ville et, le 6, le roi de France fait son entrée solennelle. Peu après son départ de Caen, le roi confirme la fondation de l'université de Caen, à l'exception de la faculté de droit civil qui est toutefois rétablie par des lettres-patentes du 31 octobre 1452. Charles VII la récompense également la Normandie de sa « fidélité et loyauté » en confirmant en 1458 tous ses privilèges et libertés prévus dans la Charte aux Normands.

Pendant les troubles de la ligue du Bien public, la ville de Caen reste fidèle au roi Louis XI. Les Bretons s'emparent de la ville de Caen. Afin de se rapprocher du duc de Bretagne, Louis XI vient à Caen et signe le 23 décembre 1465 un traité de paix avec François II de Bretagne.