Îles Malouines - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Les îles Malouines (Falkland Islands en anglais, Islas Malvinas en espagnol) sont un archipel de l'Atlantique Sud situé à 480 km des côtes de l'Argentine et à 940 km du nord de l'Antarctique. Elles forment un Territoire britannique d'outre-mer (Overseas Territory of the Falkland Islands). Elles sont revendiquées par l'Argentine et ont été l'enjeu d'un affrontement militaire — la guerre des Malouines — entre les deux pays en 1982.

L'archipel est composé de deux îles principales, West Falkland et East Falkland, séparées par un large chenal, le détroit des Falkland (Falkland Sound) et plus de 750 îles et îlots. La superficie de l'archipel est de 12 173 km² (superficie équivalente à celle de l'Irlande du Nord) pour une population d'environ 3 000 habitants, dont les deux tiers résident dans la capitale Port Stanley (Puerto Argentino en espagnol).

Nom

Les îles sont appelées en anglais Falkland Islands. Ce nom date de l'expédition menée par John Strong en 1690, qui nomma les îles d'après son seigneur, Anthony Cary, 5e vicomte de Falkland (une petite ville du sud-est de l'Écosse dans le Fife). Les Espagnols nommèrent l'archipel Islas Malvinas, dérivé du nom français « îles Malouines », donné en 1764 par Louis Antoine de Bougainville, d'après les marins et pêcheurs de Saint-Malo, premiers colons connus de ces îles.

La désignation ISO est « Falkland Islands (Malvinas) ». Les Argentins réclament comme dénomination internationale le nom de « Malvinas ». En raison du désaccord sur la souveraineté sur l'archipel, l'usage de noms espagnols est considéré comme agressif sur l'archipel, particulièrement ceux qui sont associés à l'invasion des troupes argentines de 1982. Le général britannique Sir Jeremy Moore n'autorisa pas l'usage d'Islas Malvinas dans le document de reddition des Argentins, le considérant comme un nom de propagande.

Ces îles se sont également appelées « îles méridionales de Davis », nom que leur donna John Davis, qui les découvrit en 1592.

En 1594, le navigateur anglais Richard Hawkins les appela « Hawkins’s Maiden-Land ».

En 1600, le navigateur hollandais Sebald Van Weert y accosta et leur donna le nom d'« îles Sebald », nom qu'elles portent toujours sur certaines cartes hollandaises.

Les îles Malouines ont pour code SF, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.

Politique

Le pouvoir exécutif est exercé par le gouverneur, au nom du souverain. La défense, et toutes les activités extérieures, sont assurées par le Royaume-Uni. Il existe une constitution, promulguée en 1985, prévoyant huit conseillers législatifs élus pour quatre ans : cinq représentant Port Stanley et trois pour le Camp (nom du reste de l'archipel hors Port Stanley).

Histoire

Avant l'arrivée des colons européens

Les Malouines n'avaient alors probablement pas de population indigène, mais des découvertes récentes de pointes de flèches et de reste de canoës laissent penser qu'elles ont probablement été visitées par les Amérindiens Yagan de la Terre de Feu.

Louis-Antoine de Bougainville

Bougainville dédie deux chapitres aux îles Malouines dans la première partie de son livre Voyage autour du monde par la frégate du roi La Boudeuse et la flûte L'Étoile, en 1765,1766, 1767, 1768, et 1769 (paru en 1771). Bougainville retrace d'abord l'historique de la découverte des îles, puis celui de la première implantation d'Européens, qu'il dirigea. Le chapitre suivant décrit la faune, la flore et les ressources des îles.

Selon Bougainville, les îles furent aperçues par une expédition espagnole en 1502 : Amerigo Vespucci les approcha et les décrivit pendant son troisième voyage de découverte, mais n'y aborda pas. Puis Jacques Gouin de Beauchêne, revenant de la "Mer du Sud" (le Pacifique) en 1700, mouilla dans la partie orientale des Malouines. Ensuite Richard Hawkins l'approcha, et la nomma « Virgine d'Hawkins ». Il y eut encore Le Saint-Louis, de Saint-Malo, qui mouilla sur la côte sud-est pour faire aiguade, et qui baptisa une petite île à l'abri de laquelle il avait jeté l'ancre « île Anican », du nom de son armateur.

Sans doute les phoquiers, baleiniers et commerçants malouins prirent-ils l'habitude, à la suite de Beauchesne Goüin et du Saint-Louis de relâcher sur ces îles, et leur donnèrent-ils leur nom. Elles avaient été cartographiées, pour la partie est, par Amédée-François Frézier en 1712. Outre leurs richesses naturelles, ces îles avaient une certaine importance à l'époque, car, comme le dit justement Bougainville : « Leur position heureuse pour servir de relâche aux vaisseaux qui vont dans les Mers du Sud, et d'échelle pour la découverte des terres australes, avait frappé les navigateurs de toutes les nations. »

Justement, Louis-Antoine de Bougainville, avocat, mathématicien, diplomate, puis soldat (il s'était brillamment conduit au Canada et y avait été nommé colonel), était plongé dans l'inaction par le Traité de Paris. Il sollicita et obtint l'autorisation de fonder une colonie aux Malouines, à ses frais, avec l'aide de son oncle Mr d'Arboulin, et de son cousin Mr de Nerville. Ils firent construire à Saint-Malo deux bateaux, l'Aigle (de 20 canons) et le Sphinx (de 12 canons), sous le contrôle de celui qui sera par la suite le fidèle second de Bougainville pendant leur circumnavigation : le capitaine Duclos-Guyot.

Comme premiers colons, Bougainville écrit : « J'embarquai plusieurs familles acadiennes, espèce d'hommes laborieuse, intelligente, et qui doit être chère à la France par l'inviolable attachement que lui ont prouvé ces honnêtes et infortunés citoyens. »

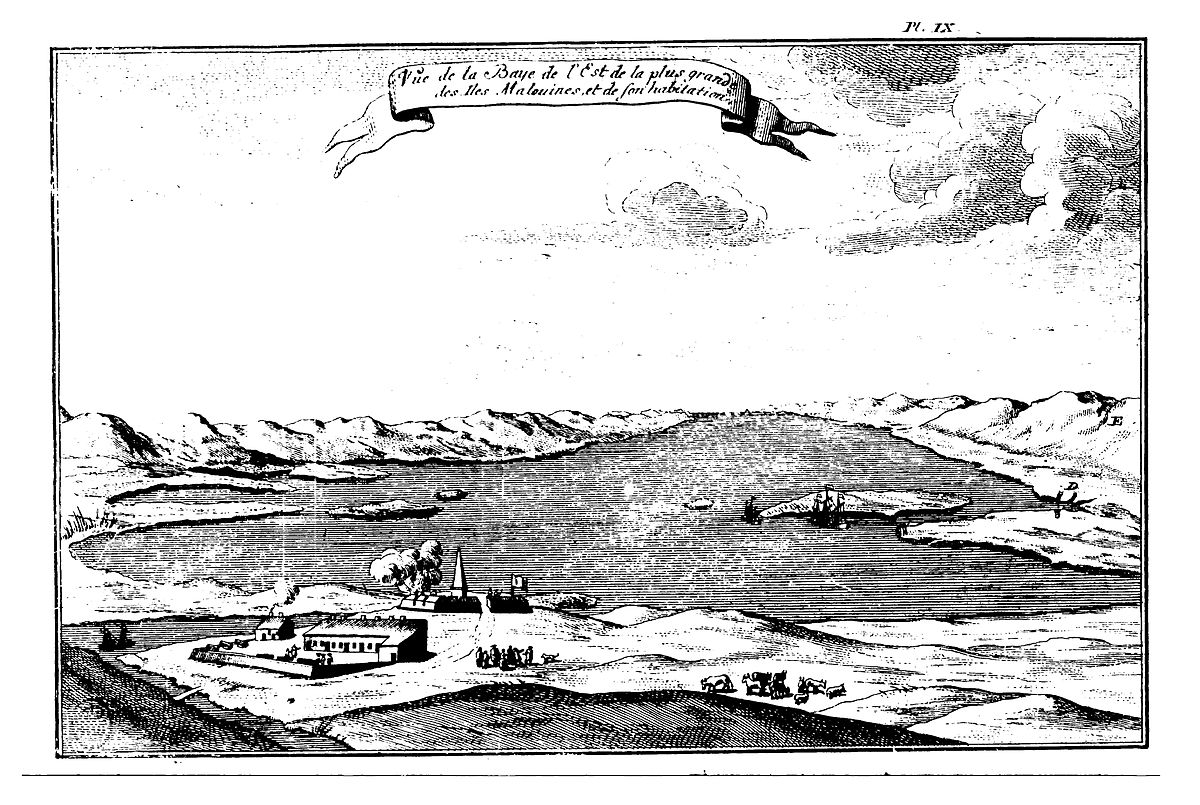

Ils partirent de Saint-Malo le 15 septembre 1763, et prirent pied aux Malouines le 3 février 1764, dans la baie de Port-Louis. Leur première surprise : ils avaient pensé, comme tous ceux qui avaient longé les côtes, que des forêts couvraient de vastes étendues. Mais il n'y avait pas d'arbres, seulement des joncs hauts et touffus, et des landes de bruyère sur les hauteurs. Les animaux approchaient l'homme sans défiance, les oiseaux se posaient sur les têtes et les épaules des colons. Mais « cette confiance ne leur a pas duré longtemps. Ils eurent bientôt appris à se méfier de leur plus cruel ennemi ».

Bougainville met les colons (27 personnes, dont 5 femmes et 3 enfants) au travail : on construit des cases aux murs de gazon, couvertes de joncs, qui serviront d'habitations et de magasin. On élève les murs de pierre d'un petit fort. Bougainville monte une expédition secondaire, et part sur l'Aigle chercher dans la partie boisée du détroit de Magellan du bois d'œuvre pour les charpentes. Le village prend forme, on construit deux chaloupes, on ensemence des champs conquis sur les tourbières à joncs avec les graines apportées d'Europe ; le bétail amené de France prospère. Un obélisque est dressé au centre de la bourgade, sur lequel est gravé le profil du roi, avec la devise : Tibi serviat ultima Thule.

Bougainville, lors d'une cérémonie, prend solennellement possession des îles (le 5 avril 1764) puis il les confie à la garde de son cousin Mr de Nerville, et le 8 avril repart pour la France.

Il est de retour le 5 janvier 1765, avec des provisions et de nouveaux colons, trouve ses îliens « sains et contents ». La chasse aux phoques et aux « pingouins » a été fructueuse, l'huile et les cuirs formeront la cargaison de retour. Bougainville repart faire une coupe de bois dans le détroit de Magellan, d'où il compte rapporter aussi des jeunes plants. Mais il croise là-bas l'escadre du commodore John Byron, en route pour le Pacifique. Le Britannique vient de reconnaître la côte est des Malouines, et a même pris possession des îles au nom du roi Georges III.

Bougainville repart pour la France, pour assurer ses droits et aussi chercher des provisions et d'autres colons, et il en revient la même année 1765, avec son navire l'Aigle, et une flûte de la Marine royale, l'Etoile. La colonie compte maintenant 150 Français, en comptant l'état-major, et on construit en dur.

Mais des colons britanniques débarquent en 1766, et s'établissent dans le port de la Croisade, qu'ils rebaptisent Port-Egmont. Et en décembre 1766, rapporte Bougainville, la frégate HMS Japan mouilla dans Port-Louis face au fortin des Français. Le capitaine Mac Bride descendit à terre, proféra des menaces « et remit à la voile le même jour ».

De son côté, Madrid prend ombrage de cet établissement français, certes peuplé d'alliés (c'est l'époque du pacte de famille), mais si proche de son empire colonial, et qui ne peut que faciliter l'accès des contrebandiers et des pirates aux côtes du Pérou. Bougainville reçut l'ordre de démanteler sa colonie, d'en rendre les clefs aux Espagnols, et de revenir par le cap de Bonne-Espérance. Le 31 janvier 1767, il rencontre dans le Rio de la Plata Don Felipe Ruiz Puente, commandant les frégates La Esmeralda et La Liebre (le Lièvre) et futur gouverneur des Islas Malvinas, chargé de prendre possession des îles, et d'en évacuer la population française. Après une traversée par très mauvais temps (les Espagnols eurent des avaries, et presque tout le bétail qu'ils avaient embarqué mourut), les 3 frégates arrivent aux Malouines le 25 mars 1767. Bougainville écrit simplement : « Le 1er avril (1767), je livrai notre établissement aux Espagnols, qui en prirent possession en arborant l'étendard d'Espagne, que la terre et les vaisseaux saluèrent de 21 coups de canon au lever et au coucher du soleil. »

Bougainville, qui a fait voile vers Rio de Janeiro, escale décevante où il ne peut s'approvisionner, retourne ensuite (31 juillet 1767) dans la Plata, pour s'approvisionner et faire réparer l'Étoile, qui a de sérieux problèmes de calfatage.

Il décrit ensuite comment les colons furent évacués des îles par les Espagnols (sauf quelques familles que le roi autorisa par lettre signée de sa main à rester sur place si tel était leur désir), regroupés à Montevideo, et rapatriés vers l'Europe sur la Venus, frégate de 26 canons, en même temps que les jésuites expulsés de leur missions du Paraguay. Bougainville écrit que, du chantier de la Ensenada de Barragán« il en était parti pour Cadix, à la fin de septembre (1767), la Vénus et 4 autres bâtiments chargés de cuir, et portant 250 jésuites, et les familles françaises des Malouines, à l'exception de 7 qui, n'ayant pu y trouver de place, furent forcées d'attendre une autre occasion. Le Marquis de Bukarely (Gouverneur et représentant du Vice-Roi) les fit venir à Buenos Aires, où il pourvut à leur subsistance et à leur logement ». Peut-être ces familles restèrent-elles sur les rives de La Plata, que Bougainville décrit à chacun de ses passages comme un séjour idéal pour des colons, et même trop attractif pour ses matelots et soldats, qui n'ont que trop tendance à déserter.

Les Malouines ont-elles été vendues par la France à l'Espagne ? Bougainville évoque sous forme d'une note de bas de page le problème des sommes énormes (603 000 livres de l'époque) que cette colonie lui a coûté, et il remercie le roi d'Espagne de lui en avoir spontanément offert le remboursement, alors que, dit-il, rien n'y obligeait le roi très catholique. Cependant, il utilisera cet argent pour payer à Montevideo les réparations de ses bateaux et les provisions qu'il embarque pour son tour du monde. Il écrit (début du Chapitre VIII) qu'il put quitter La Plata en octobre 1767, mais que « ce ne fut qu'à la fin de ce mois que nous pûmes solder avec le munitionnaire général et les autres fournisseurs espagnols. Je pris le parti de les payer de l'argent qui m'avait été remboursé pour la cession des îles Malouines, plutôt que de tirer des lettres de change sur le trésor royal (français). J'ai continué de même pour toutes les dépenses de nos différentes relâches en pays étranger. Les achats s'y sont faits par ce moyen à meilleur compte, et avec plus d'expédition (de rapidité) ».

La Crise des Malouines

Les harcèlements mutuels entre bateaux britanniques et espagnols dans les eaux des Malouines aboutirent à la Crise des Malouines : en 1770 le général espagnol Madariaga débarqua 1400 soldats de quatre transports de troupes, et les Britanniques furent forcés de reprendre la mer. Un bateau britannique revint toutefois en 1776, et ses occupants fixèrent une plaque de bronze à Port-Egmont. Cette plaque portait un texte par lequel les Britanniques revendiquaient la possession des lieux.

En 1790 eut lieu la Convention de Nootka, par laquelle la Grande-Bretagne s'engageait à ne plus harceler les colonies espagnoles. Mais les îles Malouines n'y furent pas mentionnées.

Par la suite, les Malouines restèrent quasiment inhabitées.

Après l'indépendance de l'Argentine en 1810, le pays reprit à son compte les revendications espagnoles sur les îles, et y installa une colonie pénitentiaire en 1832. Le Royaume-Uni les conquit en 1833, et y implanta progressivement des colons d'origine britannique, mais l'Argentine maintint le principe de sa souveraineté.

Une bataille navale, la bataille des Falklands, eut lieu au large de l'archipel durant la Première Guerre mondiale, le 8 décembre 1914. L'escadre allemande du Pacifique, commandée par Maximilian von Spee (qui venait de vaincre l'amiral britannique Craddock à Coronel) franchit le détroit de Magellan pour retrouver ses bateaux charbonniers aux Falklands. Elle y rencontra la flotte britannique (commandée par Sturdee), nettement plus forte, envoyée là en secret. L'Allemagne perdit le navire amiral Scharnhorst, le Gneisenau, le Nürnberg et le Leipzig. Seul le Dresden s'échappa, mais les Britanniques le rattrapèrent et le coulèrent aux îles Juan-Fernandez.

Après des tensions entre la Grande-Bretagne et le régime militaire du général Leopoldo Galtieri, l'Argentine envahit les îles en avril 1982, mais en fut chassée moins de trois mois plus tard par la riposte britannique à l'issue de la guerre des Malouines.