Méthode Mézières - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La technique thérapeutique

Afin de remédier au raccourcissement des chaînes, Mézières propose un ensemble de postures réalisées sur une respiration spécifique. Les postures sont actives. Même si le thérapeute participe, il ne fait qu’aider, guider le travail du patient. Il est l’œil et la main. Il est indispensable.

La chasse aux compensations

Le principe des postures : Mézières le nomme «contraction isométrique excentrique». Il consiste à positionner la chaîne visée dans la position la plus étirée possible, à solliciter sa contraction sans autoriser le raccourcissement. La chaîne se contracte, essaie de rapprocher ses insertions, n’y arrive pas et donc, s’allonge. Ce principe n’est pas sans rappeler celui de Mitchell aux États-Unis au début du XX° siècle. Ce travail, inconfortable, provoque des réactions de défense que Mézières appelle « compensations ». Le thérapeute se doit de les neutraliser. Mézières cautionne le raccourci qui consiste à résumer sa méthode comme « une longue chasse aux compensations ».

Il n'y a pas de mauvaise respiration, il n'y a que des respirations gênées

Une respiration spécifique, découlant de la 6° loi, accompagne ce travail. Elle est basée sur le temps expiratoire. Elle est libre (sans frein et donc silencieuse), régulière et profonde. On ne peut pas dire qu’elle soit spécialement abdominale ou thoracique, car elle est adaptée à chaque patient. Aux yeux de Mézières, il est impossible de rééduquer une respiration incorrecte sans en changer les paramètres mécaniques : « Une respiration ne se rééduque pas, elle se libère. »

Les deux catégories de manœuvres

Mézières distingue deux types de manœuvres : - celles qui corrigent d’emblée un dysmorphisme donné - celles qui aggravent d’emblée un dysmorphisme donné Elle privilégie cette deuxième catégorie qu’elle déclare « très efficace ». Si le premier temps d’une posture aggravante consiste à péjorer une déformation, il va sans dire que, dans un deuxième temps, les choses doivent rentrer dans l’ordre. On touche du doigt la responsabilité du thérapeute et l’on comprend l’exigence de compétence de cette femme pour ses élèves.

Le traitement

Les séances sont longues (approximativement 1 heure), individuelles (il est bien entendu impossible pour un thérapeute de gérer plusieurs séances en même temps) et manuelles (aucun appareillage n’est utilisé). Elles sont pratiquées par des praticiens experts qui, dans l’esprit de Mézières, ont une pratique exclusive. Le rythme des séances (une par semaine) peut surprendre, surtout quand on sait qu’aucun travail à la maison n’est demandé.

Le contenu scientifique

Les lois fondamentales

Première loi : Les nombreux muscles postérieurs se comportent comme un seul et même muscle.

Deuxième loi : Les muscles des chaînes sont trop forts et trop courts.

Troisième loi : Toute action localisée, aussi bien élongation que raccourcissement, provoque instantanément le raccourcissement de l’ensemble du système.

Quatrième loi : Toute opposition à ce raccourcissement provoque instantanément des latéro-flexions et des rotations du rachis et des membres.

Cinquième loi : La rotation des membres due à l’hypertonie des chaînes s’effectue toujours en dedans.

Sixième loi : Toute élongation, détorsion, douleur, tout effort implique instantanément le blocage respiratoire en inspiration.

Explication des lois fondamentales

De l'analytique à l'intégral

La médecine et la kinésithérapie assimilent la colonne vertébrale à un mât de navire avec ses haubans, représentés par les muscles. Selon ce modèle : si le mât n’est pas d’équerre, il faut retendre les haubans. C’est le socle conceptuel de la gymnastique médicale classique que Mézières considère comme une doctrine. Pour elle, ce modèle est erroné. Elle invite à considérer l’individu comme écrasé par sa propre force, ses propres haubans, trop courts. Bien que nombreux, les muscles de l’arrière du corps (les haubans) se comportent comme un seul et même muscle, tendu du crâne jusqu’au bout des orteils et des doigts. Pour elle, le modèle de la poupée sur lequel est fondé toute la kinésithérapie moderne est inadapté. Sur une poupée, on peut faire bouger indépendamment un membre ou un autre, sans répercussion sur le reste du corps. Ce n’est pas ce que l’on constate sur le corps humain. C’est le modèle de la poupée que la première loi bat en brèche. Mézières le remplace par le modèle du pantin dans lequel un système de ficelles relie les membres entre eux et aussi au tronc. La deuxième loi indique que ladite ficelle est loin d’être trop faible ou détendue. Elle est trop courte et trop forte. Et donc, il n’est pas possible de mobiliser un segment sans que l’ensemble du système soit impliqué. C’est l’apparition de la notion d’intégralité. On ne peut plus prétendre soigner une partie sans prendre le tout en considération. La troisième loi exprime la condamnation du principe analytique, chère à la kinésithérapie. Mézières n’y voit qu’une dérisoire tentative de saucissonnage du corps.

De l'hypothétique faiblesse au vrai raccourcissement

La quatrième loi propose une explication pour les déformations tridimensionnelles comme la fameuse scoliose idiopathique. Elle serait due, non pas à une faiblesse des muscles érecteurs rachidiens (qui pour elle n’existent pas !), mais à un raccourcissement des muscles qui sous-tendent la colonne vertébrale, la vrillant de ce fait à la manière d’un escalier en colimaçon. Quant à la cinquième loi, elle intègre les membres au processus général de déformation. La sixième loi met l’accent sur l’importance de la respiration pendant les séances de rééducation.

Corollaires

La statique, la manière dont on se tient, est une fonction semi-automatique : on peut intervenir par la volonté, mais seulement pendant qu’on y pense. Dès que l’on pense à autre chose, c’est l’habitus qui reprend le dessus, lequel est géré par des zones « inconscientes » du cerveau. La kinésithérapie postule qu’à l’issue d’un conditionnement efficace, le pli de l’effort salutaire serait pris et la statique corrigée. Mézières est catégorique : nous n’avons pas de muscles capables de nous détordre, de nous détasser, de nous délordoser et à fortiori de nous grandir. Par la volonté, nous ne pouvons que déplacer transitoirement les déformations. Dès l’arrêt de l’effort, elles reviennent à leur lieu de prédilection. Plus fortes encore. Pour cette iconoclaste, il est dérisoire de tenter d’éduquer à se tenir mieux : il n’y a aucun muscle pour le faire. « On se tient comme nos muscles nous mettent », dit-elle. La seule chose à faire, la seule démarche pertinente consiste à tenter de réduire la tension dans les « haubans musculaires » car c’est leur tension, et non la pesanteur, qui nous déforme et nous fait souffrir. Ceci ne peut se faire tout seul. L’éducation, la prise de conscience et les injonctions parentales ne sont d’aucun effet. Seule une rééducation bien conduite peut, progressivement, avoir un effet favorable sur la statique, sans même que le sujet ne soit obligé d’y penser au quotidien.

Déformation et forme normale

Parler de déformation, comme le fait Mézières, implique de facto le postulat de l’existence d’une forme normale. Au lendemain de la Shoah, ce concept n’est pas politiquement correct, il est choquant. La médecine physique décrit des « morphotypes » irréversibles : les longilignes, les brévilignes, etc. À chacune de ces typologies, elle attribue une discipline sportive préférentielle : course et saut pour les longilignes, haltérophilie pour les brévilignes.

Mézières s’inscrit en faux et il s’agit là d’un élément fondamental, basique de son message. Elle écrit : « Si on fait les roues circulaires, c’est que ça ne marche pas quand elles sont carrées. » Et de décrire UNE forme humaine parfaite, un modèle virtuel qu’elle appelle parangon. Elle fait la différence entre perfection morphologique, par essence absolue, qui va de pair avec une fonction optimale ; et la beauté subjective, relative et variable d’une personne à l’autre, d’une culture à l’autre.

« Le joli est l'ennemi du beau. » Fernand Léger

Ce polyathlète de rêve qu’elle décrit serait possible s’il n’y avait le raccourcissement systématique des chaînes musculaires. Nous serions tous « beaux et parfaits ».

LE PARANGON « Or, si les mesures et les calculs sont fastidieux et sources d’erreurs, nous disposons tous de moyens bien simples et naturels, nous avons tous des yeux et aussi le sens inné de la beauté (bien que les modes absurdes faussent le goût). De même l’oreille discerne les notes justes et les notes fausses, de même l’œil doit reconnaître la forme saine et le dysmorphisme. Et l’on vérifie aisément en examinant le malade que : de face, les clavicules, les épaules, les mamelons, les espaces brachiothoraciques doivent être symétriques et de même niveau ; les contours latéraux du thorax doivent être rectilignes et diverger depuis les crêtes iliaques jusqu’au pli de l’aisselle ; De dos, la nuque doit être longue et pleine (et non montrer deux saillies verticales séparant trois gouttières). Outre la symétrie des épaules, des hanches et des omoplates, celles-ci ne doivent accuser aucun relief et le faisceau inférieur du trapèze doit apparaître (chez un sujet non adipeux) jusqu’à la douzième dorsale ; En position de flexion avant, la tête pendante, l’épine dorsale doit être en convexité totale et régulière et l’aplomb des genoux se situer sur les têtes astragaliennes (et non reculer en arrière des talons) ; De profil, la pointe du mamelon doit être le point le plus avancé, au-dessous duquel le contour antérieur du thorax et de l’abdomen doit être rectiligne jusqu’au pubis. Le contour du dos doit être visible, le bras séparant 1/3 du thorax en arrière et 2/3 en avant. Les membres inférieurs, examinés de face, les pieds étant réunis du talon au bout du premier orteil (station qui doit toujours être aisée) ; doivent se toucher : le haut des cuisses, les genoux, les mollets et les malléoles internes ; celles-ci doivent être plus hautes que les malléoles externes. L’axe de la jambe doit passer par le milieu du genou, le milieu de la ligne intermalléolaire et le deuxième orteil. Le pied doit s’élargir du talon au bout des orteils qui doivent diverger et s’étendre au sol. Les bords latéraux du pied doivent être rectilignes, l’interne encoché par la voûte interne qui doit être visible. »

Ce parangon devient le guide et l’objectif de toute sa méthode : si les déformations sont à l’origine de nos douleurs, seule une méthode capable de restaurer la morphologie normale prend réellement le problème à sa source, pense-t-elle. Si la déformation évolue spontanément, et toute la vie durant, vers l’aggravation, c’est qu’elle n’est pas immuable, figée. Et donc il est possible, à condition d’utiliser les bons outils, de ramener le patient « polydéformé » vers le polyathlète. Et ce, même si ça prend des années, même si on n’atteint jamais la perfection visée. La laideur n’est jamais « normale » et il n’est jamais trop tard. Les « typologies » décrites par la kinésithérapie classique (et par nombre de ses anciens élèves) ne sont, pour Françoise Mézières, que des déformations fréquemment rencontrées, répertoriées. Elles sont acceptées, à tort, comme normales, parce qu’on les croit innées (ce qui est inexact). Les typologies sont l’antithèse même du message de Mézières. Selon elle, l’adhésion à ce lieu commun condamnerait les thérapeutes à un rustinage perpétuel. Par ailleurs, les connotations subliminaires qui en découlent sont, à l’évidence bien plus délétères que le concept de parangon. Elle est consternée de voir certains de ses élèves s’aventurer dans la systématisation de correspondances douteuses entre les « typologies morphologiques » et certaines caractéristiques psychiques ? Elle leur ferme sa porte.

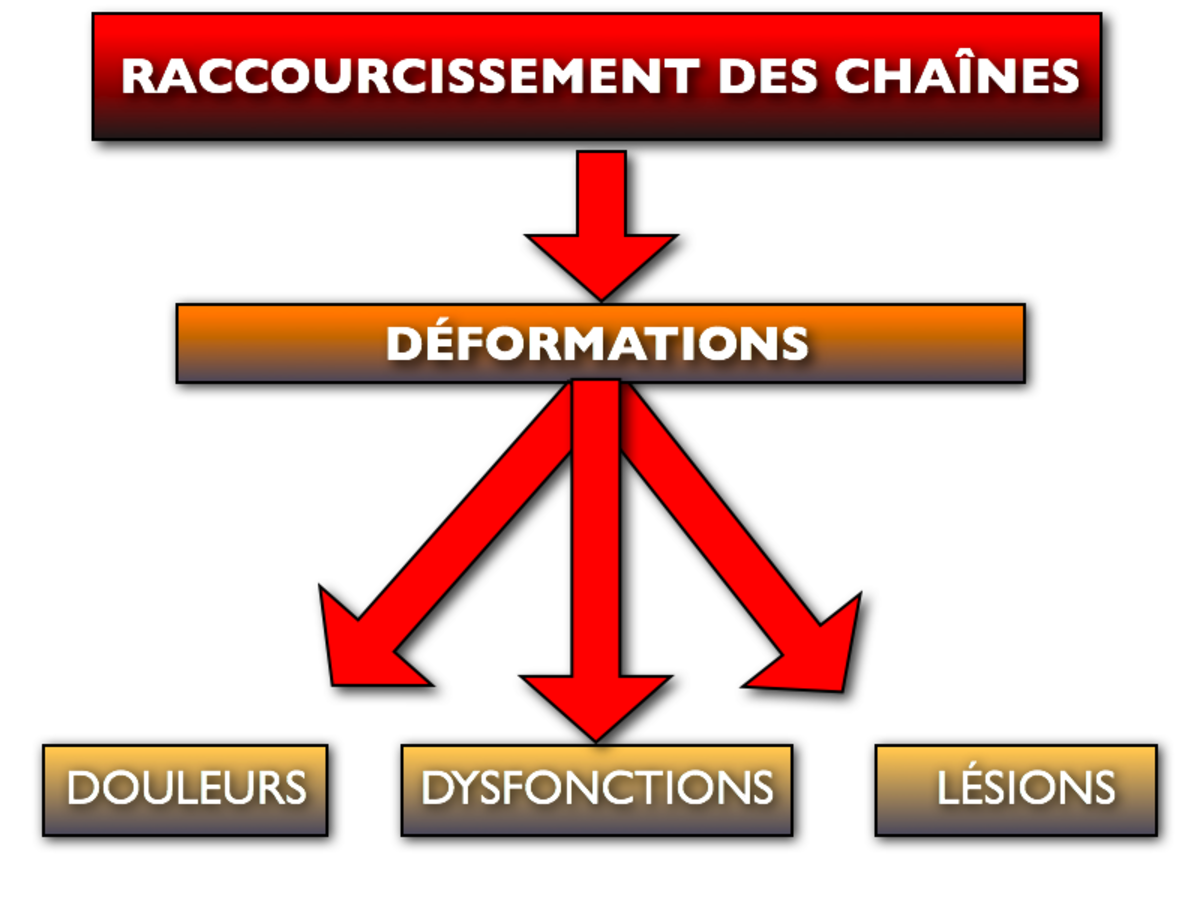

Postulat pathogénique

Elle explique les déformations et les dysfonctions par le raccourcissement perpétuel d’ensembles qu’elle appelle « chaînes musculaires ». Elle définit les chaînes musculaires comme étant des ensembles de muscles polyarticulaires (qui enjambent plusieurs articulations), de même directions et dont les insertions se recouvrent à la manière des tuiles sur un toit. Elle décrit 4 chaînes musculaires : la chaîne postérieure (de l’arrière du crâne jusqu’aux bouts des orteils), la chaîne antéro-intérieure (à l’intérieur du ventre : diaphragme et psoas), la chaîne brachiale (de la face antérieure de l’épaule jusqu’au bout des doigts) et la chaîne antérieure du cou (3 muscles sur la face antérieure des vertèbres cervicales). En permanente rétraction, ces chaînes obligent le corps à se tordre dans les trois plans de l’espace, l’éloignant ainsi de sa forme normale. Ces déformations, en s‘aggravant génèrent des douleurs et des dysfonctionnements. Cette hypothèse de travail change radicalement de kinésithérapie classique : Il n’est plus question de faiblesse, mais de raccourcissement. Les morphotypes ne sont que des déformations dues à la rétraction des chaînes. Leur étirement est censé restaurer la morphologie normale et, par là, rétablir la fonction et supprimer les douleurs.