Vénus (planète) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Exploration

L'exploration de Vénus à l'aide de sondes spatiales a débuté au début des années 1960. Une vingtaine d'entre elles ont depuis visité la planète, que ce soit pour de simples survols, pour des séjours plus longs en orbite autour de Vénus, ou encore pour larguer des modules d'observation dans l'atmosphère et à la surface de Vénus.

L'année 1962 marque un pas important dans la connaissance de Vénus. La sonde américaine Mariner 2 réalise cette année-là le premier survol de la planète et permet de découvrir sa température de surface, infernale, autour de 700 °K, ainsi que la température de la couche nuageuse. La sonde ne détecte pas de champ magnétique au voisinage de la planète et met en évidence la quasi absence d'eau dans l'atmosphère vénusienne. Les informations envoyées par Mariner 2 complètent admirablement les observations radar réalisées depuis le sol terrestre la même année, notamment à l'observatoire Goldstone en Californie, qui ont permis d'estimer la période de rotation de la planète, inconnue jusqu'alors.

En 1967, les missions soviétique Venera 4 et américaine Mariner 5 continuent l'exploration de la planète, fournissant des données précises sur la composition atmosphérique et la pression élevée à la surface de Vénus. La sonde Venera 4 parvient à lancer une capsule vers le sol vénusien, et celle-ci transmit des données sur la composition de l'atmosphère vénusienne jusqu'à une altitude de 24 km.

Dans les années 1970, plusieurs sondes du programme Venera parviennent à atteindre la surface et les capsules transmettent des données à la Terre depuis le sol de Vénus. En mars 1982, les premières photos couleur de la surface sont réalisées par Venera 13 et Venera 14 à quelques jours d'intervalle.

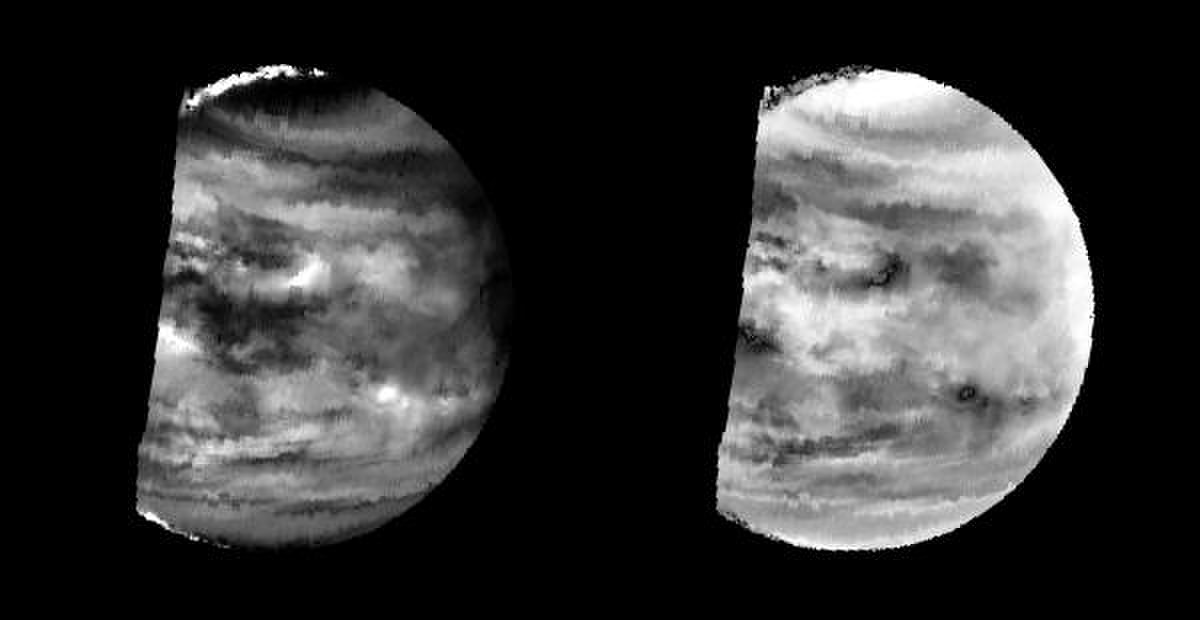

Afin d'utiliser la gravité de Vénus dans un effet de fronde gravitationnelle, la sonde Galileo passe autour de cette dernière en février 1990, prenant des observations en proche infrarouge.

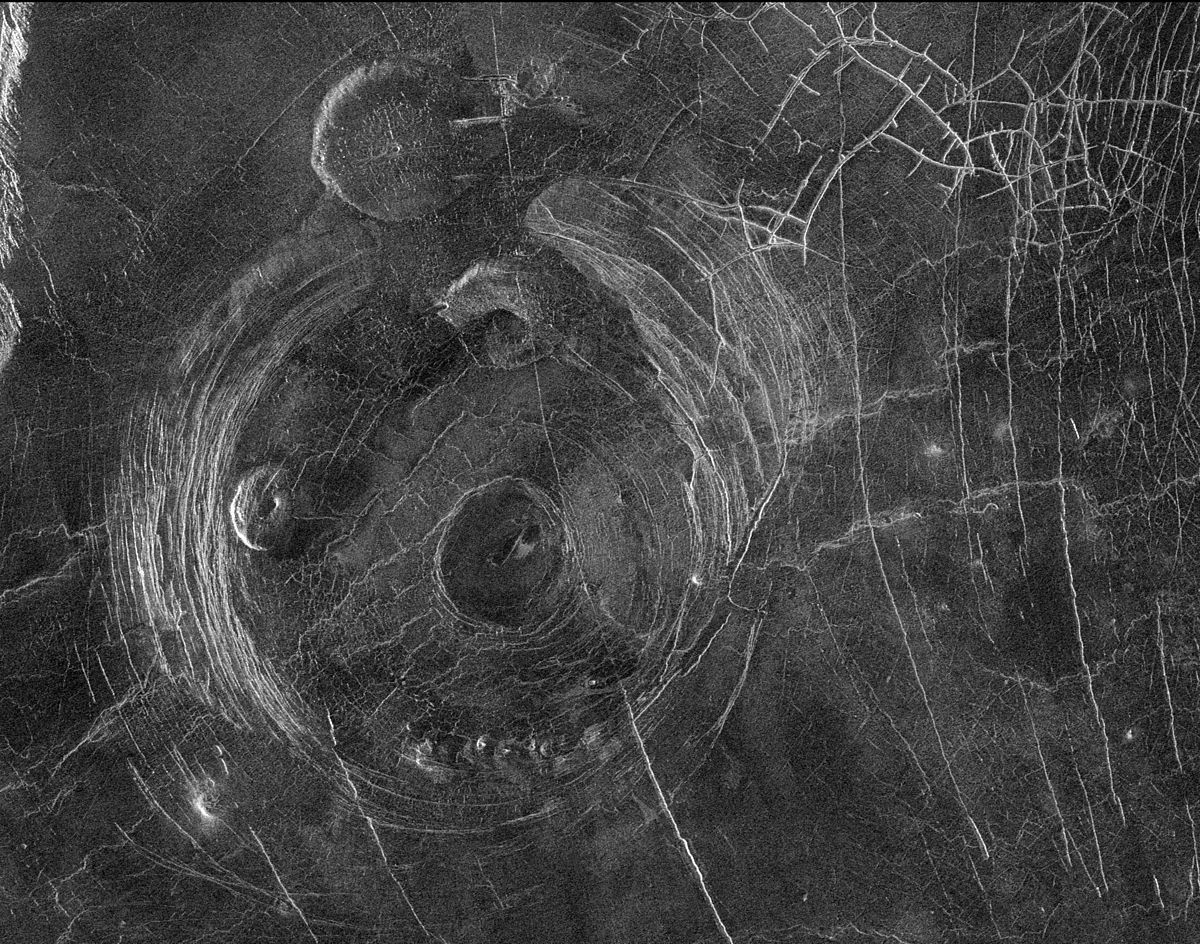

En orbite pendant 4 ans autour de Vénus, entre 1990 et 1994, la sonde Magellan réalise une cartographie complète et très précise (avec une résolution horizontale meilleure que 100 m) de la surface de la planète. La sonde spatiale a utilisé pour cela un radar, seul instrument capable de percer l'épaisse atmosphère de Vénus. Un relevé altimétrique est également effectué. Cette cartographie détaillée révèle d'une part un sol remarquablement jeune géologiquement parlant (de l'ordre de 500 millions d'années), d'autre part l'absence de tectonique des plaques et enfin la présence de milliers de volcans.

La sonde Vénus Express de l'Agence spatiale européenne est en cours d'observation de Vénus depuis avril 2006. Elle devrait terminer sa mission le 31 décembre 2012. D'autres missions visant à explorer Vénus sont prévues d'ici quelques années, notamment la sonde japonaise Akatsuki en 2010 et la sonde européenne Venus Entry Probe qui doit être lancée en novembre 2013. La mission BepiColombo prévue pour 2014 et destinée principalement à Mercure réalisera un survol de Vénus.

Observation

Vénus est la deuxième planète du système solaire en partant du Soleil et le troisième objet naturel le plus brillant du ciel avec une magnitude apparente variant entre -4,6 et -4,7. Il est possible, à certaines périodes de l'année, d'apercevoir la planète en plein jour. Comme Vénus est sur une orbite plus proche du Soleil que celle de la Terre, elle ne semble jamais loin du Soleil vue de cette dernière. Son élongation atteint un maximum de 47,8°. Elle n’a pas de satellite naturel connu.

On peut observer, comme avec la Lune, des phases de la planète selon leur moment d'apparition dans l'année. Leur observation a été faite pour la première fois au début du XVIIe siècle par Galilée à l'aide de sa lunette astronomique. Elles ont été un argument utilisé par ce dernier pour se rallier à la théorie héliocentrique de Copernic.

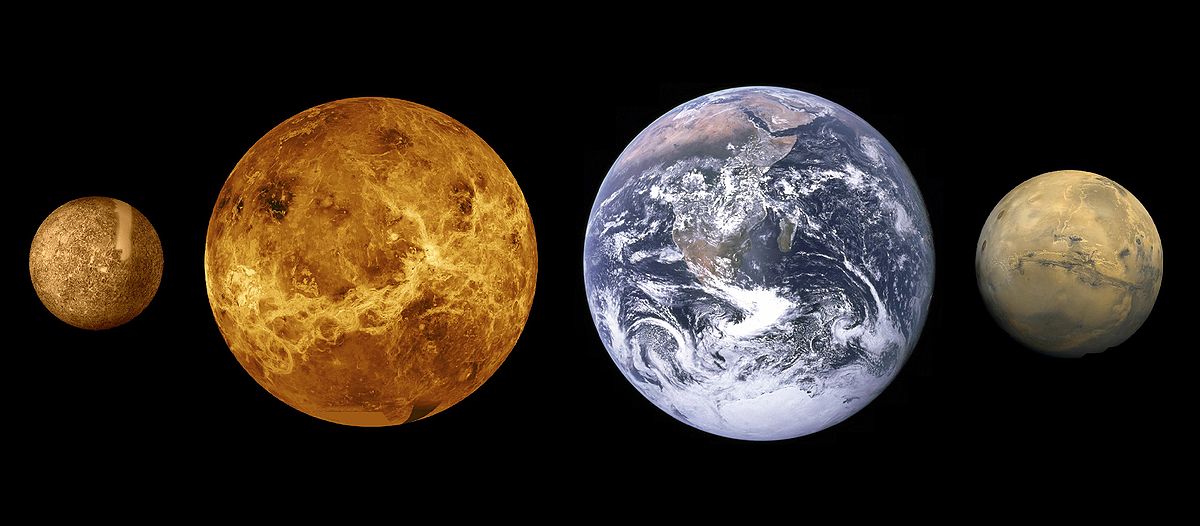

Analogie avec la Terre

De par sa taille et sa masse, Vénus est très similaire à la Terre et a souvent été décrite comme la sœur jumelle de cette dernière. Les deux planètes sont très similaires par certains aspects, autant physiques qu'orbitaux :

- Elles sont nées à peu près en même temps dans le même nuage de gaz et de poussière il y a 4,6 milliards d'années ;

- Vénus et la Terre sont toutes deux des planètes du système solaire interne ;

- Leurs surfaces montrent un terrain diversifié : montagnes, plaines, plateaux élevés, gorges, volcans, arêtes et cratères d'impact ;

- Les deux ont peu de cratères, signe d'une surface relativement jeune et d'une atmosphère dense ;

- Leurs compositions chimiques sont très proches.

| Propriétés physiques | Vénus | Terre | Rapport Vénus/Terre |

|---|---|---|---|

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

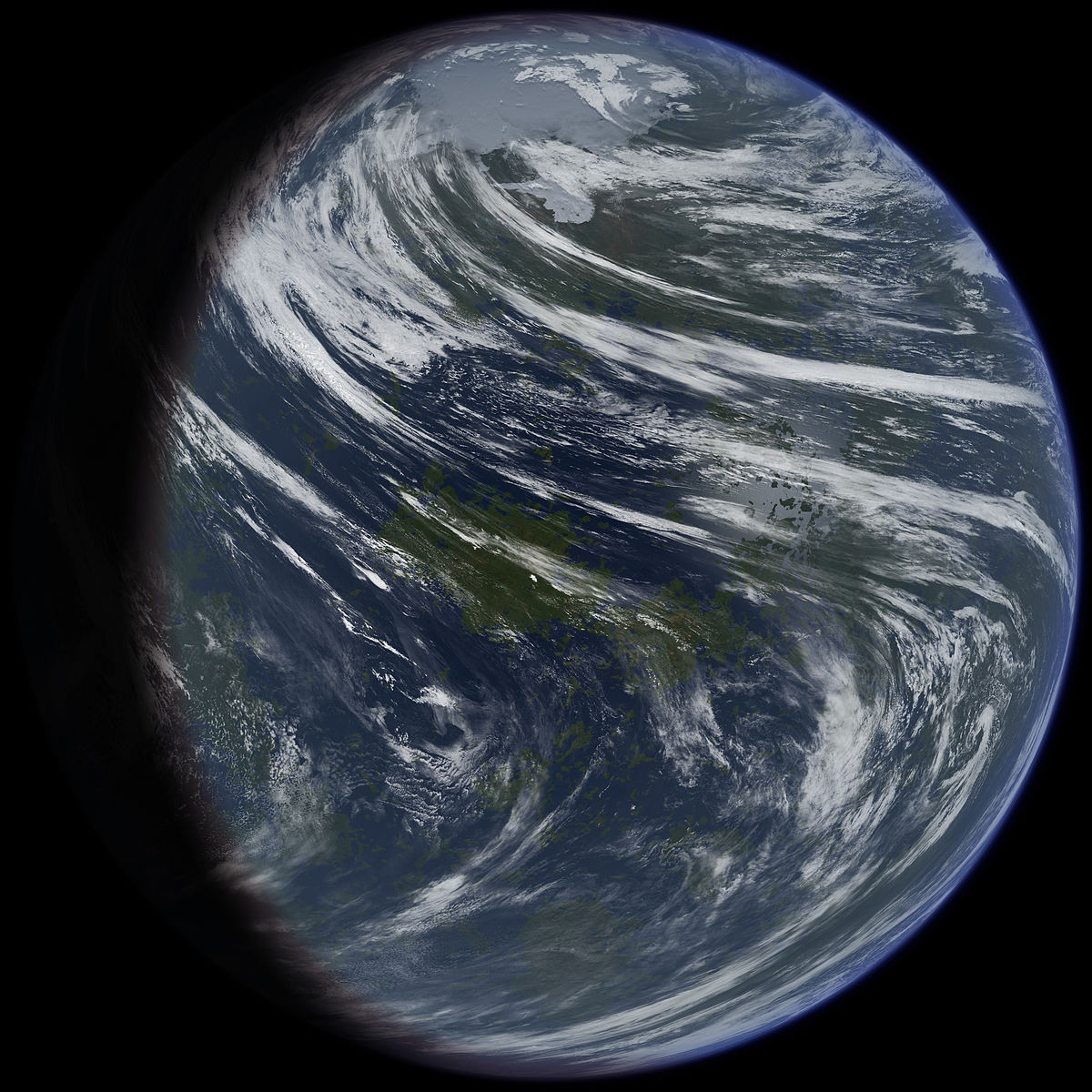

Du fait de ces similitudes, des spécialistes ont longtemps pensé que, sous ses nuages denses, Vénus pourrait être très similaire à la Terre et peut-être même abriter la vie. Des études proposent même qu'il y a quelques milliards d'années, Vénus ait été beaucoup plus semblable à la Terre qu'elle ne l'est actuellement. En effet, il a été découvert qu'il y avait fort probablement des quantités importantes d'eau à sa surface. Cette eau se serait évaporée suite à un important effet de serre créant ainsi un niveau de gaz à effet de serre critique dans l'atmosphère.

| |||||||||||||||||||||||||

Satellite et quasi-satellites de Vénus

En 1645, l'astronome italien Francesco Fontana déclara avoir découvert un satellite autour de Vénus. Cassini affirma l'avoir observé deux fois (en 1672 et en 1686). Lagrange, lui l'aperçut en 1761, et Johann Heinrich Lambert calcula son orbite en 1773. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la communauté astronomique semblait persuadée de l'existence de ce satellite qui reçut un nom, Neith. On sait depuis qu'il n'existe pas.

Cependant, le quasi-satellite 2002 VE, découvert en 2002, (et qui n'a rien à voir avec Neith) exerce autour d'elle une révolution en orbite en fer à cheval. Il ne s'agit pas d'un satellite car il n'est pas gravitationnellement lié à Vénus, mais cependant sa révolution autour du Soleil l'amène à avoir une trajectoire qui fait dans le même temps un tour autour de Vénus, selon une trajectoire en U (d'où le nom de quasi-satellite).

Vénus possède un autre quasi-satellite : 2001 CK32.

Les recherches afin de trouver un satellite naturel de Vénus sont toujours en cours.

Transit

On appelle « transit de Vénus » le passage de la planète Vénus entre la Terre et le Soleil, où l'ombre de Vénus apparait devant le disque solaire. En raison de l'inclinaison de l'orbite de Vénus par rapport à celle de la Terre, ce phénomène est extrêmement rare à l'échelle de temps humaine. Il se produit deux fois à 8 ans d'intervalle, ces doubles passages étant séparés les uns des autres de plus d'un siècle (105,5 ou 121,5 ans). Historiquement, l'observation du transit de Vénus était la méthode la plus commode pour déterminer la valeur de la distance Terre-Soleil (l'unité astronomique). Le XVIIIe siècle notamment a ainsi vu de grandes expéditions de la part des astronomes européens pour mesurer les deux transits de 1761 et 1769, auxquels le nom de l'astronome français Guillaume Le Gentil est resté attaché en raison de la malchance qui l'empêcha d'effectuer les observations auxquelles il avait consacré des années de préparation.

Au cours du transit de Vénus, il apparaît un effet d'optique appelé « phénomène de la goutte noire ». Lors du deuxième contact et juste avant le troisième contact, une petite larme noire semble connecter le disque de la planète avec la frontière du limbe solaire, rendant impossible de dater précisément lesdits contacts.

Le dernier transit de Vénus a eu lieu le 8 juin 2004. Les prochains transits auront lieu le 6 juin 2012 et le 11 décembre 2117.