Apis (genre) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Vie sociale : la Colonie

Organisation

Le système d'organisation

L’observation de nombreux faits et phénomènes liés à la vie des abeilles montre que leur organisation obéit à des principes d’économie sans faille, et qui seraient sûrement jugés parfaitement totalitaires s’ils étaient appliqués à des sociétés humaines !

Quelques exemples:

- les ouvrières sont entièrement dévouées à la communauté et meurent toutes à la tâche; des cas de parasitisme peuvent les faire s'entretuer au sein d'une colonie, et lorsqu'elles sont malades, les abeilles quittent le nid pour mourir plus loin.

- les mâles également, dont le rôle est strictement limité à celui de reproducteurs, effectifs ou potentiels;

- lorsque la reine est trop vieille pour une ponte correcte, ponte limitée, ou absence de fécondation qui amène l'éclosion exclusive d'individus mâles, les abeilles la tuent pour en élever une autre, afin de permettre à la colonie de survivre;

- les gardiennes de la ruche n’hésitent pas à se sacrifier en attaquant des ennemis mieux armés qu’elles; elles meurent généralement quand elles piquent, car elles ne peuvent survivre à la perte de leur dard ;

- une jeune reine à peine sortie de son alvéole tue immédiatement ses sœurs plus jeunes, la ruche ne pouvant pas se permettre, pour sa survie, de nourrir plus d'une reine à la fois;

- lorsqu’une jeune reine va éclore, c’est la vieille reine qui, avec l'aide des ouvrières qui l’accompagnent, prend tous les risques en quittant la ruche, l’essaimage se produisant, sans aucune garantie de relogement vital (quittant la ruche avec chacune une réserve de survie de 3 jours de miel, l'essaim n'a pas beaucoup de temps pour agir surtout si le temps se gâte);

- le cycle de vie d'une abeille est différent en été (une quarantaine de jours) et en hiver (environ 4 mois)

- en hiver, même par temps très froid, les abeilles font un petit vol hygiénique hors de la ruche

- les abeilles se guident et se reconnaissent aux phéromones de leur reine

- déplacée par l'homme à plus de 5 km de sa ruche, une abeille ne la retrouvera pas

- tout individu improductif est éliminé sans délai: mêmes les larves sont éjectées de la ruche si, après un épisode de printemps précoce qui a encouragé les vieilles ouvrières, ayant survécu au long hiver, à démarrer l’élevage de printemps, survient un retour du froid qui condamne à terme la viabilité des larves ainsi mises en route;

- quand la saison est trop avancée pour que ne soient pas compromises les chances de survie d’une colonie qui, venant à perdre sa reine, devrait pour la remplacer élever sans délai une nouvelle reine (qui doit être élevée pendant seize jours puis fécondée avant de pouvoir redémarrer au plus vite la ponte et l’élevage de nouvelles générations d’ouvrières destinées à la protéger pendant le prochain hiver), les ouvrières cessent de nourrir les mâles dont l’utilité en tant que reproducteurs disparaît;

- la forme hexagonale de la section des alvéoles est optimale quant à la quantité de cire nécessaire pour en ériger les parois;

- dès les années 1712, il a été établi, par l’astronome Maraldi, neveu de Jean-Dominique Cassini, que le fond des alvéoles, qui n’est pas plat mais composé de trois losanges égaux juxtaposés, présente des losanges dont les angles ne font pas respectivement 120° et 60°, mais 109° 28' et 70° 32', les alvéoles situés sur l’une des faces des rayons n’étant pas placés en face de ceux de la face opposée mais de façon décalée (l’axe d’un alvéole d’une face est toujours situé dans le prolongement de l’intersection de la paroi commune à trois alvéoles contigus de l’autre face). Or on peut démontrer que cette propriété correspond pour les alvéoles à un volume maximum pour une surface donnée: la quantité de cire utilisée est donc parfaitement minimisée {le cosinus de l’angle optimal vaut 1/3 et correspond bien à 70° 32' !}.

La reine

Dans une cavité naturelle ou dans une ruche, toute la vie de la colonie s'articule autour de la reine. Une colonie sans reine est condamnée à disparaître (elle peut élever une jeune larve particulièrement afin d'en faire une nouvelle reine); cependant, une reine seule ne peut rien, car elle est incapable d'assurer l'élevage des larves. Par sa présence, la reine empêche le comportement de construction d'alvéoles royales et bloque le fonctionnement ovarien des ouvrières. Dans le cas de la mort de la reine, les ovaires de certaines ouvrières (appelées ouvrières pondeuses), dont les phéromones de la reine empêchaient jusque-là le développement, par «castration chimique», vont commencer à produire des œufs; mais, comme ce sont des femelles non fécondées, leurs œufs ne donneront que des mâles (c'est un cas particulier de parthénogenèse). On aura donc une ruche «bourdonneuse» qui finira par mourir en l'absence de nouvelle reine. La nouvelle reine pourra voir le jour, lorsque les ouvrières érigeront des cellules royales.

Les ouvrières

Les abeilles produisent du miel grâce au nectar qu'elles récoltent sur les fleurs ou au miellat secrété par les pucerons sur les arbres. Pour cela, elles le portent dans leurs jabots en attendant d'atteindre la ruche. Elles récoltent également du pollen, de la propolis et de l'eau.

Au sein d'une colonie, il y a répartition du travail, et les différentes activités sont effectuées par des ouvrières d'âges différents. Au cours de sa vie, une ouvrière change de tâche.

En été, la vie d'une ouvrière est brève, de cinq à six semaines, et elle occupe les postes suivants au cours de sa vie:

- nettoyeuse: vingt-quatre heures après sa «naissance», par mue imaginale, elle nettoie les alvéoles libérées après les éclosions.

- nourrice: à partir du quatrième jour, elle nourrit les larves âgées; au sixième jour, elle nourrit les larves jeunes avec la gelée royale qu'elle est capable de régurgiter.

- travailleuse d'intérieur: du dixième au dix-huitième jour, l'ouvrière s'occupe indifféremment:

- de la mise en réserve des récoltes, pollen et nectar, elle est magasinière,

- de la ventilation de la colonie, elle est ventileuse et contribue à l'évaporation de l'eau contenue dans le nectar qui se transforme en miel;

- de la fermeture des alvéoles par un opercule,

- de l'entretien: nettoyage, rejet à l'extérieur des corps étrangers, des individus morts ou mal formés, calfeutrage des fentes avec de la résine récoltée sur certains bourgeons: la propolis. Pendant cette période, les jeunes ouvrières apprennent à s'orienter à l'extérieur et à retrouver leur colonie.

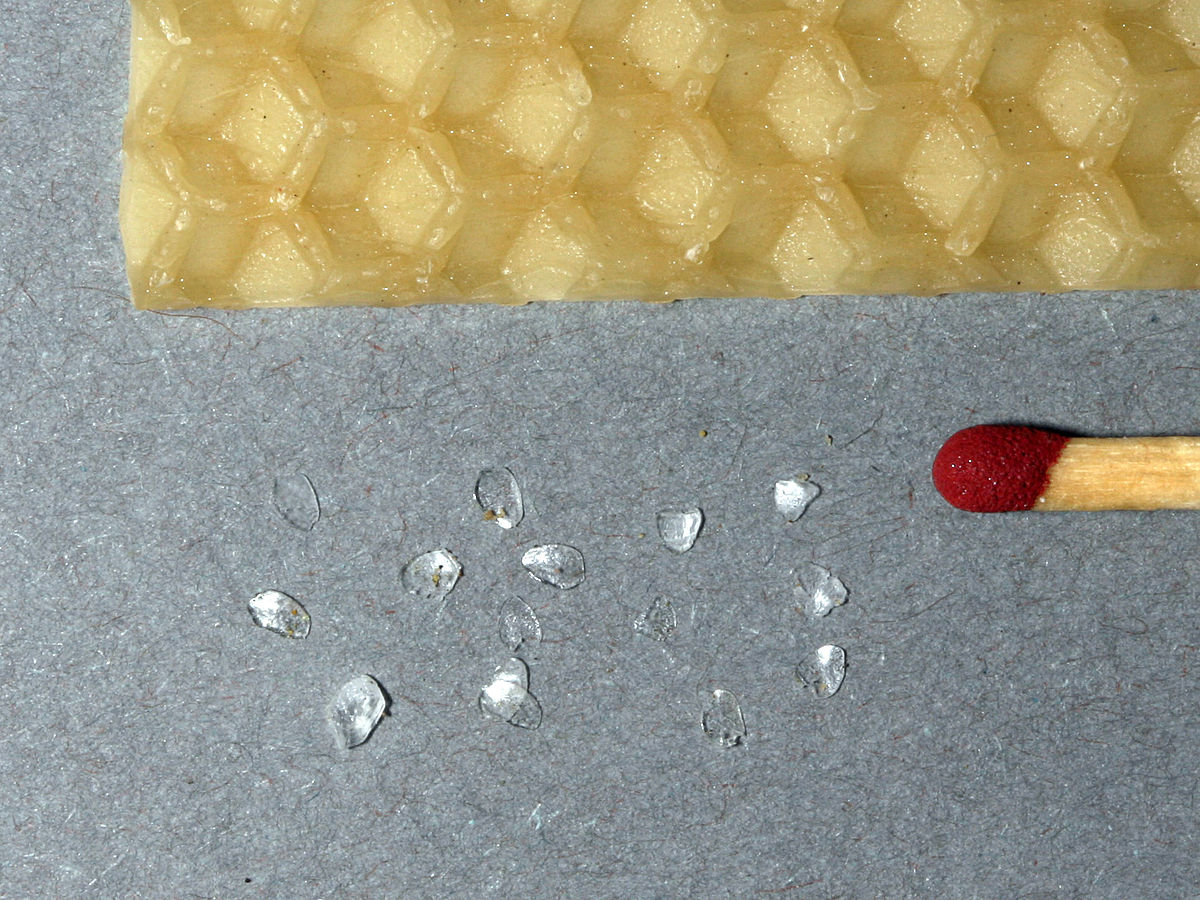

- cirière : les glandes situées sous l'abdomen peuvent sécréter de la cire à partir du vingt et unième jour. La cire apparaît sous forme de petites plaques entre les quatre derniers segments de l'abdomen. Les ouvrières cirières la malaxent à l'aide de leurs mandibules et travaillent alors en groupe à l'édification des nouvelles alvéoles.

- gardienne et rappeleuse: c'est aussi vers le dix-huitième jour que l'ouvrière devient capable de défendre l'entrée de la colonie, ou d'assurer l'expulsion des mâles devenus inutiles. C'est à ce moment qu'elle peut, en relevant son abdomen et en battant des ailes, émettre des odeurs, grâce aux glandes de Nassanov, qui assurent l'orientation des plus jeunes ouvrières; elle assure alors la fonction de rappeleuse. Ce sont également des ouvrières âgées de trois semaines qui soignent et nourrissent la reine.

- butineuse: à partir du vingtième jour, et jusqu'à sa mort, l'ouvrière participe à la récolte du nectar et du pollen. Elle butine les fleurs, en suce le nectar, qu'elle transporte dans son jabot avant de le régurgiter. Dans le jabot, le nectar subit un début de digestion qui contribue à le transformer en miel.

- Il faut le butinage d'environ 5 500 000 fleurs pour obtenir un kilogramme de miel. Suivant les besoins, elle récolte aussi du pollen. Avec ses mandibules, elle broie alors les anthères des étamines puis, grâce à l'adaptation de ses pattes postérieures, avec des brosses, elle rassemble les grains de pollen en une grosse pelote qu'elle place dans un organe appelé corbeille, et où de longs poils la maintiennent. À son retour, la butineuse dépose elle-même sa récolte, ou la confie à une magasinière.

- C'est aussi à son retour qu'elle indique à ses compagnes, par des danses, la distance et la direction de sa zone de récolte. D'autre part, l'odeur dont l'abeille est imprégnée renseigne les autres sur l'espèce des fleurs butinées.

- Une observation attentive d'une colonie montre cependant, qu'en temps normal, un grand nombre d'abeilles ne font rien de spécial, constituant une main d'œuvre de réserve, procurant à la colonie une meilleure faculté d'adaptation.

Reproduction sociale : l'essaimage

Les colonies les plus prospères se reproduisent par essaimage. Au début du printemps, quelques cellules à reine sont édifiées, d'une forme différente de celle des cellules d'ouvrières. Peu de temps avant la naissance des reines, l’ancienne reine quitte la ruche avec la moitié des effectifs de toutes les catégories d’ouvrières pour former un essaim: au moment du départ, toutes les ouvrières se sont gavées le jabot de provisions et, trop obèses, elles ne peuvent pas piquer : un essaim est donc inoffensif, et le reste en principe tout le temps de son voyage. Avec le premier essaim partira la reine fécondée. L'essaim cherchera à trouver un autre abri pour établir sa ruche ou, plus rarement en créera une ex nihilo sur les branche d'un arbre, sur une falaise…

Dans la ruche, la première reine qui naît tue immédiatement toutes ses rivales, qui sont encore dans leurs cellules, sauf dans les colonies très importantes, où les abeilles doivent préserver les jeunes reines afin d'essaimer encore deux fois. Il ne peut en effet y avoir qu’une reine par colonie. Une semaine plus tard, elle effectue son premier vol nuptial.

Une colonie peut produire, entre le début du printemps et le début de l’été, jusqu’à trois essaims, ils sont dits respectivement primaire, secondaire et tertiaire.

Régulation et communication dans la colonie

La communication revêt une importance particulière chez les insectes sociaux, elle est un facteur de cohésion et de coordination des actions du groupe. Les abeilles communiquent par contacts antennaires, par voie chimique via des phéromones émises par la reine et par des danses qui permettent aux ouvrières de se renseigner entre elles sur les sources de nourriture.

La communication entre la reine et les ouvrières

Il s'agit d'une communication chimique qui assure la cohésion de la structure familiale de la colonie. La reine émet des phéromones royales qui sont transmises à toutes les ouvrières par l'intermédiaire de contacts de leurs antennes, et par les échanges de nourriture. Celles-ci régulent le comportement des ouvrières et bloquent leur fonction ovarienne.

Au moment de l'essaimage, la reine ne produit pas suffisamment de phéromones par rapport au nombre d'ouvrières. Certaines se mettent à construire quelques alvéoles royaux, plus grands, et vont nourrir la larve uniquement de gelée royale, ce qui provoque le développement d'une ou plusieurs jeunes reines. La première éclose tue les autres larves de reine en développement. Si deux reines éclosent en même temps, elles se combattent à mort. La survivante entreprend quelques jours plus tard son vol nuptial, et se fait féconder par les faux bourdons. C'est en général la vieille reine qui quitte la colonie, avec une partie des ouvrières, pour former un essaim.

Les phéromones de Nassanov

La glande de Nassanov produit une phéromone aux fonctions multiples. Elle sert à marquer l’entrée de la ruche, ou un lieu intéressant comme une source de nectar, une source d’eau, ou un lieu d’arrêt provisoire lors de l’essaimage. Pour diffuser la phéromone, les abeilles exposent leur abdomen et ventilent en battant des ailes. L’odeur de la phéromone guide les autres ouvrières.

Les phéromones royales

La reine émet un nombre important de phéromones ayant un rôle capital dans la vie de la colonie. Elles ont plusieurs origines: on distingue celles produites par les glandes mandibulaires, les glandes abdominales, et celles émises par l’extrémité des pattes. La phéromone mandibulaire est constituée de cinq composés qui ne sont actifs qu’ensemble.

La phéromone mandibulaire est répartie sur tout le corps de la reine par contact avec les ouvrières. Elle est rapidement dispersée dans la ruche par échange de nourriture, contact entre individus et par sa volatilité. Le rôle principal de la phéromone mandibulaire est d’inhiber l’élevage royal: lorsque la reine vieillit, et que sa production de phéromone mandibulaire diminue, ou lorsqu’elle meurt, les ouvrières construisent des cellules royales en vue de son remplacement.

Les échanges d'information entre ouvrières

Les contacts d'antennes et des déplacements appelés «danses» jouent un grand rôle dans la communication entre ouvrières au sein d'une colonie, et leur permettent d'exploiter au mieux les ressources en nourriture de leur environnement. La découverte de nourriture est d'abord le fait de quelques butineuses. Une butineuse qui a trouvé une source de nourriture intéressante est capable, à son retour, d'informer les autres abeilles sur la nature et la localisation de sa découverte. Cette transmission d'informations élaborées sur le milieu est l'une des caractéristiques remarquables de la vie sociale des abeilles à miel.

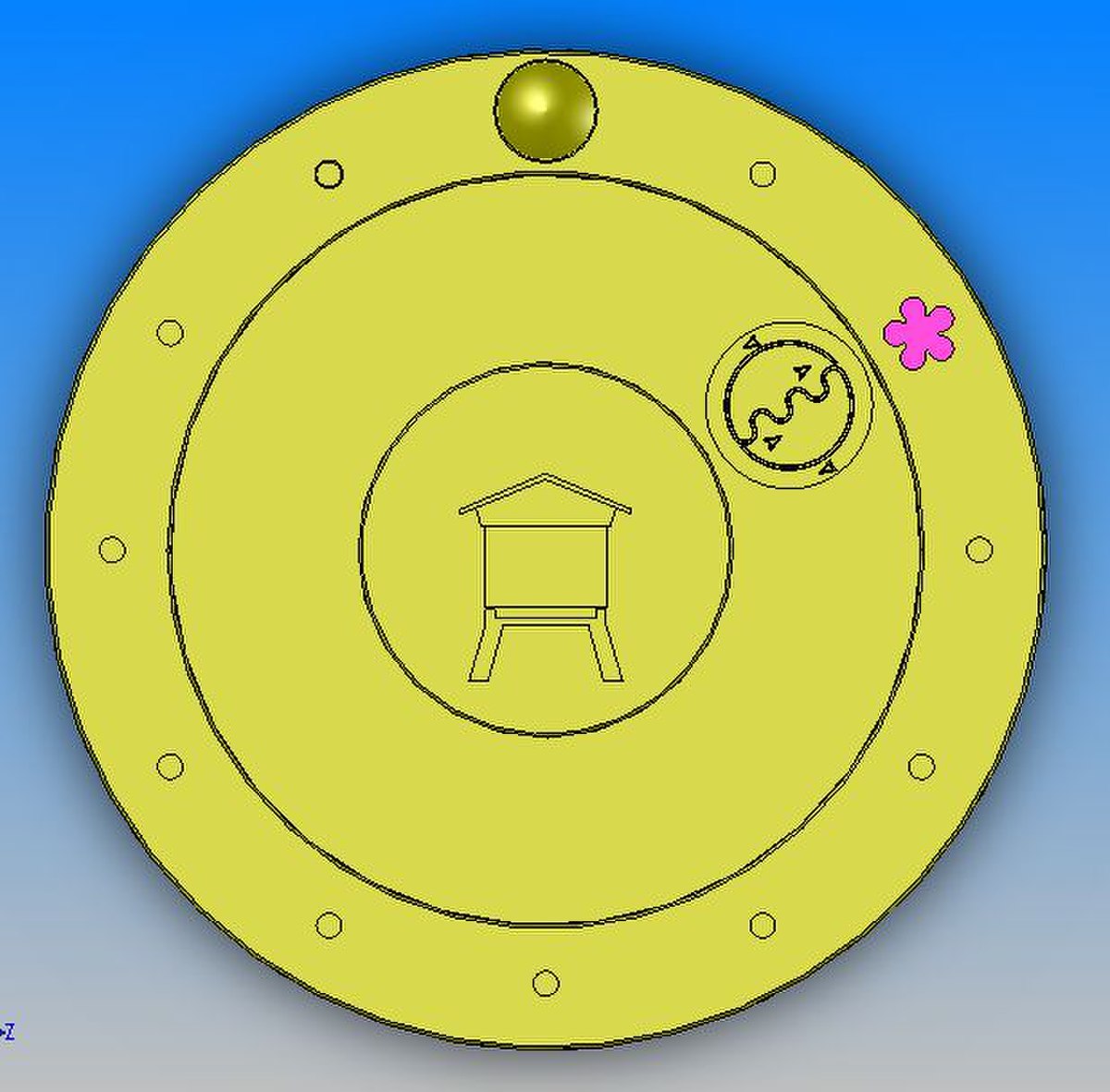

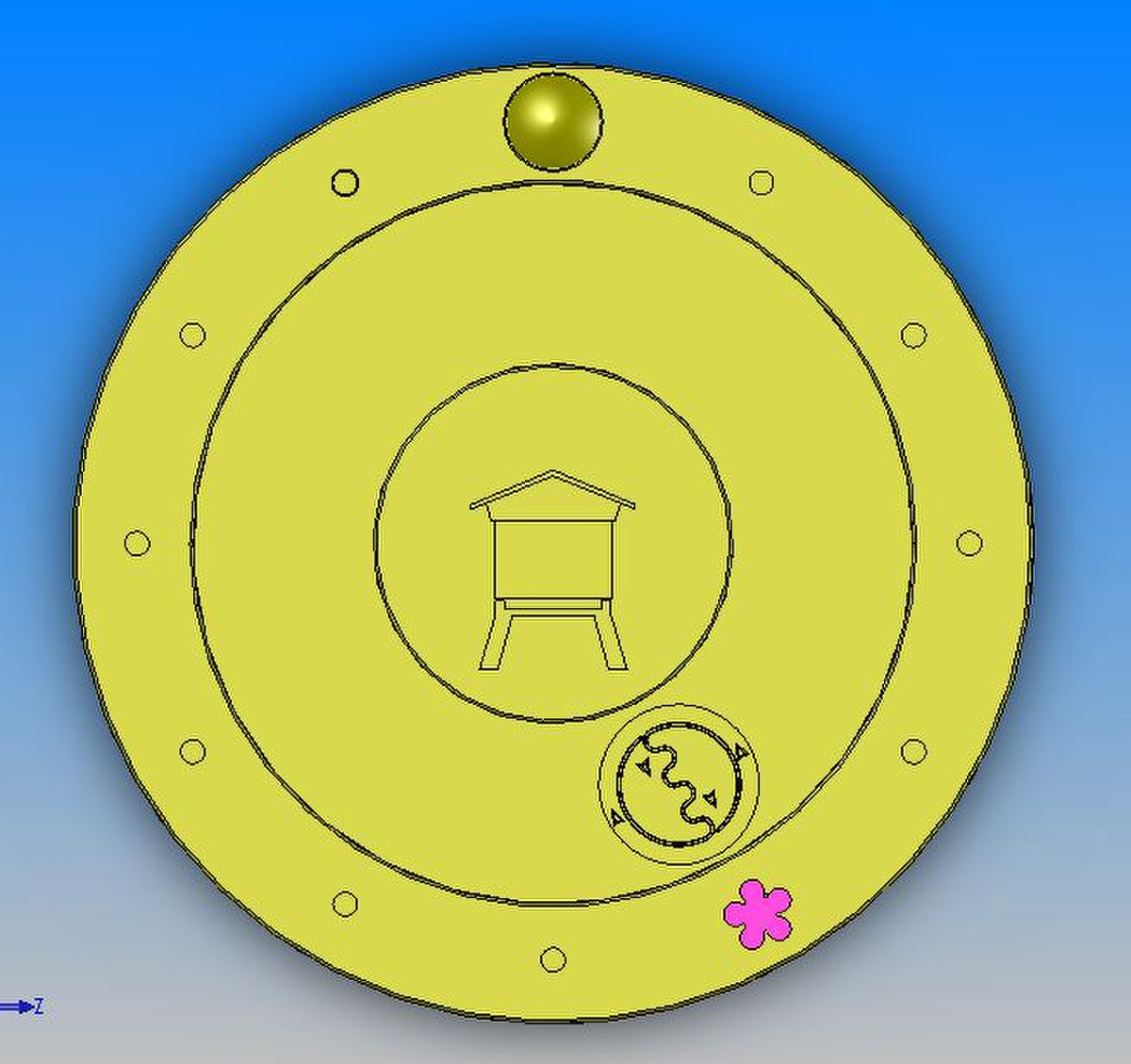

Exemple: «La danse en huit»

Les contacts antennaires

C'est au cours des échanges de nourriture qu'interviennent principalement les contacts antennaires. Le nectar collecté par une butineuse est placé dans son jabot social. Une fois rentrée à la colonie, une butineuse est capable de régurgiter son nectar et de le transmettre à une autre abeille, c'est la trophallaxie; ces échanges sont très fréquents. L'abeille solliciteuse déplace l'une de ses antennes entre les mandibules de la donneuse, puis étend sa langue. La donneuse répond à la sollicitation par des mouvements d'antennes bien précis et régurgite des gouttes de nectar. Par d'autres mouvements d'antennes, elle indique la fin de l'échange.

La danse des abeilles

C'est à l'éthologue autrichien Karl von Frisch (1886 - 1982), dans son ouvrage Vie et mœurs des abeilles, que l'on doit la description et la compréhension des «danses» des abeilles. Ces découvertes de Karl von Frisch ont pu être confirmées en 1986, à l'aide d'un robot miniature capable d'exécuter cette danse des abeilles. Grâce à ces mécanismes de communication, les colonies peuvent s'adapter et localiser efficacement les sources de nourriture disponibles. L'intensité plus ou moins grande des danses renseigne sur les plantes qui cessent d'être productives et sur celles qui le deviennent.

Aux autres ouvrières restées dans la colonie, l'abeille découvreuse indique, par danses, la direction des fleurs particulièrement intéressantes à butiner. Selon la proximité de la source de nourriture, elle effectue deux types de rondes différents.

Elle émet également avec ses ailes un son particulier et transmet l'odeur du nectar dont elle veut communiquer la position. Les réceptrices restent en contact avec la danseuse. Ces danses exécutées sur les rayons d'alvéoles sont d'autant plus vives, et de longue durée, que le nectar est abondant et riche en sucre. Alertées, les abeilles jusque-là inactives s'envolent à la recherche de cette nourriture.

Lorsque l'exploratrice effectue une danse en rond, elle indique que la source de nectar est proche, dans un rayon d'environ quarante mètres. La découvreuse décrit un cercle, en tournant sur elle-même à un rythme très rapide, de huit à dix tours en quinze secondes, puis fait un demi-cercle en sens inverse. Les autres abeilles, qui suivent la danseuse en la palpant avec leurs antennes, détectent le parfum de la source de nectar dont son corps est imprégné, et quittent alors la colonie, à la recherche de la source de nourriture, guidées par l'odeur des fleurs à exploiter.

Une danse frétillante indique une ressource en nourriture située à une plus grande distance. Dans ce cas, la butineuse s’oriente par rapport à la direction du soleil: en plus de ses deux yeux composés, elle dispose, sur le haut de la tête, de trois ocelles, des yeux simples qui, sensibles à la lumière polarisée, permettent de repérer le soleil au travers des nuages.

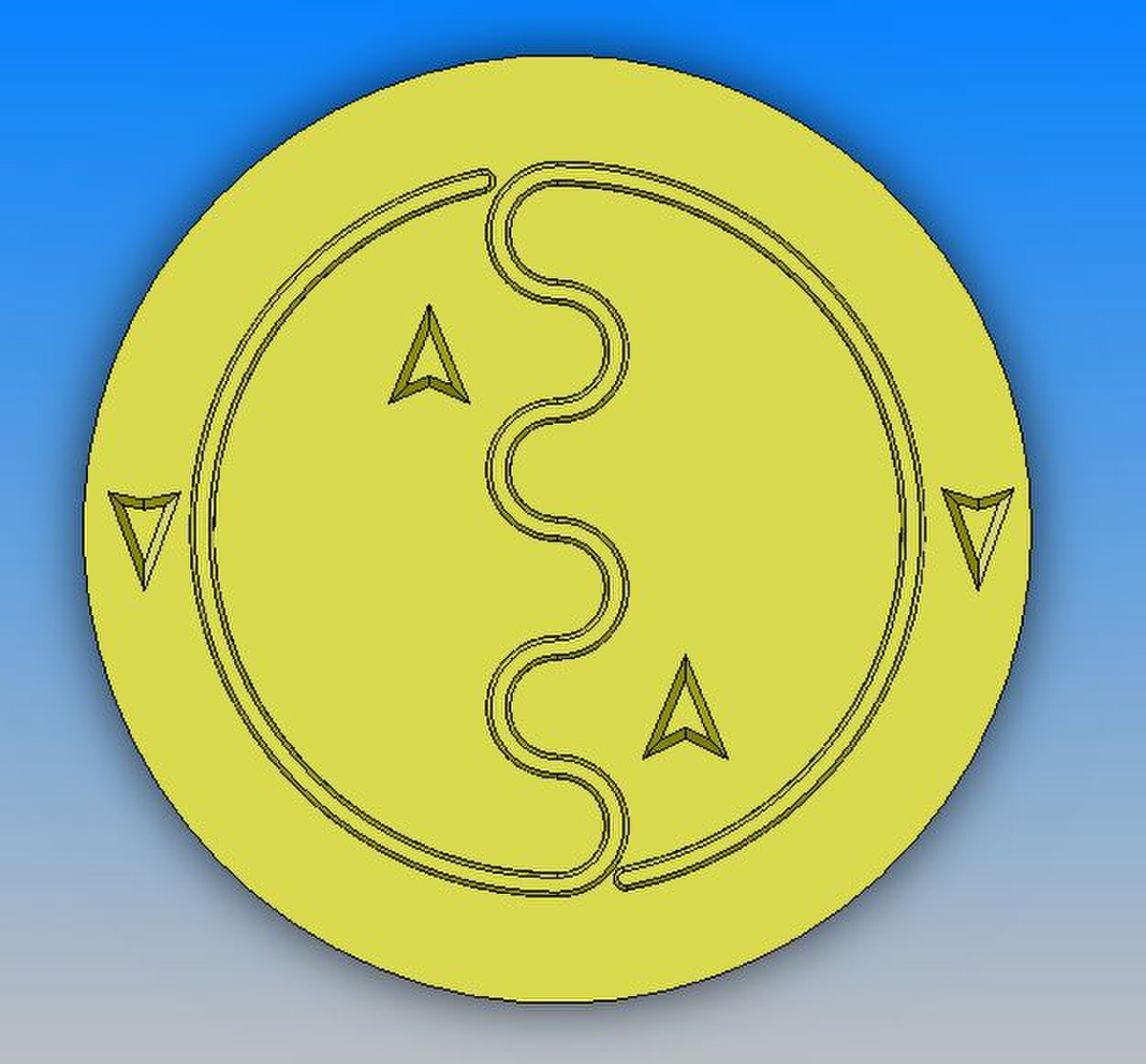

L'abeille découvreuse décrit une courte ligne droite, puis un demi-cercle, pour revenir à son point de départ, elle parcourt à nouveau le diamètre, effectue un nouveau demi-cercle, de l'autre côté, et recommence. Pendant les trajets en ligne droite, le corps de la danseuse est porté en avant, les pattes fermement en contact avec le support, et elle frétille rapidement, à la manière d'un pendule. En suivant la danseuse, les autres abeilles reconnaissent l'odeur de l'espèce de fleur à explorer, et obtiennent aussi des informations sur la direction de la ressource et sa distance par rapport à la colonie. La danse frétillante est d'autant plus rapide que la source de nourriture est proche, et l'angle formé entre la verticale et l'axe de la danse rectiligne est le même que celui formé entre la direction du soleil et celle de la nourriture. Au fur et à mesure de la course du soleil, la danseuse modifie l'angle de sa danse.

Sur les rayons, disposés verticalement, la butineuse se comporte comme précédemment, mais entreprend une danse différente: elle commence par décrire un demi-cercle, puis elle revient vers son point de départ, en suivant une ligne droite, le diamètre; de retour à son point de départ, elle parcourt l'autre demi-cercle, dans l’autre sens, puis parcourt à nouveau en ligne droite le diamètre précédent, avec le même sens de parcours. Ce cycle dont la forme rappelle celle d'un huit est parcouru de nombreuses fois. Lorsqu’elle parcourt le diamètre, l'abeille frétille en agitant l'abdomen latéralement.

| Indication d’une source de nectar située à 60° à droite par rapport à la direction du soleil |

La direction du diamètre indique celle de la source de la miellée. Imaginons un cadran avec la ruche au centre, et le soleil placé au-dessus à la verticale. Sur ce cadran, l’abeille se dirige du centre vers la source de nourriture. Si la source de nourriture est dans la direction du soleil, l’abeille va se diriger verticalement de bas en haut sur la ligne droite. Si la source se trouve à 30° à droite par rapport à la direction du soleil, la ligne droite qu’elle décrira sera inclinée de 30° à droite par rapport à la verticale, elle la parcourra de bas en haut. Si la miellée est à l’opposé du soleil, son trajet se fera alors de haut en bas.

Quant à la distance de la source de nectar, elle est indiquée par le nombre des mouvements latéraux de l'abdomen, lors d'une phase vibrante, ou par la durée de celle-ci (mesure équivalente): ainsi plus le nombre de mouvements est important, plus la source de nourriture est éloignée.

La mémoire des abeilles

L'utilisation de fleurs artificielles, délivrant une solution sucrée et odoriférante, a permis de mettre en évidence la mémoire olfactive des abeilles. L'odeur mémorisée permet à la butineuse de s'orienter sélectivement vers les fleurs sur lesquelles elle a précédemment trouvé de la nourriture. Au cours de la journée, les abeilles et les bourdons apprennent à mieux exploiter les fleurs qu'ils butinent. En revanche, leur mémoire décroît pendant la nuit. Cette amnésie présente un avantage: les fleurs ayant une vie courte, le souvenir trop persistant de ce qui n'est plus, pourrait inhiber, chez les ouvrières, la recherche de nouvelles fleurs.