Faibles doses d'irradiation - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Débat sur l'effet des faibles doses

Argumentation contre l'hypothèse « linéaire sans seuil »

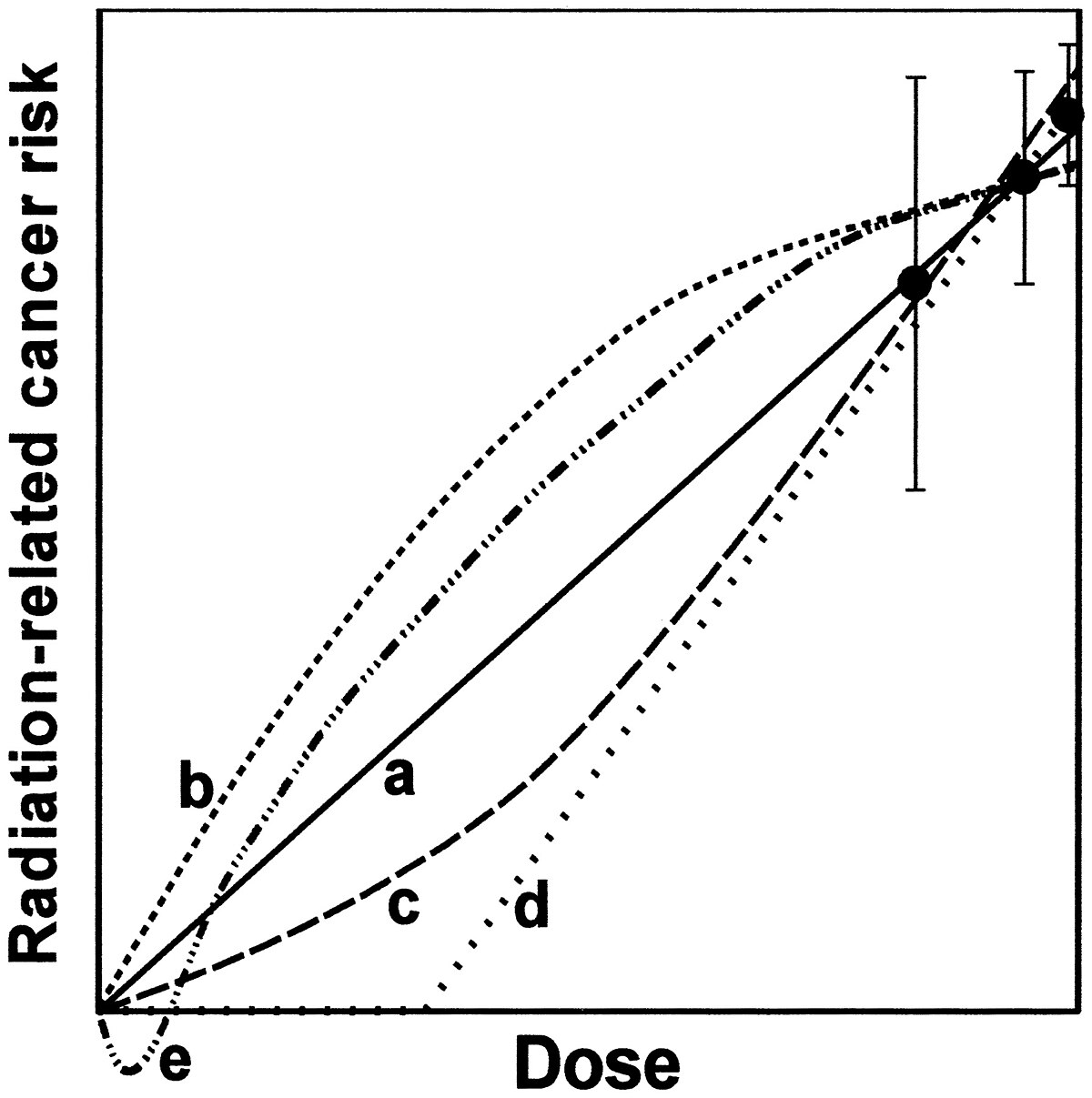

(a) Extrapolation linéaire.

(b) Supralinéaire en n (pente diminuant avec la dose).

(c) Courbe en J (pente augmentant avec la dose).

(d) Linéaire à effet de seuil.

(e) Hormèse, effet inverse des faibles doses.

L'utilisation systématique de ce modèle « linéaire sans seuil » est contestée (depuis la fin des années 1990) par d'autres institutions, comme l'Agence internationale de l'énergie atomique ou l'Académie nationale de médecine, qui considèrent que les travaux en radiobiologie et en carcinogenèse démontrent que la relation ne peut être linéaire, et que la possibilité d'un seuil, voire d'un effet d'hormèse, doit être retenue. La relation « linéaire sans seuil » peut constituer un outil pragmatique utile pour fixer les règles de la radioprotection pour des doses supérieures à une dizaine de mSv ; mais, n’étant pas fondée sur des concepts biologiques correspondant à nos connaissances actuelles, elle ne peut pas être utilisée sans précaution pour estimer par extrapolation l’effet des faibles et surtout des très faibles doses (< 10 mSv).

Ce modèle se fonde en effet sur deux hypothèses implicites, qui sont :

- la constance de la probabilité de mutation (par unité de dose) quels que soient la dose et le débit de dose ;

- l'indépendance des cellules dans le tissus, qui permet au processus de cancérogenèse, après avoir été initié dans une cellule, d'évoluer indépendamment des lésions éventuellement présentes dans les cellules environnantes.

Cependant, un organisme vivant diffère d'un dosimètre ou d'une pellicule photographique sur deux points importants : d'une part, la relation dose-effet n'est pas nécessairement linéaire, mais peut comporter des seuils en deçà desquels la nature ou l'efficacité des mécanismes de défense peut changer radicalement ; mais surtout, d'autre part, les cellules individuelles et les organismes pluricellulaires sont des systèmes complexes régulés, capables de se réparer et de se maintenir sur leur point de fonctionnement malgré des perturbations internes ou externes.

De fait, on savait que l’efficacité de la réparation de l'ADN est plus grande à faible débit de dose, mais les travaux récents en montrant l’ampleur de ces différences ont enlevé tout fondement scientifique aux extrapolations des fortes doses vers les faibles doses. L’ensemble de ces données expérimentales montre une variation de l’efficacité des systèmes de réparation en fonction de la dose ou du débit de dose qui peut être causée par divers mécanismes (activation des systèmes de réparation, arrêt temporaire du cycle, augmentation de l’efficacité de la réparation quand le nombre de lésion est petit, etc.)

La remise en cause de la validité des hypothèses sur lesquelles se fonde l'approche « linéaire sans seuil » ne signifie pas qu'il n'y a pas d’effet cancérogène pour des faibles doses, et de fait, les données ne permettent pas d’exclure un effet cancérogène. Cependant, cet effet peut être beaucoup plus faible par unité de dose que ce que prédit la théorie « linéaire sans seuil ». Il pourrait par exemple exister une relation dose-effet sans seuil mais non linéaire avec une baisse considérable de l’efficacité pour des doses inférieures à une dizaine de mSv, et un effet trivial pour des doses de l’ordre d’un mSv ou inférieures. La superposition d'effets à seuil peut même conduire à des effets d'hormèse, où pour certaines valeurs de l'irradiation, un accroissement de la dose pourrait conduire à une diminution de l'effet.

Études statistiques

L'hypothèse « linéaire sans seuil » a été mise à l'épreuve par le Pr Cohen, qui a comparé le taux de cancer du poumon et l'exposition au radon pour 1601 comtés couvrant pratiquement 90% de la population des Etats-Unis. Après correction des variations dues au tabagisme, l'étude montre nettement que le risque relatif de cancer du poumon diminue quand le taux de radon augmente. Ce résultat est en complète contradiction avec le modèle linéaire sans seuil proposé par le BEIR IV de 1988, l'écart atteignant 20 écarts types. L'étude du Pr Cohen examine l'effet possible de 54 facteurs socioéconomiques et 7 variables géographiques ou climatiques, sans identifier de variable explicative. L'explication naturelle du résultat statistique est que la stimulation d'un mécanisme biologique par le radon fait plus que compenser la production de cancer annoncée par la théorie, et que le radon agit en pratique comme un agent réduisant le risque de cancer dans cette zone de faible dose et de faible débit de dose. Des observations similaires ont pu être faites en France ou dans d'autres pays.

La région de Yangjiang, en Chine, présente un taux de radioactivité plus élevé que la moyenne, à cause de sables contenant de la monazite (un minerai de thorium). Une population de près de 80.000 personnes vit dans un environnement où le débit de dose est de l'ordre de 6.4 mSv/an, soit 4 mSv/an au-dessus de la moyenne mondiale, et a fait l'objet d'études répétées. L'étude statistique de l'excès relatif de cancer sur cette population ne montre pas d'effet statistiquement significatif (le taux de cancer tend même à être plus faible que la moyenne). Cependant, le caractère « non statistiquement significatif » ne porte que sur la réduction de risque observée. Si l'hypothèse « linéaire sans seuil » avait été valide à raison de 5% de cancer par sievert, le risque supplémentaire sur l'ensemble de la population aurait été de 80 000 x 0,004 x 5% = 16 cancers par an d'exposition soit 640 cancers attendus après quarante années d'exposition. Un habitant de cette région aurait été exposé au bout de 50 ans à une dose supplémentaire de 0,2 Sv, conduisant à un risque de cancer de 1%, ou à un sur-risque relatif de 1,20. Ces chiffres sont à comparer aux 710 décès par cancer effectivement observés, chiffre légèrement inférieur à ce qui aurait été attendu sur une population non sur-exposée : le risque relatif réel trouvé pour les cancers a été de 0,99 (intervalle de confiance entre 0,87 et 1,14). Bien que des risques relatifs de l'ordre de 20% soient difficiles à mettre en évidence, l'hypothèse « linéaire sans seuil » est nettement au-dehors de l'intervalle de confiance pour cette étude.

Les quelques 600 000 « liquidateurs » qui étaient intervenus sur le site de la catastrophe de Tchernobyl reçurent en moyenne une dose de l'ordre de 100 mili-sievert (de 10 à 500 mSv) ; et le taux de mortalité de ce groupe semble avoir augmenté de quelque 5%, conduisant à une estimation de quatre mille morts supplémentaires. Cependant, si la mortalité a été anormalement élevée, le risque de cancer à proprement parler semble avoir diminué dans ce groupe. Une étude récente sur 8600 de ces liquidateurs qui avaient reçu une moyenne de 50 mSv, montre une sous-incidence significative de 12% de l’ensemble des cancers par rapport la population générale russe (au lieu d'un excès d'une vingtaine de cancers prédits par la théorie linéaire sans seuil). Cette étude n’a pas permis de mettre en évidence de relation dose-effet significative ; de même l’analyse de l’incidence des leucémies chez ces liquidateurs n’avait pas montré de relation dose effet significative.

À Taïwan, dans les années 1980, des constructions neuves furent édifiées avec de l'acier de recyclage fortement contaminé au cobalt 60 (de demi-vie 5.3 an), exposant un total de dix mille personnes à des doses moyennes de 0,4 sievert (avec un débit de dose de l'ordre de 15 mSv/an pour les plus exposées). Sur cette population, on se serait donc attendu à observer en moyenne 232 cancers mortels survenant naturellement (écart-type de 15), plus 70 morts supplémentaires prédites par le modèle « linéaire sans seuil ». En réalité, on n'observa que sept cancers au total (quinze écart-types sous la prédiction), la conclusion des auteurs étant que l'exposition chronique à des faibles radiations semble être un moyen efficace d'améliorer les défenses naturelles contre le cancer. Cependant, cet accident n'a pas fait l'objet d'une étude statistique détaillée.

Critique des études écologiques

Ces études statistiques sont ce que l'on appelle des études « écologiques », qui comparent des populations a priori de mêmes caractéristiques mais vivant dans des milieux différents. Elles s'opposent aux études épidémiologiques de cohortes (où une population particulière est identifiée a priori et suivie dans le temps), qui sont beaucoup plus précises, mais beaucoup plus coûteuses. Il est bien connu en épidémiologie que des études de type écologique ne peuvent pas servir de base à des relations dose-effet, parce qu'elles ne permettent pas d'accéder aux doses individuellement reçues, et que l'effet réel d'une dose moyenne n'est généralement pas le même que l'effet moyen d'une dose réelle : des phénomènes de non-linéarité et/ou de couplage entre facteurs peuvent conduire à des effets très différents de l'effet réel, pouvant aller jusqu'à l'inverser.

C'est sur ces bases que les tenants de l'hypothèse « linéaire sans seuil » rejettent les études écologiques, arguant que par nature ces études n'autorisent pas de conclusion fiable.

Cependant, le Pr Cohen souligne que l'argument, dans ce cas, est incorrect. L'hypothèse « linéaire sans seuil » revient précisément à dire que le risque de cancer est directement proportionnel à la dose reçue. On peut facilement montrer mathématiquement que dans cette hypothèse particulière, la dose moyenne détermine directement le risque moyen, parce que -par hypothèse- un effet non-linéaire a été exclu dans ce cas. Par conséquent, si l'hypothèse « linéaire sans seuil » est correcte, une étude écologique doit trouver le résultat annoncé ; et comme le résultat annoncé n'est pas trouvé, c'est bien que l'hypothèse « linéaire sans seuil » est incorrecte. On ne peut pas pour autant dire quel est l'effet réel (puisqu'une étude écologique ne le permet pas), mais on peut affirmer que l'hypothèse « linéaire sans seuil » est invalide pour les faibles doses d'irradiation.

Peut-on pour autant affirmer à partir de telles études qu'il existe un effet d'hormèse? En théorie, à partir d'une étude écologique, non ; parce que même quand l'effet de certains facteurs explicatifs potentiels a été écarté (ici, le tabac et le niveau de vie), la nature même de l'étude ne permet pas de garantir que tous les facteur explicatif potentiels ont été correctement pris en compte. Cependant, comme le souligne le Pr. Cohen, même si son existence reste logiquement possible, le portrait robot d'un facteur explicatif bénéfique agissant par accident à l'inverse de la concentration en radon serait très contraignant :

- Il doit être très corrélé avec le cancer du poumon, à un niveau comparable à celui du tabagisme, mais n'a pas encore été identifié.

- Il doit être fortement et négativement corrélé avec le niveau ambiant de radon.

- Il ne doit être corrélé avec aucune des 54 variables socio-économiques examinées par l'étude.

- Il doit rester valide dans de nombreuses régions géographiques, indépendamment de l'altitude ou du climat.

Pour le Pr. Cohen, « l'existence d'un tel facteur explicatif hypothétique est irréaliste. »

Hypothèse d'un effet d'Hormèse

Globalement, la méta-analyse qui a été faite des résultats de l’expérimentation animale montre dans 40 % de ces études une diminution de la fréquence spontanée des cancers chez les animaux après de faibles doses, observation qui avait été négligée car on ne savait pas l’expliquer. Les statistiques disponibles ne sont pas compatibles avec une loi « linéaire sans seuil », mais suggèrent au contraire un effet d'hormèse (effet inverse d’un agent, toxique à fortes doses, mais qui à faible dose a un effet favorable protecteur.)

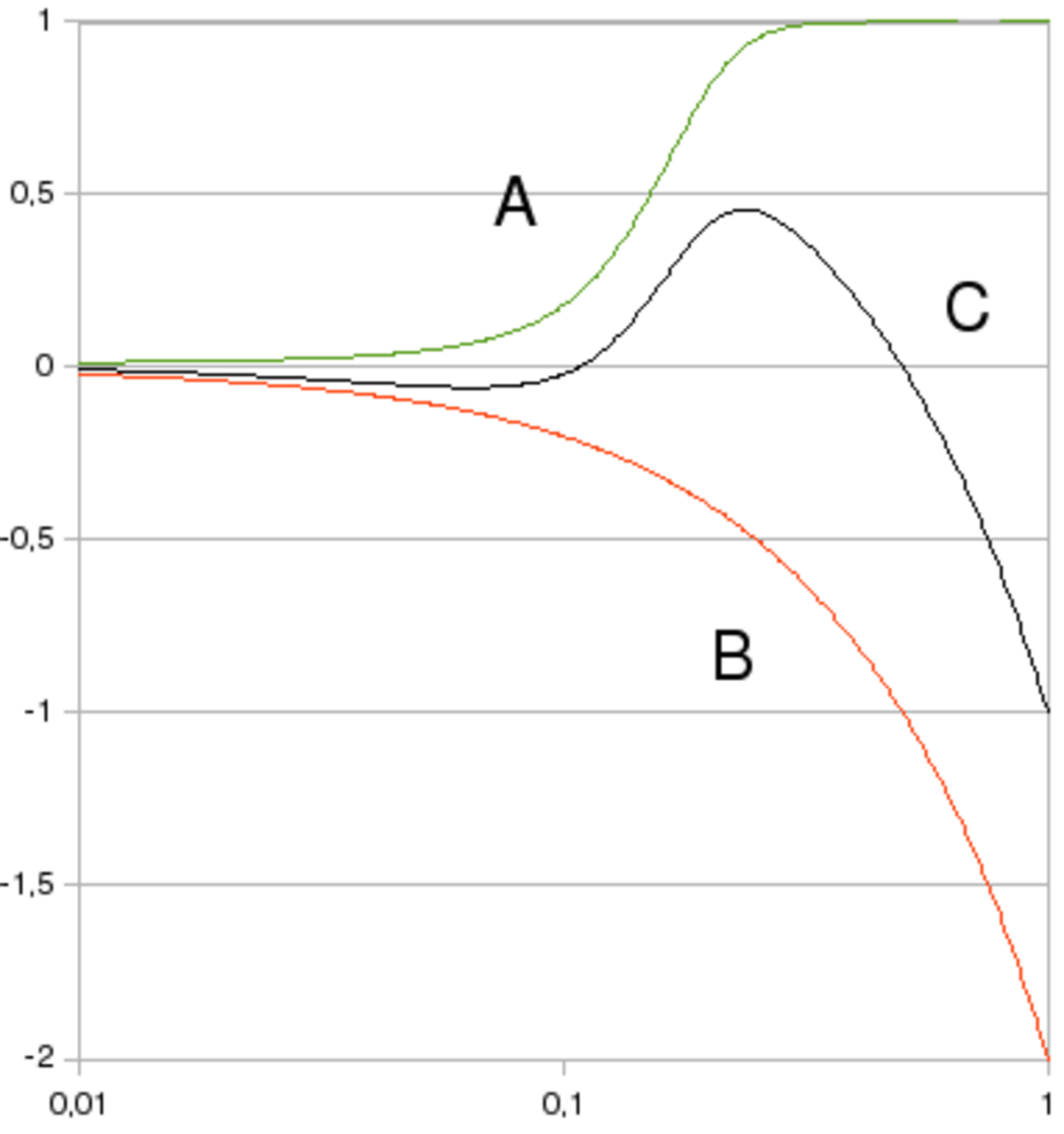

Les radiations de l'ordre du mGy ont globalement un double effet sur les cellules et leur ADN. D'une part, il y a une faible probabilité pour que l'ADN soit endommagé, et cette probabilité croît avec la dose. L'autre effet découle de la réponse adaptative de la cellule contre tout dommage important de l'ADN, quelle qu'en soit la source. Si des cellules exposées à une faible dose (1 cGy) de rayons X sont ultérieurement exposées à une forte dose (1 Gy), on n'observe que la moitié des ruptures d'ADN normalement observées à cette forte dose. Cette protection adaptative stimule le système de protection et de réparation de la cellule. La réponse apparaît en quelques heures, et peut durer plusieurs jours voire des mois. Elle sature puis décroît fortement au-delà de doses d'une centaine de mGy, et n'apparaît plus au-delà de 500 mGy.

À faible dose d'irradiation, l'avantage provenant de cette réponse adaptative peut l'emporter sur les dommages primaires induits sur l'ADN : une irradiation ponctuelle de l'ordre du cGy jouant le rôle d'un vaccin stimulant la radiorésistance et diminuant l'effet d'autres doses.