Faune de l'Australie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Amphibiens

L'Australie compte quatre familles endémiques de batraciens et une espèce importée devenue invasive, le crapaud buffle. Les Myobatrachidae, ou grenouilles du sud, constituent la famille de grenouilles la plus présente en Australie, avec 120 espèces réparties en 21 genres. Les Pseudophrynes forment un des membres notables de ce groupe. Ces espèces colorées sont actuellement menacées. Les grenouilles arboricoles, de la famille des Hylidae, sont nombreuses dans les zones humides des côtes Nord et Est. L'Australie en compte 77 espèces, réparties en trois genres. Les 18 espèces de Microhylidae, réparties en deux genres, sont présentes uniquement dans les forêts tropicales humides. Le Cophixalus exiguus, espèce la plus petite, en fait partie. Il n'existe en Australie qu'une seule espèce de la famille des Ranidae, groupe des batraciens le plus répandu dans le monde. Il s'agit de la Rana daemeli qui vit exclusivement dans les forêts tropicales du Queensland. Comme dans d'autres endroits, un déclin rapide des populations de grenouilles d'Australie a lieu ces dernières années. Bien qu'on n'en connaisse pas toutes les causes, il peut être attribué, outre l'homme, à la chytridiomycose, une maladie fongique fatale pour les amphibiens.

Impact humain et conservation

Impact humain

Pendant au moins 40 000 ans, la faune australienne a eu une large influence sur le style de vie des aborigènes d'Australie qui trouvaient dans de nombreuses espèces une source de nourriture et de vêtements. Ce fut le cas de nombreux vertébrés, comme les macropodes, les possums, les phoques, les poissons ou le puffin à bec grêle. Parmi les invertébrés appréciés comme source de nourriture, on peut également citer les chenilles d'un papillon nocturne, le bogong (Agrotis infusa), la fourmi à miel et les mollusques. Le fire-stick farming (brûlis), souvent employé par les aborigènes, a beaucoup modifié la faune et la flore. Ce terme australien désigne une pratique qui consistait à brûler de vastes étendues de terrains pour faciliter la chasse et favoriser la pousse de nouvelles espèces de plantes. Il serait responsable de la disparition, vers le fin du pléistocène, de grands herbivores regroupés sous l'appellation de mégafaune australienne, au régime alimentaire spécialisé, tels que les oiseaux incapables de voler du genre Genyornis. L'aridité accrue, survenue au cours de la période de glaciation qui a eu lieu il y a 18 000 ans, aurait également eu un impact sur l'extinction de la mégafaune. Cependant, cet argument s'oppose au fait que ces espèces avaient survécu durant deux millions d'années à plusieurs périodes glaciaires arides avant de s'éteindre brusquement. Aussi, les rôles respectifs joués par la chasse et la modification du paysage telles que pratiquées par les aborigènes d'Australie d'une part et par la période de glaciation d'autre part font aujourd'hui l'objet de débats. À l'heure actuelle, le gouvernement australien, qui avait pendant longtemps interdit la pratique du brûlis, revient en arrière et encourage à nouveau cette méthode dans certaines régions.

Il est admis que ce sont les colons européens qui ont eu le plus d'impact, et de loin, sur les espèces natives d'Australie. Depuis leur arrivée, l'exploitation directe de la faune locale, la destruction des habitats naturels, l'introduction de prédateurs exotiques ainsi que d'herbivores – entrant en compétition avec les espèces australiennes – ont provoqué l'extinction d'une trentaine d'espèces de mammifères, 23 espèces d'oiseaux et plusieurs espèces de grenouilles. La croissance de l'urbanisation, surtout dans les zones fragiles comme les écozones de type méditerranéen, a un impact direct sur la biodiversité. On observe une augmentation de la salinité des sols sur de grande surface (surtout dans le Sud-Ouest) à cause du captage des eaux souterraines. Parce que cela modifie la flore et donc que cela a un effet sur le bétail, les autorités australiennes ont cherché à en limiter les dégâts. Cette salinité a également un effet sur la faune sauvage terrestre ou aquatique et ce problème est aujourd'hui devenu un enjeu environnemental important.

voir aussi : extinction de l'Holocène et Préhistoire de l'Australie

Espèces invasives

Les espèces invasives sont une menace pour la biodiversité de l'Australie. Leur contrôle ou leur destruction grève lourdement l'agriculture australienne. La gestion et le contrôle d'introduction des plantes envahissantes ont coûté 3,5 milliards de dollars australiens. Certaines maladies liées à des moisissures ou des parasites importés accidentellement affectent beaucoup de plantes et d'animaux autochtones.

L'Australie compte 56 espèces de vertébrés « envahissants ». La plupart d'entre eux sont des animaux domestiques retournés à l'état sauvage car devenus inutiles. C'est le cas par exemple des dromadaires, devenus sans utilité avec l'apparition du rail dans les années 1920 et qui ont été remis en liberté. D'autres ont été introduits comme prédateurs d'espèces autochtones considérées comme nuisibles. Par exemple, en 1935, le crapaud buffle fut introduit en vue de réduire la population d'insectes s'attaquant aux cultures de canne à sucre. Les pigeons bisets, les étourneaux sansonnets ou les martins tristes ont été introduits pour lutter contre les criquets. Enfin des animaux ont été introduits pour la chasse récréative comme le renard roux en 1855, le lapin et le lièvre du Cap.

Ces animaux causent des dégâts principalement en détruisant certaines espèces végétales autochtones, en rentrant en concurrence avec des espèces autochtones ou en étant des prédateurs trop efficaces comme le renard roux ou le chat haret. Le crapaud buffle est aujourd'hui considéré comme nuisible ; en effet, en se répandant partout en Australie, il fait concurrence dans sa recherche de nourriture à des insectivores endémiques. De plus, le venin qu'il produit est toxique pour la faune locale et pour les humains.

Les plus gros animaux et les lapins causent des problèmes d'érosion et d'épuisement des sols. L'explosion démographique de certaines espèces, sans réels prédateurs, cause aussi des problèmes d'épuisement des ressources végétales. On peut citer les dromadaires qui sont plus de 500 000, les chevaux sauvages, appelés brumbies, les cervidés, les ânes communs sauvages, les ânes sauvages d'Afrique. Par exemple, les chèvres sauvages épuisent la flore des zones sèches et rentrent en concurrence avec les Petrogale xanthopus et ainsi les exposent aux prédateurs comme le renard et l'aigle australien. Par contre, si les cochons sauvages dégradent les sols, ils sont surtout capturés car ils détruisent les cultures agricoles.

Plusieurs espèces de poissons dont les tilapias et les carpes ont bouleversé les écosystèmes des eaux douces australiennes. De très nombreuses espèces autochtones ont disparu. Les espèces marines locales souffrent de l'intrusion d'espèces qui voyagent sur les coques des bateaux. L'invasion des Asterias amurensis touchent plus particulièrement la Tasmanie. De nombreux insectes comme certaines fourmis Solenopsis invicta et Anoplolepis gracilipes, l'abeille a miel ou la guêpe germanique posent problème. Certaines espèces ont été introduites récemment, comme la guêpe Erynniopsis antennata en 2001 pour parasiter le coléoptère invasif Pyrrhalta luteola qui attaque les ormes locaux. Ce coléoptère a été découvert en 1989 dans l'État de Victoria.

Politique de gestion animale

La politique de gestion animale s'articule sur plusieurs axes, la destructions des espèces nuisibles ou invasives, l'introduction de nouvelles espèces souvent à cause du problème précédent et de tenter de limiter la dégradation de l'environnement, nuisible aux espèces locales.

Destruction d'espèces nuisibles

Abattage

Avant de prendre conscience des dangers sur l'environnement liés à la disparition des espèces autochtones, les autorités australiennes finançaient des primes à l'abattage pour toutes les espèces dites nuisibles, en fait celles qui gênaient les exploitants agricoles. Ainsi le loup de Tasmanie a disparu tandis que les populations de diable de Tasmanie, de chat marsupial à queue tachetée, d'aigle australien ont fortement décru.

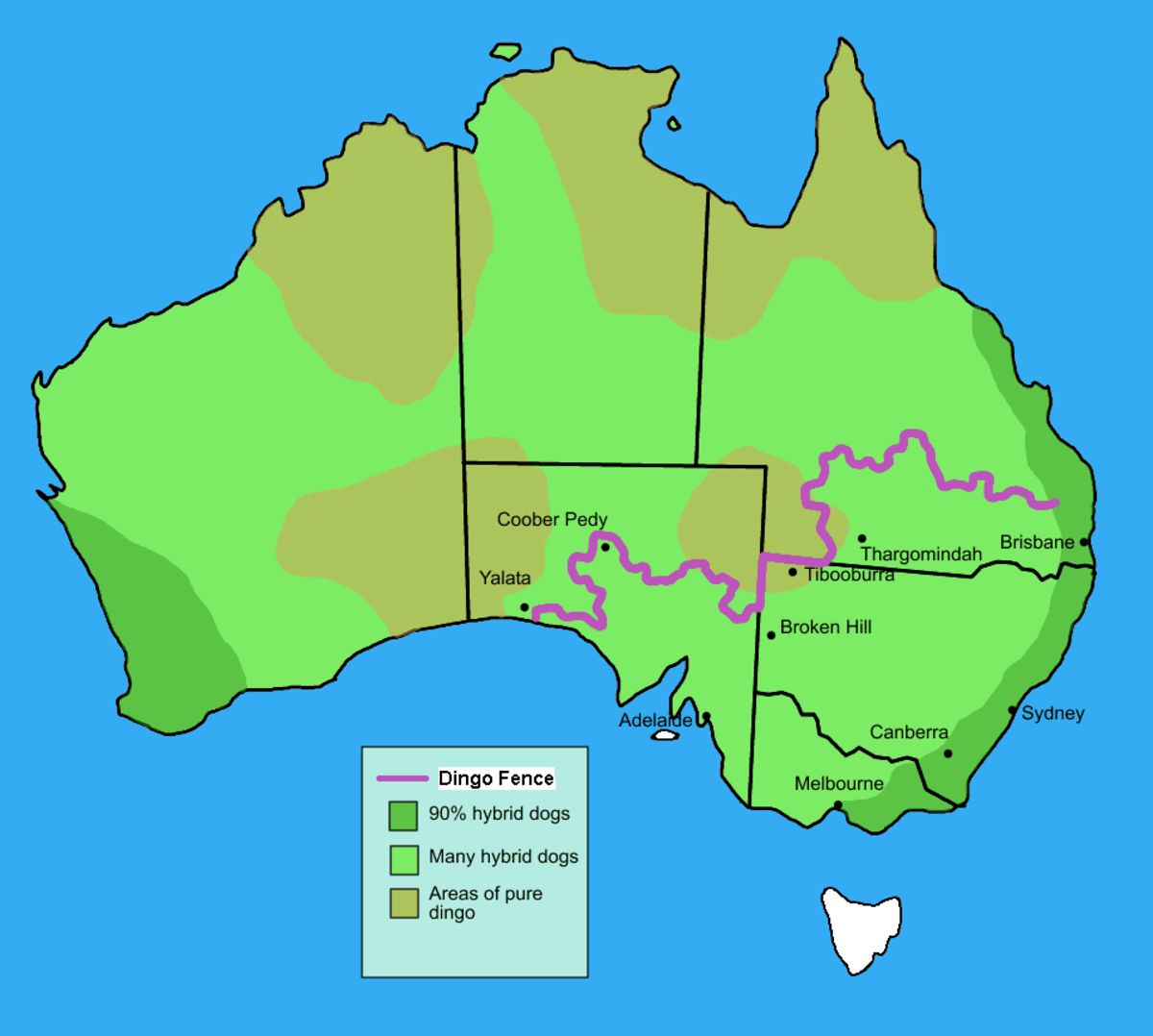

Les autorités ont cependant pris conscience très tôt des dégâts que pouvaient causer les espèces introduites car, à partir de 1893 de manière intermittente puis de manière systématique depuis 2003, elles versent des primes pour l'abattage des renards roux. Ceci seulement trente ans après leur introduction. Le gouvernement du Queensland verse des primes pour la régulation du chat haret. Par contre, il y a régulièrement des controverses au sujet de versement de primes pour l'abattage des dingos. En effet le dingo en détruisant le chat sauvage et le renard roux aurait un effet bénéfique sur les espèces indigènes.

Les populations de cervidés, de bovidés et de chameaux sont contrôlées par la chasse. Les animaux sont souvent tirés d'hélicoptère. Si l'éradication d'espèces comme le buffle semble possible au premier abord, elle n'est pas appliquée pour deux raisons : d'une part il n'est pas forcément simple de trouver tous les animaux, d'autre part les aborigènes sont devenus dépendants de leur présence (il y eut toutefois une campagne d'abattage des buffles dans les années 1980).

Empoisonnement

La population de renard est efficacement et sévèrement contrôlée grâce au fluoroacétate de sodium mais ce poison tue également certaines espèces locales comme le diable de Tasmanie. Dans le Sud-Ouest australien, ce poison est beaucoup plus adapté car les espèces locales sont immunisées grâce à la synthèse du poison par une plante autochtone.

Destruction virologique

En 1950, la myxomatose, une maladie virale, a été volontairement introduite pour contrôler la population de lapins. Leur population est passée de 600 millions à 100 millions en quelques années. En 1991, après adaptation génétique et résistance au virus, leur population est estimée à 200 à 300 millions d'individus. En 1996, un nouveau virus a été introduit.

Piégeage

Un programme de contrôle du crapaud buffle tente de prévenir l'extension de l'espèce vers Darwin et l'Ouest australien. La technique choisie est le piégeage.

En attente

La population australienne a été sensibilisée aux problèmes causés par les pigeons, cependant aucun programme de limitation pour le pigeon mais aussi pour l'étourneau ou le martin n'a été mis en place.

Exemple de lutte

Pour les criquets pèlerins, espèce originaire d'Inde, très ravageurs, de nombreuses techniques ont été essayées comme l'introduction de prédateurs (crapaud buffle), l'empoisonnement par les pesticides, l'introduction de spores de champignons parasites (Metarhizium anisopliae var acridum). Elles sont restées sans succès réel et ont entrainé, au bout du compte, des dommages sur de nombreuses autres espèces quels que soient les moyens utilisés. Une nouvelle technique qui consiste en la libération d'hormones de croissance perturbatrices est le dernier moyen utilisé en date.

Introduction et protection d'espèces

Introduction volontaire de nouvelles espèces

La lenteur du recyclage des bouses de bovinés liée à l'absence d'insectes coprophages spécialisés n'a laissé aux autorités australiennes d'autre alternative que l'introduction d'espèces étrangères. En effet, il n'existait pas sur place d'insectes, notamment des coléoptères de la famille des Scarabaeidae, adaptés à ce type d'excréments. Les espèces locales étaient adaptées au recyclage d'excréments secs de petite taille comme ceux des marsupiaux. Elles ne l'étaient pas pour des grandes quantités d'excréments humides comme les bouses de bovidés. Or l'absence de recyclage efficace provoquait une dégradation des sols, une croissance d'espèces herbacées indésirables et le pullulement de deux espèces de mouches (Haematobia irritans et surtout de Musca vetustissima, deux espèces nuisibles pour les troupeaux).

Les premières expériences datent de 1908. En 1968 et 1982, le CSIRO étudie le potentiel d'adaptation de 45 espèces d'insectes venant d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Plusieurs espèces se sont acclimatées (Onthophagus binodis, O. taurus, O. gazella, Euoniticellus pallipes et Euoniticellus fulvus dans le Sud-Ouest et Onitis alexis dans la région du Nord de Perth). Pour en accroitre l'efficacité, ces bousiers sont élevés puis relâchés. L'introduction d'autres espèces est testée ; elle dépend de leur capacité à s'adapter et à leur non dangerosité vis-à-vis de l'environnement. Outre l'amélioration considérable du recyclage des bouses, le nombre de diptères nuisibles a décru. Des entomologistes, comme Ian Murray Mackerras, ont complété la lutte contre ces insectes par l'introduction d'hyménoptères parasitoïdes pour éradiquer ces mouches.

Protection des espèces locales

Pour résoudre les problèmes liés à la surpêche, l'État a instauré des quotas.

La législation australienne prévoit la protection de la plupart des espèces locales. Elle crée de nombreux parcs nationaux. Elle limite les prélèvements autorisés (puffin à bec grêle). Elle interdit la destruction d'espèces a priori nuisibles ou dangereuses (crocodiles, serpents, etc). Toutefois, les kangourous, qui pullulent en Australie, y font exception.

Associations

Il existe de très nombreuses associations de protection de la faune sauvage comme la Royal Australasian Ornithologists Union pour les oiseaux, la Australian Koala Foundation, la Australian Marine Conservation Society, Field Naturalists Club of Victoria, la Wildlife Preservation Society of Queensland et la The Wilderness Society.

Législation

La législation australienne prévoit la protection de la plupart des espèces. La loi fédérale Environment Protection and Biodiversity Conservation Act a été votée en 1999 pour permettre à l'Australie de remplir ses engagements en tant que signataire de la Convention sur la diversité biologique de 1992. Cette loi protège la totalité de la faune native et prévoit l'identification et la protection des espèces menacées. Chaque État et chaque Territoire dispose d'une liste réglementaire de ses espèces menacées. Actuellement, 380 espèces animales sont classées comme étant en danger ou menacées selon les termes de l’EPBC Act, tandis que d'autres espèces sont protégées conformément à la législation locale. À plus large échelle, une opération consistant à cataloguer toutes les espèces vivant en Australie a été entreprise. Il s'agit là d'une étape clé pour la conservation de la faune et de la biodiversité australienne. En 1973, le gouvernement fédéral a lancé l'Australian Biological Resources Study (ABRS - étude des ressources biologiques australiennes). Ce projet a pour but de coordonner la recherche en matière de taxinomie, d'identification, de classification et de distribution de la flore et de la faune. L'ABRS alimente une base de données en ligne gratuite qui catalogue une grande partie de la faune et de la flore australienne décrite.

L'Australie est un pays membre de la Commission baleinière internationale et s'oppose fermement à la chasse à la baleine. Toutes les espèces de cétacés sont protégées dans ses eaux territoriale. L'Australie est également signataire de la CITES et interdit l'exportation d'espèces en danger. Des zones protégées ont été créées dans chaque État et Territoire afin de protéger et de préserver les écosystèmes uniques du pays. Ces zones protégées incluent les parcs nationaux, les réserves, ainsi que 64 zones humides enregistrées selon les termes de la Convention de Ramsar et seize sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2002, 10 % du territoire australien, soit 77 461 951 km2, était classé comme zone protégée. De nombreuses zones marines protégées ont été créées afin de sauvegarder la biodiversité marine. Ces zones couvraient en 2002 environ 7 %, soit 646 000 km2, des eaux territoriales australiennes. La Grande barrière de corail est gérée par la Great Barrier Reef Marine Park Authority, selon une législation fédérale et locale spécifique. Certaines pêcheries australiennes sont déjà sur-exploitées et des quotas ont du être instaurés pour la pérennité de la pêche de certaines espèces.

Selon les conclusions du rapport sur l'état de l'environnement australien (The State of the Environment Report) de 2001, rédigé par des chercheurs indépendants à l'attention du gouvernement fédéral, la situation de l'environnement et de la gestion environnementale en Australie n'a fait qu'empirer depuis le précédent rapport de 1996. Le rapport indique que de nombreux processus, tels que la salinité, le changement des conditions hydrologiques, la déforestation, la fragmentation des écosystèmes, la mauvaise gestion de l'environnement côtier et les espèces envahissantes, constituent un problème majeur pour la biodiversité australienne.