Goéland argenté - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le goéland argenté et l'homme

Statut de conservation de l'espèce

L'UICN a classé cette espèce en catégorie LC (préoccupation mineure), du fait de ses effectifs élevés et de l'étendue importante de son aire de répartition.

Les populations européennes ont été classées par l'AEWA dans le statut C1, c'est-à-dire ni menacées, ni vulnérables.

La Directive oiseaux de 1979 a classé cette espèce en annexe II, c'est-à-dire dans les espèces dont la chasse est autorisée, et ce classement a été entériné en 1995.

En France, l'espèce est protégée comme toutes les espèces de goélands depuis 1962. Il est cependant possible d'obtenir auprès du préfet une dérogation pour supprimer ces oiseaux ou leurs œufs selon l'article L411-6 du code de l'environnement.

En Belgique, l'espèce bénéficie du même statut d'espèce protégée, avec le même système de dérogations rendues possibles au cas par cas.

Relations conflictuelles

L'homme reproche aux goélands en général et au goéland argenté en particulier divers méfaits. Tout d'abord, son impact négatif sur l'environnement naturel : le goéland argenté entre en compétition avec d'autres espèces d'oiseaux de mer, telles que la sterne pierregarin ou la sterne de Dougall, pour les sites de nidification et pour la nourriture, et la pression de prédation qu'il exerce sur les œufs et les oisillons peuvent par endroit empêcher toute tentative de reproduction de ses victimes. Il induit de plus une dégradation de la flore au niveau de ses sites de nidification naturels, par piétinement ou nitrification. Il a aussi un impact négatif sur l'environnement urbain, comme par exemple les nuisances sonores, la dégradation voire la destruction des revêtements des bâtiments urbains, les gouttières et chenaux sont bouchés par les matériaux de construction des nids, les carrosseries de voiture, vitres et autres surfaces salies voire dégradées par les fientes corrosives, ainsi que les risques important de collision avec les avions (il s'agit d'une des espèces les plus couramment impliquées dans ce type de collision). Son impact négatif sur les productions agricoles n'est pas négligeable : mytilicultures, piscicultures et élevages de volailles en plein air peuvent être pillés par ce goéland, et les salicultures peuvent être souillées par ses fientes.

De son côté, le goéland argenté subit la pression humaine. Au XIXe siècle, il fut intensivement chassé afin de pourvoir en plumes le commerce de la chapellerie, et ses œufs furent l'objet d'une récolte intensive. De nos jours, en plus d'entrer parfois en collision avec les avions, il est aussi et comme tous les oiseaux de mer, victime des pollutions de l'eau par les hydrocarbures (dégazages et marées noires). Il est de plus toujours chassé au Danemark. Des campagnes d'éradication sont localement menées, soit dans le cas de dégradations urbaines liées à une prolifération des goélands, soit pour protéger d'autres espèces d'oiseaux sur les sites de nidification (les sternes, par exemple). Ces éradications se font en tuant les adultes (piégeage, tir, empoisonnement au chloralose ou à la strychnine) ou en stérilisant les œufs par aspersion d'un mélange d'huile et de formol. Cette dernière action est notamment menée sur la côte bretonne en France.

Recherche scientifique

Le goéland argenté est certainement l'un des oiseaux de mer les plus étudiés au monde. Il le doit entre autres à l'abondance et à l'accessibilité de ses populations dans l'hémisphère nord, à l'intérêt exceptionnel des questions de spéciation soulevées par les populations circumpolaires de goélands naguère rattachées à son espèce, aux relations souvent conflictuelles que sa forte expansion a suscitées avec l'homme ou avec des espèces protégées…

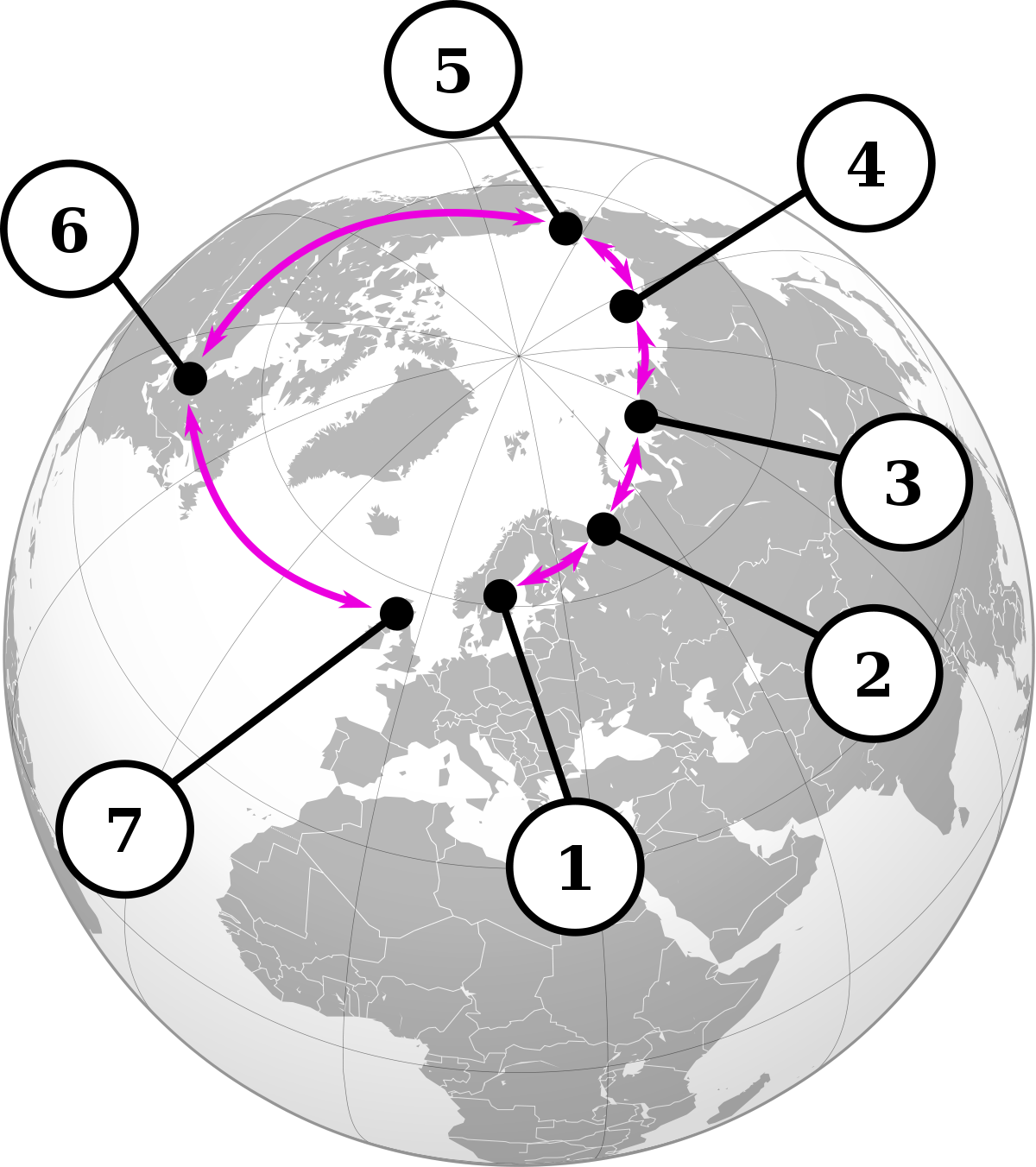

Ernst Mayr, ornithologue, biologiste et généticien allemand, publia en 1940 dans son article Speciation phenomena in birds son interprétation de la répartition et de l'inter-fécondité de certaines populations de goélands des régions de l'hémisphère nord localisées autour du cercle polaire. Selon lui, les populations de goéland brun (no 1 et no 2 sur la carte ci-contre), auraient été l'espèce originelle. Par spéciation parapatrique, les populations les plus orientales (no 2) de goéland brun auraient donné naissance au goéland de Sibérie (Larus fuscus heuglini, c'est-à-dire une sous-espèce du goéland brun, ou Larus heuglini selon les classifications actuelles : no 3 sur la carte). Ce dernier aurait été de la même manière à l'origine du goéland de type 'Birula' (certains auteurs actuels considèrent ce dernier comme une sous-espèce de Larus vegae et beaucoup d'autres comme une sous-espèce non valide, no 4 sur la carte), et le 'Birula' aurait donné naissance au goéland de la Véga (no 5). Certains goélands de la Véga auraient colonisé l'Amérique du Nord et seraient à l'origine du goéland hudsonien (no 6), puis certains goélands hudsoniens seraient venus coloniser l'Europe et auraient donné naissance au goéland argenté (no 7 sur la carte), incapable de se reproduire avec son hypothétique ancêtre le goéland brun, pourtant redevenu proche géographiquement parlant. Cette théorie, longtemps enseignée comme un exemple archétypique de variation clinale dans une espèce, est aujourd'hui battue en brèche. En effet, des études de génétique moléculaire récentes tendraient à montrer que le goéland hudsonien serait génétiquement beaucoup plus proche du goéland brun que du goéland argenté, ce qui est incompatible avec la théorie d'Ernst Mayr, qui voudrait que ce soit l'inverse.

Mais l'étude la plus célèbre le concernant est liée à l'histoire de l'éthologie à ses débuts. Elle a trait aux stimulus impliqués dans le nourrissage du poussin. Dès 1928, Oskar Heinroth, qui a étudié la croissance et le comportement de nombreuses espèces d'oiseaux élevés au Zoo de Berlin, note que le poussin du goéland argenté pique du bec vers toutes sortes d'objets de couleur rouge ; il interprète toutefois ce comportement comme un signe que l'alimentation naturelle de l'espèce est de nature carnée. En 1937, Friedrich Walter Goethe est le premier à mettre en évidence de manière expérimentale l'importance de la tache rouge du bec de l'adulte dans le nourrissage du poussin ainsi que le caractère inné de ce comportement. À partir du printemps 1947, Niko Tinbergen et ses étudiants de l'université de Leyde reprennent et approfondissent sur l'île de Terschelling les observations de Goethe. Utilisant des leurres (têtes de goéland adulte artificielles dont il modifie les caractéristiques en fonction des hypothèses), il confirme le caractère inné du comportement et parvient, à l'issue d'une impressionnante série d'expériences, à dégager sept stimulus principaux déclenchant la sollicitation du poussin : le mouvement de la tête parentale ; la forme du bec (de préférence long et fin, c'est-à-dire correspondant plus à la forme vue de dessous que de profil) ; la distance au sol ; la position du bec (il doit pointer vers le bas) ; la proximité du bec par rapport au poussin ; la présence et la couleur de la tache sur le bec de l'adulte (rouge de préférence, mais d'autres couleurs fonctionnent presque aussi bien) ; le contraste de la tache par rapport au bec.

Au-delà des critiques qu'elle a suscitées au fil des ans, cette étude a profondément marqué l'origine de l'éthologie moderne. Elle reste un grand classique, cité dans la plupart des ouvrages consacrés à cette discipline.

Le goéland argenté dans la culture

Cette espèce étant très couramment confondue avec les autres espèces de goélands, mais aussi avec les mouettes, voire avec d'autres oiseaux de mer, il n'y a quasiment aucune référence culturelle à cette espèce en particulier.

Elle a pourtant été spécifiquement représentée sur des timbres émis par plusieurs États, comme Aurigny en 1983 et 2007, le Cambodge en 2000, la Finlande en 1974, la France en 1947, La Grande-Bretagne en 1997, Guernesey en 2005, l'île de Man en 1983, 1991 et 1994, Jersey en 1998, 2003 et 2004, le Libéria en 1999, le Liechtenstein en 1939, les Pays-Bas en 1961, 2003 et 2007, la Pologne en 1976, la Sierra Leone en 2000, la Suède en 2001 et la Tanzanie en 1999.

Un goéland d'Aberdeen, dénommé Sam, a fait parler de lui à cause de son habitude de venir régulièrement dans un magasin pour y voler un sachet de Doritos.