Goéland argenté - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

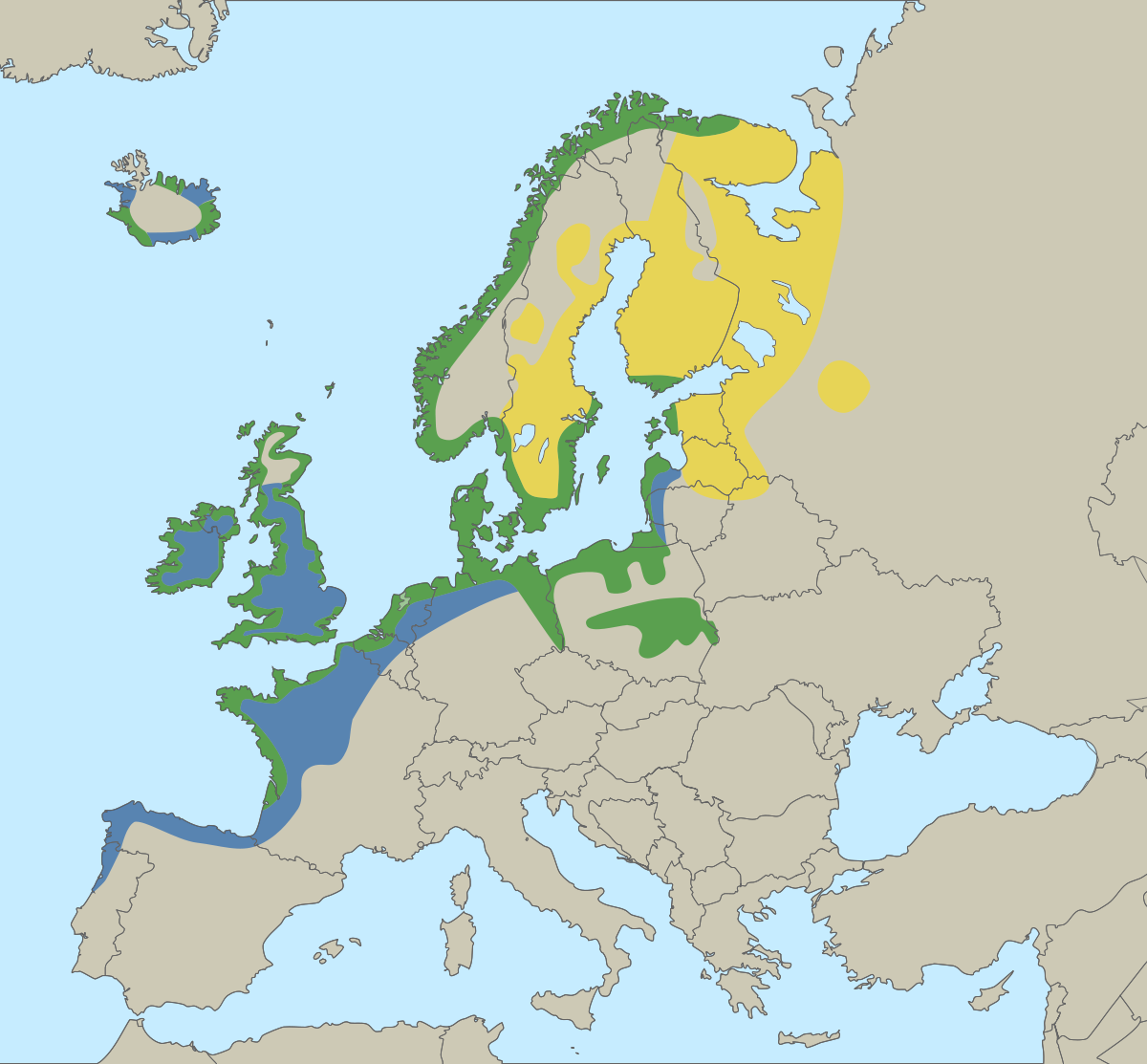

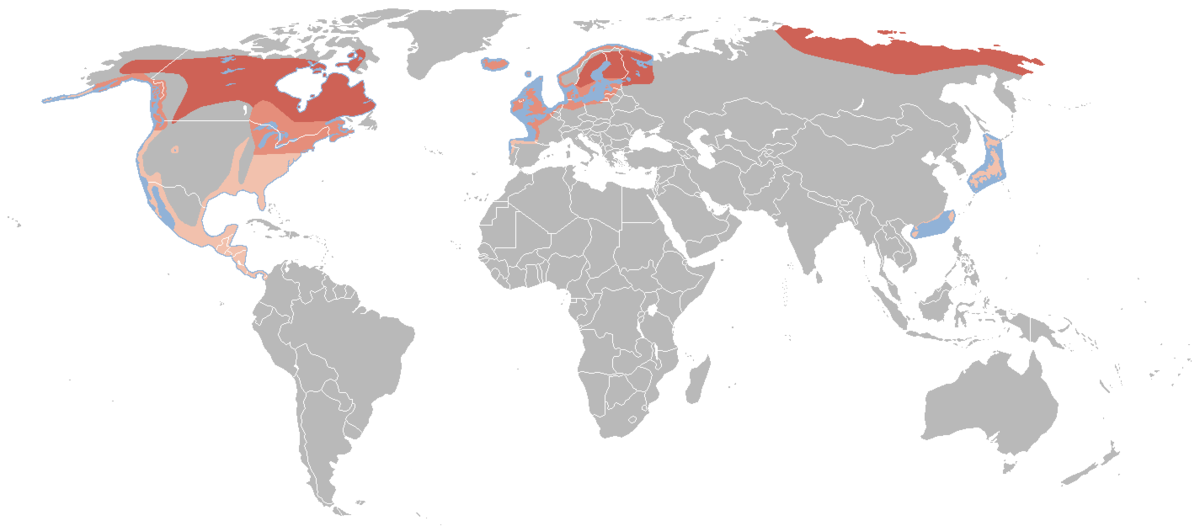

Répartition et habitat

Cet oiseau de mer niche sur les côtes et passe l'hiver soit non loin des sites de reproduction, soit davantage à l'intérieur des terres, au niveau d'estuaires, de lacs, de réservoirs et autres retenues d'eau, mais également dans des décharges publiques.

Le goéland argenté sensu stricto est un oiseau qui vit essentiellement dans la partie occidentale de l'Europe. On le trouve en Islande, au Royaume-Uni et le long des côtes de l'Europe continentale, du Portugal jusqu'à la partie européenne de la Russie. Son aire de répartition semble s'être étendue vers le sud depuis le XIXe siècle, car autrefois rare au sud de la Bretagne, on le trouve maintenant jusqu'au nord de la péninsule ibérique. Les populations sont très souvent résidentes à l'année, bien que certains individus se dispersent en hiver. Des études menées sur l'île May semblent montrer que les juvéniles ont tendance, au cours de la dispersion hivernale, à se déplacer plus loin que les oiseaux plus âgés. Cependant, certaines des populations les plus nordiques de la sous-espèce argentatus réalisent une véritable migration vers le sud pour hiverner, le plus souvent en mer Baltique ou en mer du Nord, mais parfois jusqu'au sud de l'Europe (France, Espagne, Portugal et même occasionnellement en Italie).

Le goéland argenté sensu lato (c'est-à-dire si on inclut le goéland hudsonien et le goéland de la Véga) se trouve aussi en Amérique du Nord et en Asie orientale. Le goéland hudsonien vit en Amérique du Nord (Canada et États-Unis), mais les populations migratrices descendent vers le sud jusqu'au sud de l'Amérique centrale. Le goéland de la Véga niche dans la partie orientale de la Sibérie, mais migre en hiver jusqu'au Japon et au sud de la Chine.

Comportement

Locomotion

Cet oiseau survole le littoral en vol plané, ailes étendues et tenues légèrement arquées, queue étalée. Le vol battu est puissant, aux battements soutenus. La vitesse moyenne de vol est d'environ 40 km/h.

Le goéland recherche souvent sa nourriture en marchant ou parfois en courant. Sa démarche est aisée, à peine dandinée, ses pas sont amples et ses enjambées font plus de 15 cm de longueur.

Il est par contre un assez piètre nageur pour un oiseau de mer : il se contente le plus souvent de flotter ou nager en surface. Il ne plonge guère à la poursuite de ses proies, même s'il est capable de s'immerger partiellement pour saisir des proies situées à faible profondeur.

Alimentation

Régime alimentaire

Le goéland argenté est un opportuniste qui consomme aussi bien du poisson que des invertébrés marins (mollusques, crustacés, polychètes, échinodermes…). Il consomme aussi des animaux capturés sur le continent, tels que des insectes et des vers de terre, des œufs d'oiseaux ou des poussins, et même de petits mammifères. Le goéland argenté exerce une forte pression de prédation sur les autres oiseaux de mer, notamment sur ceux nichant en colonie tels que les guillemots, sternes ou macareux, ainsi que sur d'autres espèces d'oiseaux (canards, limicoles…) qui nichent à proximité. Il n'hésite pas non plus à attraper un œuf ou un oisillon d'un autre goéland, y compris de son espèce, s'ils sont laissés sans surveillance. Sur certaines îles de la Frise orientale, comme Spiekeroog, ce sont jusqu'à 7 oisillons sur 10 qui sont victimes de cannibalisme. Mais il peut aussi être charognard ou se nourrir de déchets de poisson rejetés en mer par les bateaux de pêche, ou encore d'ordures récoltées dans les décharges publiques, voire à la sortie des égouts. Il se nourrit aussi de produits végétaux, comme des baies, des tubercules (par exemple des navets) ou des graines.

Cette grande diversité dans le régime alimentaire semble surtout valable à l'échelle de l'espèce : les individus ont souvent des comportements alimentaires plus spécialisés, et parfois assez étroitement limités. Une étude menée en rade de Brest a d'ailleurs montré que les femelles se nourrissaient plus volontiers de lombrics, alors que les mâles étaient dominants sur les décharges.

Mode d'alimentation

Il capture ses proies soit en marchant, soit en nageant en surface, mais ne plonge guère à leur poursuite. Au mieux, il lui arrive, au cours d'une pêche à pied le long de la plage, de se jeter dans une vague pour capturer une proie ou de s'immerger partiellement pour saisir des proies situées à faible profondeur, technique qu'il utilise régulièrement pour récupérer les déchets rejetés par les bateaux de pêche ; dans ce cas, seule l'extrémité des ailes reste émergée.

Il lui arrive aussi très souvent de dérober les proies capturées par d'autres oiseaux de mer, soit en les harcelant jusqu'à ce qu'ils lâchent leur butin, soit en subtilisant leur proie après leur atterrissage : ce comportement est appelé cleptoparasitisme.

Il sait ouvrir les coquillages en les laissant tomber d'une dizaine de mètres de hauteur, espérant qu'ils se brisent sous le choc, et n'hésitant pas à recommencer jusqu'à ce qu'il ait obtenu le résultat désiré. Il ne choisit cependant pas toujours pour cela une surface dure, et ses proies disparaissent parfois dans l'eau ou le sable.

Tout comme de nombreuses autres espèces d'oiseaux, il rejette régulièrement par le bec des pelotes de réjection composées des parties dures et indigestes issues des proies. Ces pelotes mesurent en moyenne 20 × 40 mm, mais peuvent parfois être plus volumineuses.

Ce goéland ne boit de l'eau douce que lorsque celle-ci est disponible. Autrement, il est capable de boire de l'eau de mer et rejette l'excès de sel grâce à des glandes excrétrices situées au-dessus des yeux et débouchant dans les narines. Le liquide saturé en sel tombe alors de son bec sous forme de gouttes.

Relations sociales

Pour les relations avec l'homme, voir le paragraphe correspondant.

Vocalisations

Le goéland argenté est un oiseau bruyant qui possède toute une gamme de cris sonores et stridents ressemblant à des jappements ou des cris plaintifs. Ce goéland crie souvent, à de nombreuses occasions, et tout au long de la journée. On dit qu'il pleure ou raille. Il peut aussi pousser de grandes clameurs éclatantes du genre aow-kayïï-kao-kao-kao-kao, des cris sonores en iaou ou en ga-ga-ga.

Comportement grégaire

Cet oiseau très sociable quelle que soit la saison se nourrit et niche le plus souvent en groupe, voire en colonie. Les bandes de goélands argentés peuvent regrouper de quelques dizaines à quelques milliers d'individus. Cependant, au sein même de la colonie, la distance minimale tolérée entre deux nids est d'environ 2 m et chaque couple s'octroie un territoire mesurant d'une dizaine à une centaine de mètres carrés, à l'intérieur duquel tout intrus, y compris humain, est attaqué. Cette défense du territoire est assurée aussi bien par le mâle que par la femelle.

La sociabilité du goéland argenté peut s'étendre à d'autres espèces d'oiseaux de mer, avec lesquelles il se mêle volontiers, et il n'est pas rare de voir, sur une zone d'alimentation, des goélands argentés mêlés à diverses autres espèces de goélands, de mouettes ou de sternes. De même, ce goéland niche souvent à proximité d'autres espèces d'oiseaux de mer nichant en colonie (autres espèces de goélands, sternes, ou guillemots par exemple).

Reproduction

Cycle

Comme chez la plupart des oiseaux de mer, la saison de reproduction s'étale sur une longue période. La reproduction proprement dite, c'est-à-dire la ponte et l'élevage de la nichée, se déroule d'avril à juillet ; mais elle est précédée par une longue phase d'appropriation des territoires et de formation des couples.

Les dates d'arrivée aux sites de nidification varient avec la latitude : elles sont plus précoces au sud. Ainsi, les goélands argentés sont observés sur leurs territoires au plus tard dès décembre dans le Finistère et au cap Blanc-Nez, début janvier en mer d'Irlande et début mars dans le sud de la Baltique. Les retours sont même signalés dès novembre au pays de Galles.

Schématiquement, les mois précédant la ponte proprement dite, c'est-à-dire approximativement de janvier à avril, sont consacrés à l'appropriation et à la délimitation des territoires, à la formation des couples et à l'accouplement, enfin à la construction du nid. Mai est le mois des pontes et de l'incubation pour la majorité des couples, juin et juillet ceux de l'élevage des jeunes. Les oiseaux quittent progressivement les sites de reproduction dans le courant du mois d'août, les colonies étant pratiquement désertes à la fin de ce mois.

Appariement

Le moment et la durée du processus de formation des couples dépendent du statut des individus. Dans un certain nombre de cas, le couple est déjà constitué au moment de l'arrivée : ils s'agit généralement d'individus âgés, ayant acquis antérieurement une expérience de la reproduction et retrouvant leur partenaire de l'année précédente. La règle pour l'espèce est la monogamie et la fidélité au partenaire d'une année à l'autre.

La formation d'un nouveau couple ne se pose donc que pour les jeunes qui accèdent pour la première fois au statut de reproducteur, et aux reproducteurs expérimentés dont le partenaire a disparu depuis la saison précédente et aux cas de séparation (souvent dus à une saison de reproduction infructueuse).

Des comportements à composante sexuelle apparaissent dès les premiers stades de la formation des couples, mais ils culminent dans les semaines précédant la ponte. Les deux comportements les plus caractéristiques de cette période sont le « nourrissage de cour » et les accouplements. Dans un cas comme dans l'autre, c'est la femelle qui a l'initiative : adoptant une posture, des mouvements et des cris très semblables à ceux des poussins lorsqu'ils quémandent leur nourriture auprès des adultes, elle sollicite le nourrissage ou l'accouplement de la part du mâle. Comportement très ritualisé, le nourrissage de cour n'en est pas moins effectif, les quantités de nourriture passant du mâle à la femelle étant parfois très importantes ; son rôle énergétique est indéniable au moment où les œufs sont en cours de formation. Par ailleurs, les mâles les plus efficaces à cet égard sont généralement aussi ceux qui s'investissent le plus dans l'élevage des poussins. Comme chez les autres goélands, le mâle émet un cri particulier pendant toute la durée de l'accouplement.

Nidification

Le goéland argenté niche au sol, sur les îlots, les corniches des falaises continentales, dans les dunes, les landes basses ou les tourbières, voire sur les toits de bâtiments urbains, en groupes ou colonies comportant de quelques dizaines à plusieurs milliers de couples. Quoique occupant très fréquemment les mêmes espaces de reproduction que les goélands bruns, les deux espèces diffèrent dans leurs exigences précises : le goéland argenté domine sur les côtes escarpées et les espaces découverts alors que le brun affectionne plutôt les îlots bas, en particulier les zones couvertes d'une végétation haute (fougères, buissons…) dans lesquelles l'argenté pénètre exceptionnellement.

Le nid, de dimensions variables, est constitué de matériaux divers rassemblés par les deux partenaires, le mâle étant généralement plus actif dans cette activité : herbes, brindilles, petites racines et algues pour l'essentiel, mais aussi fragments de plastique, graviers, coquillages, plumes, etc. Il est installé dans un creux du terrain, préexistant ou creusé avec les pattes dans la terre ou le sable.

Ponte et incubation

La ponte n'a lieu qu'une fois par an, au printemps, vers les mois d'avril ou mai. Les pontes les plus précoces ont été notées un 11 avril au Danemark, un 14 avril en Bretagne, un 19 avril en mer d'Irlande, un 23 avril en Norvège et un 26 avril en Écosse.

La femelle pond le plus souvent trois œufs de couleur variable (blanc verdâtre, beige ou beige verdâtre) mais toujours tachetés de brun. Le pourcentage de pontes à trois œufs varie de 78 % à 91 % selon les études. Ces œufs mesurent en moyenne 71 × 49 mm, avec pour valeurs extrêmes 58,0-82,7 mm × 44,1-54,8 mm, pour une masse moyenne de 42 g (dont 7 % de coquille). Des études tendent à montrer que plus la femelle est bien nourrie avant la ponte, plus les œufs auront des dimensions moyennes élevées, et plus les petits seront vigoureux. Les œufs sont pondus à intervalles irréguliers, généralement de un à trois jours, le plus souvent de deux jours.

La couvaison, assurée par les deux parents, dure de 28 à 30 jours. Elle ne devient continue que lorsque la ponte est complète ; le nid est toutefois surveillé en permanence dès le premier œuf, l'adulte de garde pouvant alors rester de longs moments à quelques pas de là. À intervalles irréguliers, le parent qui couve tourne les œufs au moyen du bec et des pattes.

Élevage

Les poussins pèsent environ 65 grammes à l'éclosion. Ils sont couverts d'un duvet beige, teinté de gris sur le dos, et parsemé de quelques taches brun-noir, ce qui constitue un plumage cryptique. Leur iris est brun-noir, leurs pattes rosées, et leur bec, gris sombre à la base, est beige-rosé à l'extrémité.

La surveillance et le nourrissage des oisillons sont assurés par les deux parents dont l'agressivité vis-à-vis des prédateurs potentiels s'accroît vers la fin de la période d'incubation, culminant au cours des premières semaines d'élevage. Un des parents reste constamment à proximité du nid, pendant que l'autre est parti en quête de nourriture ; à la moindre alerte, il émet un « ga-ga-ga » qui incite les poussins à chercher refuge parmi la végétation ou les rochers. Lors de l'intrusion d'un homme ou d'un chien sur le territoire, l'adulte de garde prend son envol et pique vers l'intrus de façon répétée tant que celui-ci reste à proximité ; si ces attaques, qui s'accompagnent d'un cri strident à chaque piqué, sont très impressionnantes, il est très rare que les goélands touchent leur cible, et lorsqu'ils le font, c'est généralement avec les pattes.

Au moment de l'éclosion, les nouveau-nés sont couvés en permanence, dans un premier temps tant que leur duvet garde des traces de l'humidité de l'œuf (quelques heures), puis jusqu'à ce qu'ils aient acquis une certaine indépendance thermique (quelques jours). Le dérangement des parents lors de la phase de séchage du duvet est souvent une cause de mortalité des oisillons. Après quelques jours, les parents ne couvent plus les poussins que lorsque les conditions climatiques l'exigent (températures basses ou élevées, pluie…) ; cela peut occasionnellement se produire jusqu'à l'âge de trois semaines environ. Les oisillons sont capables de quitter le nid pour s'aventurer aux alentours dès le deuxième ou troisième jour. Ils sont toutefois très attachés à leur territoire, qu'ils apprennent à connaître très rapidement dans ses moindres détails, ce qui facilite leur camouflage rapide à la moindre alarme. Les jeunes transgressant les limites de leur territoire sont immédiatement attaqués par les adultes voisins, et souvent tués, voire mangés ; c'est là une importante cause de mortalité, en particulier lors d'intrusions humaines dans les colonies.

Le déroulement du nourrissage varie dans le détail, notamment en fonction de l'âge des jeunes, mais selon un schéma général remarquablement constant. Lorsque l'adulte revient sur le territoire et s'apprête à nourrir, il émet un cri particulier connu sous le nom de « cri miaulant » qui provoque immédiatement la course des jeunes vers le parent nourricier. Les petits piquent de leur bec vers le bec de l'adulte, en particulier vers la tache rouge qui orne la mandibule inférieure. Ce comportement déclenche la régurgitation du repas de la nichée : le jabot et le cou de l'adulte se déforment, parfois de manière spectaculaire, du fait de la remontée des aliments, et les jeunes prennent leur nourriture directement dans le bec ouvert, beaucoup plus rarement sur le sol.

Les oisillons sont capables de voler au bout de 35 à 40 jours, soit environ 6 semaines, mais seront nourris quelques jours encore par leurs parents.