Palais des papes d'Avignon - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Représentation du palais au cours de l'histoire

Viollet-le-Duc

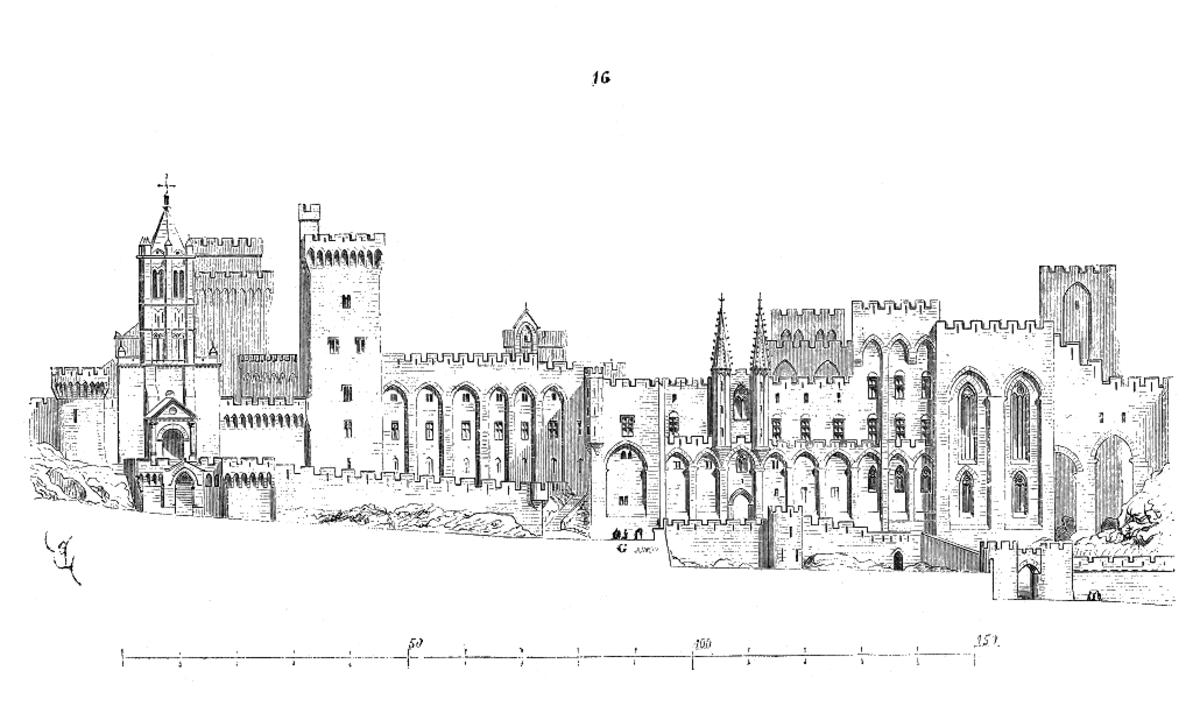

Dans son Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, Viollet-le-Duc parle à plusieurs reprises du palais des papes d'Avignon, de sa porte principale avec ses deux tourelles ou encore de ses remparts, ses galeries, sans oublier une de ses cuisines.

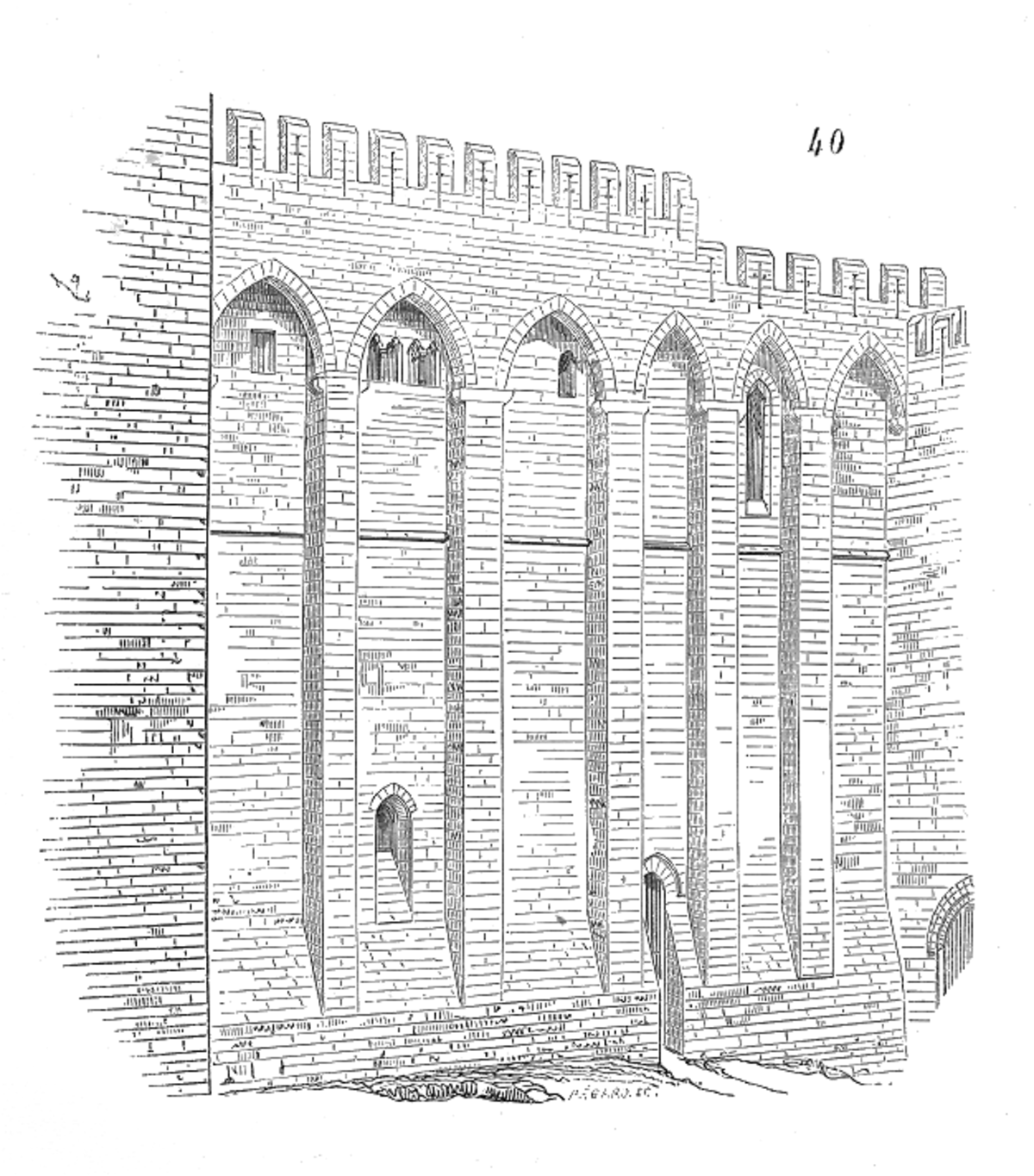

Tout au long de cette œuvre il décrit et commente l'architecture. Par exemple, avec Galerie du tome VI :

« Dans le bâtiment méridional du palais des papes à Avignon, du côté de la cour, on trouve encore une jolie galerie, du XIVe siècle, qui donnait entrée dans les salles du second étage. Nous reproduisons (10) la coupe transversale de cette galerie voûtée en arcs d'ogives et éclairée par de petites fenêtres ouvrant sur la cour. Le dessus de cette galerie servait de chemin de ronde découvert, crénelé et décoré de pinacles. Ces sortes de galeries de service aboutissaient à des escaliers et se combinaient avec ceux-ci. Vers la fin du XIVe siècle, on augmenta la largeur de ces couloirs, et on arriva, à la fin du XVe siècle, à en faire de véritables promenoirs. Cet usage fut adopté définitivement au XVIe siècle, comme on peut le voir aux châteaux de Blois, de Fontainebleau (galerie de François Ier), de Chambord, etc. Alors on les enrichit de peintures, de sculptures, on les garnit de bancs. Les galeries remplacèrent ainsi fort souvent la grand'salle du château féodal. »

Il va jusqu'à donner son point de vue sur certaines pratiques comme par exemple lorsqu'il parle de la cuisine et de la salle montrée aux visiteurs :

« Dans le palais des papes, à Avignon, il existe encore une cuisine du XIVe siècle : c'est une vaste pyramide à huit pans, creuse, bâtie dans une tour carrée, et terminée par un seul tuyau ; des foyers sont disposés dans les parois inférieures. On ne manque pas de montrer cette salle aux visiteurs, comme étant celle où le tribunal de l'Inquisition faisait rôtir les gens à huis-clos. Rôtir les gens sur une place publique ou dans une tour pour la plus grande gloire de Dieu est certes un triste moyen de les ramener dans la voie du salut ; mais prendre une cuisine pour une rôtissoire d'humains est une méprise bien ridicule. »

Certaines de ces descriptions sont accompagnées d'illustrations (dessins en noir et blanc). Parmi celles-ci, six sont pour le Palais ou des éléments de celui-ci, dont deux plans.

Niveau du rez-de-chaussée des bâtiments supérieurs correspond au niveau d'un étage entresolé |

Le plan du palais des papes avec Notre-Dame des Doms |

Coupe transversale d'une galerie voûtée en arcs d'ogives et éclairée par de petites fenêtres ouvrant sur la cour |

Le palais des papes dans la littérature

Tourisme littéraire

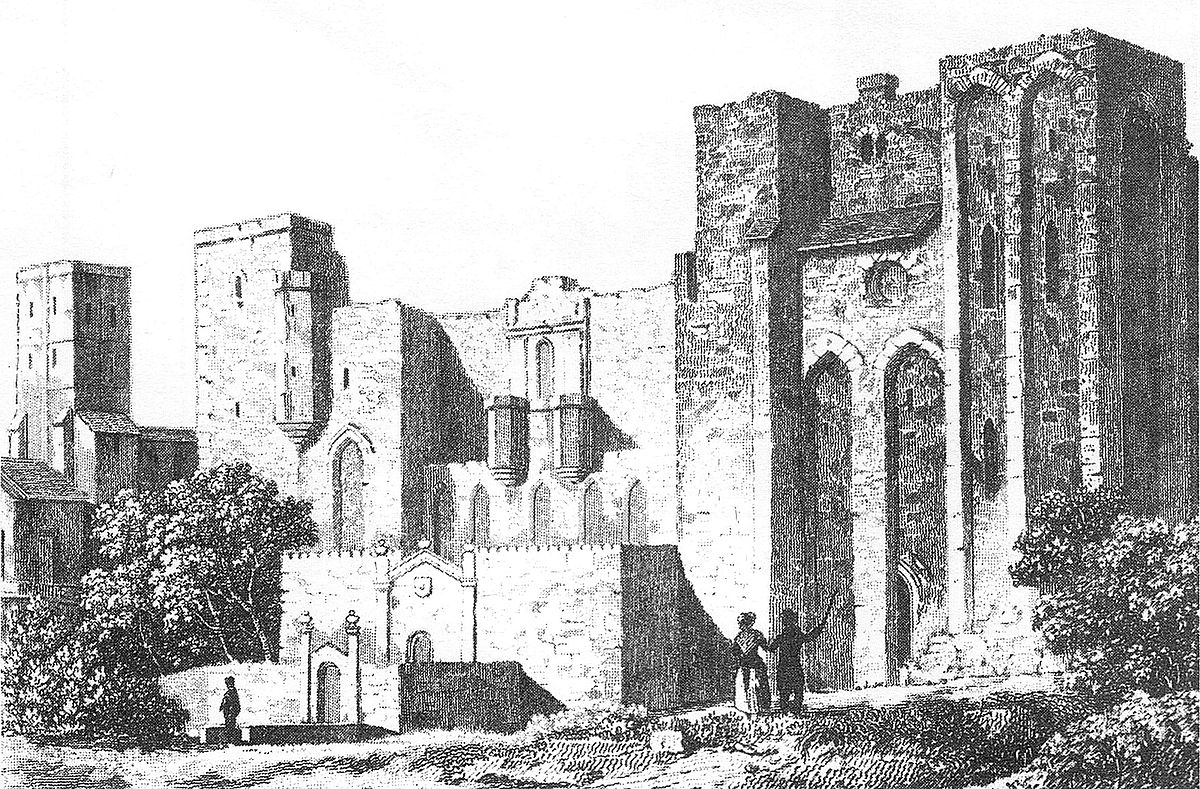

En 1832, Désiré Nisard, grand défenseur de la cause des monuments historiques, fit escale à Avignon en descendant le Rhône depuis Lyon jusqu'à Arles. Dans ses Souvenirs de voyage, il dit avoir trouvé le palais sans aucun intérêt, considérant qu'il ne pourrait l'être que « pour ceux qui sont déterminés à en trouver à toutes les ruines ». Pour lui, cette bâtisse en pleine décrépitude, est le symbole de la « petite et obscure histoire d’un fief pontifical ». Mais cet érudit se remémora brusquement l’histoire du Grand Schisme à la vue d'un vieux muletier coiffé d’un gigantesque chapeau : « Je croyais voir passer l’ombre d’un anti-pape, venant visiter incognito son ancienne capitale ».

Trois ans plus tard, Prosper Mérimée publia ses Notes d’un voyage dans le Midi de la France. Ce livre contient la relation de sa visite d'Avignon et du palais des papes qu'il avait fait inscrire, en tant que président de la commission des monuments, sur la première liste des monuments historiques, en 1840, sur suggestion du préfet. Pourtant, lui aussi livra des impressions mitigées. D'abord, il jugea l'ancienne cité papale :

« L’aspect général d’Avignon est celui d’une place de guerre. Le style de tous les grands édifices est militaire et ses palais comme ses églises semblent autant de forteresses. Des créneaux, des mâchicoulis couronnent les clochers ; enfin tout annonce des habitudes de révolte et de guerres civiles. »

Puis, il écrivit dans son rapport sur le palais qui lui apparut trop complexe et peu digne d’intérêt :

« On dirait la citadelle d’un tyran asiatique plutôt que la demeure du vicaire d’un Dieu de paix. »

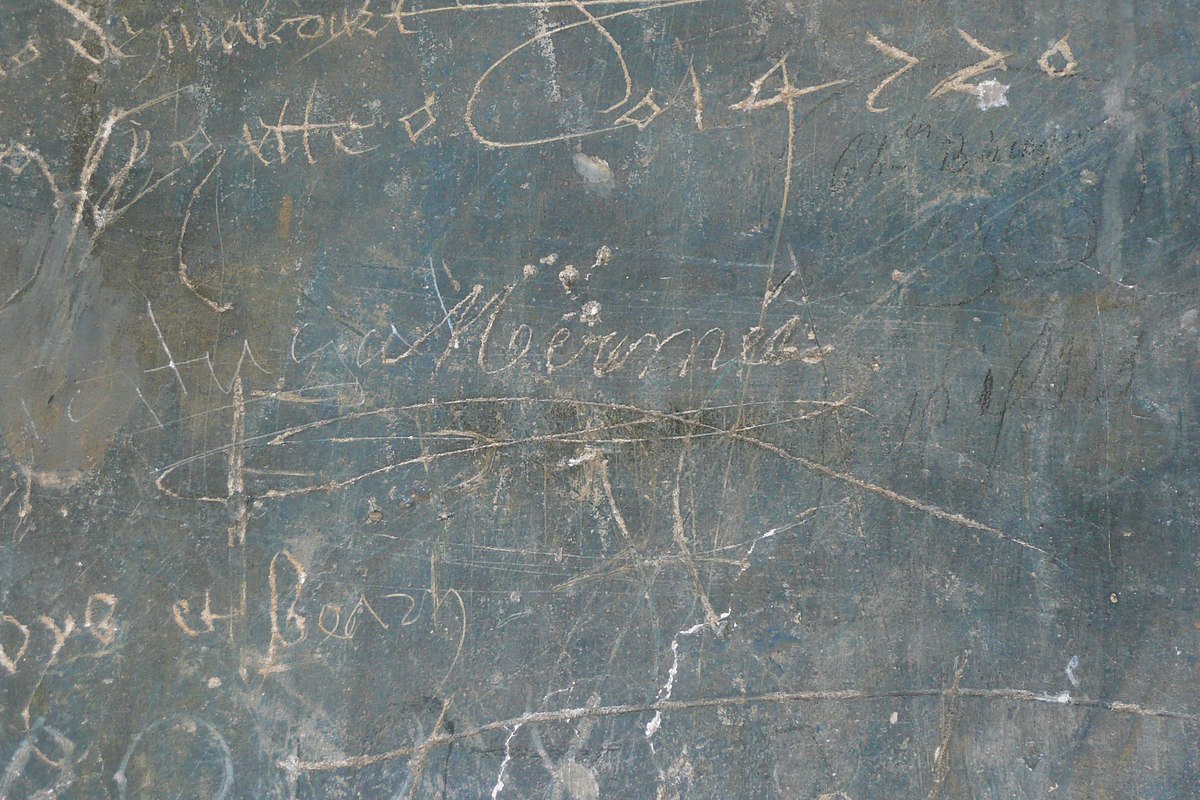

Seules trouvèrent grâce à ses yeux les fresques, ce qui ne l'empêcha pas de graver son nom sur l'une de celle-ci. Il vit même dans la cheminée du Grand Tinel « un four qui a pu servir à chauffer des ferrements de torture ».

Par contre, en 1834 – l'année du voyage de Mérimée à Avignon – Alexandre Dumas, romantique enthousiaste, tomba en admiration face au palais. Comme il le narre dans Impressions de voyage, il fit sa découverte, presque par hasard, après avoir emprunté la rue Peyrolerie :

« Au détour d’une petite rue montante, mon regard alla heurter une arche colossale de pierre, jetée en arc-boutant au-dessus de cette ruelle. Je levai les yeux ; j’étais au pied du palais des papes. »

Aussitôt, derrière cette façade délabrée, il eut la vision – la réapparition – de toute cette période médiévale :

« Le château de papes, c'est le Moyen Âge tout entier aussi visiblement écrit sur la pierre des murailles et des tours que l'histoire de Rhamsès sur le granit des Pyramides : c'est le quatorzième siècle avec ses révoltes religieuses, ses argumentations armées, son église militante. […] Art, luxe, agrément, tout est sacrifié à la défense ; c'est enfin le seul modèle complet qui reste de l'architecture militaire de cette époque. Devant lui, on ne voit que lui, derrière lui, la ville toute entière disparaît. »

Passée la porte, il tomba en pleine caserne, le regretta mais poursuivit sa quête médiévale :

« Malgré l'anomalie que représente la garnison moderne avec la citadelle qu'elle habite, il est impossible de ne pas se laisser prendre à la poésie d'une telle demeure. »

Admis à visiter les intérieurs, il découvrit les fresques et ce fut pour lui une nouvelle révélation :

« Au milieu de toutes ces impressions sombres, on retrouve quelques reflets d’art, comme sur une ramure brunie, des ornements d'or : ce sont des peintures qui appartiennent à la manière rapide et naïve qui forme le passage entre Cimabue et Raphaël. […] Ces peintures ornent une tour réservée probablement pour la demeure habituelle des papes et une chapelle qui servait de tribunal à l’Inquisition. »

Stendhal, à la même période, visita Avignon et son palais. C'était pour lui un retour aux sources puisque la famille de l'un de ses grands-pères en était originaire, ce qui lui permit de s'inventer des origines italiennes. Dans son livre Mémoire d'un touriste, publié en 1838, il narre, faisant fi de toute vérité historique à propos de Giotto et de l'Inquisition :

« Ce palais est étrangement ruiné aujourd'hui : il sert de caserne, et les soldats détachent du mur et vendent aux bourgeois les têtes peintes à fresque par Giotto. Malgré tant de dégradations, il élève encore ses tours massives à une grande hauteur. Je remarque qu'il est construit avec toute la méfiance italienne ; l'intérieur est aussi bien fortifié contre l'ennemi qui aurait pénétré dans les cours, que l'extérieur contre l'ennemi qui occuperait les dehors. C'est avec le plus vif intérêt que j'ai parcouru tous les étages de cette forteresse singulière. J'ai vu le pal (nommé veille) sur lequel l'inquisition faisait asseoir l'impie qui ne voulait pas confesser son crime, et les têtes charmantes, restes des fresques du Giotto. Les contours rouges du dessin primitif sont encore visibles sur le mur. »

En 1877, Henry James effectua un périple en France. Au cours de celui-ci, il visita pour la troisième fois Avignon, ville qui l'avait toujours déçu. Autant que le palais des papes qui était, pour lui, « le plus sinistre de tous les bâtiments historiques ». Il s'y rendit alors que le mistral soufflait en rafale et l'exécuta en une phrase :

« Cette énorme masse nue, sans ornement ni grâce, privée de ses créneaux et défigurée par de sordides fenêtres modernes, couvre le Rocher des Doms et donne sur le Rhône qu’elle domine, ainsi que sur ce qu’il reste du pont Saint-Bénézet. »

En 1925, Joseph Roth, après un voyage en France, rassembla ses notes sous le titre Les villes blanches. Depuis la fin du XIXe siècle, un mouvement de jeunes architectes de l'Europe centrale s'était passionné pour l'architecture de l'Italie du Sud. Le romancier autrichien voulut poursuivre cette quête en France méridionale et découvrit Avignon. Fasciné, il ressentit la cité des papes comme une ville qui fut « tout à la fois Jérusalem et Rome, l’Antiquité et le Moyen Âge ». Sa quête devint alors mystique :

« Lorsque je me trouvai devant une des grandes portes enchâssées dans les murs blancs de la fortification, comme des pierres grises dans un anneau d’argent ; lorsque je vis les tours crénelées, la noble puissance, la fermeté aristocratique, l’intrépide beauté de ces pierres, je compris qu’une puissance céleste peut parfaitement prendre forme terrestre, et qu’elle n’a pas besoin de se compromettre pour se conformer aux conditions de la vie d’ici-bas. Je compris qu’elle peut, sans déchoir, assurer sa sécurité militaire et qu’il existe un militarisme céleste qui n’a rien de commun avec le militarisme terrestre : pas même l’armement. Ces places fortes, ce sont les papes qui les ont conçues. Ce sont des places religieuses. Elles représentent un potentiel sacré. Je comprends qu’elles aient pu préserver la paix. Il existe des places fortes pacifiques et des armes qui servent la paix en empêchant la guerre. »

Poèmes, chroniques, contes, romans et BD

Les Mélancolies de Jean Dupin furent imprimées à Paris chez Michel le Noir, sans date, mais sûrement vers 1510. Jean Dupin commença à les rédiger en 1324 et les acheva en 1340. Dans ces deux strophes, le moraliste y mêle les critiques de népotisme qui ont été faites à Jean XXII et que n'a jamais mérité Benoît XII, à son étonnement de voir se construire une forteresse pontificale dans laquelle le pape « se tient fermez ».

En Provence par seigneurie

A le pape (pris) son estaige

Dedans Avignon le citey.

La tient sa court, mais son lignaige

Y est qui prend tout l'avantaige

Les croces, les grans dignitez.

Nostre pape s'est bien mué :

Il vouldra ja de près vouler.

Bien est sa gayole gardee ;

En son palais se tient fermez

Et nul ne puet a luy parler

S'il ne porte d'or grant bousee.

Au XIVe siècle, Jean Froissart, dans ses Chroniques décrit la réception organisée par Clément VII et ses cardinaux, au palais des papes, lors de la venue du roi Charles VI en compagnie de son frère et de ses oncles de Berry et de Bourgogne, au cours de l'automne 1389. Il leur fut servi un « dîner bel et long et bien étoffé », puis après les festivités offertes par le roi et qui mêlèrent caroles et danses, « les dames et demoiselles d'Avignon » reçurent moult largesses de la part du souverain.

En 1855, dans le premier numéro de l'Armana Prouvençau paraissait un poème intitulé La cansoun di felibre. Il était dû à Théodore Aubanel, un des trois piliers fondateurs du mouvement félibréen. Le poète dans une strophe chante le palais des papes :

Dóu goutigue Avignoun

Palais e tourrihoun

Fan de dentello

Dins lis estello.

La Mule du pape, est l'un des contes les plus connus d'Alphonse Daudet, paru dans les Lettres de mon moulin en 1870. C'est l'histoire d'une mule pontificale ayant logé dans le Palais. Le jeune et insolent Tistet Védène (un « effronté galopin »), chargé de s'occuper d'elle, eut l'idée de la faire grimper au « clocheton de la maîtrise, là-haut, tout là-haut, à la pointe du palais », juste avant de partir pour sept années. Un profond besoin de vengeance s'est alors développé chez la mule et lui valu « un coup de sabot si terrible, si terrible, que de Pampérigouste même on en vit la fumée, un tourbillon de fumée blonde où voltigeait une plume d’ibis ; tout ce qui restait de l’infortuné Tistet Védène ! ». À plusieurs reprises le palais et les éléments qui le constitue sont cités ou évoqués : « du haut en bas des maisons qui se pressaient en bourdonnant autour du grand palais papal comme des abeilles autour de leur ruche », « la pointe du palais », « escalier en colimaçon », « la cour », etc.

Quant à Frédéric Mistral, en 1897, dans Le poème du Rhône, il mêle dans la même louange admirative Avignon et le palais des papes : « C'est Avignon et le Palais des papes ! Avignon ! Avignon sur sa Roque géante ! Avignon, la sonneuse de joie, qui, l'une après l'autre, élève les pointes de ses clochers tout semés de fleurons ; Avignon, la filleule de Saint-Pierre, qui en a vu la barque et l'ancre dans son port et en porta les clefs à sa ceinture de créneaux ; Avignon, la ville accorte que le mistral trousse et décoiffe, et qui pour avoir vu la gloire tant reluire, n'a gardé pour elle que l'insouciance… ».

Jacques Bouyala et Havsali, pour les textes, ainsi que Nicole Minck, pour les dessins, sont les auteurs d'une bande dessinée sur Le palais des papes d'Avignon. Elle a été publiée, en 1985, par les Éd. Sibou dans la collection Vivre le passé.

Palais des papes, Livre maquette dû à Jean-Tristan Roquebert, Sylvain Gagnière, Gérard Gros et Alain de Bussac, édité en 1991. Cet ouvrage comprend, outre un texte historique, vingt-huit planches en couleur à découper. Elles permettent de reconstituer le palais pontifical à l'échelle du 1/300. Le texte français est traduit en anglais, allemand, espagnol et japonais.

L'anonyme d'Avignon, roman de Sophie Cassanes-Brouquin, paru en 1992, où son héros, le jeune Toulousain Philippe de Maynial, se rend à Avignon après le départ des papes. Tous attendent encore un hypothétique retour et le palais des papes reste le symbole de la splendeur perdue. Toute la première partie se passe dans la cité désertée où le jeune homme apprend les techniques de la peinture. Grâce à son maître, il y découvre les grands anciens que furent Simone Martini et Matteo Giovanetti, et participe, sans le savoir, à la création de l'École d'Avignon dont les œuvres et les artistes vont influencer toute l'Europe.

La tour des anges, roman de Michel Peyramaure, publié en 2000, et mettant en scène Julio Grimaldi, un fils de paysans italiens venus s'installer à Avignon. Toute sa vie va être scandée à la fois par l'édification du palais des papes, ses rencontres avec ceux qui gravitent autour, dont Pétrarque et Matteo Giovanetti, son travail comme scribe dans le palais même et, après le départ définitif de Grégoire XI à Rome, son rôle de dernier gardien du temple abandonné et particulièrement de la « tour des anges » où la « naine rouge » va le pousser vers la mort.

Panique au Palais des papes, roman policier de Henri Coupon, édité en 2000. L'auteur, un avocat, a choisi Avignon et son Festival comme cadre d'une action terroriste. Après un bain de sang, la loi qui triomphera ne sera pas celle du code de procédure pénale.

La Prophétie d'Avignon, d'Emmanuelle Rey-Magnan et Pascal Fontanille, parue, en 2007, sous forme de roman qui reprend les grands thèmes du feuilleton télévisé, faisant du palais des papes un haut-lieu de l'ésotérisme.

Le palais des papes dans l'art

La plus ancienne représentation du palais des papes se trouve dans la chapelle du Saint-Sacrement de la collégiale Saint-Barnard à Romans-sur-Isère. Une de ses arcades est décorée par une fresque du XVe siècle représentant la légende des saints viennois Exupère, Félicien et Séverin, agenouillés aux pieds d'un pape qui les accueille en les bénissant devant le palais.

Le « Retable du crucifix » d'Antoine Rozen, peint en 1520 est considéré comme la seconde plus ancienne représentation réaliste du palais. Ce panneau montre, de droite à gauche, la tour de la Campane qui possède encore sa toiture quadrangulaire, le campanile de la cloche d'argent, les deux tourelles octogonales surmontant l'entrée du palais démolies en 1770, le chemin de ronde couvert le long de la façade, la tour de la Gache qui domine l'ensemble des bâtiments avant son arasement en 1665. Il est à noter de chaque côté de la porte des Champeaux, la position des défenses avancées qui ne se retrouveront plus sous cette forme dans les représentations des siècles suivants.

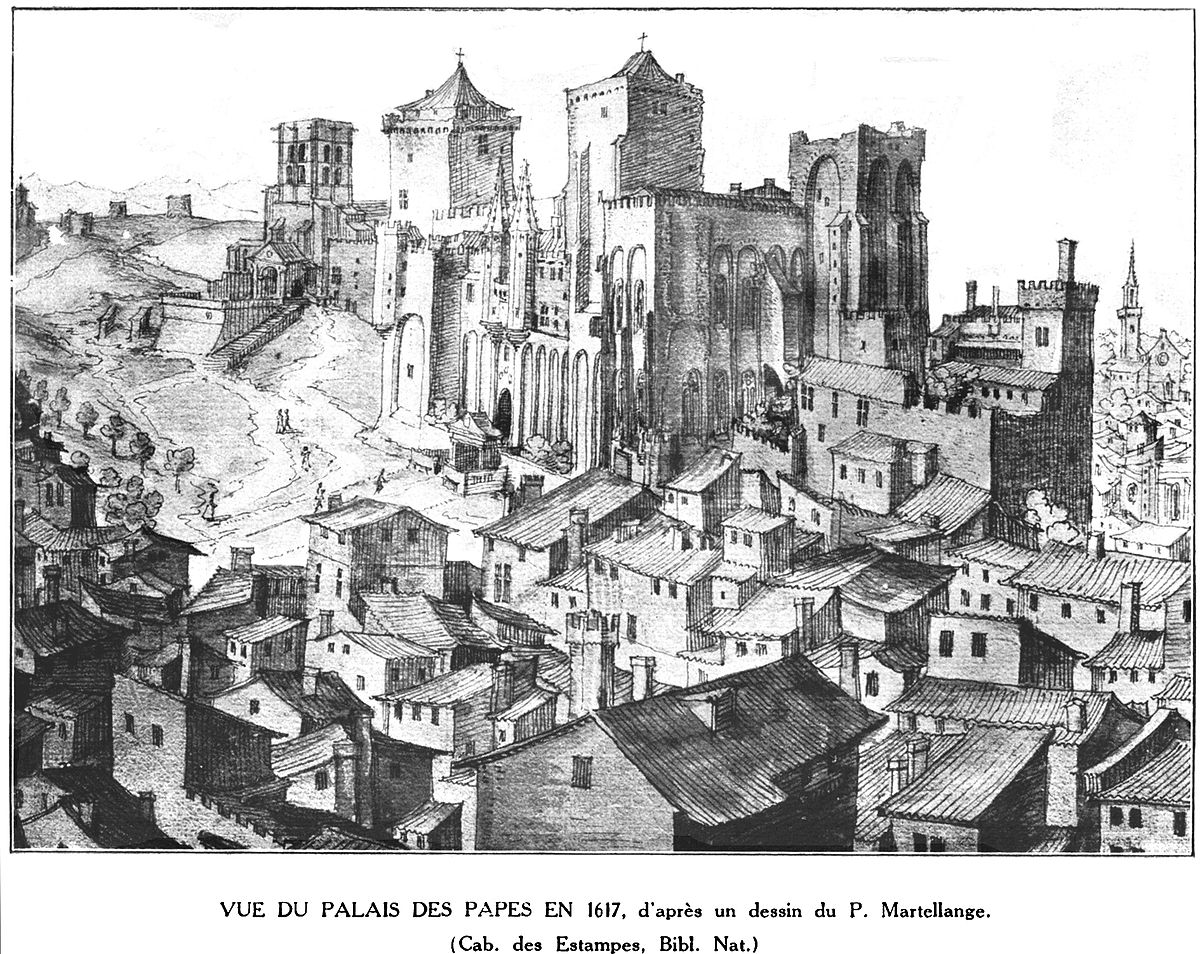

Le dessin du palais des papes en 1617 par le père jésuite Étienne Martellange parfaitement réaliste laisse apparaitre de notables différences entre le retable de Rozen et ce que l'on connaît de nos jours, notamment au niveau d'un porche à l'entrée du palais. Il diffère de celui du tableau peint en 1766 par Claude Marie Gordot sur le « Cortège du vice-légat » et dont l'action principale se situe sur l'esplanade devant le Palais. N'étant pas personnage principal du tableau mais élément du décors, le palais, situé sur le tiers droit du tableau, y est représenté en perspective, mais là encore, l'entrée est différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Cette entrée différente se retrouve aussi sur la gravure de Lemaire, réalisée d'après un dessin de Boucherel, au début du XIXe siècle. Si le ravelin et les défenses avancées, encore en bon état, vont subsister jusqu'en 1857, le châtelet de la tour de la Campane ainsi que les créneaux ont disparu et les tourelles octogonales ont été démolies, en 1770, lors de l'occupation française. Ce document iconographique, outre son intérêt artistique, montre surtout l'état de délabrement de cette façade du palais dont, comme nous le rappelle Viollet-le-Duc : « La partie supérieure (...) était encore intacte au commencement du siècle ; l'ouvrage a été rasé au niveau du chemin de ronde depuis lors ».

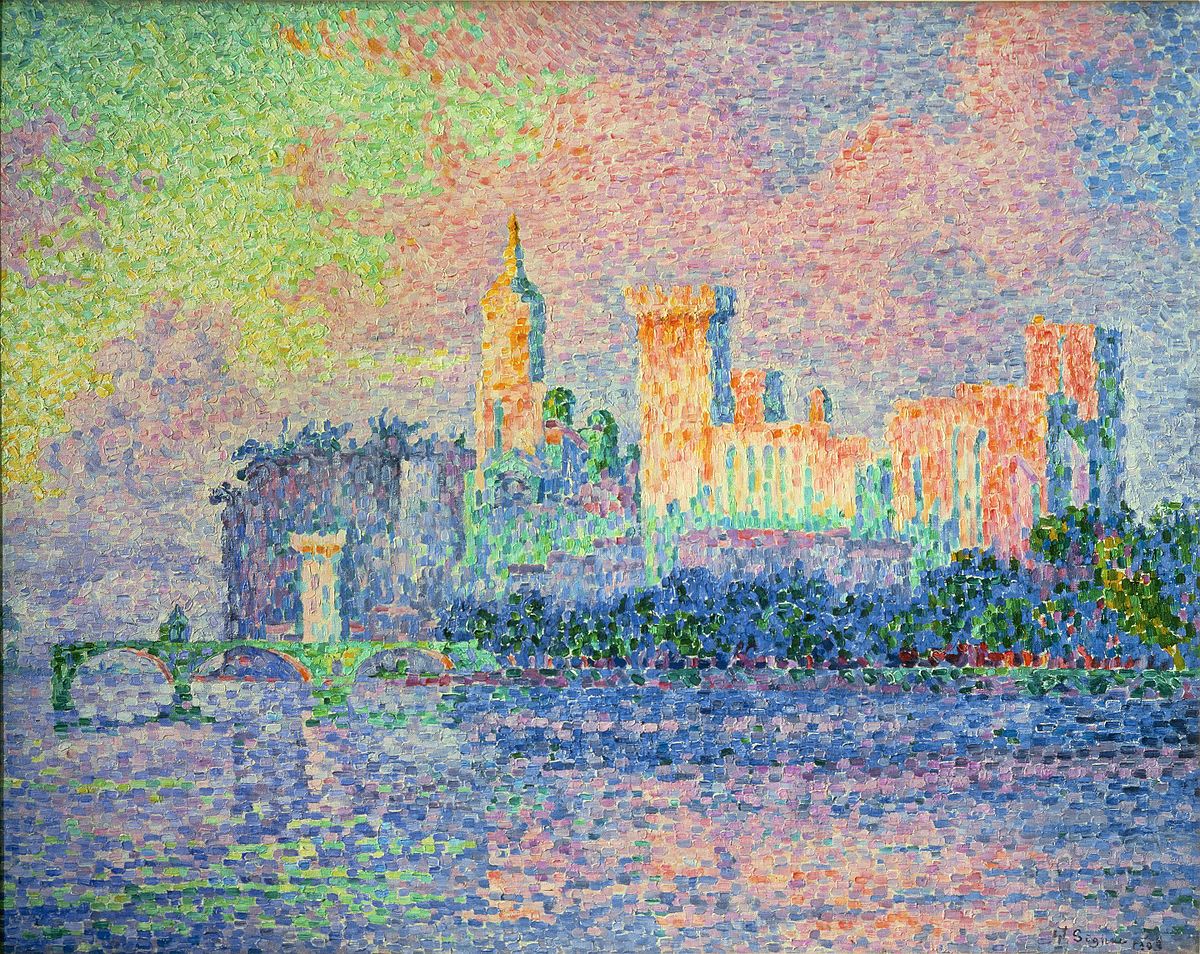

Parmi les représentation plus récentes, dans un style artistique différent, plusieurs peintres ont peint l'ensemble Rhône - pont d'Avignon - Palais des papes - rocher des Doms, mettant tour à tour en avant l'un ou l'autre. Lorsque James Carroll Beckwith peint Le palais des papes et le pont d'Avignon, le palais en lui-même n'est en fait présent que dans le coin supérieur droit sur moins d'un 1/6e du tableau alors que le Rhône en couvre la moitié. Paul Signac, avec son tableau Le Palais des papes représente une vue sensiblement orientée de la même manière, mais même si la proportion accordée au pont d'Avignon (sur la gauche du tableau) reste sensiblement la même, l'angle choisi recentre le palais, le rendant beaucoup plus important et gommant presque du fait le rocher de doms. Les proportions choisie par l'auteur semblent même exagérée afin de lui donner une importance plus grande. Avec une orientation différente, vraisemblablement depuis l'ile de la Barthelasse ou Villeneuve-lès-Avignon, Adrian Stokes pour son Le palais des papes d'Avignon écrase le palais et le pont sur la moitié droite du tableau pour faire ressortir la colline du rocher des doms, et y ajout même de la végétation.

| Fresque du XVe siècle de la collégiale Saint-Barnard de Romans-sur-Isère représentant la plus ancienne vue du palais des papes | ||||

Le palais des papes et la philatélie

Le 20 juin 1938, un timbre dessiné par André Spitz et gravé par Jules Piel, d'une valeur faciale de 3 francs a été émis par la Poste française.

Depuis 1960, chaque année, est organisée, par la Société philatélique Vauclusienne et Provençale, une « Journée du Timbre » à Avignon, pour laquelle des cartes sont éditées avec comme illustration principale une vue du pont Saint-Bénezet et du palais des papes.

En 1997, l'administration postale des îles Wallis-et-Futuna, pour le 50e anniversaire du Festival d'Avignon, a consacré une de ses émissions à cet événement. Le timbre-poste d'une valeur de 160 francs représente au milieu des symboles du théâtre, de la danse et de la musique, le palais des papes illuminé par un feu d'artifice.

En hommage à Jean Vilar, la Poste a émis, le 8 juin 2001, un timbre à double valeur faciale 3 f et 0,46 €, avec en fond le palais des papes.

En 2009, l'administration postale française a émit un timbre d'une valeur faciale de 0,70 euros. Ce timbre, représentant le Palais des papes dans son ensemble vue par l'ouest, est dessiné et gravé par Martin Mörck.

Le palais dans les médias

Plusieurs émissions de télévision se sont déroulées soit dans le palais (Des racines et des ailes), soit directement à proximité (Tenue de soirée de Michel Drucker).

Le dimanche 15 juillet 2007, Franck Ferrand sur Europe 1 lui consacre une moitié d'émission avec comme invitée Cécile Blanc, une guide conférencière du Palais.

De plus, dans le cadre du festival, il arrive que des radios s'installent au Palais des papes le temps d'une soirée. C'est le cas de France Culture le 9 juillet 2007, en direct et en public dans la cour d’honneur du Palais, pour la lecture de Quartett de Heiner Muller, par Jeanne Moreau et Sami Frey. Encore France Culture pour des extraits de La Divine Comédie de Dante par Valérie Dréville et cinq comédiens.

Au cours de l'année 2007, un feuilleton télévisé sur le thème de l'ésotérisme, La Prophétie d'Avignon, a été tourné dans le palais des papes. Cette coproduction franco-suisse en huit épisodes de 52 minutes, a été diffusée en Suisse à partir du 8 août 2007 sur TSR1 et en France du 28 août 2007 sur France 2.