Palais des papes d'Avignon - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Éléments d'architecture

De par sa taille, soit environ 15 000 m2 de plancher, le palais des papes est le plus important ensemble gothique au monde. Outre sa taille, de nombreux éléments de son architecture méritent une attention particulière... C'est pourquoi, lorsque Viollet-le-Duc rédige son Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, plusieurs passages parlent du palais.

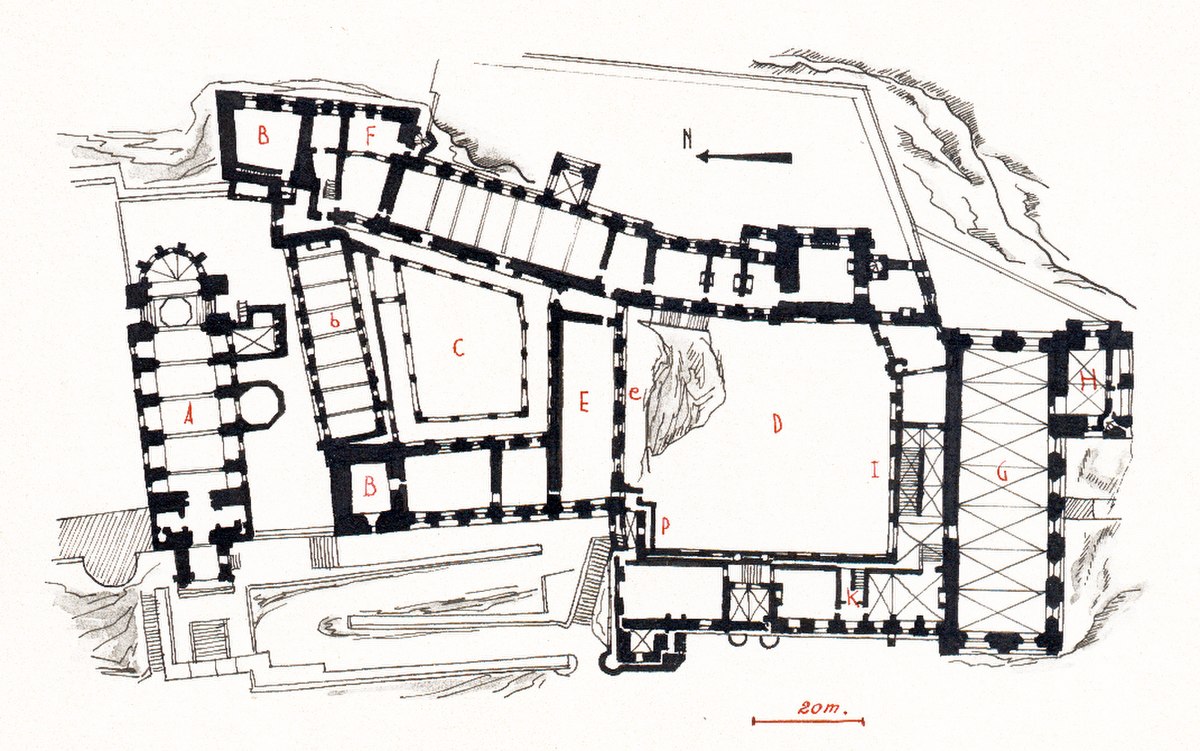

A, église Notre-Dame des Doms, rétablie dans sa forme première et avant l'adjonction des chapelles.

B & H, tours

b, corps de logis avec au-dessous, la salle des festins

C, cour du cloître

D, cour d'honneur

e, mâchicoulis défendant le bâtiment E

G, grande salle entièrement voûtée qui servait de chapelle.

I, escalier d'honneur donnant entrée à la chapelle et dans les appartements des corps de logis à l'occident et au levant.

K, escalier desservant un couloir de service qui longe les pièces de l'aile occidentale et communique avec les défenses supérieures par les vis L, aboutit au-dessus de la poterne P, et met l'aile occidentale en communication avec le logis E.

F, les grandes cuisines (premier étage).

La façade ouest

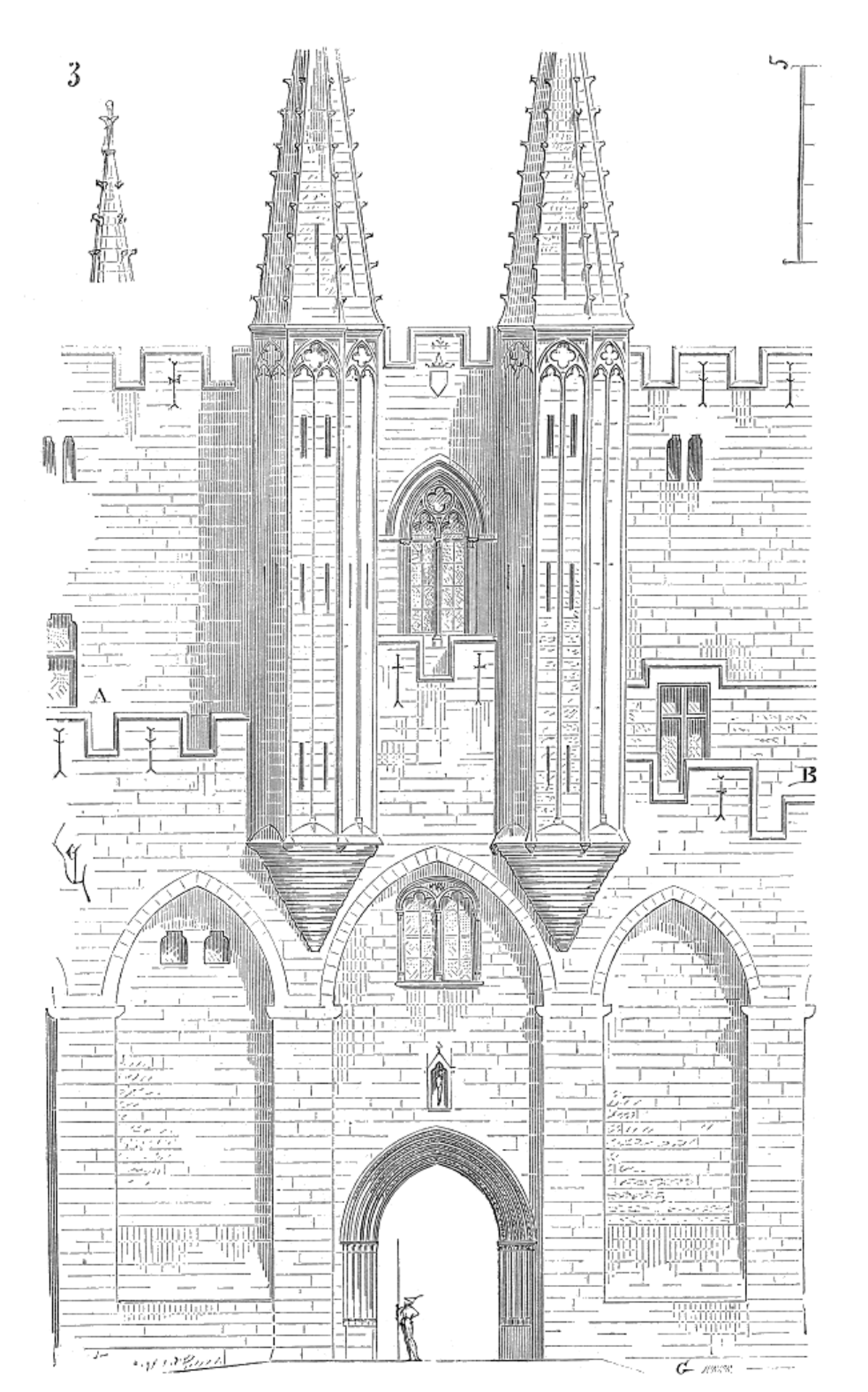

Dans son tome IX du Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, Viollet-le-Duc décrit la porte principale du palais des papes :

« (...) flanquée de deux véritables tourelles, dont la disposition mérite l'attention. Cette façade se compose d'une suite d'arcs percés de mâchicoulis à la hauteur de 15 mètres au-dessus du sol, et portant un chemin de ronde crénelé, en arrière duquel le mur de face s'élève jusqu'aux combles et porte un second crénelage. Les deux tourelles de la porte reposent, en tas de charge, sur deux piles des arcs formant mâchicoulis, et profitent de la saillie du chemin de ronde pour s'élever jusqu'au crénelage supérieur ; elles flanquent ainsi les deux chemins de ronde inférieurs A et B, et ajoutent aux défenses de la porte. Les pyramides de couronnement de ces deux tourelles étaient de pierre et décorées de crochets. On observera que les culs-de-lampe qui les supportent sont sur plan circulaire, tandis que les tourelles sont elles-mêmes tracées sur plan octogone, avec nerfs saillants aux angles et au milieu des faces du prisme. Cette disposition n'est pas rare pendant le XVe siècle. »

Lorsque l'on compare l'architecture autour de la porte entre la version actuelle et la version dessinée par Viollet-le-Duc, l'on peut remarquer des différences. Une partie de celles-ci sont toutefois expliquées par lui-même dans une note de bas de page faisant référence aux deux chemins de ronde :

« La partie supérieure de ces tourelles était encore intacte au commencement du siècle ; l'ouvrage a été rasé au niveau du chemin de ronde depuis lors, mais il existe des dessins et tableaux, dans la bibliothèque d'Avignon, qui permettent de le rétablir dans son intégrité. »

Les autres différences sont dues à la reconstruction de la façade après l'évacuation des lieux par les militaires au XXe siècle. Viollet-le-Duc nous explique aussi un autre point important de l'architecture du palais des papes, pas seulement propre à la porte principale, mais à l'ensemble des murs d'enceinte :

« Si l’enceinte d’Avignon n’était qu’une défense de deuxième ou de troisième ordre, le château, résidence des papes pendant le XIVe siècle, était une redoutable citadelle, pouvant, à cause de son assiette, de son étendue, et de la hauteur de ses tours, soutenir un long siège. Là encore les tours sont carrées, mais d’une épaisseur et d’une élévation telles qu’elles pouvaient défier la sape et les projectiles lancés par les engins alors en usage ; elles étaient couronnées de parapets et mâchicoulis en pierre portés sur des corbeaux. Quant aux mâchicoulis des murs, ils se composent d’une suite d’arcs en tiers-point laissant entre eux et le parement extérieur un espace vide propre à jeter des pierres ou tous autres projectiles. »

Le rôle de place forte du palais était donc, selon lui, incontestable. Cependant, dans le tome VI, il prend soin de préciser :

« On voit au palais des papes, à Avignon, des mâchicoulis obtenus au moyen de grands arcs qui reposent sur des contre-forts. Ces mâchicoulis donnaient de longues rainures par lesquelles on pouvait jeter non-seulement des pierres, mais des pièces de bois en travers ; ils avaient l'inconvénient de ne pas battre le devant de ces contre-forts et de laisser ainsi des points accessibles aux assaillants. Ce système n'a guère été employé par les architectes militaires des provinces du nord ; ceux-ci ont admis de préférence le système des mâchicoulis continus. C'est, en effet, dans les œuvres des architectes septentrionaux qu'il faut toujours aller chercher les défenses les plus sérieuses ; beaucoup de fortifications du midi de la France et de l'Italie semblent faites plutôt pour frapper les yeux que pour opposer un obstacle formidable aux assaillants, et dans ces contrées souvent les mâchicoulis sont une décoration, un couronnement, non point une défense efficace. »

Cela illustre clairement que le but du palais n'était pas uniquement la protection, mais que l'apparat avait tout autant sa place.

Les tours

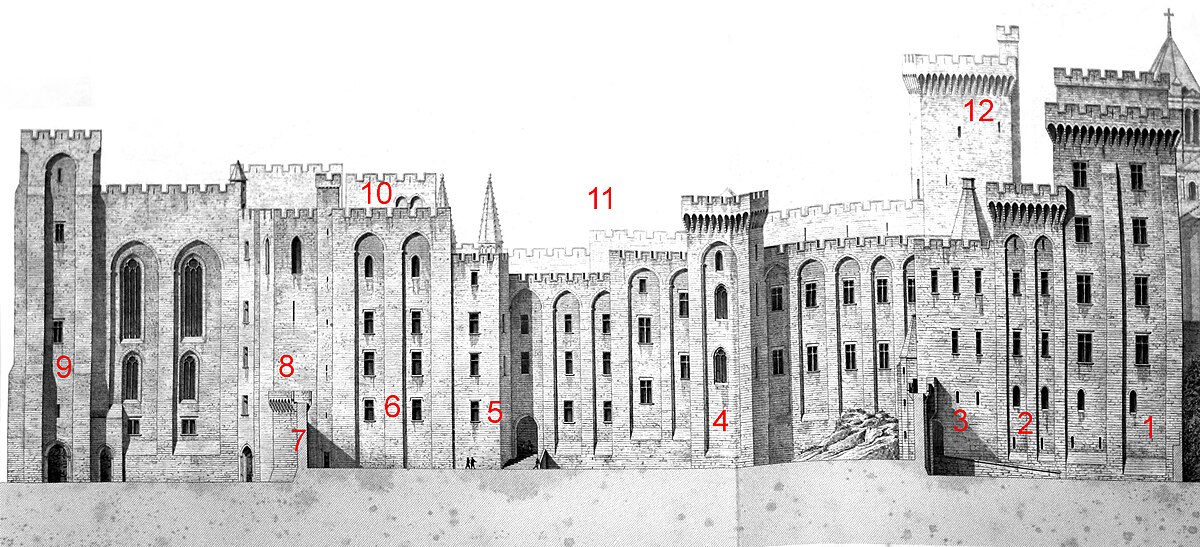

1- tour de Trouillas

2- tour des Latrines ou de la Glacière

3- tour des Cuisines

4- tour Saint-Jean

5- tour de l'Étude

6- tour des Anges ou tour du pape

7- tour du Jardin

8- tour de la Garde-Robe

9- tour Saint-Laurent

10- tour de la Gache (derrière)

11- tour d'angle ou des Grands Dignitaires (dessous)

12- tour de la Campane

Le palais des papes possède douze tours qui sont :

- La tour de Trouillas. Véritable donjon, elle occupe l'angle nord-est du palais et possède un toit terrasse. Elle avait initialement une hauteur de 60 mètres. La tour compte un rez-de-chaussée et cinq étages. Dans la salle basse, qui communique avec le cloître, sous le pontificat de Clément VI, fut incarcéré Cola di Rienzo pendant treize mois. Sa fonction de défense est confirmée par l'épaisseur de ses murs, jusqu'à 4,50 mètres, et les affectations de ses étages : chambres des sergents d'armes et d'artillerie.

- Située au sud et directement accolée à la tour de Trouillas, la tour des Latrines ou de la Glacière. Sa première dénomination date du séjour des papes. Il y avait deux étages de latrines qui correspondaient avec les deux galeries du cloître. Leur fosse était irriguée par une récupération des eaux de pluie à partir du cloître et correspondait avec le grand égout des cuisines avant de se jeter dans la Durançole et le Rhône. Cette fosse servit de glacière au temps des vice-légats et ce nom lui resta après le massacre d'octobre 1791. Au sommet de la tour se trouvait le logement du Capitaine du palais.

- La tour des Cuisines, elle aussi au nord-est du palais, est au sud et directement accolée à la tour des Latrines. Elle porte ce nom tout simplement car elle abrite les anciennes cuisines.

- La tour Saint-Jean. Située sur la façade est, cette petite construction crénelée de base carrée est dite encore tour des chapelles. En effet, outre la chapelle Saint-Jean réservée aux hauts dignitaires admis dans le Consistoire, elle abrite aussi la chapelle Saint-Martial réservée au pape et accessible depuis le Grand Tinel.

- La tour de l'Étude. Toujours sur la façade est, au niveau des appartements privés. Elle était la plus proche de la « Roma » aujourd'hui détruite.

- La tour des Anges ou tour du pape est encore plus au sud de la façade est. Couverte d'une terrasse entourée d'un parapet crenelé et sommée d'un châtelet, elle fut d'abord dénommée « grande tour » ou « tour du trésor ». En dépit de son occupation par les militaires, c'est l'une des mieux conservée du palais. Elle servit à abriter la « chambre du pape » Benoît XII peinte a tempera de rinceaux de feuillage sur lesquels sont posés des oiseaux, ainsi que sa « librairie » et les salles du « trésor haut » et du « trésor bas ». Ancienne extrémité sud du vieux palais de Benoît XII, sa seconde vocation fut d'être une tour de défense. Ses murs, épais de trois mètres, sont renforcés aux angles et au milieu par des contreforts. Le cinquième étage de la tour était affecté aux sergents d'armes formant la garde du palais.

- La tour du Jardin est aujourd'hui détachée du palais, dans le jardin à l'est du palais. Elle est située à l'est de la Roma (aujourd'hui disparue).

- La tour de la Garde-Robe est une construction du palais neuf de Clément VI directement accolée au sud de la tour des Anges.

- La tour Saint-Laurent. Située à l'angle de la place de la Mirande et de la rue Peyrolerie, au sud-est du palais, elle fut rajoutée sous le pontificat d'Innocent VI. Vouée à la défense, on peut voir encore les rainures et les crochets de ses herses. Composée de six niveaux, elle assurait la protection de l'angle sud-est du palais. Les cardinaux revêtaient ici leurs vêtements sacerdotaux, ce qui lui a valu le nom de revestiaire. Plus tard, aux XVIIe et XVIIIe siècles, elle devint le siège de l'Auditeur général, président de la Rote.

- La tour de la Gache, située entre la porte des champeaux et la Grande Audience, au sud-ouest du palais. Du haut de cette tour de guet, on donnait, à son de trompe, le signal du couvre-feu, on avertissait les habitants en cas d'incendie ou d'alarme. Dans la salle du rez-de-chaussée se tenait, au temps des papes, l'audience des contredites ou petite audience. Le siège de ce tribunal, lié à la chancellerie, fut transformé, au début du XVIIIe siècle, en arsenal. C'est de cette époque que date la décoration en grisaille de sa voûte.

- La tour d'angle ou des Grands Dignitaires car située dans le prolongement de l'aile des Grands Dignitaires (angle sud-ouest du palais neuf).

- La tour de la Campane. Elle fait le pendant à la tour du Trouillas et protégeait la face nord du palais. C'est là que logeait le Maître d'Hôtel du pape. Il accédait à ses appartements par la galerie haute du cloître qui avait été décorée a tempera par Matteo Giovanetti.

Les principales salles

| Salle | m2 |

| Salle des Gardes | 170 |

| Chambre du Trésorier | 170 |

| Cubiculaire | 230 |

| Grand Tinel | 480 |

| Salle du Conclave | 72 |

| Paneterie - Bouteillerie | 350 |

| Grand Cellier Benoit XII | 350 |

| Grande audience | 820 |

| Galerie du Cloître | 100 |

La salle des gardes est située dans l'aile des Grands Dignitaires. La pièce fait 17 mètres sur 10 et se compose de deux travées inégales avec croisée d'ogives. Au-dessus de celle-ci, se trouve l'ancienne chambre du Trésorier. Très haute de plafond, elle possède plusieurs portes et permet d'offrir à son occupant une agréable vue. La pièce dite : « le Cubiculaire », l'une des plus belles pièces du Palais, qui fut habitée par le cubiculaire du Pape, Bernard de Saint-Étienne. Située derrière les deux tourelles de la façade principale du palais où elle a une fenêtre, au-dessus de la Porte des Champeaux, la pièce fait 9,80 mètres par 7,40.

L'aile du Conclave possède la salle du Conclave qui fut autrefois l'appartement des hôtes. Le roi Jean le Bon, l'empereur Charles IV, Pierre IV, roi d'Aragon, Louis II de Bourbon, les ducs d'Orléans, de Berry, de Bourgogne y séjournèrent. Cette salle communique avec le grand Tinel qui désigne l'ancien grand réfectoire ou salle des festins. Cette pièce, aux proportions impressionnantes puisque très haute de plafond et couvrant 48 mètres de long sur 10,25 mètres de large, était aussi utilisée lors des conclaves. Au-dessous de la salle du Conclave se trouve la « Paneterie », grande pièce autrefois divisée en six plus petites et qui servaient à l'époque pour l'intendance et la confection des repas de la cour (soit plus de 300 repas par jour) et la fourniture de repas aux pauvres (distribution de pain et vin à 800 pauvres par jour). Encore au-dessous, au niveau le plus bas, le « grand cellier » (ou Grand Cellier Benoît XII), ancienne cave creusée en 1337 dans le rocher. Pour y accéder, il fallait passer par la « galerie du Cloître ».

Enfin, la salle de la « Grande audience » ou Tribunal de la Rota, chef-d'œuvre de Jean du Louvres, dit de Loubières, 52 mètres de long sur 16,80 mètres de large et 11 mètres de haut. Elle est située du côté opposé à l'aile du conclave par rapport à la Porte des Champeaux. À la mort de Clément VI, Matteo Giovanetti avait réalisé sur le mur nord de sa travée orientale, ses deux voûtains et la moitié du mur est, une impressionnante série de fresques figurant le « Jugement Dernier ». Elles furent détruites par les militaires en 1822.

Plusieurs galeries permettaient de rejoindre les différentes parties dont la « galerie du Conclave » et la « galerie du cloître ».

Le studium de Clément VI ou chambre du cerf

C'est l'une des plus célèbres salles du palais grâce à sa décoration exceptionnelle. Ce studium ou salle d'études, voulu par Clément VI, porte depuis longtemps le nom de « Chambre du Cerf » à cause d'une chasse peinte sur son mur occidental. Malheureusement, lors d'un aménagement de cette pièce au temps des vice-légats, le cervidé a été coupé par la mise en place d'une cheminée, et il n'en reste plus que l'arrière-train.

Michel Laclotte a été l'un des premiers à souligner toute l'innovation que représentait le choix du thème naturaliste des fresques décorant le studium de Clément VI. Ce spécialiste de la peinture du XIVe siècle considère que :

« La chambre du cerf est le premier ensemble mural parvenu jusqu'à nous, dont le thème sylvestre soit interprété avec un naturalisme vraiment descriptif. Des sujets profanes apparaissent dans le décor mural, en Italie et en France, dès le XIIIe, mais ceux qui subsistent sont le plus souvent traités avec un esprit tout conventionnel. Nous trouvons là en revanche un sens vrai, à la fois réaliste et poétique, de la nature mystérieuse et foisonnante, monotone et diverse, bruissante et pourtant calme. »

Il conclut son analyse par une synthèse qui a fait date dans l'histoire de l'art médiéval tardif ou gothique international :

« On sait que Clément VI passa la première partie de sa vie en France. Est-ce en se souvenant des tapisseries d'Arras à sujets de verdure et de chasse qu'il y put admirer, qu'il souhaita un décor semblable pour son studium ? C'est probable. Une idée française traduite en langage italien, les fortes conceptions plastiques des héritiers de Giotto au service de l'idéal courtois du Roman de la Rose, tel serait l'heureux accord conclu à la chambre du cerf entre une civilisation et un style. »

Même si le nom de Robin de Romans a été avancé, l'état actuel des recherches sur l'auteur des fresques ne permet pas de connaître le nom du ou des peintres qui ont œuvré dans cette salle. Dominique Vingtain, qui fut conservatrice du palais des papes, soutient l'intervention de plusieurs peintres faisant partie d'un atelier franco-italien et placés sous le direction de Mateo Giovanetti. Mais elle réfute les noms de Robin de Romans, Pierre Resdol, Rico d'Arezzo ou Pietro de Viterbe.

Par contre elle considère que :

« Les peintures de la chambre du cerf témoignent de la volonté de Clément VI de faire réaliser une composition incomparable relevant d'un goût nouveau pour un naturalisme qui ne connaissait pas d'équivalent que ce soit à Avignon ou ailleurs. »

Pour elle le choix de l'iconographie relève, fort probablement, du commanditaire et de sa volonté de se présenter, à travers les scènes de chasse, comme un seigneur. C'est ce que suggérait déjà, en 1933, le docteur Gabriel Colombe à propos des personnages représentés. Il considérait notamment que le fauconnier et son fils ne pouvaient être que des parents du pape et a vu chez l’adulte le portrait de Guillaume II Roger de Beaufort, frère du pape, et chez l’adolescent qui lui fait face, celui de son fils Guillaume III, futur vicomte de Turenne.

Les chapelles

Située au deuxième étage de la tour Saint-Jean, la chapelle Saint-Martial retrace par ses peintures les points forts de la vie de saint Martial. Elle fut réalisée par Matteo Giovanetti entre 1344 et 1345. Le sens de lecture de ces scènes va de haut en bas.

Les voûtains de cette chapelle sont illustrés de treize scènes du début de la vie de saint Martial : sa rencontre avec l'enseignement du Christ lorsqu'il était jeune ; son baptême ; la prédication du Christ ; la pêche ; l'apparition du Christ à saint Pierre et sa demande d'envoyer Martial évangéliser la Gaule ; l'envoi de Martial avec deux compagnons en Gaule ; la remise du bâton pastoral de saint Pierre à Martial ; la résurrection d'Austriclinien pendant laquelle Martial impose le bâton de saint Pierre à la mort ; la guérison de la fille d'Arnulfus ; la résurrection du fils de Nerva ; le baptême du peuple de Toulx ; le miracle d'Ahun et la guérison du paralytique.

Le registre supérieur continue avec sept autres scènes en quatre panneaux : la résurrection d'André et d'Aurélien à Limoges ; le martyre de sainte Valérie, la montée au ciel de son âme et la résurrection de son bourreau ; l'amende honorable du duc Étienne et la résurrection d'Hildebert, l'un de ses officiers ; la destruction des idoles à Bordeaux, la guérison de Sigisbert, comte de Bordeaux et l'extinction de l'incendie.

Sur le registre médian, on trouve neuf autres scènes en quatre panneaux : l'apparition du Christ à Martial à Poitiers puis le martyre des saints Pierre et Paul ; l'ordination de saint Aurélien et la création de treize églises en Gaule ; l'apparition du Christ pour l'annonce de la mort à Martial, l'offrande faite à Martial par sainte Valérie de sa tête coupée et enfin sa mort ; le cortège funèbre et la guérison des malades grâce à son suaire. Ce registre étant plus proche du sol et donc plus facilement accessible, il est en moins bon état de conservation que le reste. Enfin, le registre inférieur, juste au-dessus du sol, est réservé à des motifs en trompe-l'œil.

De 1347 à 1348, Matteo Giovannetti s'occupa de la chapelle Saint-Jean. Située sous la chapelle Saint-Martial, cette dernière, avec une entrée par le nord, est accessible depuis la salle du Consistoire, de plain-pied avec le cloître construit par Benoit XII. Là encore, le sens de lecture s'effectue de haut en bas, mais il y a en parallèle deux histoires, celle de saint Jean-Baptiste au sud et à l'est et celle de saint Jean l'évangéliste au nord et à l'ouest. L'histoire proprement dite ne commence qu'à partir du registre supérieur, les voûtains étant dédiés à la présentation de parents des deux saints. Pour saint Jean-Baptiste : sainte Élisabeth sa mère, saint Zacharie son père et sainte Ismèrie sa grand-mère maternelle. Pour saint Jean l'évangéliste : sainte Marie-Salomé sa mère, saint Zébédée son père et sainte Anne sa grand-mère maternelle. En tout, avec les deux Jean, huit personnages sont présents sur les voûtains.

Les registres supérieurs et médian reprennent cette même division et le registre inférieur était là encore réservé à des motifs en trompe-l'œil.

Édifiée sous Clément VI, la Grande Chapelle, est dédiée aux apôtres Pierre et Paul et fut achevée après quatre années de travaux. Avec ses 52 mètres de long sur 15 mètres de large et 20 mètres de haut, sa nef est exceptionnelle. D'une qualité architecturale bien supérieure aux deux « petites » chapelles de la tour Saint-Jean, les premières peintures de ses murs datent en réalité du XVIe siècle.

On y accède par un escalier monumental, dit escalier d'honneur. Son concepteur, Jean du Louvres, opta pour un escalier rampe-sur-rampe, nouveauté qui rompait totalement avec les escaliers à vis ou à volée droite qui avaient été jusqu'alors construits. Il fut terminé et payé à l'architecte en octobre 1346. Dominique Vingtain, conservatrice du palais, considère que c'est une première dans l'architecture gothique :

« Il s'agissait là d'une innovation architecturale pour Avignon, certes, mais aussi pour le reste de la France. »

Son portail et son parvis sont aussi remarquables. Situé au niveau de la Cour d'Honneur, c'est de cet endroit que le souverain pontife donnait sa triple bénédiction à la foule et qu'on lui apposait la tiare lors de son couronnement pontifical. Malheureusement, l'occupation du palais par les militaires a dégradé l'ensemble.

Les cours

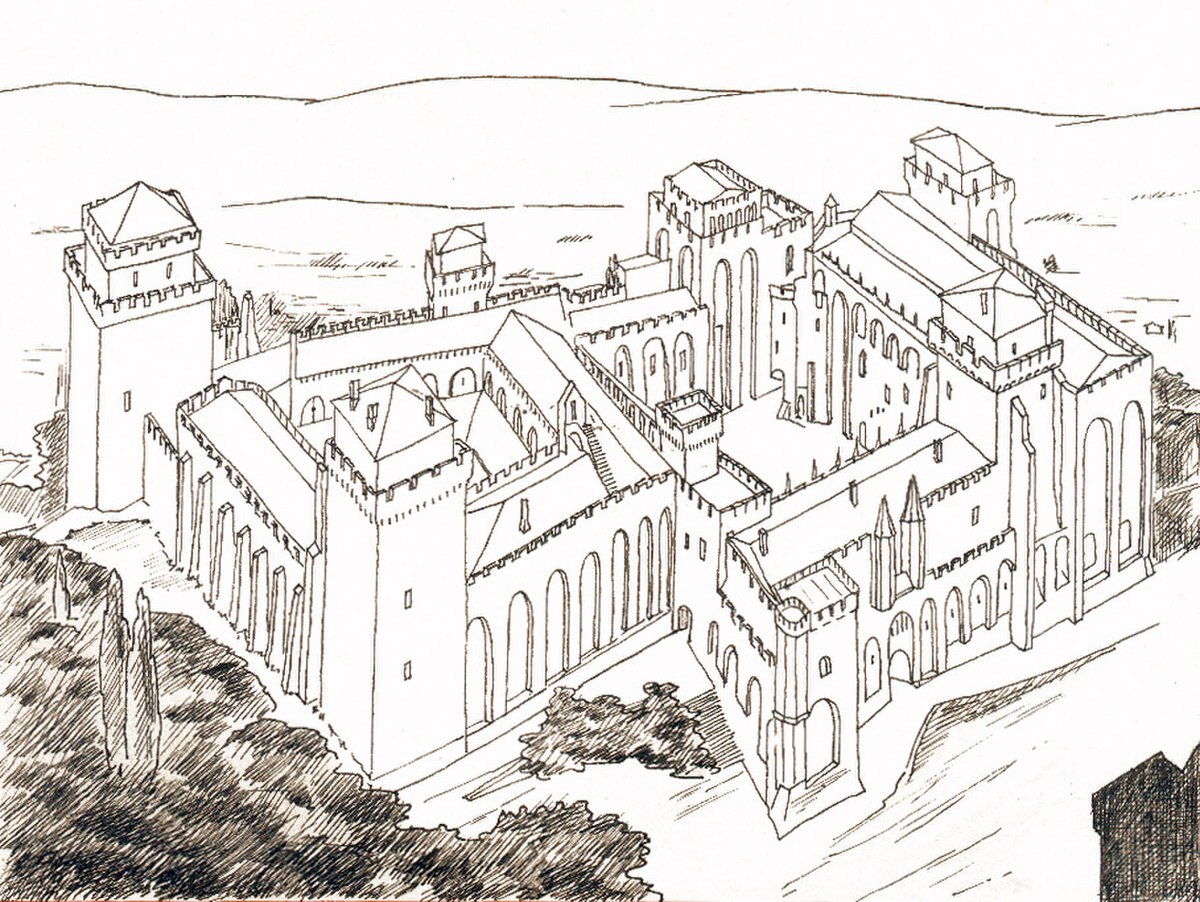

La Cour d'Honneur

Clément VI, dès la début de son pontificat, en 1342, fit raser les maisons et édifices situés près du palais vieux. Ces bâtiments délimitaient la place des Cancels et c'est sur cet emplacement que fut établie la « Cour d'Honneur ». Celle-ci accueille aujourd'hui les représentations majeures du Festival d'Avignon. C'était au XIVe siècle, le lieu de passage, de rendez-vous et d'attente où se pressaient tous ceux qui étaient admis au palais. De la fenêtre de la « Grande Audience », qui la surplombe sur le côté droit, le souverain pontife apparaissait à la foule et lui donnait sa bénédiction.

C'est un carré de 1 800 mètres carrés environ qui est borné au nord et à l'est par le palais vieux tandis qu'au sud et à l'ouest, il l'est par le palais neuf. En son centre se trouvent les vestiges de la salle d'audience de Jean XXII et le puits, profond de 29 mètres, qu'Urbain fit creuser. Primitivement trois portes ouvraient cette cour :

- la porte des Champeaux, seule entrée actuelle ;

- la porte Notre-Dame, au nord-ouest ;

- la porte de la Peyrolerie, au sud-est.

La cour du cloître

La cour du cloître est délimitée par quatre bâtiments : l'aile du Consistoire, à l'est, l'aile des Hôtes, au sud, l'aile des Familiers, à l'ouest, et la chapelle de Benoît XII, au nord.

L'aile du Consistoire se compose de deux salles superposées : la salle du Consistoire et le Grand Tinel. À l'arrière de cette aile se trouvent la Bouteillerie et la Panetterie. L'aile des Hôtes ou aile du Conclave s'étage sur trois niveaux. Au rez-de-chaussée se trouve le Grand Cellier ; au-dessus, les appartements des bouteillers et des panetiers, et le troisième étage (30 mètres de long et de plain-pied), appelé « chambre de l'Empereur » depuis que Charles IV de Luxembourg y séjourna.

L'aile des Familiers regroupe les logements de la Curie. Elle se compose d'un rez-de-chaussée et de deux étages. Quant à la chapelle de Benoît XII, elle est subdivisée en deux parties : la chapelle basse ou obscure, qui fut rapidement transformée en réserve ; la chapelle haute ou Grande Chapelle. L'ensemble de ces deux bâtiments est affecté aux Archives départementales, tandis que l'aile méridionale du cloître a été transformée en Centre de Congrès.