Peste de Marseille (1720) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La peste et la littérature

Cet évènement est repris par de nombreux écrivains.

Dans les Mémoires d'outre-tombe, François-René de Chateaubriand parle de la peste et de celle de Marseille en particulier : « Dans un quartier dont tous les habitants avaient péri, on les avait murés à domicile, comme pour empêcher la mort de sortir. De ces avenues de grands tombeaux de famille, on passait à des carrefours dont les pavés étaient couverts de malades et de mourants étendus sur des matelas et abandonnés sans secours. (...) Sur l'esplanade de la Tourette, au bord de la mer, on avait, pendant trois semaines, porté des corps, lesquels, exposés au soleil et fondus par ses rayons, ne présentaient plus qu'un lac empesté. Sur cette surface de chairs liquéfiées, les vers seuls imprimaient quelque mouvement à des formes pressées, indéfinies, qui pouvaient avoir été des effigies humaines. »

Dans les années cinquante, Marcel Pagnol écrit un texte sur l'épidémie qui deviendra, sous le titre Les Pestiférés, le chapitre neuf de son livre posthume Le Temps des amours (1977).

La peste et ses représentations

Le souvenir de la peste de 1720, évènement tragique d'une ampleur exceptionnelle, semble toujours présent dans la mémoire collective des Marseillais. Ainsi, jusque dans les années 1940, pour dire merde, les Marseillais prononçaient parfois le nom de Moustier. Cela peut expliquer le grand nombre de réalisations de peintures, gravures ou sculptures et de publications d'ouvrages historiques ou romans concernant cette épidémie.

Peintures et gravures

Gravure de Michel Serre

Une dizaine d'œuvres semblent avoir été réalisées pendant ou peu de temps après l'épidémie : trois toiles de Michel Serre, quatre gravures de Jacques Rigaud, un ex-voto de François Arnaud, une toile de Jean-François de Troy et une esquisse attribuée à Dandré-Bardon. Les toiles de Michel Serre, commissaire courageux du quartier Saint-Ferréol, sont d'autant plus intéressantes qu'il a été un témoin direct de l'évènement. Ces œuvres contemporaines peuvent être classées en deux groupes.

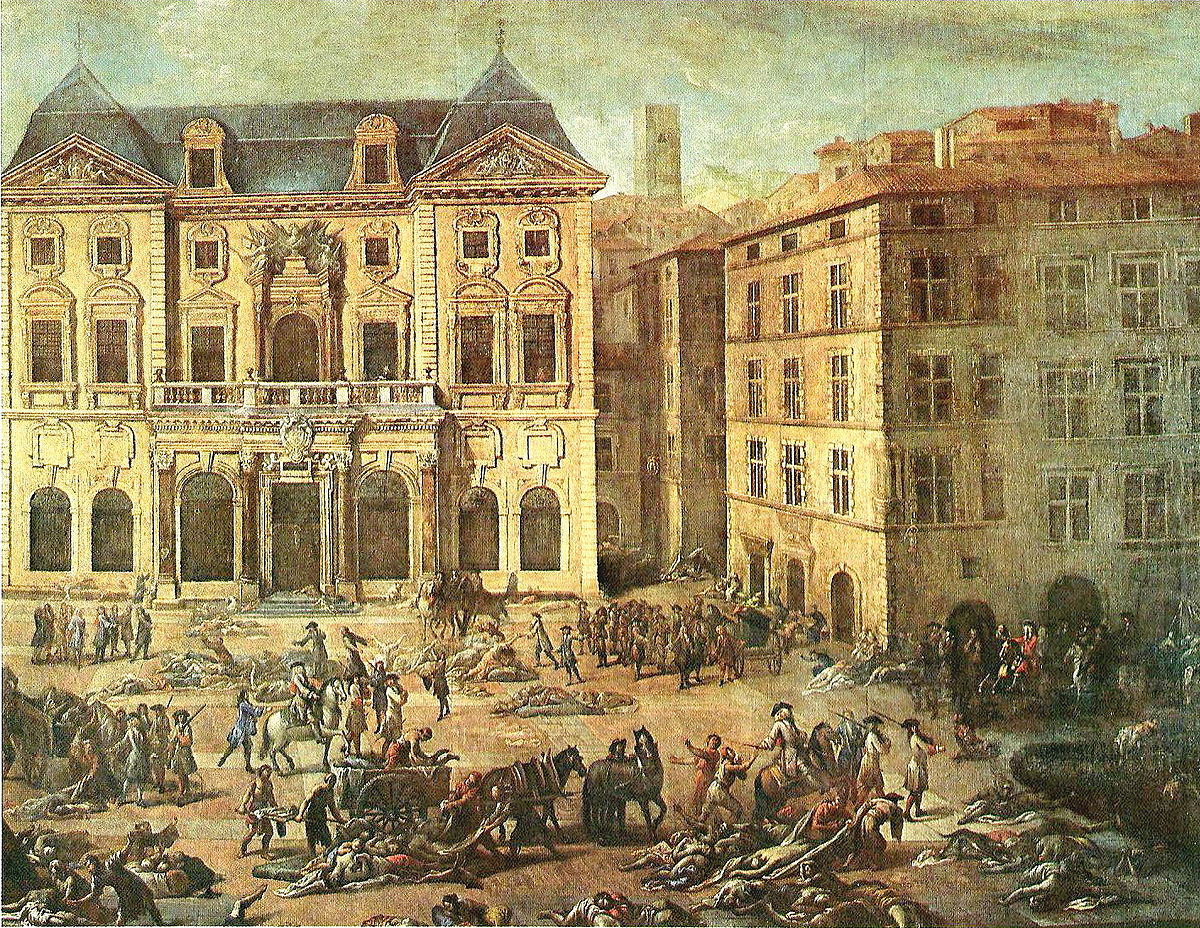

Le premier représente les scènes des rues. Il s'agit de deux toiles imposantes de Michel Serre : « Vue de l'hôtel de ville » (h. 3,05 x L. 2,77) et « Vue du Cours » (actuellement cours Belsunce) (h. 3,17 x L. 4,40), et de quatre gravures de Rigaud. Les deux toiles de Michel Serre sont achetées par M. de Cannis qui les fait exposer en Angleterre et en Hollande. Elles font partie de la collection attribuée par Mgr de Belsunce au collège des Jésuites qui porte son nom. Elles y demeurent jusqu'à la suppression de l'ordre en 1762. Elles sont ensuite acquises par délibération de la ville en date du 24 octobre 1763 pour être placée à l'hôtel de ville d'où elles seront transférées en 1804 dans le nouveau musée installé dans l'ancien couvent des Bernardines, actuel lycée Thiers. Elles se trouvent aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Marseille. La toile « Vue de l'Hôtel de ville » est remarquablement rendue depuis les scènes d'enlèvement des cadavres jusqu'au pavillon de l'hôtel de ville et de l'immeuble qui le jouxte avec ses fenêtres à meneaux. Cette toile est malheureusement parvenue mutilée de sa partie gauche, au couchant de l'hôtel de ville.

Le deuxième groupe représente l'inhumation des cadavres pestiférés de l'esplanade de la Tourette par le chevalier Roze ; il s'agit de la troisième toile de Michel Serre, « Scène de la peste de 1720 à la Tourette » (h. 1,25 x L. 2,10) exposée au musée Atger de Montpellier, du tableau de Jean-François de Troy, « Le chevalier Roze à la Tourette » (h. 2,28 x L. 3,75) peint en 1725 et actuellement au musée des Beaux-Arts de Marseille. Ce dernier tableau a servi de modèle à Thomassin pour réaliser une gravure en 1727 qui se trouve au musée de la Marine à Marseille. L’esquisse attribuée à Dandré-Bardon qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Rouen concerne également le chevalier Roze. La toile « Scène de la peste de 1720 à la Tourette » de Michel Serre aurait appartenu au chevalier Roze en personne ; c'est celle où les pestiférés sont les plus présents avec les forçats dont l'aspect dramatique est renforcé par un bandeau imbibé de vinaigre qui est censé les protéger de la contagion. La présence du chevalier Roze, des échevins et des piquets de troupe à l'angle des rues est rendue nécessaire par la conduite redoutée des forçats. Cette toile donne par ailleurs en arrière plan la meilleure représentation du portail baroque de l'ancienne cathédrale de la Major, malheureusement détruit en 1851 pour faire place à la nouvelle cathédrale.

D'autres artistes ont, postérieurement à l'évènement, réalisé différents tableaux le représentant : on peut citer Paulin Guérin avec « Le Chevalier Roze faisant inhumer les pestiférés », toile peinte en 1826 et exposée au musée des Beaux-Arts à Marseille, J.B. Duffaud avec « Le Chevalier Roze à la montée des Accoules », toile peinte en 1911 et exposée au musée du Vieux Marseille et D.A. Magaud avec « Le Courage civil : la peste de 1720 à Marseille » exposée au musée des Beaux-Arts de Marseille.

Ces toiles participent à la glorification de héros, civil pour le chevalier Roze, religieux pour Mgr de Belsunce, en mettant en relief le courage et le dévouement de ces personnages. Le chevalier Roze personnifie l’exemplarité de l’intervention de l’État, élément nouveau et décisif en 1720.

Sculptures et vitraux

La statue la plus célèbre est celle de Mgr de Belsunce, réalisée par Joseph Marius Ramus et érigée en 1853 sur le cours qui porte aujourd'hui son nom ; elle se trouve actuellement sur le parvis de la cathédrale de la Major. Pendant la Seconde Guerre mondiale cette statue a été cachée par des résistants dans un entrepôt du boulevard de Louvain afin qu'elle ne soit pas prise par l'armée d'occupation pour la récupération du bronze après refonte.

D'autres monuments et sculptures commémorent cet évènement : les statues de Mgr de Belsunce, du chevalier Roze et de l'intendant de Provence Lebret se trouvent sur les façades de la préfecture ; le buste de J. Daviel à l'Hôtel-Dieu de Marseille et celui du chevalier Roze. Les portraits du docteur Peyssonnel et du chirurgien Daviel figurent sur les murs de la station de métro La Timone.

Deux vitraux de la basilique du Sacré-Cœur de Marseille représentent l'un la consécration de la ville de Marseille au Sacré-Cœur de Jésus par Mgr de Belsunce sur les conseils de la visitandine Anne-Madeleine Rémusat et l'autre le vœu prononcé par les échevins le 28 mai 1722 à la suite de cette consécration.

Afin d'honorer l'héroïsme des Marseillais pendant la peste de 1720, un monument est érigé sous le premier Empire place Estrangin-Pastré et inauguré le 16 septembre 1802 par le préfet Delacroix. Ce monument est constitué d'une sculpture de Chardigny représentant le génie de l'immortalité placé au sommet d'une colonne extraite des cryptes de l'abbaye Saint-Victor. Ce monument est transporté en 1839 place Félix-Baret (ancienne place Saint-Ferréol), puis en 1865 au jardin de la bibliothèque où il est toujours visible. L'original de la statue de Chardigny est au musée des Beaux-Arts de Marseille et ce n'est qu'une copie qui couronne aujourd'hui l'édifice. Sur le socle sont scellées quatre plaques de marbre avec les inscriptions suivantes :

| Face antérieure | Face droite | Face gauche | Face postérieure |

|---|---|---|---|

| des hommes courageux dont les noms suivent Langeron, commandant de Marseille de Pilles, gouverneur viguier de Belsunce, évêque Estelle, premier échevin Moustier, Audemar, Dieudé, échevins Roze, commissaire général pour le quartier de Rive-Neuve Milley, jésuite, commissaire pour la rue de l'escale, principal foyer de la contagion Serre, peintre célèbre, élève de Puget Roze l'ainé et Rolland, intendant de la santé Chicoineau, Verny, Peyssonel, Montagnier Bertrand Michel et Deydier, médecins ils se dévouèrent pour le salut des Marseillais dans l'horrible peste de 1720 | à un grand nombre de médecins de chirurgiens qui moururent victimes de leur zèle à secourir et à consoler les mourants leur nom ont péri puisse leur exemple n'être pas perdu ! puissent-ils trouver des imitateurs si ces jours de calamité venaient à renaître ! | qui nourrit Marseille affligé Hommage au rais de Tunis qui respecta le don qu'un pape faisait au malheur Ainsi la morale universelle rallie à la bienfaisance les hommes vertueux que divisent les opinions religieuses | L'an X de la République Française une et indivisible 1802 de l'ère vulgaire le général Bonaparte étant premier consul les citoyens Cambacérés et Lebrun étant deuxième et troisième consuls le citoyen Chaptal, ministre de l'Intérieur par les soins du citoyen Charles Delacroix préfet du département des Bouches-du-Rhône organe de la reconnaissance des Marseillais |

Sur la face gauche du socle il est fait allusion à la capture par des pirates tunisiens d'un navire chargé de blé envoyé par le pape Clément XII pour venir en aide aux Marseillais ; ayant appris la destination du chargement, les corsaires tunisiens laissèrent le vaisseau poursuivre sa route.