Peste de Marseille (1720) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L’épidémie de peste

Propagation de la peste

Les dix décès survenus à bord du navire ne présentaient pas apparemment les symptômes caractéristiques de la peste que sont les charbons et les bubons. Ces manifestations évidentes apparaîtront dans la ville lorsque commenceront à s'y répandre les tissus en provenance du Grand-Saint-Antoine infestés de puces porteuses du bacille de Yersin.

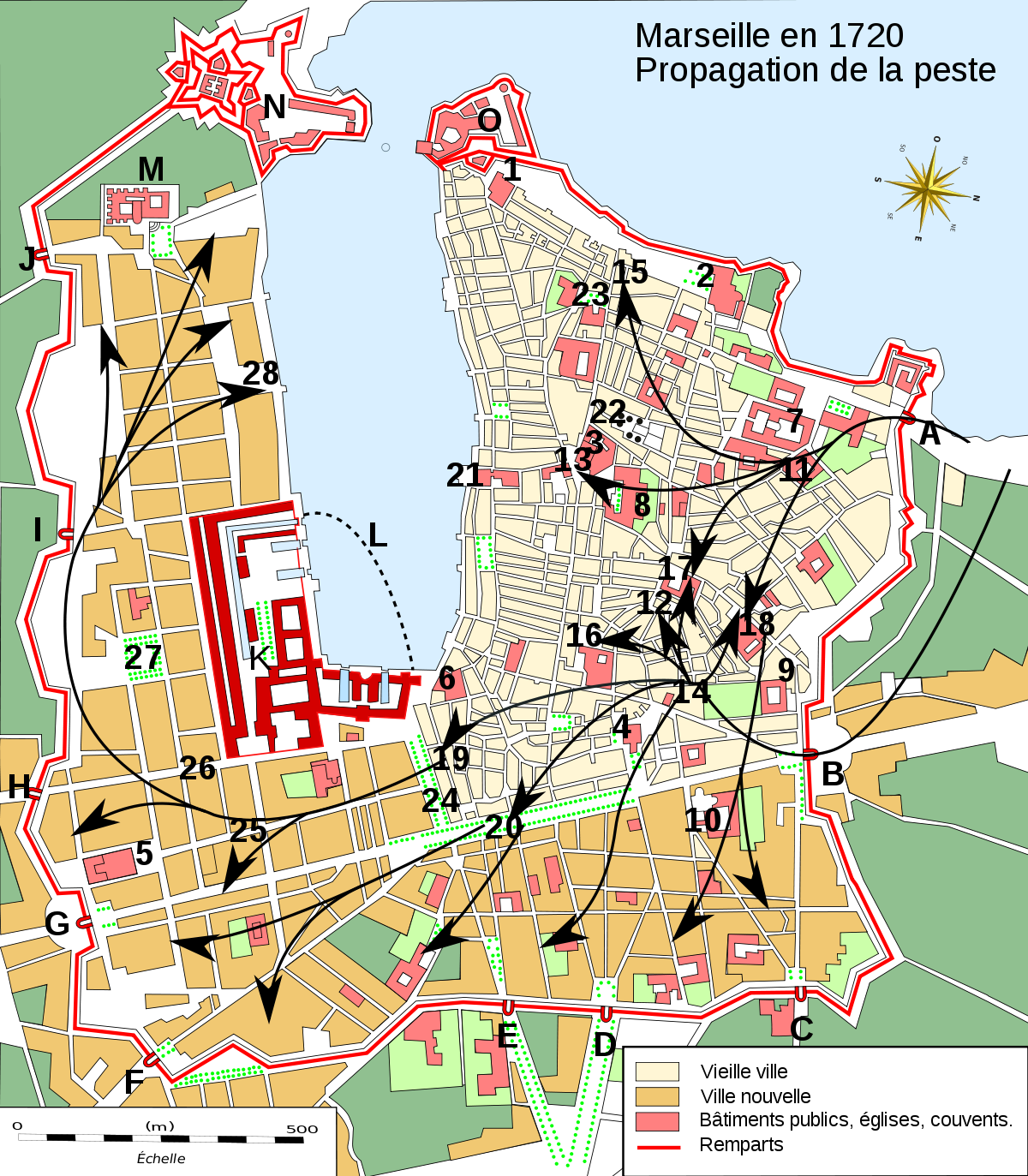

Légende de la carte

A- Porte de la Joliette, B- Porte royale ou porte d'Aix, C- Porte Bernard-du-Bois, D- Porte des Chartreux ou des fainéants, E- Porte de Noailles, F- Porte d'Aubagne, G- Porte de Rome, H- Porte de Paradis, I- Porte Notre-Dame-de-la-Garde, J- Porte de Saint-Victor, K- Arsenal des galères, L- Estacade isolant les galères, M- Abbaye Saint-Victor, N- Fort Saint-Nicolas, O- Fort Saint-Jean.

1- Église Saint-Laurent, 2- Cathédrale de la Major, 3- Église des Accoules, 4- Église Saint-Martin, 5- Église Saint-Ferréol, 6- Église des Augustins, 7- La Vieille Charité, 8- Hôpital du Saint-Esprit (Hôtel-Dieu), 9- Couvent des Présentines, 10- Couvent des Récollets, 11- Couvent de la Visitation, 12- Rue Belle-Table, 13- Place du Palais, 14- Rue de l'Échelle, 15- Rue Jean-Galant, 16- Place des Prêcheurs, 17- Rue de l'Oratoire, 18- Rue des Grands-Carmes, 19- Rue des Fabres, 20- Cours Belsunce, 21- Hôtel de ville, 22- Place des Moulins, 23- Place de Lenche, 24- La Canebière, 25- Rue Saint-Ferréol, 26- Rue Paradis, 27- Place du Champ-Major (Place Montyon), 28- Chantier de construction.

Les premiers cas

Le 20 juin 1720, rue Belle-Table, venelle étroite et sombre des vieux quartiers, une femme, Marie Dauplan, meurt en quelques heures. À ce moment les médecins doutent que ce décès soit vraiment dû à la peste. Il semble en effet qu'un premier foyer pesteux au sein de l’équipage ait été contenu jusqu’au déballage des balles de coton qui allaient répandre les puces porteuses de la maladie.

Le 28 juin, un tailleur, Michel Cresp, meurt subitement. Le 1er juillet, deux femmes, Eygazière et Tanouse, demeurant rue de l'Échelle, autre quartier déshérité de la ville, meurent l'une un charbon sur le nez, l'autre avec des bubons signes évidents de la peste.

À partir du 9 juillet il est évident que la peste est présente ; ce jour là Charles Peyssonnel et son fils Jean André Peyssonnel, tous deux médecins, appelés au chevet d'un enfant d'une douzaine d'années rue Jean-Galland, diagnostiquent la peste et avertissent les échevins. Les morts sont enterrés dans de la chaux vive et leurs maisons sont murées. Les échevins espèrent toujours qu’il s’agit d’une contagion limitée. La cargaison du navire est transférée des infirmeries à l'île de Jarre. À partir du 21 juillet le nombre de décès ne fait que croître ; le père Giraud peut écrire que « Dieu déclare la guerre à son peuple ».

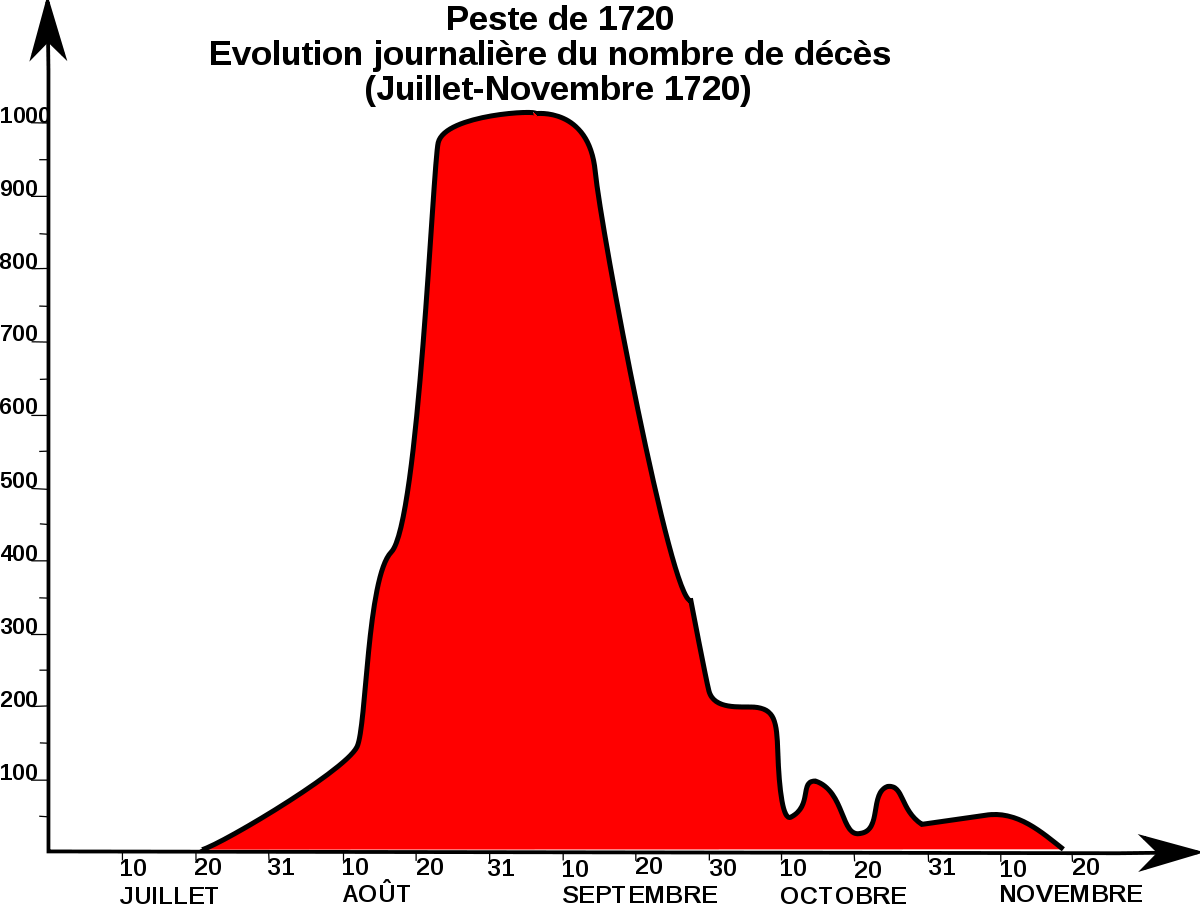

Pic de l'épidémie

Les mesures prises telles que la combustion de soufre dans les maisons, sont peu efficaces. L'épidémie de peste progresse dans la vieille ville. Les gens aisés quittent Marseille pour se réfugier dans leurs bastides situées dans les environs. Le corps des galères se retranche dans l'arsenal qui s'isole de la mer par d'une estacade faite de poutres flottantes. Les personnes modestes créent un immense campement sur la plaine Saint-Michel (actuellement place Jean-Jaurès). Le 31 juillet 1720 le parlement d'Aix fait interdiction aux Marseillais de sortir de leur terroir et aux habitants de la Provence de communiquer avec eux.

À partir du 9 août, il meurt plus de cent personnes par jour. Les infirmeries ne peuvent plus recevoir les malades ; les cadavres sont jetés dans les rues. À la mi-août des médecins, Chicoyeau et Verny, de l'université de Montpellier, viennent à Marseille sur ordre du Régent. Le diagnostic est évident, c'est la peste.

Fin août tous les quartiers de Marseille sont touchés, y compris le quartier de Rive-Neuve séparé de la ville par le port et le vaste arsenal des galères. Malgré les mesures prises par le chevalier Roze qui était capitaine de ce quartier, il avait été impossible de couper toute communication avec la vieille ville contaminée d'où l’extension de la contagion. Il meurt alors trois cents personnes par jour. Des familles entières disparaissent, aucune rue de la vieille ville n'est épargnée. Les églises ferment leurs portes les unes après les autres : il meurt alors mille personnes par jour.

De nombreuses réglementations sont mises en place par les diverses autorités locales et les parlements. Afin d'harmoniser la réglementation, le Conseil d'État prend le 14 septembre 1720 un arrêt qui annule toutes les mesures prises, prononce le blocus de Marseille et règle la police maritime. Mais il est déjà trop tard : le bacille s'est répandu dans l'intérieur des terres et il faudra encore deux années de lutte pour éradiquer la peste du Languedoc et de la Provence car c'est le 22 septembre 1722 que la dernière quarantaine est ordonnée à Avignon. On tente de s'en protéger, sans succès, en construisant le Mur de la peste dans les Monts de Vaucluse.

Extension aux communes voisines

Marseille n'est pas la seule cité provençale attaquée par l'épidémie qui touche également Arles, Aix-en-Provence et Toulon. Les petites communes situées dans le voisinage de ces grandes villes sont également atteintes par la peste : Allauch, Cassis, Aubagne, etc. Seule la commune de La Ciotat, protégée par ses murailles, est épargnée par la peste.

Le Languedoc et le Comtat sont également touchés avec les villes d'Alès et d'Avignon. La ville de Beaucaire est épargnée, probablement grâce à la sage précaution de supprimer la foire traditionnelle. Le Gévaudan est aussi contaminé avec les villes de Marvejols et de Mende.

Au total, l'épidémie fait entre 90 000 et 120 000 victimes environ (Marseille y compris) sur une population de 400 000 personnes. Les derniers foyers s'éteignent à la fin de 1722 dans les communes d'Avignon et d'Orange.

L'apaisement

À partir du mois d'octobre 1720 la peste se met à reculer dans Marseille et les personnes atteintes guérissent plus facilement ; la mortalité journalière tombe à une vingtaine de personnes. Cette baisse se poursuit au début de l'année 1721 avec une mortalité journalière de une ou deux personnes. Les boutiques rouvrent, le travail reprend sur le port et la pêche est de nouveau pratiquée. Parmi les différents signes qui marquent ce renouveau de l'activité en 1721, peut être retenue par exemple la reprise le 19 février des délibérations de la Chambre de commerce qui les avait interrompues depuis le 19 juillet 1720. Le 20 juin 1721 Mgr de Belsunce organise une grande procession à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur malgré les réticences de Langeron qui craint un retour de la peste.

La rechute de 1722

De nouveaux cas de peste se produisent en avril 1722. C'est la panique. À la demande de Mgr de Belsunce, les échevins font le 28 mai 1722 à la suite de cette rechute le vœu solennel d'aller entendre à chaque date anniversaire la messe au monastère de la Visitation et d'offrir « un cierge ou flambeau de cire blanche, du poids de quatre livres, orné de l'écusson de la ville pour le brûler ce jour-là devant le Saint-Sacrement ». Ce vœu du 28 mai 1722 ne cesse d'être accompli jusqu'à la Révolution. À partir de 1877, la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence reprend le vœu sans qu'il n'y ait plus eu d'interruption jusqu'à nos jours, se chargeant de l'organisation d'une cérémonie religieuse marquée par l'offrande d'un cierge tel que celui décrit en 1722. La cérémonie a lieu dans l'église du Sacré-Cœur du Prado.

Dès le début du mois d'août 1722, l'épidémie est enrayée, il n'y a plus ni malades ni décès causés par la peste.

Causes de la propagation et type de peste

L'ignorance au XVIIIe siècle des causes et modes de propagation de la peste est responsable du peu d'efficacité de la médecine de l'époque et des mesures de précautions prises : le bacille responsable de la peste n'a été découvert par Alexandre Yersin qu'en 1898. Mais quel type de peste a sévi à Marseille ? D'après les descriptions de l'époque, il est possible d'affirmer que la peste de Marseille fut bubonique ou plus exactement bubo-septicémique. En revanche la forme pulmonaire, transmissible par la seule respiration du malade, doit être écartée. Si ce type de peste avait sévi, certains historiens pensent que la maladie aurait pu toucher l'ensemble du pays avec un nombre de morts considérable. Cette affirmation n'est absolument pas fondée pour d'autres auteurs.

Comment la peste s'est-elle transmise ? Depuis le célèbre roman d'Albert Camus on pense immédiatement aux rats et aux puces de cet animal comme vecteurs de la maladie. Or, les descriptions de l'époque faites par des contemporains tels que le docteur Bertrand ou Pichatty de Croissainte ne font aucune mention de mortalité de rats. Le vecteur de transmission est cependant bien la puce, mais qui se transmet d'homme à homme ou par l'intermédiaire de leurs vêtements et des étoffes. Certains pensent cependant que le rat a joué un certain rôle car à l'époque seul le rat noir était présent en France ; le comportement de ce rongeur est différent de celui du rat gris qui est actuellement très répandu. Le rat noir malade irait mourir dans des lieux écartés, tandis que le rat gris va mourir dans les rues.

Moyens de lutte

Les médecins sont impuissants devant cette épidémie dont ils ne connaissent que les symptômes apparents. Les mesures préventives sont largement traditionnelles, voire superstitieuses, telles que l'utilisation de phylactères. Certains médecins comme Chicoyeau, gendre de Pierre Chirac premier médecin du Régent, estiment que la maladie n'est pas contagieuse. Il touche les malades, dissèque les cadavres sans aucune précaution : c'est un véritable miracle qu'il n'ait pas contracté la maladie.

La maladie étant inconnue, il en résulte une thérapeutique traditionnelle pour l'époque : transpiration, vomissement, purgation et bien sur et surtout l'inévitable saignée qui n'a d’autre résultat que d'abréger les souffrances du malade. Quant aux pratiques chirurgicales, elles consistent à inciser les bubons lorsqu'ils arrivent à maturité.

Cependant tout n'est pas inutile. L'accoutrement des médecins avec leur tablier de cuir ou de toile cirée diminue les risques de piqûre des puces. Les parfums utilisés pour désinfecter les habitations à base de soufre et d’arsenic peuvent avoir un impact sur la destruction des puces. En revanche le fameux vinaigre des quatre voleurs n'a aucun effet. L’origine de cette potion est la suivante : quatre voleurs sont arrêtés alors qu'ils détroussaient les pestiférés au cours de l'épidémie de Toulouse en 1628-1631. Afin d'avoir la vie sauve, ils révèlent le secret de la composition d'un remède qui leur permettait de se préserver de la contagion. La préparation se faisait à partir d'absinthe, sauge, menthe, romarin, rue, lavande, cannelle, girofle et ail. Malgré la révélation de ce secret les voleurs auraient été pendus. Ce vinaigre antiseptique connut des heures de gloire et ne disparut du Codex qu’en 1884.

Organisation des secours

Le chevalier Roze et les échevins

Dans le désarroi général, peu de responsables demeurent à leur poste. Sous l’autorité du viguier, Louis Alphonse Fortia, marquis de Pilles, les échevins de l’année, Jean-Pierre Moustiès et Balthazar Dieudé, et ceux de l’année précédente, Jean-Baptiste Estelle et Jean-Baptiste Audimar, se dépensent sans compter et font preuve d’un grand courage. Peu de leurs collaborateurs demeurent en fonction à l'exception de Capus, archivaire secrétaire général de l’hôtel de ville et Pichatty de Croissainte, procureur du roi. Restent également à leur poste, Rigord, subdélégué de l'intendant de Provence, et Jean-Jacques de Gérin, lieutenant de l'amirauté.

Un chef d'escadre, Charles-Claude Andrault de Langeron, arrive à Marseille le 4 septembre 1720 revêtu de pouvoirs extraordinaires : il a sous ses ordres tous les fonctionnaires, y compris le viguier et les échevins. D'autres civils apportent leur aide : le peintre Michel Serre. ou le docteur Bertrand, qui laissent chacun un témoignage très intéressant sur ce qu'ils ont vu sous la forme de tableaux représentant des scènes de cette épidémie pour l'un et d'un mémoire intitulé Relation historique de la peste de Marseille en 1720 pour l'autre.

Cardin Lebret, collectionne les titres et les fonctions puisqu'il est à la fois intendant de Provence et président du parlement de Provence. Élevé à l'école des grands fonctionnaires qui s'étaient directement inspirés des méthodes de Colbert et de Louvois, il aime avant tout l'ordre ; Il est le représentant du roi en Provence et par son activité et sa compétence encourage et stimule les échevins. Mais il ne combat la peste que de loin et réside suivant l’évolution des zones contaminées à Aix-en-Provence, puis Saint-Rémy de Provence et Barbentane. C’est dans cette dernière ville qu’il accueille le 21 mars 1721 un groupe de vingt-et-un apprentis chirurgiens et médecins venus de Paris apporter leur aide. Parmi ces volontaires figure Jacques Daviel, qui deviendra maître chirurgien et oculiste du roi. De même, le parlement de Provence suit de loin l’évolution de l’épidémie et devant la propagation se retire à Saint-Rémy de Provence puis à Saint-Michel de Frigolet.

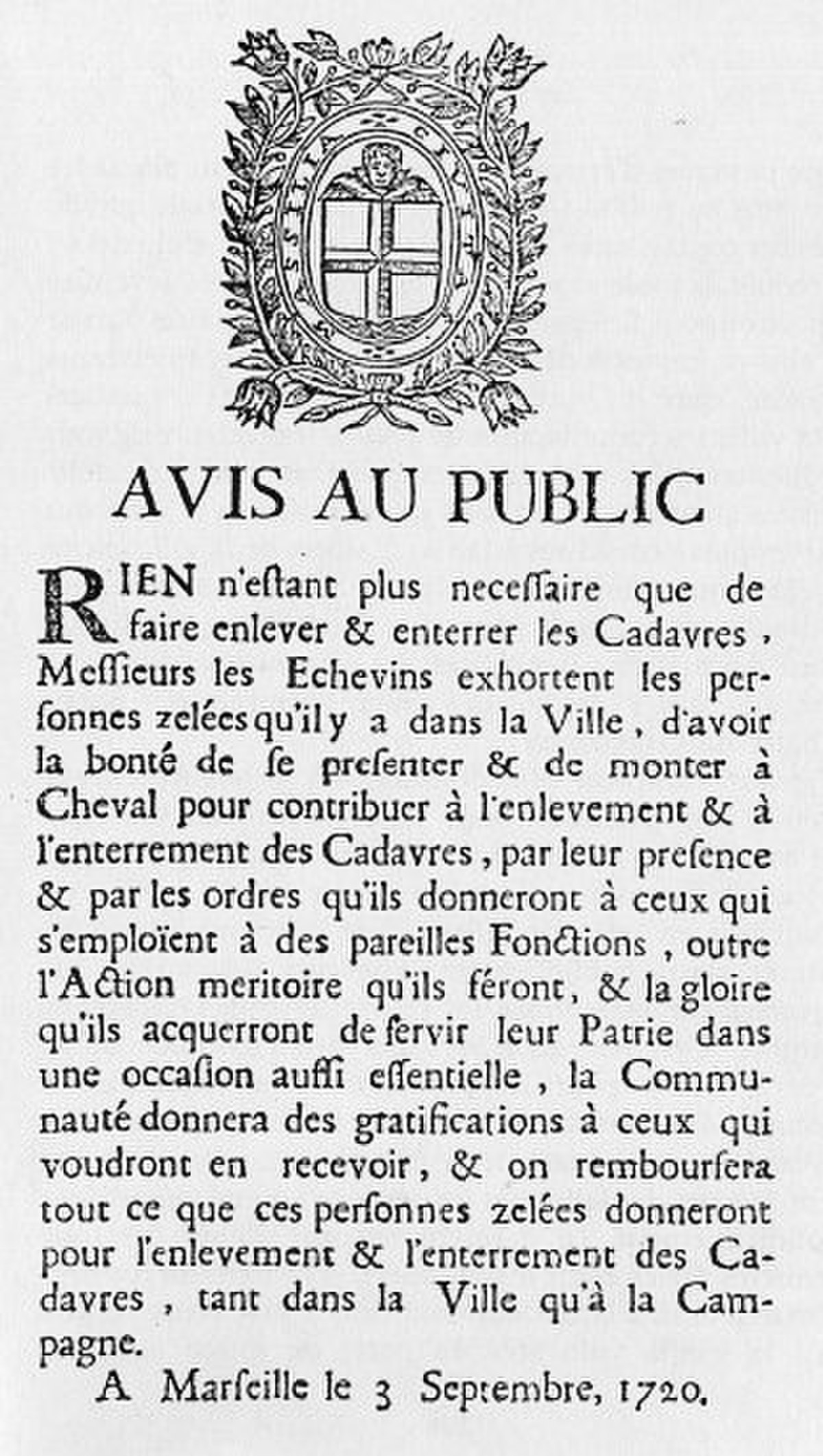

Sous la direction des échevins l’administration municipale assure une triple tâche : le ravitaillement des populations, le maintien de l’ordre et surtout l’enlèvement des cadavres. Les achats de blé sont effectués auprès des particuliers, des consuls de la province et de l’intendant du Languedoc. Le viguier et les échevins sont investis avec l’accord de l’intendant Lebret de pouvoirs extraordinaires et les délits sont réprimés avec sévérité. L’enlèvement des cadavres est la tâche la plus angoissante à cause du manque de main d’œuvre et des risques de contagion.

Un tableau de Dominique Antoine Magaud intitulé « Le Courage civil : la peste de 1720 à Marseille » peint en 1864 et actuellement exposé au musée des Beaux-Arts de Marseille, montre une réunion de travail des principales personnes chargées de l'administration de la ville. Les personnages représentés sont : debout, le chevalier Roze montrant de son bras gauche Mgr de Belsunce en arrière plan ; autour de la table se trouvent les échevins Estelle, Dieudé, Audimar qui tourne le dos, et Moustier ; à la droite du chevalier Roze est représenté le commandant de Langeron s'appuyant sur son coude et semblant plongé dans une profonde méditation. En arrière plan et à gauche se distinguent le peintre Michel Serre, le père Milley et un capucin.

Évacuation des cadavres

Dès le début du mois d'août 1720 les caveaux des églises ou les cimetières ne sont plus autorisés à recevoir les corps des pestiférés qui doivent être emmenés aux infirmeries par les « corbeaux » (croque-morts). À partir du 8 août l'ouverture de fosses communes s'impose. Une compagnie de grenadiers enlève de force des paysans dans les campagnes pour creuser à l'extérieur des remparts une quinzaine de fosses.

Le 9 août, les civières ne suffisent plus et apparaissent les premiers tombereaux pour l'enlèvement des cadavres. À la mi-août, les infirmeries ne peuvent plus recevoir les malades ou les morts, les cadavres sont laissés dans les rues. Les chariots viennent à manquer ; les échevins font prendre d'autorité des attelages dans les campagnes. Les tombereaux ne pouvant circuler dans les rues étroites du quartier Saint-Jean de la vieille ville, des civières sont confectionnées pour apporter les cadavres jusqu'aux chariots. Pour conduire les chariots et enlever les cadavres, il est alors fait appel aux forçats de l'arsenal des galères, choisis parmi les plus médiocres rameurs. Mais cette main d'œuvre pour le moins indisciplinée nécessite une surveillance étroite. L’échevin Moustier en personne, précédé et suivi de quatre soldats baïonnette au canon, conduira lui-même chaque jour un détachement de forçats.

Si les échevins arrivent à nettoyer la ville d'une grande partie des cadavres, le quartier de la Tourette n'est pas dégagé. Ce quartier habité par des familles de marins et situé à proximité de l'église Saint-Laurent a été totalement ravagé par la peste. Seul le chevalier Roze qui s'est distingué dans le nettoiement du quartier de Rive-Neuve, accepte la mission de débarrasser de ses cadavres le quartier de la Tourette. À la tête d'un détachement de cent forçats, il fait jeter dans deux vieux bastions un millier de cadavres qui sont recouverts de chaux vive. C’est l’épisode le plus célèbre de cette lutte contre la peste. Parmi les forçats cinq seulement survécurent.

Les fouilles d’une fosse commune

Tout au long du XIXe siècle plusieurs anciennes fosses communes ont été découvertes au cours de divers travaux d'aménagement. Ces charniers n'ont jamais été jugés dignes d'intérêt archéologique et les restes humains ont été réinhumés ou mis en décharge. C’est pour lutter contre cette destruction régulière d'archive qu'a été entreprise en 1994 une fouille d'une fosse commune découverte à l'angle des rues Jean-François-Leca et de l'Observance.

Cette fosse se trouvait dans les anciens jardins du couvent de l'Observance situé en contre bas de la Vieille Charité. Ce couvent appartenait aux frères mineurs de l'étroite observance, appelés ainsi parce qu'ils observaient à la lettre la règle de saint François. Il fut utilisé comme hôpital lors de l'épidémie de peste et fut ensuite vendu comme bien national à la Révolution.

Près de deux cents squelettes ont été exhumés entre août et septembre 1994 et ont fait l'objet d'études anthropologique et biologique. Les archéologues ont constaté que la fosse était inégalement remplie. Trois zones apparaissent : à l'est une zone à forte densité avec empilement des corps, au centre une zone à faible densité avec individualisation des inhumations et enfin à l'ouest une zone à densité presque nulle. Cette variation traduit les phases successives de l'épidémie qui va en décroissance rapide. Ce nombre relativement faible des inhumations pousse les archéologues à estimer qu'il s'agit d'une fosse qui aurait fonctionné au cours de la deuxième période de l'épidémie, soit de mai à juillet 1722.

Le décès par peste des individus inhumés dans ce charnier ne fait aucun doute puisque l'ADN du bacille de la peste a été mis en évidence. Les corps étaient systématiquement recouverts de chaux vive. À l'exception d'un corps possédant une boucle de ceinture, il n'y a aucun élément de parure. Des fragments de draps démontrent que les cadavres ont été enterrés nus dans des linceuls. Une épingle en bronze plantée dans la première phalange du gros orteil a souvent été trouvée : il s'agit d'une pratique habituelle à cette époque pour vérifier la mort effective de l'individu. Cette approche multidisciplinaire révéla des faits et des renseignements inconnus auparavant concernant l'épidémie de 1722 tels que la mise en évidence d'un geste anatomique d'ouverture de la boîte crânienne d'un adolescent de quinze ans environ. La restauration de ce crâne en laboratoire a permis de reconstituer la technique d'anatomie utilisée pour cette autopsie, qui semble être identique à celle décrite dans un livre de médecine datant de 1708.