Programme Apollo - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'héritage du programme Apollo

Au début des années 1970, alors que le programme Apollo touche à sa fin, certains décideurs politiques envisagent l'arrêt des vols habités trop coûteux et aux retombées limitées. La fin de la guerre froide et l'effondrement du programme spatial soviétique a privé le projet habité américain d'une grande partie de ses justifications. Mais Richard Nixon ne veut pas être celui qui a arrêté les missions habitées auxquelles se rattache encore malgré tout une part de prestige. Par ailleurs, si l'opinion publique et la communauté scientifique s'accordent sur la nécessité de réduire le budget spatial en particulier consacré aux vols habités, le président n'est pas insensible au lobbying de l'industrie et aux considérations électorales : la Californie qui concentre une grande partie des emplois de l'astronautique — les effectifs employés par l'industrie aérospatiale en Californie passe de 455 000 à 370 000 personnes entre 1967 et 1970 — est un enjeu important pour les élections à venir. En partie pour répondre aux critiques sur le coût du programme Apollo, la NASA a élaboré à cette époque son projet de navette spatiale qui doit permettre d'abaisser de manière significative le prix du kilogramme placé en orbite par rapport aux lanceurs non réutilisables. Le président Nixon donne son feu vert au programme de la navette spatiale mais celle-ci devra s'inscrire par la suite dans un cadre budgétaire spatial civil en décroissance constante : les sommes allouées à la NASA passent progressivement de 1,7 % du budget total de l'état fédéral en 1970 à 0,7 % en 1986, son point le plus bas. Les espoirs suscités par la navette spatiale seront déçus : on estime en 2008, alors que le programme de la navette est en voie d'achèvement, que chaque vol de la navette spatiale américaine revient à 1,5 milliard de $ en intégrant les coûts de développement : un coût non concurrentiel par rapport à celui d'un lanceur classique. La souplesse opérationnelle n'est pas non plus au rendez-vous : la cadence de lancement atteint 5% de celle prévue initialement.

Missions spatiales habitées et communauté scientifique

La communauté scientifique américaine tire un bilan négatif du programme Apollo. Les retombées scientifiques du programme sont limitées au regard des sommes investies et la part du programme spatial consacrée à la science (satellites scientifiques, sondes spatiales) a diminué durant les années Apollo. Le phénomène se répètera d'ailleurs au cours des décennies suivantes, les programmes scientifiques de la NASA étant régulièrement victimes soit des dépassements budgétaires des programmes spatiaux habités soit d'arbitrages en leur défaveur. Aussi, l'Académie des Sciences américaine demande à l'époque que l'activité spatiale soit recentrée sur des thèmes scientifiques et ses applications dans le domaine de la météorologie, l'agriculture, l'hydrologie, l'océanographie, etc. Elle s'oppose également au développement de la navette spatiale. La communauté scientifique est aujourd'hui dans son ensemble toujours peu favorable aux missions habitées au delà de l'orbite basse : en 2004, à la suite de la relance des missions habitées vers la Lune et Mars, le comité chargé du financement de l'astrophysique au sein de l'American Physical Society, s'inquiétait de l'importance des fonds monopolisés par ce type de mission aux objectifs mal cernés au détriment de projets, comme les télescopes spatiaux, qui avaient largement prouvé leur intérêt scientifique.

Regards contemporains : entre nostalgie, négation et frustration

Après les progrès fulgurants des années 1960 dont le débarquement lunaire constitue l'acmé, le vol spatial habité, contrairement à toutes les prédictions de l'époque, s'est replié durant ses cinquante dernières années sur l'orbite terrestre basse. L'astronaute Gene Cernan, dans son autobiographie publiée en 1999, écrit « Tout se passe comme si le programme Apollo avait vu le jour avant son heure, comme si le président Kennedy avait été chercher une décennie au cœur du 21e siècle et qu'il avait réussi à l'insérer au début des années 1960 ». Pour l'historien américain J.R. McNeill, l'aventure du programme Apollo et de l'exploration spatiale en général pourrait être une impasse condamnée à devenir dans le futur une simple note de bas de page de l'histoire de la civilisation, à moins que des découvertes ne relancent son intérêt ou que renaisse une course au prestige entre des nations disposant de moyens financiers suffisants.

À l'époque du débarquement sur la Lune, il existait déjà une petite minorité d'incrédules qui se recrutait aux États-Unis dans les classes sociales les plus défavorisées, coupées de toute connaissance scientifique, et les minorités. L'audience de la thèse du moon hoax (canular lunaire) s'élargit dans les années 1970 lorsque un climat de défiance vis-à-vis des institutions s'installe chez beaucoup d'Américains dans le sillage du scandale du Watergate et de la guerre du Vietnam : c'est à cette époque, symbolisée dans les médias par le film Les Trois Jours du condor, qu'est tourné Capricorn One (1978) qui raconte l'histoire d'un faux débarquement sur Mars mis en scène par la NASA. En 2001, l'émission « Théorie du complot : avons nous atterri sur la Lune ? » , basée sur des pseudo témoignages scientifiques et diffusée sur la chaine de télévision FOX rencontre un succès d'audience qui témoigne surtout de l'absence de culture scientifique de ses auditeurs. Malgré ses incohérences évidentes, la théorie du faux débarquement sur la Lune continue à trouver des partisans pour les raisons déjà citées mais sans doute également parce que l'événement est si éloigné de toute expérience personnelle, qu'il dégage pour beaucoup un sentiment d'irréalité.

La stagnation du programme spatial habité américain après les succès du programme Apollo suscite un intense sentiment de frustration chez beaucoup de passionnés d'astronautique. Au moment même où le programme Apollo subit un coup d'arrêt à la fin des années 1960, naissent des associations militant pour un programme spatial habité ambitieux prolongeant l'effort spatial engagé. Selon T.E. Dark, l'apparition de ces mouvements est à mettre en relation avec la crise que subit à la fin des années 1960 l'idée de progrès, une croyance au cœur de la société américaine. L'apparition du mouvement écologique, un scepticisme naissant vis-à-vis des bienfaits de la croissance économique et la crainte d'un déclin culturel américain expliquent principalement cette crise. Promouvoir le programme spatial était un moyen de faire revivre l'idée de progrès sous une autre forme.

L'association la plus connue à l'époque, la L-5 Society, préconise la colonisation de l'espace par la création de gigantesques habitats spatiaux au point de Lagrange L5. Elle reçoit l'attention du Congrès américain ainsi que de la NASA. Mais le concept d'habitats spatiaux géants ne dépassera jamais le stade de l'étude théorique, car il nécessite de lancer un million de tonnes en orbite autour de la Terre en 6 ou 10 ans , un objectif qui ne pouvait être atteint que si le cout de la mise en orbite était abaissé à 55 dollars le kg comme envisagé par l'étude de Gerard K. O'Neill et la NASA en 1975-1977. La L-5 Society disparait en 1987, victime des désillusions nées de la crise de l'énergie et des déboires de la navette spatiale américaine. En 1998 est fondée la Mars Society qui milite pour la colonisation de Mars. Son créateur, Robert Zubrin, rédige plusieurs ouvrages très documentés sur les moyens de mener une mission habitée sur Mars. The Planetary Society est une association plus ancienne, née en 1980, dont le fondateur le plus connu est Carl Sagan, qui a un ancrage international et compte plus de 100 000 membres. Plus réaliste, elle milite surtout pour l'exploration du système solaire mais a tout de même apporté son soutien au programme de mission habitée vers la « planète rouge » de la Mars Society.

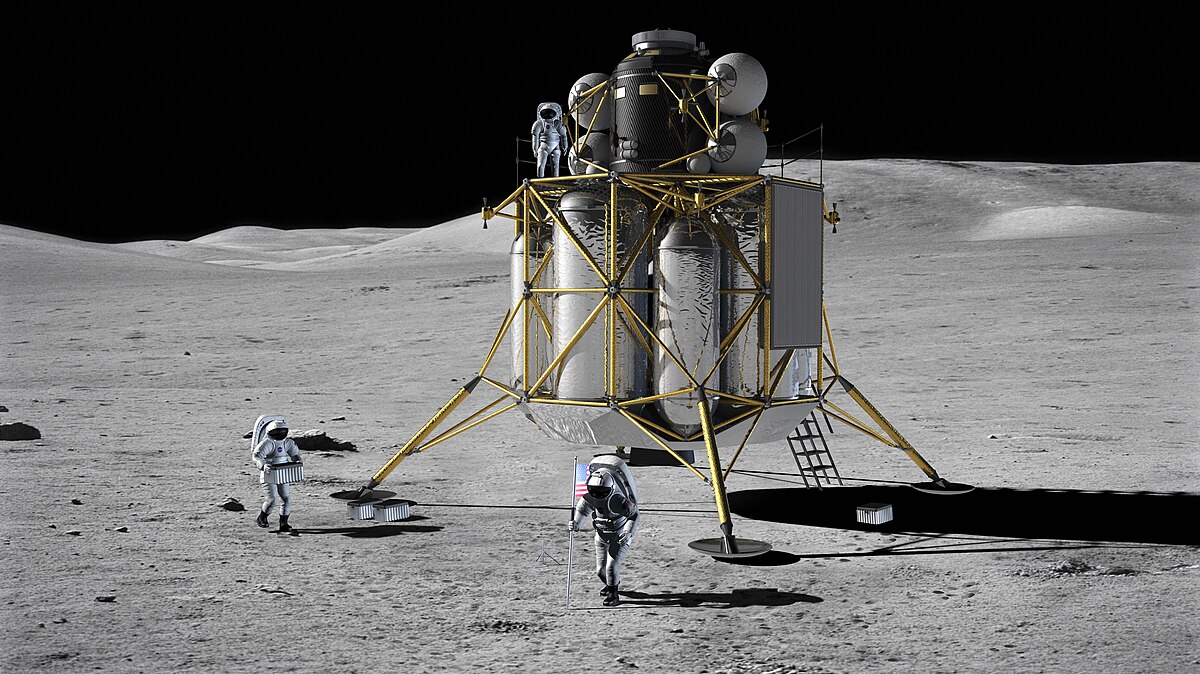

Le retour vers la Lune ? : le programme Constellation (2004)

Depuis la mission habitée Apollo 17 de 1972, plus aucun astronaute ne s'est éloigné de plus de quelques centaines de kilomètres de la Terre. Le 20 juillet 1989, pour le 20e anniversaire de l'atterrissage d'Apollo 11, le président des États-Unis George H. W. Bush lance un programme spatial ambitieux sur 30 ans, le Space Exploration Initiative (SEI), qui doit permettre l'installation d'une base permanente sur la Lune. Mais son coût, l'absence de soutien dans l'opinion public et les fortes réticences du Congrès font capoter le projet. En 2004, son fils, le président George W. Bush, rend public les objectifs à long terme qu'il souhaite assigner au programme spatial américain alors que l'accident de la navette spatiale Columbia vient de clouer au sol une flotte de navettes spatiales vieillissantes et que le sort de la station spatiale internationale, dont l'achèvement approche, est en suspens. Le projet présidentiel Vision for Space Exploration veut replacer l'homme au cœur de l'exploration spatiale : le retour d'astronautes sur la Lune est programmé avant 2020 pour une série de missions destinées à préparer une éventuelle présence permanente de l'homme sur le sol lunaire et mettre au point le matériel nécessaire à de futures missions habitées sur Mars fixées à une échéance beaucoup plus lointaine. Cette fois ci, l'opinion comme le Congrès sont favorables au projet : le programme Constellation est mis sur pied par la NASA pour répondre aux attentes présidentielles et est aujourd'hui en cours de développement. Il prévoit la construction de deux types de lanceur Ares I et Ares V ainsi que, de manière similaire au programme Apollo, deux vaisseaux habités Altair et Orion. La NASA utilise, en les adaptant, des moteurs-fusée développés pour la fusée Saturn V, les propulseurs à poudre de la navette spatiale ainsi que de nombreuses installations au sol remontant à l'époque du programme Apollo. Mais le programme se heurte aujourd'hui à un problème de financement qui selon les plans initiaux, doit s'effectuer sans augmentation substantielle du budget global de la NASA.