Programme Apollo - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le développement du projet Apollo

Le choix de la méthode : le rendez-vous orbital lunaire

Dès 1959 des études sont lancées au sein de l'agence spatiale américaine dans une perspective à long terme, sur la manière de poser un engin habité sur la Lune. Trois scénarios principaux se dégagent :

- l'envoi direct d'un vaisseau sur la Lune (« Direct Ascent ») : une fusée de forte puissance, de type Nova, envoie le vaisseau complet ; celui-ci atterrit sur la Lune puis en décolle avant de retourner sur la Terre ;

- le rendez-vous orbital autour de la Terre (EOR pour « Earth-Orbit Rendez-vous ») : pour limiter les risques et le coût de développement de la fusée Nova, les composants du vaisseau sont envoyés en orbite terrestre par deux ou plusieurs fusées moins puissantes. Ces différents éléments sont assemblés en orbite en utilisant éventuellement une station spatiale comme base arrière. Le déroulement du vol du vaisseau, par la suite, est similaire à celui du premier scénario ;

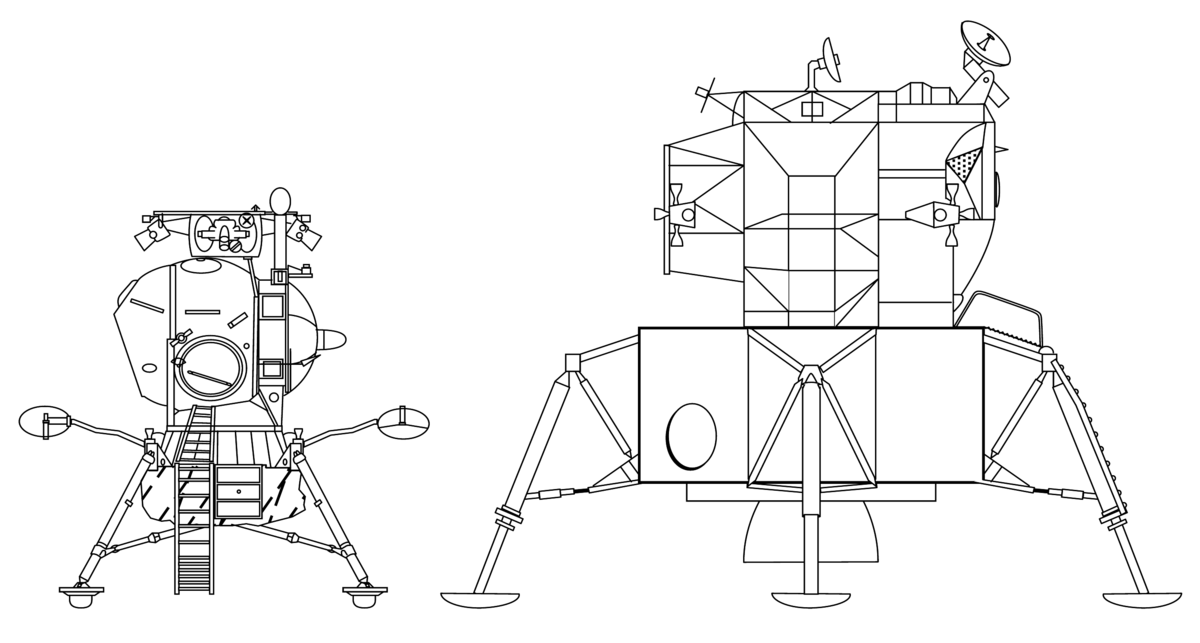

- le rendez-vous orbital autour de la Lune (LOR pour « Lunar Orbital Rendez-vous ») : une seule fusée est requise mais le vaisseau spatial comporte deux sous-ensembles qui se séparent une fois que l'orbite lunaire est atteinte. Un module dit « lunaire » se pose sur la Lune avec deux des trois astronautes et en décolle pour ramener les astronautes jusqu'au module dit « de commande », resté en orbite autour de la Lune, qui prend en charge le retour des astronautes vers la Terre. Cette solution permet d'économiser du poids par rapport aux deux autres scénarios (beaucoup moins de combustible est nécessaire pour faire atterrir puis décoller les hommes sur la Lune) et permet de concevoir un vaisseau dédié à sa mission proprement lunaire. En outre, la fusée à développer est moins puissante que celle requise par le premier scénario.

Lorsque le président américain John Kennedy donne à la NASA, en 1961, l'objectif de faire atterrir des hommes sur la Lune avant la fin de la décennie, l'évaluation de ces trois méthodes est encore peu avancée. L'agence spatiale manque d'éléments : elle n'a pas encore réalisé un seul véritable vol spatial habité (le premier vol orbital de la capsule Mercury n'a lieu qu'en septembre 1961). L'agence spatiale ne peut évaluer l'ampleur des difficultés soulevées par les rendez-vous entre engins spatiaux et elle ne maîtrise pas l'aptitude des astronautes à supporter de longs séjours dans l'espace et à y travailler ; ses lanceurs ont essuyé par ailleurs une série d'échecs qui l'incite à la prudence dans ses choix techniques.

Aussi, bien que le choix de la méthode conditionne les caractéristiques des véhicules spatiaux et des lanceurs à développer et que tout retard pris dans cette décision pèse sur l'échéance, la NASA va mettre plus d'un an, passé en études et en débats, avant que le scénario du LOR soit finalement retenu.

Au début de cette phase d'étude, la technique du rendez-vous orbital autour de la Lune (LOR) est la solution qui a le moins d'appui malgré les démonstrations détaillées de John C. Houbolt du Centre de Recherche de Langley, son plus ardent défenseur. Aux yeux de beaucoup de spécialistes et responsables de la NASA, le rendez-vous entre module lunaire et module de commande autour de la lune paraît instinctivement trop risqué : si les modules n'arrivent pas à se rejoindre en orbite lunaire, les astronautes occupant le module lunaire n'ont pas le recours de freiner leur engin pour se laisser redescendre vers la Terre contrairement aux autres scénarios ; ils sont alors condamnés à tourner indéfiniment autour de la Lune. Les avantages du LOR, en particulier le gain sur la masse à placer en orbite, ne sont pas appréciés à leur juste mesure. Toutefois, au fur et à mesure que les autres scénarios sont approfondis, le LOR gagne en crédibilité. Les partisans du vol direct — Max Faget et ses hommes du Centre des Vols Habités se rendent compte de la difficulté de faire atterrir un vaisseau complet sur le sol lunaire accidenté et aux caractéristiques incertaines. Wernher von Braun, qui dirige l' équipe du Centre de vol spatial Marshall qui doit développer le lanceur et est partisan d'un rendez-vous orbital terrestre, finit lui-même par être convaincu que le LOR est le seul scénario qui permettra de respecter l'échéance fixée par le président Kennedy.

Au début de l'été 1962, alors que les principaux responsables de la NASA se sont tous convertis au LOR, ce scénario se heurte au veto de Jerome B. Wiesner, conseiller scientifique du président Kennedy. Le choix du LOR est finalement entériné le 7 novembre 1962. Dès juillet, 11 sociétés aérospatiales américaines sont sollicitées pour la construction du module lunaire sur la base d'un cahier des charges sommaire.

Un changement d'échelle

Le 5 mai 1961, quelques jours après le lancement du programme Apollo, l'astronaute Alan Shepard effectue le premier vol spatial américain (mission Mercury 3). En fait, il s'agit d'un simple vol suborbital car la fusée Mercury-Redstone utilisée (il n'y a pas d'autre lanceur disponible) n'a pas une puissance suffisante pour placer en orbite la petite capsule spatiale Mercury d'une masse un peu supérieure à 1 tonne. Le programme lunaire nécessite de pouvoir placer en orbite basse une charge utile de 120 tonnes. Le changement d'échelle qui en résulte est particulièrement important : la NASA va passer de la fusée de 30 tonnes qui a lancé Alan Shepard aux 3 000 tonnes de Saturn V qui nécessitera de développer des moteurs d'une puissance aujourd'hui inégalée ainsi que des technologies nouvelles comme l'utilisation de l'hydrogène liquide.

Les effectifs affectés au programme spatial civil vont croître en proportion. Entre 1960 et 1963, le nombre d'employés de la NASA passe de 10 000 à 36 000 . Pour accueillir ses nouveaux effectifs et disposer d'installations adaptées au programme lunaire, la NASA crée trois nouveaux centres entièrement dédiés au programme Apollo aux périmètres précisément délimités :

Le Manned Spacecraft Center (MSC), édifié en 1962 près de Houston au Texas, est dédié à la conception et la qualification des vaisseaux spatiaux (module lunaire et CSM), l'entraînement des astronautes et le suivi des missions à partir de leur décollage. Parmi les installations présentes sur le site, on trouve le centre de contrôle des missions, les simulateurs de vol et des équipements destinés à simuler les conditions spatiales et utilisés pour tester les livraisons des industriels. Le centre est dirigé par Robert Gilruth, ancien ingénieur de la NACA, qui joue un rôle de premier plan pour l'activité des vols habités américains depuis 1958. Contrairement aux deux autres établissements créés pour le programme Apollo, le MSC est activé dès le programme Gemini. Il emploie en 1964 15 000 personnes dont 10 000 employés de sociétés aérospatiales.

Le Centre de vol spatial Marshall (George C. Marshall Space Flight Center ou MSFC) est une ancienne installation de l'Armée de Terre (Redstone Arsenal) située près de Huntsville dans l'Alabama transférée en 1960 à la NASA avec les spécialistes en majorité allemands de missiles balistiques dirigés par Wernher von Braun qui y travaillaient. Von Braun en restera le responsable jusqu'en 1970. Le centre est dédié à la conception et à la qualification des lanceurs de la famille Saturn. On y trouve des bancs d'essais, des bureaux d'étude et des installations d'assemblage. Les premiers exemplaires de la fusée Saturn I y sont construits avant que le reste de la production soit confié à l'industrie. Il emploiera jusqu'à 20 000 personnes.

Le Centre spatial Kennedy (KSC), situé sur l'île Meritt en Floride, est le site d'où sont lancées les fusées géantes du programme Apollo. La NASA qui a besoin d'installations à l'échelle de la fusée Saturn V met en construction en 1963 cette nouvelle base de lancement qui jouxte celle de Cape Canaveral appartenant à l'Armée de l'Air américaine et d'où sont parties, jusqu'alors, toutes les missions habitées et les sondes spatiales de l'agence spatiale. Le centre effectue la qualification de la fusée assemblée (« all up ») et contrôle les opérations sur le lanceur jusqu'à son décollage. Il emploie en 1965 environ 20 000 personnes. Au cœur du centre spatial, le complexe de lancement 39 comporte 2 aires de lancement et un immense bâtiment d'assemblage, le VAB (hauteur 140 mètres), dans lequel plusieurs fusées Saturn V peuvent être préparées en parallèle. Plusieurs plates-formes de lancement mobile permettent de transporter la fusée Saturn assemblée jusqu'au site de lancement. Le premier lancement depuis le nouveau terrain est celui d'Apollo 4 en 1967. Aujourd'hui, le complexe est utilisé pour lancer la navette spatiale américaine.

D'autres établissements de la NASA, jouent un rôle moins direct ou ne consacrent qu'une partie de leur activité au programme Apollo. En 1961, le Centre spatial John C. Stennis est édifié dans l'État du Mississippi. Le nouveau centre dispose de bancs d'essais utilisés pour tester les moteurs-fusée développés pour le programme. L'Ames Research Center est un centre de recherche ancien (1939) situé en Californie dont les souffleries sont utilisées pour mettre au point la forme de la capsule Apollo en vue de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre. Le Langley Research Center (1914), situé à Hampton (Virginie) abrite également de nombreuses souffleries. Il a servi jusqu'en 1963 de siège au MSC et continue, par la suite, à abriter certains simulateurs du programme. Le Jet Propulsion Laboratory (1936), près de Los Angeles (Californie), est spécialisé dans le développement des sondes spatiales. C'est dans ce centre que sont conçues les familles de sondes spatiales qui vont permettre de reconnaître l'environnement lunaire (programme Surveyor, etc.).

Le rôle de l'industrie astronautique

Les principales entreprises de l'astronautique sont fortement impliquées dans le programme qui se traduit par un accroissement considérable des effectifs — le personnel affecté aux projets de la NASA passe durant cette période de 36 500 à 376 500 — et la construction d'établissements de grande taille. La société californienne North American, avionneur célèbre pour avoir construit les B-25 et le chasseur Mustang durant la Seconde Guerre mondiale, va jouer un rôle central dans le programme. L'arrêt et l'échec de plusieurs projets aéronautiques ont conduit son président à miser sur le développement de l'astronautique. La société s'est déjà distinguée dans le domaine en produisant l'avion fusée X-15. Pour le programme Apollo, la société fournit pratiquement tous les composants sensibles hormis le module lunaire qui est confié à la société Grumman implantée à Bethpage, Long Island (État de New York). La division moteur Rocketdyne de North American fabrique les deux principaux moteurs-fusées les J-2 et F-1 dans l'usine de Canoga Park, tandis que sa division Espace construit le deuxième étage de la Saturn V à Seal Beach et le module de commande et de service Apollo à Downey. L'incendie du vaisseau Apollo 1 et de nombreux problèmes rencontrés dans le développement du programme entraînera la fusion de North American avec la société Rockwell Standard Corporation en 1967 ; le nouveau groupe développera dans les années 1970-1980 la navette spatiale américaine avant d'être absorbé en 1996 par Boeing. La société McDonnell Douglas construit le troisième étage de la Saturn V à Huntington Beach en Californie tandis que le premier étage est construit dans l'établissement de Michoud (Louisiane) de la NASA par la société Chrysler Corporation. Parmi les fournisseurs de premier plan figure le laboratoire des instruments du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui conçoit le système de pilotage et de navigation des deux vaisseaux habités Apollo.

Un défi technique et organisationnel sans précédent

Le projet Apollo a constitué un défi sans précédent sur le plan de la technique et de l'organisation : il fallait mettre au point un lanceur spatial dont le gigantisme générait des problèmes jamais rencontrés jusque là, deux nouveaux moteurs innovants par leur puissance (F-1) ou leur technologie (J-2), des vaisseaux spatiaux d'une grande complexité avec une exigence de fiabilité élevée (probabilité de perte de l'équipage inférieure à 0,1 %) et un calendrier très tendu (8 ans entre le démarrage du programme Apollo et la date butoir fixée par le président Kennedy pour le premier atterrissage sur la Lune d'une mission habitée). Le programme a connu de nombreux déboires durant la phase de développement qui ont tous été résolus grâce à la mise à disposition de ressources financières exceptionnelles avec un point culminant en 1966 (5,5 % du budget fédéral alloué à la NASA), mais également une mobilisation des acteurs à tous les niveaux et la mise au point de méthodes organisationnelles (planification, gestion de crises, gestion de projet) qui ont fait école par la suite dans le monde de l'entreprise.

| Année | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Budget du programme Apollo | 0,535 | 1,285 | 2,27 | 2,51 | 2,97 | 2,91 | 2,556 | 2,025 | 1,75 | |||

| Budget total de la NASA | 0,145 | 0,401 | 0,744 | 1,257 | 2,552 | 4,171 | 5,093 | 5,933 | 5,426 | 4,724 | 4,253 | 3,755 |

| Budget NASA en % du budget de l'État fédéral | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 2,8 | 4,3 | 5,3 | 5,5 | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 1,7 |

La mise au point du moteur F-1, d'architecture conventionnelle mais d'une puissance exceptionnelle (2,5 tonnes d'ergols brûlés par seconde) fut très longue à cause de problèmes d'instabilité au niveau de la chambre de combustion qui ne furent résolus qu'en combinant études empiriques (comme l'utilisation de petites charges explosives dans la chambre de combustion) et travaux de recherche fondamentale. Le deuxième étage de la fusée Saturn V, qui constituait déjà un tour de force technique du fait de la taille de son réservoir d'hydrogène, eut beaucoup de mal à faire face à la cure d'amaigrissement imposée par l'augmentation de la charge utile au fur et à mesure de son développement. Mais les difficultés les plus importantes touchèrent les deux modules habités du programme : le CSM et le module lunaire Apollo. Le lancement du développement du module lunaire avait pris un an de retard à cause des atermoiements sur le scénario du débarquement lunaire. Il s'agissait d'un engin entièrement nouveau pour lequel aucune expérience antérieure ne pouvait être utilisée, par ailleurs très complexe du fait de son rôle. Les problèmes multiples — masse nettement supérieure aux prévisions initiales, difficulté de mise au point des logiciels indispensables à la mission, qualité déficiente, motorisation — entraînèrent des retards tellement importants qu'ils mirent à un moment en danger la tenue de l'échéance du programme tout entier.

Les tests prennent une importance considérable dans le cadre du programme puisqu'ils représentent près de 50 % de la charge de travail totale. L'avancée de l'informatique permet pour la première fois dans un programme astronautique, de dérouler automatiquement la séquence des tests et l'enregistrement des mesures de centaines de paramètres (jusqu'à 1000 pour un étage de la fusée Saturn V) ce qui permet aux ingénieurs de se concentrer sur l'interprétation des résultats et réduit la durée des phases de qualification. Chaque étage de la fusée Saturn V subit ainsi quatre séquences de test : un test sur le site du constructeur, deux sur le site du MSFC, avec et sans mise à feu avec des séquences de test par sous-système puis répétition du compte à rebours et un test d'intégration enfin au centre spatial Kennedy une fois la fusée assemblée.

Les astronautes : recrutement, rôle et entraînement

Le premier groupe de 7 astronautes sélectionnés pour le programme Mercury avait été recruté parmi les pilotes d'essais militaires ayant un diplôme de niveau minimum licence dans des domaines touchant à l'ingénierie, âgés de moins de 40 ans et satisfaisant une batterie de critères physiques et psychologiques. Les vagues de recrutement effectuées en 1962 (9 astronautes du groupe 2), 1963 (14 astronautes du groupe 3) et 1966 (15 astronautes du groupe 5) utilisent les mêmes critères de sélection en abaissant l'âge à 35 puis 34 ans, diminuant l'exigence en nombre d'heures de vol et élargissant la gamme des diplômes acceptés. En parallèle, deux groupes d'astronautes scientifiques détenteurs d'un doctorat sont recrutés en 1965 (groupe 4) et 1967 (groupe 6) dont un seul volera.

Les astronautes passent beaucoup de temps dans les simulateurs du CSM et du module lunaire mais reçoivent également, entre autres, des cours d'astronomie pour la navigation astronomique, de géologie pour les préparer à l'identification des roches lunaires et de photographie. Ils passent de nombreuses heures de vol sur des avions d'entraînement à réaction T-38 pour maintenir leur compétence de pilote (3 astronautes du groupe 3 se tueront en s'entraînant sur T-38). Ils sont impliqués très en amont dans le processus de conception et de mise au point des vaisseaux habités. Enfin, on leur demande de consacrer une partie de leur temps à des tâches de relations publiques qui se traduisent par des tournées dans les entreprises qui participent au projet. Deke Slayton joue un rôle officieux mais effectif de chef des astronautes en sélectionnant les équipages de chaque mission et défendant le point de vue des astronautes durant l'élaboration du projet et des missions.

Les véhicules spatiaux Apollo sont initialement conçus pour donner une autonomie complète à l'équipage en cas de coupure des communications avec le centre de contrôle à Terre. Cette autonomie procurée par les programmes du système de navigation et de pilotage sera dans les faits fortement réduite lorsque les procédures suivies par les missions Apollo seront figées : c'est le contrôle au sol à Houston qui fournira les principaux paramètres tels que la position du vaisseau spatial ainsi que le vecteur de la poussée avant chaque allumage des moteurs. Houston dispose au moment des premiers vols vers la Lune de moyens de calcul plus puissants et, grâce à la télémétrie, connaît parfaitement la position des vaisseaux et leur trajectoire. Une fois une phase de vol engagée, c'est toutefois à l'ordinateur de bord d'appliquer les corrections nécessaires en se basant sur ses capteurs et ses capacités de calcul. Par ailleurs, l'ordinateur joue un rôle essentiel pour le contrôle des moteurs (fonction autopilote) et gère de nombreux sous-systèmes, ce qui lui vaut le surnom de quatrième homme de l'équipage. Sans l'ordinateur, les astronautes n'auraient pu poser le module lunaire sur la Lune car lui seul pouvait optimiser suffisamment la consommation de carburant pour se contenter des faibles marges disponibles.

La recherche de fiabilité

La NASA est, dès le lancement du projet, très sensible aux problèmes de fiabilité. L'envoi d'astronautes sur le sol lunaire est une entreprise beaucoup plus risquée que les vols spatiaux autour de la Terre. Pour les missions en orbite terrestre, en cas d'incident grave, le retour est assuré relativement facilement par une brève poussée des rétrofusées. Par contre, une fois que le vaisseau a quitté l'orbite terrestre, un retour des astronautes sur Terre nécessite que les principaux sous-systèmes ne connaissent aucune défaillance. De manière assez empirique, la NASA avait déterminé que les composants du vaisseau devaient permettre d'atteindre une probabilité de succès de mission de 99 % tandis que la probabilité de perte de l'équipage devait être inférieure à 0,1 % en ne tenant pas compte des micro-météorites et des rayons cosmiques dont les effets étaient mal connus à l'époque. L'architecture des sous-systèmes et la qualité des composants élémentaires des véhicules et du lanceur devaient donc respecter ces objectifs.

Des choix techniques garantissant une grande fiabilité sont retenus sur le module lunaire comme sur le module de commande et de service. Les ergols liquides utilisés par les moteurs sont hypergoliques, c'est-à-dire qu'ils s'enflamment spontanément quand ils sont mis en contact et ne sont pas à la merci d'un système d'allumage défaillant. Leur mise sous pression est effectuée classiquement grâce à de l'hélium supprimant le recours à une fragile turbopompe. Pour parvenir au taux de fiabilité visé sur les autres sous-systèmes, la NASA envisage d'abord de donner aux astronautes la possibilité de réparer les composants défaillants. Mais ce choix suppose de former les astronautes à des systèmes nombreux et complexes, d'emporter des outils et des pièces de rechange et de rendre accessibles les composants à réparer, ce qui les rend vulnérables à l'humidité et à la contamination. La NASA renonce à cette solution en 1964 et décide d'intégrer dans la conception du vaisseau des solutions de contournement permettant de pallier toute anomalie affectant un sous-système critique.

En cas de panne, des systèmes de secours prennent le relais dans un mode plus ou moins dégradé. Ainsi, le système de navigation du module lunaire (ordinateur et système inertiel) est doublé par un système de secours développé par un autre constructeur pour éviter qu'une même faille logicielle mette en panne les deux systèmes. Les quatre groupes de moteurs de contrôle d'attitude sont regroupés par paires indépendantes, chacune d'entre elles pouvant couvrir le besoin en mode dégradé. Le système de régulation thermique est doublé. Les circuits d'alimentation électrique sont également doublés. L'antenne de télécommunications en bande S peut être remplacée par deux antennes plus petites en cas de défaillance. Il n'y a néanmoins pas de parade à une panne de moteur : seuls des tests poussés avec un maximum de réalisme peuvent permettre d'atteindre le taux de fiabilité attendu. Des solutions techniques conservatrices mais éprouvées sont dans certains cas retenues. C'est le cas de l'énergie électrique sur le module lunaire (choix des batteries), des systèmes pyrotechniques (choix de systèmes existants standardisés et éprouvés) ainsi que l'électronique de bord (les circuits intégrés, bien qu'acceptés dans les ordinateurs, ne sont pas retenus pour le reste de l'électronique).

Selon Neil Armstrong, les responsables du projet avaient calculé qu'il y aurait environ 1 000 anomalies à chaque mission Apollo (fusée, CSM et LEM), chiffre extrapolé du nombre de composants et du taux de fiabilité exigé des constructeurs. Il y en aura en fait en moyenne 150, ce que Armstrong attribue à l'implication exceptionnellement forte des personnes ayant travaillé sur le projet.

Le programme lunaire soviétique en toile de fond

Depuis Spoutnik 1, les dirigeants de l'Union Soviétique et les responsables du programme spatial soviétique avaient toujours fait en sorte de maintenir leur avance sur le programme américain. Il ne faisait aucun doute dans l'esprit des dirigeants américains comme dans celui de l'opinion publique que l'URSS allait lancer son propre programme de vol habité vers la Lune et tenter de réussir avant les États-Unis pour conserver le prestige associé à leur domination durant la première phase de la course à l'espace. Néanmoins, après une déclaration publique en 1961 d'un dirigeant soviétique semblant relever le défi, aucune information officielle ne filtrera plus sur l'existence d'un programme lunaire habité soviétique au point de susciter le doute sur son existence chez certains représentants du congrès américain qui commencèrent, pour cette raison, à contester le budget alloué au programme Apollo à compter de 1963. Cependant, pour les dirigeants de la NASA, la menace d'une réussite soviétique exerça une pression constante sur le calendrier du programme Apollo : la décision de lancer la mission circumlunaire Apollo 8,alors que le vaisseau spatial Apollo n'était pas complètement qualifié, constituait une certaine prise de risque, qui avait été largement motivée par la crainte de se faire devancer par les Soviétiques. Certains indices contribuèrent par la suite à diminuer la pression sur les décideurs de la NASA dans la dernière ligne droite qui précéda le lancement d'Apollo 11. Au cours des années 1970, aucune information ne filtra sur la réalité du programme soviétique et dans l'atmosphère de désenchantement qui suivit la fin du programme Apollo, le célèbre journaliste américain Walter Cronkite annonça gravement à son public que l'argent dépensé pour celui-ci avait été gaspillé, car « les Russes n'avaient jamais été dans la course ». Ce n'est qu'avec la glasnost à la fin des années 1980 que commenceront à paraître quelques informations sur le sujet et il fallut attendre la chute de l'URSS pour que la réalité du programme lunaire soviétique soit reconnue par les dirigeants russes.

À compter du début des années 1960, le programme spatial habité soviétique, si performant jusque là, tourne à la confusion. Sergueï Korolev, à l'origine des succès les plus éclatants de l'astronautique soviétique, commence à concevoir à cette époque la fusée géante N-1 pour laquelle il réclame le développement de moteurs cryogéniques performants (c'est-à-dire utilisant de l'hydrogène comme ceux en cours de développement chez les Américains) mais se heurte au refus de Valentin Glouchko qui possède un monopole sur la fabrication des moteurs-fusée. Aucun programme lunaire n'est lancé en 1961 car les responsables soviétiques sont persuadés que la NASA court à l'échec. Le premier secrétaire du PCUS Nikita Khrouchtchev demande en juin 1961 à son protégé Vladimir Chelomei, rival de Korolev, de développer un lanceur, le Proton et un vaisseau LK-1 (LK pour Lounnyï korabl' - Лунный корабль - vaisseau lunaire) en vue d'un vol habité circumlunaire. Korolev riposte en proposant une mission de débarquement lunaire basée sur un vaisseau concurrent, le Soyouz (Союз), apte à des rendez-vous en orbite et un module d'atterrissage L3. Constatant les progrès américains, Khrouchtchev décide finalement le 3 août 1964, avec 3 ans de retard, de lancer la cosmonautique soviétique dans la course à la Lune : les programmes Proton (Прото́н) / Zond (Зонд, « sonde ») de survol de la Lune par une sonde inhabitée et N1-L3 de débarquement d’un cosmonaute sur la Lune de Korolev reçoivent alors le feu vert du Politburo. Toutefois, le limogeage de Khrouchtchev, remplacé par Léonid Brejnev à la tête du Parti communiste de l'URSS en octobre de la même année, se traduit par de nouveaux atermoiements et des problèmes dans la répartition des ressources budgétaires entre les deux programmes.

Gravement handicapé par la mort de Korolev en 1966 et par l'insuffisance des moyens financiers, le développement de la fusée N-1 rencontre des problèmes majeurs (4 vols, 4 échecs en 1969-1971) qui conduisent à son abandon le 2 mai 1974. C'est la fin des ambitions lunaires de l'URSS. Le lanceur Proton comme le vaisseau Soyouz après des débuts laborieux jouent aujourd'hui un rôle central dans le programme spatial russe.