Programme Apollo - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les composants du programme Apollo

Les principaux composants du programme Apollo sont la famille de lanceurs Saturn ainsi que les deux vaisseaux habités : le CSM et le module lunaire. Pour le séjour sur la Lune, un véhicule est développé ainsi qu'un ensemble d'instruments scientifiques, l'ALSEP.

Les fusées Saturn

Trois types de lanceurs sont développés dans le cadre du programme Apollo : Saturn I qui va permettre de confirmer la maîtrise du mélange LOX/LH2, Saturn IB utilisé pour les premiers tests du vaisseau Apollo en orbite terrestre et enfin, le lanceur lourd Saturn V dont les performances exceptionnelles et jamais dépassées depuis, permettront les missions lunaires.

Un lanceur lourd pour les satellites militaires

Les débuts de la famille de lanceurs Saturn sont antérieurs au programme Apollo et à la création de la NASA. Début 1957, le Département de la Défense (DOD) américain identifie un besoin pour un lanceur lourd permettant de placer en orbite des satellites de reconnaissance et de télécommunications pesant jusqu'à 18 tonnes. À cette époque, les lanceurs américains les plus puissants en cours de développement peuvent tout au plus lancer 1,5 tonnes en orbite basse car ils dérivent de missiles balistiques beaucoup plus légers que leurs homologues soviétiques. En 1957, Wernher von Braun et son équipe d'ingénieurs, venus comme lui d'Allemagne, travaillent à la mise au point des missiles intercontinentaux Redstone et Jupiter au sein de l'Army Ballistic Missile Agency (ABMA), un service de l'Armée de Terre situé à Huntsville (Alabama). Cette dernière lui demande de concevoir un lanceur permettant de répondre à la demande du DOD. Von Braun propose un engin, qu'il baptise Super-Jupiter, dont le premier étage, constitué de 8 étages Redstone regroupés en fagot autour d'un étage Jupiter, fournit les 680 tonnes de poussée nécessaires pour lancer les satellites lourds. La course à l'espace, qui débute fin 1957, décide le DOD, après examen de projets concurrents, à financer en août 1958 le développement de ce nouveau premier étage rebaptisé Juno V puis finalement Saturn (la planète située au-delà de Jupiter). Le lanceur utilise, à la demande du DOD, 8 moteurs-fusées H-1 simple évolution du propulseur utilisé sur la fusée Jupiter, ce qui doit permettre une mise en service rapide.

La récupération du projet Saturn par la NASA

Durant l'été 1958, la NASA, qui vient tout juste d'être créée, identifie le lanceur comme un composant clé de son programme spatial. Mais début 1959, le Département de la Défense décide d'arrêter ce programme coûteux dont les objectifs sont désormais couverts par d'autres lanceurs en développement. La NASA obtient le transfert en son sein du projet et des équipes de von Braun fin 1959 ; celui-ci est effectif au printemps 1960 et la nouvelle entité de la NASA prend le nom de Centre de vol spatial Marshall (George C. Marshall Space Flight Center MSFC).

La question des étages supérieurs du lanceur était jusque là restée en suspens : l'utilisation d'étages de fusée existants, trop peu puissants et d'un diamètre trop faible, n'était pas satisfaisante. Fin 1959, un comité de la NASA travaille sur l'architecture des futurs lanceurs de la NASA. Son animateur, Abe Silverstein, responsable du centre de recherche Lewis et partisan de la propulsion par des moteurs utilisant le couple hydrogène/oxygène en cours d'expérimentation sur la fusée Atlas-Centaur, réussit à convaincre un von Braun réticent d'en doter les étages supérieurs de la fusée Saturn. Le comité identifie dans son rapport final six configurations de lanceur de puissance croissante (codés A1 à C3) permettant de répondre aux objectifs de la NASA tout en procédant à une mise au point progressive du modèle le plus puissant. Le centre Marshall étudie en parallèle à l'époque un lanceur hors normes capable d'envoyer une mission vers la Lune : cette fusée baptisée Nova, est dotée d'un premier étage fournissant 5 300 tonnes de poussée et est capable de lancer 81,6 tonnes sur une trajectoire interplanétaire.

Les Saturn IB et V dans leurs configurations définitives

Lorsque le président Kennedy accède au pouvoir début 1961, les configurations du lanceur Saturn sont toujours en cours de discussion, reflétant l'incertitude sur les missions futures du lanceur. Toutefois, dès juillet 1960, Rocketdyne, sélectionné par la NASA, avait démarré les études sur le moteur J-2 consommant hydrogène et oxygène et d'une poussée de 89 tonnes de poussée retenu pour propulser les étages supérieurs. Le même motoriste travaillait depuis 1956, initialement à la demande de l'armée de l'Air, sur l'énorme moteur F-1 (677 tonnes de poussée) retenu pour le premier étage. Fin 1961, la configuration du lanceur lourd (C-5 futur Saturn V) est figée : le premier étage est propulsé par cinq F-1, le deuxième étage par cinq J-2 et le troisième par un J-2. L'énorme lanceur peut placer 113 tonnes en orbite basse et envoyer 41 tonnes vers la Lune. Deux modèles moins puissants doivent être utilisés durant la première phase du projet :

- la C-1 (ou Saturn I), utilisée pour tester des maquettes des vaisseaux Apollo, est constituée d'un premier étage propulsé par huit moteurs H-1 couronné d'un second étage propulsé par six RL-10 ;

- la C-1B (ou Saturn IB), chargée de qualifier les vaisseaux Apollo sur l'orbite terrestre, est constituée du 1er étage de la S-1 couronné du troisième étage de la C-5.

Fin 1962, le choix du scénario du rendez-vous en orbite lunaire (LOR) confirme le rôle du lanceur Saturn V et entraîne l'arrêt des études sur le lanceur Nova.

| Lanceur | Saturn I | Saturn IB | Saturn V |

|---|---|---|---|

| Charge utile en orbite basse (LEO) injection vers la Lune (TLI) | 9 t (LEO) | 18,6 t (LEO) | 118 t (LEO) 47 t (TLI) |

| 1er étage | S-I (poussée 670 t.) 8 moteurs H-1 (LOX/Kérosène) | S-IB (poussée 670 t.) 8 moteurs H-1 (LOX/Kérosène) | S-IC (Poussée 3402 t.) 5 moteurs F-1 (LOX/Kérosène) |

| 2e étage | S-IV (Poussée 40 t.) 6 RL-10 (LOX/LH2) | S-IVB (Poussée 89 t.) 1 moteur J-2 (LOX/LH2) | S-II (Poussée 500 t.) 5 moteurs J-2 (LOX/LH2) |

| 3e étage | - | - | S-IVB (Poussée 100 t.) 1 moteur J-2 (LOX/LH2) |

| Vols | 10 (1961-1965) Satellites Pegasus, maquette du CSM | 9 (1966-1975) Qualification CSM, relève Skylab, vol Apollo-Soyouz | 13 (1967-1973) missions lunaires et lancement Skylab |

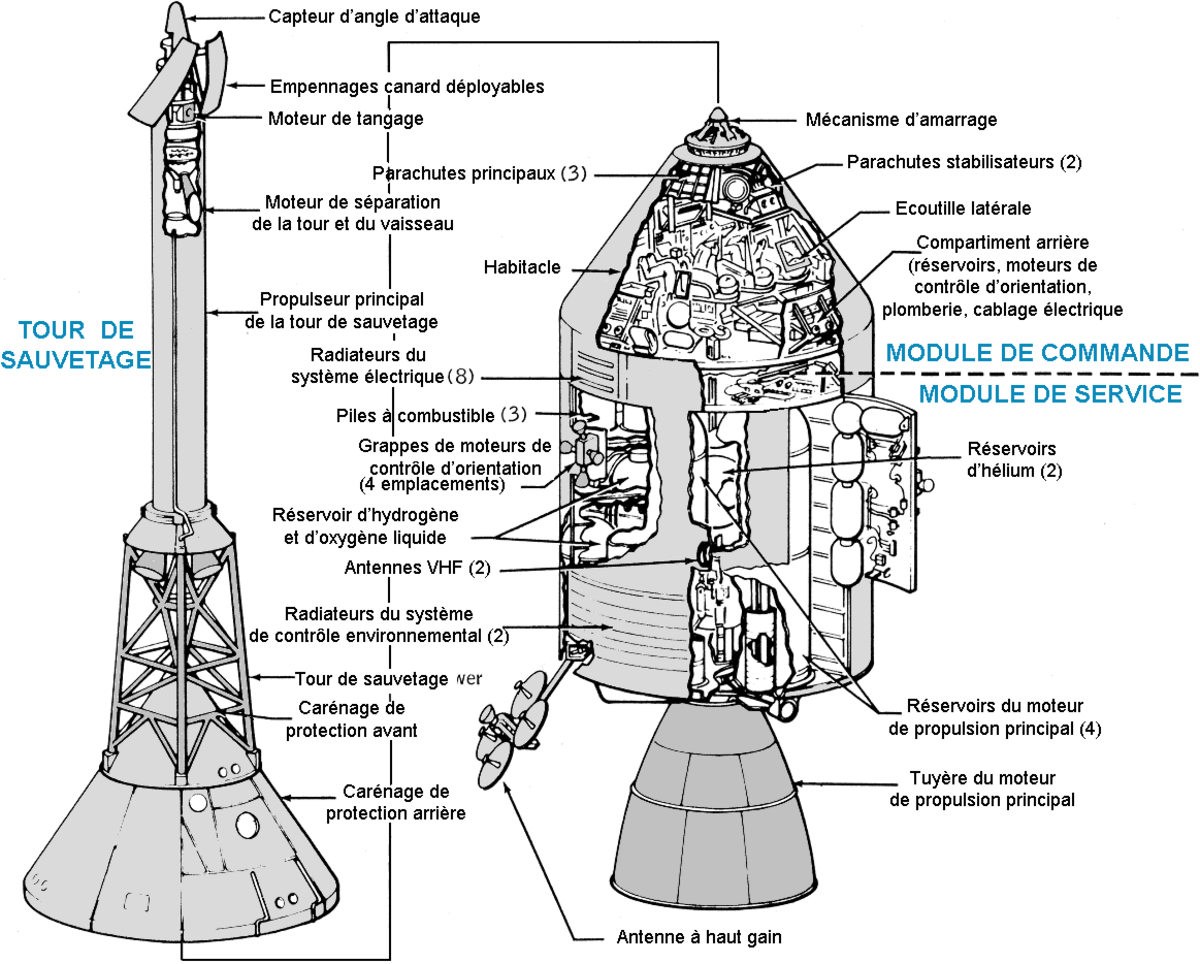

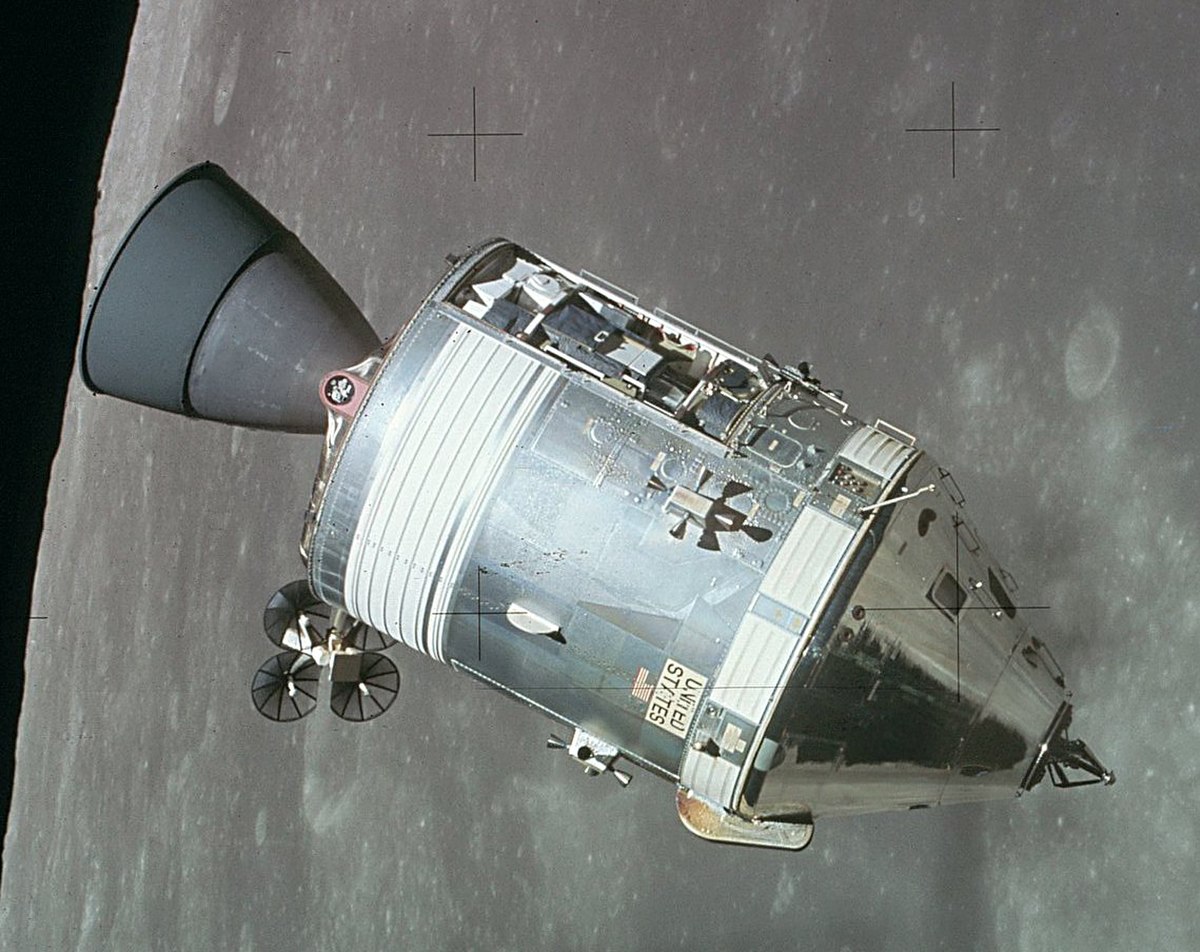

Le vaisseau Apollo (CSM)

Le véhicule spatial Apollo (ou module de commande et de service abrégé en CSM) transporte les astronautes à l'aller et au retour. Pesant plus de 30 tonnes, il est pratiquement dix fois plus lourd que le vaisseau Gemini. La masse supplémentaire (21,5 tonnes) est en grande partie représentée par le moteur et les ergols qui fournissent un delta-v de 2 800 m/s permettant au vaisseau de s'insérer en orbite lunaire puis de quitter cette orbite. Le vaisseau Apollo reprend une disposition inaugurée avec le vaisseau Gemini : un module de commande (CM) abrite l'équipage et un module de service (CS) contient le moteur de propulsion principal, l'essentiel des sources d'énergie ainsi que l’équipement nécessaire à la survie des astronautes. Le module de service est largué juste avant l'atterrissage.

Le module de commande

Le module de commande Apollo est la partie dans laquelle les trois astronautes séjournent durant la mission, sauf lorsque deux d'entre eux descendent sur la Lune au moyen du module lunaire. Pesant 6,5 tonnes et de forme conique, sa structure externe comporte une double paroi : une enceinte constituée de tôles et nid d'abeille à base d'aluminium qui renferme la zone pressurisée et un bouclier thermique qui recouvre la première paroi et dont l'épaisseur varie en fonction de l'exposition durant la rentrée atmosphérique. Le bouclier thermique est réalisé avec un matériau composite constitué de fibres de silice et microbilles de résine, dans une matrice de résine époxy. Ce matériau est inséré dans un nid d'abeille en acier.

L'espace pressurisé représente un volume de 6,5 m3. Les astronautes sont installés sur 3 couchettes côte à côte parallèles au fond du cône et suspendues à des poutrelles partant du plancher et du plafond (la pointe du cône). En position allongée, les astronautes ont en face d'eux, suspendu au plafond, un panneau de commandes large de 2 mètres et haut de 1 mètre présentant les principaux interrupteurs et voyants de contrôles. Les cadrans sont répartis en fonction du rôle de chaque membre d'équipage. Sur les parois latérales se trouvent des baies dédiées à la navigation, d'autres panneaux de commande ainsi que des zones de stockage de nourriture et de déchets. Pour la navigation et le pilotage, les astronautes utilisent un télescope et un ordinateur qui exploite les données fournies par une centrale inertielle.

Le vaisseau dispose de deux écoutilles : l'une située à la pointe du cône comporte un tunnel et est utilisée pour passer dans le module lunaire lorsque celui-ci est amarré au vaisseau Apollo. L'autre placée sur la paroi latérale est utilisée à Terre pour pénétrer dans le vaisseau et dans l'espace pour les sorties extra véhiculaires (le vide est alors effectué dans la cabine car il n'y a pas de sas). Les astronautes disposent par ailleurs de 5 hublots pour effectuer des observations et réaliser les manœuvres de rendez-vous avec le module lunaire. Le module de commande dépend pour les principales manœuvres comme pour l'énergie et le support-vie du module de service. Il dispose de 4 grappes de petits moteurs d'orientation permettant les manœuvres lors de la rentrée. Celles-ci s'effectuent en orientant le module en roulis, la capsule ayant une incidence voisine de 25 à 30 degrés par rapport à son axe de symétrie. Cette incidence est obtenue par balourd statique de construction.

Le module de service

Le module de service (SM ou « Service Module » en anglais) est un cylindre d'aluminium non pressurisé de 5 mètres de long et 3,9 mètres de diamètre pesant 24 tonnes. Il est accouplé à la base du module de commande et la longue tuyère du moteur-fusée principal de 9 tonnes de poussée en dépasse de 2,5 mètres. Le module est organisé autour d'un cylindre central qui contient les réservoirs d'hélium servant à pressuriser les réservoirs d'ergols principaux ainsi que la partie haute du moteur principal. Autour de cette partie centrale, l'espace est découpé en six secteurs en forme de parts de gâteau. Quatre de ces secteurs abritent les réservoirs d'ergols (18,5 tonnes). Un secteur contient 3 piles à combustibles qui fournissent la puissance électrique et en sous-produit l'eau ainsi que les réservoirs d'hydrogène et d'oxygène qui les alimentent. L'oxygène est également utilisé pour renouveler l'atmosphère de la cabine. Un secteur reçoit des équipements qui ont varié en fonction des missions : appareils scientifiques, petit satellite, caméras, réservoir d'oxygène supplémentaire. Le module de service contient également les radiateurs qui dissipent l'excédent de chaleur du système électrique et qui régulent la température de la cabine. Quatre grappes de petits moteurs de contrôles d'attitude sont disposées sur le pourtour du cylindre. Une antenne comportant 5 petites paraboles, assurant les communications à grande distance, est déployée une fois le vaisseau lancé.

La tour de sauvetage

La tour de sauvetage est un dispositif destiné à éloigner le vaisseau spatial du lanceur Saturn V si celui-ci subit une défaillance durant les premières phases du vol. Le recours à des sièges éjectables, utilisé sur le vaisseau spatial Gemini, est exclu compte tenu du diamètre de la boule de feu que créerait l'explosion de la fusée Saturn V. La tour de sauvetage est constituée d'un propulseur à poudre situé au bout d'un treillis métallique lui-même perché au sommet du vaisseau Apollo. En cas d'incident, le moteur-fusée de la tour arrache le vaisseau de la fusée tandis qu'un petit propulseur l'écarte de la trajectoire de la fusée. La tour est alors larguée et le vaisseau entame sa descente en suivant une séquence similaire à celle d'un retour sur Terre. Si le lancement se déroule sans problème, la tour est éjectée lorsque le deuxième étage de la fusée Saturn est mis à feu.

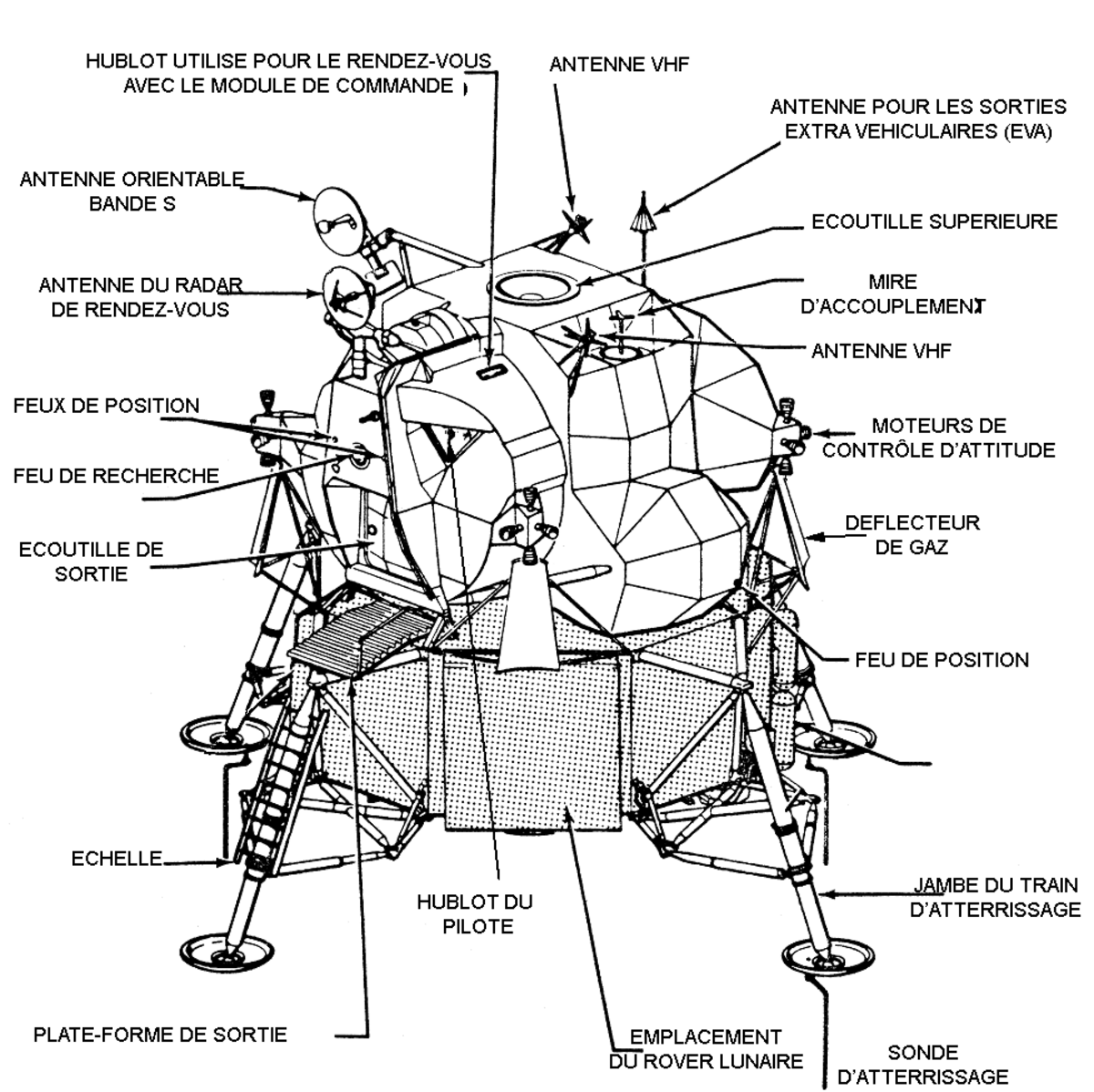

Le module lunaire

Le module lunaire comporte deux étages : un étage de descente permet d'atterrir sur la Lune et sert par ailleurs de plate-forme de lancement au deuxième étage, l'étage de remontée, qui ramène les astronautes au vaisseau Apollo en orbite à la fin de leur séjour sur la Lune. La structure du module lunaire est, pour l'essentiel, réalisée avec un alliage d'aluminium choisi pour sa légèreté. Les pièces sont généralement soudées entre elles mais parfois également rivetées.

L'étage de descente

Le corps de l'étage de descente, qui pèse plus de 10 tonnes, a la forme d'une boîte octogonale d'un diamètre de 4,12 mètres et d'une hauteur de 1,65 mètres. Sa structure, constituée de deux paires de panneaux parallèles assemblés en croix, délimite cinq compartiments carrés (dont un central) et quatre compartiments triangulaires. La fonction principale de l'étage de descente est d'amener le LEM sur la Lune. À cet effet, l'étage dispose d'un moteur fusée à la fois orientable et à poussée variable. La modulation de la poussée permet d'optimiser la trajectoire de descente mais surtout de poser en douceur le LEM qui s'est fortement allégé en consommant ses ergols. Le comburant, du peroxyde d'azote (5 tonnes), et le carburant, de l'aérozine 50 (3 tonnes), sont stockés dans quatre réservoirs placés dans les compartiments carrés situés aux quatre coins de la structure. Le moteur se trouve dans le compartiment carré central. Le deuxième rôle de l'étage de descente est de transporter tous les équipements et consommables qui peuvent être abandonnés sur la Lune à la fin du séjour, ce qui permet de limiter le poids de l'étage de remontée.

L'étage de remontée

L'étage de remontée pèse environ 4,5 tonnes. Sa forme complexe, qui résulte d'une optimisation de l'espace occupé, lui donne l'allure d'une tête d'insecte. Il est essentiellement composé de la cabine pressurisée qui héberge deux astronautes dans un volume de 4,5 m3 et du moteur de remontée avec ses réservoirs d'ergols. La partie avant de la cabine pressurisée occupe la plus grande partie d'un cylindre de 2,34 mètres de diamètre et de 1,07 mètres de profondeur. C'est là que se tient l'équipage lorsqu'il n'est pas en excursion sur la Lune. Le pilote (à gauche face à l'avant) et le commandant de bord sont debout, tenus par des harnais qui les maintiennent en place en impesanteur et durant les phases d'accélération. Sur la cloison avant, chaque astronaute a devant lui un petit hublot triangulaire (0,18 m2) incliné vers le bas, qui lui permet d'observer le sol lunaire avec un bon angle de vision, ainsi que les principales commandes de vol et cadrans de contrôle regroupés par panneaux généralement dédiés à un sous-système. Les commandes et contrôles communs sont placés entre les deux astronautes (par exemple la console d'accès à l'ordinateur de navigation), certaines commandes sont doublées (commandes pilotant l'orientation et la poussée des moteurs), les autres commandes sont réparties en fonction des tâches assignées à chaque astronaute. Les panneaux de commandes et coupe-circuit se prolongent sur les parois latérales situées de part et d'autre des astronautes.

Le pilote a au-dessus de sa tête un petit hublot (0,07 m2) qui lui permet de contrôler la manœuvre de rendez-vous avec le module de commande. L'arrière de la cabine pressurisée est beaucoup plus exigu (1,37 x 1,42 m pour 1,52 m de haut) : son plancher est plus haut de 48 cm et, de plus, encombré par un capot recouvrant le sommet du moteur de remontée. Les parois latérales sont occupées par les rangements et à gauche, par une partie du système de contrôle environnemental. Au plafond se trouve l'écoutille utilisée pour passer dans le Module de Commande derrière laquelle se trouve un tunnel court (80 cm de diamètre pour 46 cm de long) comportant un système de verrouillage utilisé pour solidariser les deux vaisseaux. Les forces en jeu au moment de l'accostage qui pourraient déformer le tunnel sont amorties par des poutres qui les répercutent sur toute la structure.

Le LEM ne dispose pas de sas, qui aurait ajouté trop de poids. Pour descendre sur le sol lunaire, les astronautes font le vide dans la cabine et, à leur retour, ils pressurisent la cabine avec les réserves d'oxygène. Pour descendre, ils se glissent dans l'écoutille : celle-ci donne sur une petite plate-forme horizontale qui débouche sur l'échelle dont les barreaux sont situés de part et d'autre d'une des jambes de l'étage de descente.

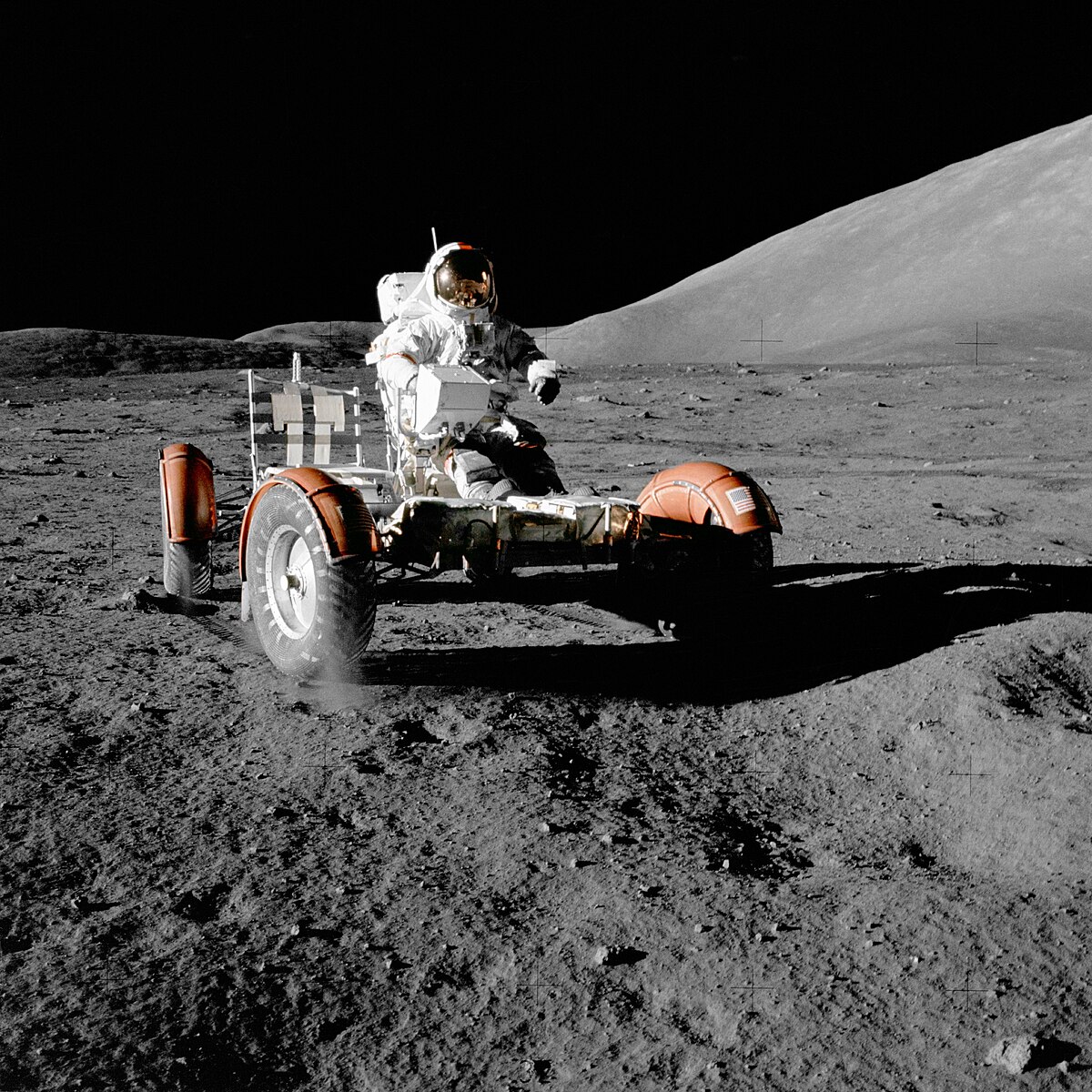

Instruments scientifiques, véhicules et équipements

Pour remplir la mission lunaire, la NASA dut concevoir plusieurs instruments scientifiques, équipements et véhicules destinés à être mis en œuvre sur le sol lunaire. Les principaux développements sont :

- le rover lunaire, utilisé à partir de la mission Apollo 15, est un véhicule rustique tous-terrains à propulsion électrique, alimenté par des batteries. Pouvant atteindre la modeste vitesse de 14 km/h, il permet de porter le rayon d'action des astronautes de quelques centaines de mètres à une dizaine de kilomètres et dispose d'une capacité d'emport de 490 kg ;

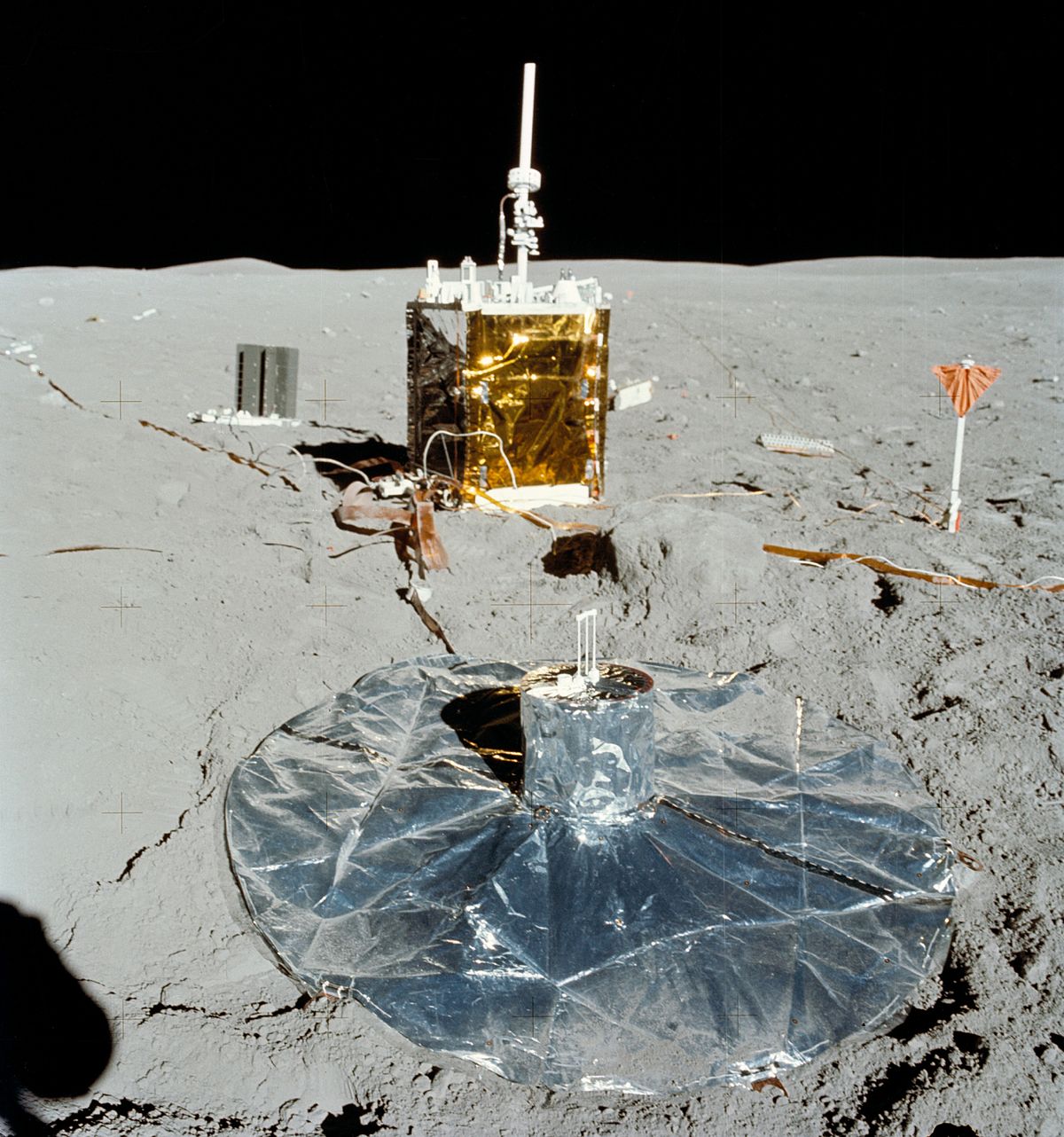

- l'ALSEP est un ensemble d'instruments scientifiques installé par les astronautes près de chaque site d'atterrissage à partir d'Apollo 12. Alimenté en énergie électrique par un générateur thermoélectrique à radioisotope (RTG) il comporte de quatre à sept instruments scientifiques dont la composition a varié selon les missions : sismomètre actif ou passif, spectromètre de masse, réflecteur laser, gravimètre, détecteur de poussière, etc. Ces instruments ont fourni en continu, jusqu'à leur arrêt en 1977, des informations sur l'atmosphère, le sol et le sous-sol lunaire : sismicité, vent solaire, température, composition de l'atmosphère, champ magnétique, etc ;

- les combinaisons spatiales (modèle Apollo A7L) portées par les astronautes, d'une masse de 111 kg avec le système de survie, furent spécialement conçues pour les longues excursions sur le sol lunaire (plus de 7 heures pour certaines sorties des équipages d'Apollo 15, 16 et 17) au cours desquelles les astronautes devaient se déplacer dans un environnement particulièrement hostile — températures extrêmes, micro-météorites, poussière lunaire — tout en effectuant de nombreux travaux nécessitant une certaine flexibilité.