Ressource hydrique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Prospective

Les zones critiques

165 nations connaissent au moins localement et périodiquement des problèmes. Les pays risquant le plus de manquer d'eau sont en Afrique et Asie. En croisant plusieurs facteurs critiques tels que changement climatique, démographie, besoin et demande par habitant, ressources et accès à la ressource, dépendance à des lacs ou rivières transfrontières, etc, il apparait qu'en 2010, la Somalie (où seuls 30 % des gens ont accès à l’eau potable), la Mauritanie et le Soudan ont les ressources hydriques les plus précaires du monde, devant le Niger, l'Iraq, l'Ouzbékistan, le Pakistan, l'Égypte, le Turkménistan et la Syrie, très loin derrière l'Islande, la Norvège et la Nouvelle-Zélande qui sont les moins à risques.

Le dérèglement climatique affectera le régime des moussons et la fonte des glaciers. De nouveaux conflits aval-amont pourraient naître de la construction de barrages hydroélectriques ou de l'irrigation (qui utilise déjà 70 % de l’eau disponible dans le monde, devant l'industrie qui en consomme 22 %)

Des pays riches (États-Unis, Australie, Espagne, Grèce connaissent aussi de sérieux problèmes). Une partie de la Bulgarie, de la Belgique et de l’Espagne manque périodiquement d'eau ou sont en limite de ressource.

Des tensions de plus en plus fortes

Aaron Wolf, expert international et fondateur de la base de données des conflits sur l’eau douce, a pu recenser, à travers l’Histoire, plus de 3 600 traités de coopération signés et une seule véritable guerre liée à l’eau qui remonte à plus de 4 500 ans, entre deux cités de Mésopotamie : Lagash et Umma. Il était, à cette époque, question du partage de l’eau issue du Tigre et de l’Euphrate, dans l’actuelle partie sud de l’Irak.

Mais « Les guerres du XXIe siècle auront l'eau pour enjeu » déclara en 1995 le vice président de la Banque mondiale Ismaïl Serageldin. Il est vrai que les deux tiers des principaux fleuves du monde traversent plusieurs états et on compte 263 bassins fluviaux transfrontaliers.

Les tensions internationales relatives à la gestion de l'eau concernent la plupart des continents.

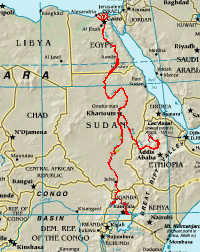

Dès les années 1980, la CIA identifiait une dizaines de zones de « conflit hydrique potentiel », du bassin du Jourdain à celui du Syr-Daria en passant par ceux du Nil, du Tigre et de l'Euphrate.

Israël avait réalisé en 1964 un grand aqueduc puisant dans les eaux du lac de Tibériade. Mais les trois rivières alimentant ce lac prenaient leur source en Syrie et au Liban. En 1967, Israël détruisit le barrage qu'avait construit la Syrie sur l'une de ces rivières. Et la guerre des Six Jours permit entre autres à Israël de prendre le contrôle des nappes phréatiques de Cisjordanie et du château d'eau naturel que constitue le Golan. Dès l'ouverture des négociations israélo-palestiniennes dans le cadre du processus d'Oslo, la question de l'eau est apparue comme l'un des dossiers les plus délicats.

Plus au nord, ce sont les bassins du Tigre et de l'Euphrate qui sont disputés. Située en amont, la Turquie contrôle en effet 90 % des eaux de l'Euphrate et 50 % de celle du Tigre. Son Grand projet anatolien, lancé en 1970, vise à réaliser un total de 22 barrages pour promouvoir l'irrigation et la production d'hydroélectricité. L'élément clé du système, le barrage Atatürk sur l'Euphrate, est en service depuis 1992. Au terme de l'achèvement du projet, il ne restera à la disposition de la Syrie et de l'Irak, en aval, que les deux tiers et le quart du débit actuel de L'Euphrate.

On peut aussi citer d'autres zones de tension sur le globe :

- entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte pour le contrôle des ressources du Nil : le Nil est une ressource vitale pour l'Égypte et dans une moindre mesure pour le Soudan, alors que l'Ethiopie, où la plus grande partie du bassin prend sa source, envisage de construire plusieurs dizaines de barrages. Une « Initiative du bassin du Nil » tente de promouvoir le dialogue entre les dix pays riverains du fleuve ;

- entre l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie autour du fleuve Congo et du Lac Victoria ;

- entre la Chine et la Russie à propos du fleuve Amour ;

- entre le Chili et la Bolivie à propos du rio Silala ;

- entre le Pérou et la Bolivie à propos du détournement du rio Mauri ;

- entre les États-Unis et le Mexique : les États-Unis exploiteraient le fleuve Colorado de manière abusive, tandis que le Mexique polluerait le Río Grande dont ont besoin les agriculteurs texans.

Cependant, certains chercheurs remettent en cause la notion de "guerres de l'eau" à venir : ainsi pour Wendy Barnaby, auteur du livre « Do nations go to war over water? », l’idée de futurs conflits concernant les ressources d’eau serait un « mythe. » Les conflits qui opposeraient l'Égypte, Israël et la Jordanie ne seraient pas en rapport avec l’eau. Wendy Barnaby estime que « bien que la gestion de l'eau doive s'adapter au changement climatique, les mécanismes de base d'accords commerciaux, internationaux et le développement économique, qui font diminuer les pénuries d’eau, persisteront. »

Des enjeux environnementaux et sanitaires majeurs

Réchauffement climatique

Les changements climatiques dus à l'effet de serre, même hors dessalement à grande échelle, sont difficiles à prédire. Globalement, les précipitations pourraient ne pas beaucoup changer (l'énergie reçue du Soleil restant la même), mais leur localisation, leur fréquence et leur distribution dans l'espace seront modifiées. Il est généralement admis que la situation des pays souffrant d'un déficit en eau verront leur ressources diminuer. D'autres spécialistes prévoient au contraire une reprise de moussons dans le Sahara si la température de la planète augmente.

Le problème des pollutions

Les pressions importantes qui s'exercent sur les réserves d'eau douce dans diverses régions du monde contribuent à une détérioration préoccupante de leur qualité.

Environ 16 000 km de rivières de l'ouest américain ont été contaminés par des produits toxiques et les acides de l'industrie minière. Plus de 50 millions d'Américains boivent une eau du robinet contaminée par le plomb, des bactéries fécales, et d'autres polluants.

En Europe, avant que des efforts soient accomplis en vue de sa dépollution, le Rhin charriait quelque 4000 tonnes de métaux lourds et environ 7 000 tonnes d'hydrocarbures chaque année.

En Russie, les trois quarts des lacs et des rivières ont une eau impropre à la consommation, car les systèmes de traitement des eaux usées sont défectueux.

Mais les pollutions qui rendent l'eau impropre à la consommation sont pires encore dans les pays en développement. Environ 90 % des eaux usées urbaines y sont rejetées dans les rivières, les lacs et les mers sans le moindre traitement.

Santé publique

L'eau est indispensable à la vie, notre organisme en est composé à 60 %, les écosystèmes aquatiques abritent des formes de vie multiples, et la vie elle-même de la planète est intimement liée au cycle de l'eau.

Le problème de l'accès à l'eau est au cœur de la plupart des problèmes de santé publique que connaissent les pays en développement. Louis Pasteur avait coutume de dire que « nous buvons 90 % de nos maladies ». Aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 3 et 5 millions de personnes meurent chaque année dans le monde, de maladies dues à l'eau.

Dans les « objectifs du millénaire », fixés par l'ONU pour 2015, il était prévu non seulement de diminuer de moitié le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation sur la planète, mais également de diviser par deux le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'eau potable. Et lors du 2ème sommet de la Terre, à Johannesburg, on a ajouté à cet objectif celui de réduire de moitié le nombre de personnes qui ne disposent pas de systèmes d'assainissement des eaux usées.

Mais pour créer, étendre ou réhabiliter les réseaux d'adduction et les infrastructures nécessaires dans les pays en développement, il faudrait, estiment les experts, quelque 300 milliards de dollars. En outre, le développement de l'irrigation et de l'usage des engrais, motivé par la nécessité d'accroître les productions vivrières, contribue à mettre en danger les ressources en eau.