Transmission du savoir médical arabe en Occident latin au Moyen Age - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Au XIIIe siècle : Bouleversement des études européennes ou nouvelle science

Ainsi, grâce au travail de Gérard de Crémone et des autres traducteurs, la pensée gréco-arabe arrive au XIIIe siècle dans les grands centres intellectuels de l’Europe et y bouleverse complètement les études et la pensée. Tout comme les œuvres arabes traduites par Constantin l’Africain viennent en Europe « sous un maquillage grec », Aristote y arrive vêtu en arabe musulman pour reprendre.

Les universités et la construction de la formation médicale

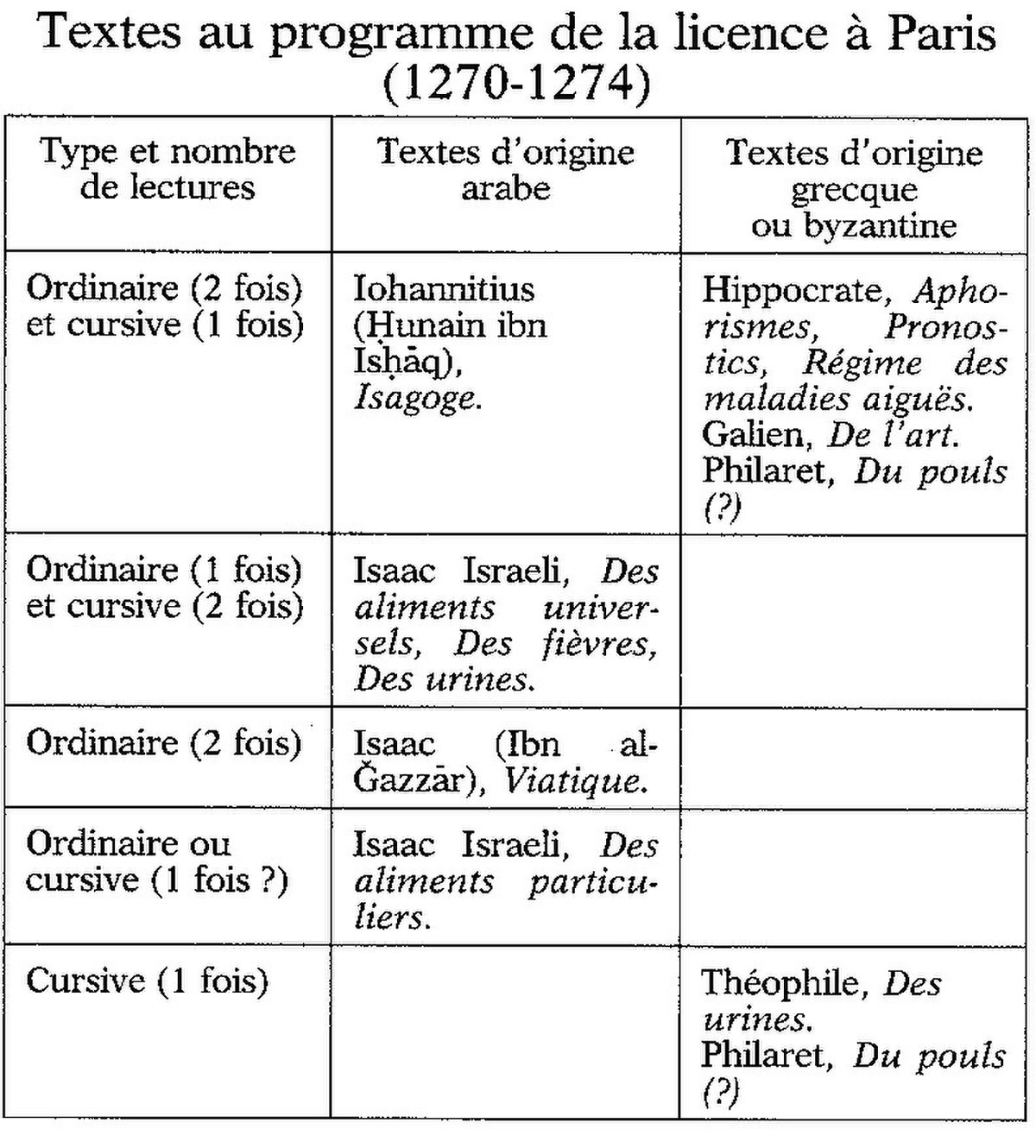

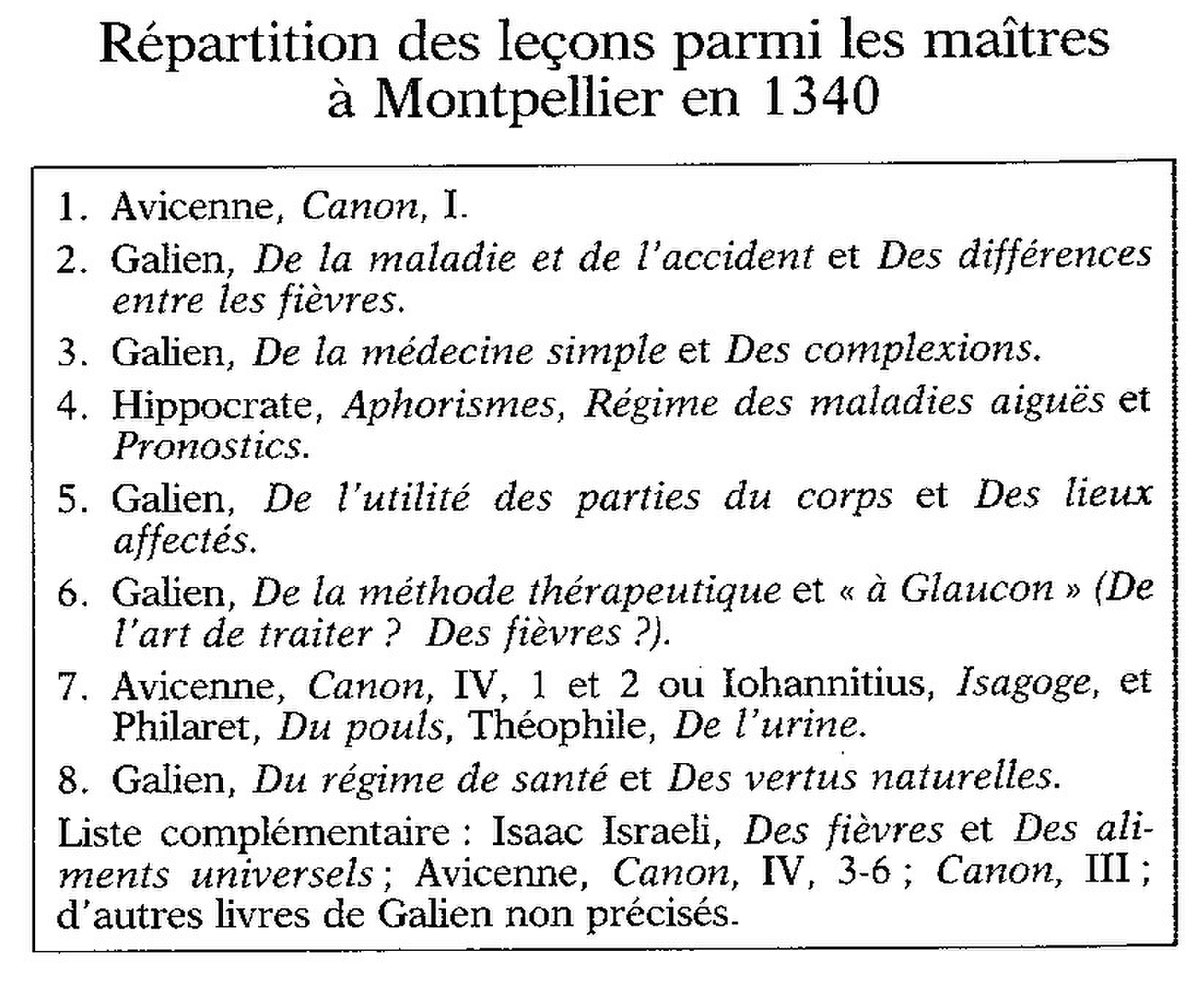

Le XIIIe siècle est la période pendant laquelle l’enseignement universitaire s’organise à Bologne, Oxford, Paris, Montpellier, dans une Europe qui a puisé ce qui lui était nécessaire dans le grand patrimoine d’un monde musulman. Les universités s’alliaient à la délivrance d’un savoir, un diplôme des professions, avec l’appui des autorités assurant leur tutelle ou leur protection. A la fin du Moyen Age, la création d’universités multiples en Europe, ainsi que la volonté d’une préservation de la santé publique, dans le cadre des cours ou des municipalités, affermirent l’implantation de cette médecine savante, en dépit de la concurrence toujours vivace des empiriques, des magiciens ou des religieux soucieux de privilégier le recours aux saints guérisseurs. Bien que limités, pour longtemps, au cadre urbain, les soins des praticiens universitaires pouvaient, par le biais de consultations occasionnelles, toucher des patients d’origine sociales les plus diverses. La médecine musulmane enrichit considérablement celle des grecs, connues en Europe non seulement par les traductions mais tout autant par les ouvrages originaux des pratiques musulmanes. Les auteurs arabes fournirent les manuels d'enseignement qui contribuèrent à la formation. Nombre de traités médicaux sont jusqu’à la fin de la Renaissance à la base des études médicales théoriques et pratiques en Europe – jusqu’à ce que l’expérimentation directe y devienne la règle. Les plus importants de ces ouvrages transmis sont ceux d’El- Razi (Rhazès) : son Traité sur la variole et la rougeole, « De morbis infantium », traduit par Gérard (utilisé pour l’enseignement en Europe jusqu’aux Temps modernes). Et celui de la peste « De pestilencia », avant que son maître ouvrage El Hawi (« le Livre Complet » soit traduit au siècle suivant sous le titre de De Continens. L’ouvrage l’Art complet de la médecine du persan Ali ibn Abbas al-Majusi, connu comme Haly Abbas, est l’un des premiers ouvrages médicaux traduits en Europe et quasiment l’unique œuvre scientifique arabe importante diffusée dans la période des croisades. Khalaf ibn Abbas al-Zahrawi, dit Abulcasis (936-1013), s'impose comme le meilleur représentant et le grand maître de la chirurgie hispano-arabe de l'époque à Cordoue en Espagne, c'est à dire à l'autre extrémité de l'empire islamique. Il est contemporain d'Avicenne. Il est l'auteur d'une encyclopédie illustrée en trente volumes qui sera traduite 150 ans plus tard et sera utilisée pendant cinq siècles par les Universités de Montpellier et de Salerne. Les centres de traduction étaient aussi de vigoureux foyers intellectuels : la plupart des intellectuels étaient des hommes de science, fiers du travail d’assimilation qu’ils réalisaient au profit de leurs compatriotes. Le catalan Arnaud de Villeneuve (1235 - 1311) profita de son séjour à la cour d'Aragon pour traduire des textes arabes ou hébreux et pour en faire profiter l'Université de Montpellier. Ils étaient également nombreux à produire, à côté de leurs traduction, des ouvrages de vulgarisation pour expliquer la sagesse arabe aux Latins et pour intégrer leurs nouvelles connaissances dans une vision du monde latin. Les traductions latines sont pour la plupart réalisées à partir de l’arabe, souvent accompagnées de gloses ou commentaires traduits également de l’arabe, comme ceux, encore récents de Maïmonide et d’Averroès.

Philosophie et Médecine

Le lien entre la philosophie et la médecine en particulier, hérité du système de pensée grec antique, est un autre apport de la pensée arabo-musulmane, s’exprimant dans l’idéal du hakim (savant) à la fois philosophe et médecin. Cet idéal est incarné par les penseurs perses al-Râzi et Avicenne et l’andalou Averroès. Exemple : Guillaume de Conches qui utilise les concepts de la médecine arabe pour expliquer les rapports entre la psychologie et la physionomie et développer ainsi sa métaphore de l’homme microsome, ou la physionomie humaine devient un modèle pour la structure du cosmos et inversement. Ceci fournit un exemple frappant de l’influence et de l’incorporation de la pensée arabe en Occident: plus qu’appropriée, elle est traduite, adaptée transformée par la culture latine, culture qui se voit transformée elle aussi au cours de ce même processus. Déjà au XIIe siècle, certains scientifiques et traducteurs taxaient le milieu scolastique latin (parisien surtout) de stérilité intellectuelle et vantaient la supériorité de la science et de la philosophie arabes : Thierry de Chartres, Guillaume de Conches, Daniel de Morley devinrent les champions de la nouvelle science et incorporèrent les données de la médecine à leurs œuvres philosophique et scientifique.

Le XIIIe siècle connaît un impact encore plus profond de la philosophie et de la science gréco-arabe. Il se fonde avec des textes latins antérieurs pour constituer une nouvelle base de la théorie de la médecine en Occident jusqu’à ce que Gérard de Crémone traduise le Canon d’Avicenne à la fin du XIIe siècle. Cette influence n’est pas toujours facilement intégrée et des résistances se créent : exemple en 1212, le légat pontifical Robert de Courçon édicte les règlements de l’Université de Paris : interdiction d’enseigner les œuvres métaphysique ou scientifique d’Aristote dans la faculté des Arts. Au contraire, en 1229, la nouvelle Université de Toulouse pour attirer des étudiants se vantaient d’enseigner les œuvres importantes à Paris. D’autres lieux plus propices à l’adaptation et développe la nouvelle science : Naples et Montpellier deviennent de grands centres de l’enseignement de la médecine. On y accueillait les nouvelles traductions avec enthousiasme – notamment le Canon d’Avicenne qui devient le manuel incontournable des écoles de médecine européens et ce jusqu’au XVIe siècle. L’enseignement universitaire du XIIIe au XVe siècle fondait ses méthodes sur la lecture et la confrontation de textes faisant autorité et passait la pensée des médecins arabe au filtre du galénisme qu’il recherchait. Avicenne, semblait ainsi aux yeux de certains maîtres un fidèle interprète de Galien alors que selon d’autres il en avait trahi la pensée.

Les dernières traductions dirigées vers la pratique

La fin du XIIIe siècle marque à la fois la fin des traductions, même si on continue à en effectuer en latin de manière ponctuelles et sélectives jusqu’au XVIe siècle le Kullîyat d’Ibn Rushd, le Poème de la médecine d’Avicenne avec le commentaire d’Ibn Rushd, al Hâwi d’al-Razi. Les circonstances de cette dernière traduction, diffusée sous le titre de Coninens, sont bien connus : le roi de Sicile, Charles d’Anjou, se procura l’original auprès de l’émir de Tunis, il le fit traduire par un juif d’Agrigente, Faraj ben Sâlem. Achevé en 1279, la traduction transcrite remise solennellement au souverain de 1282 ; Elle offre l’un des rares cas, pour la médecine, de commande princière occidentale : ordinairement, les traductions étaient essentiellement l’affaire d’intellectuels. Deux traits caractérisent l’entrée de nouveaux textes au 13e : la contribution des savants juifs, les seuls à connaître la langue arabe ; l’orientation pratique des œuvres traduites. Outre le Tacuinum sanatatis, d’Ibn Butlan, on peut citer un ensemble attribué à un pseudo Mesué, qui fut surnommé à la fin du Moyen âge « l’évangéliste des pharmaciens ».