Bregille - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Économie

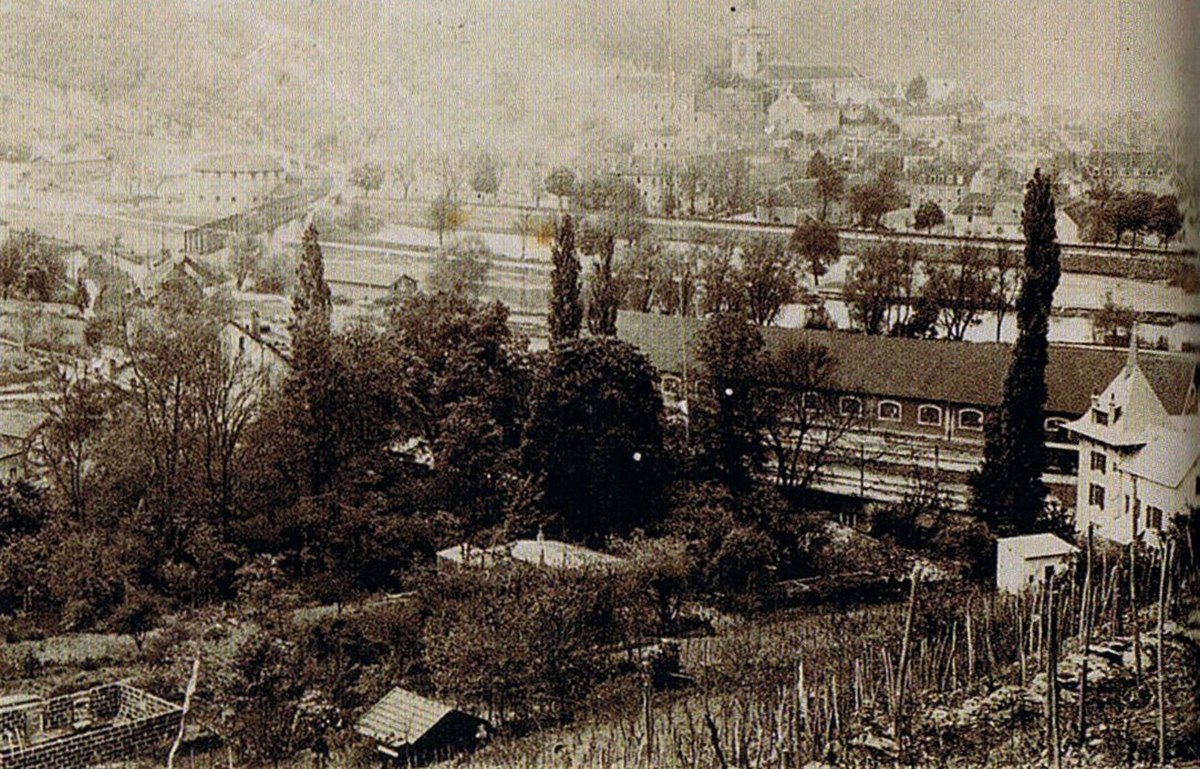

L'agriculture et plus particulièrement la viticulture formèrent jusqu'au début du XXe siècle l'activité économique principale du secteur, ayant participé de manière significative à son essor durant des siècles. Le célèbre cru des Ragots était connu dans tout Besançon et sa région, et particulièrement apprécié de la part des populations franc-comtoises, de même que les productions maraîchères et le bétail produit dans le quartier. Une autre activité apparaît dans le secteur à partir des années 1890, à cause de l'installation d'usines dans le secteur des Prés de Vaux, puis à Bregille même avec la renommée internationale de Besançon en tant que capitale horlogère. Du début du XXe siècle jusqu'aux années 1940 le quartier se voit investi de nombreuses boutiques, d'hôtels, de bars/cafés ou d'ateliers d'artisans indépendants offrant un panel de service très varié.

Après que la vigne a été ravagée au début du siècle par de nombreuses maladies, une partie de la population se tourne alors vers les activité ouvrières, notamment dans les entreprises horlogères qui s'établissent sur le site de Bregille dans les années 1930 à 1970. C'est ainsi qu'une partie des habitants de Bregille passe d'une population de vignerons et d'agriculteurs à des ouvriers, mécaniciens, horlogers... Mais ceci n'explique pas tout : l'avancée de la ville sur la campagne bregillote est également à l'origine du déclin de l'agriculture, notamment à cause des expropriations des fermiers afin de construire des logements, comme à Planoise ou aux Clairs-Soleils.

Aussi, le secteur a connu un essor non négligeable lors de la construction des établissement thermal de Besançon-les-Bains et était paticulièrement prisé des touristes en recherche d'espaces verts et de nature. À partir des années 1970, il ne reste plus aucun agriculteur ni vigneron sur le site de Bregille, et le nombre de magasins se résume à quelques épiceries, bars-tabacs et cafés. Les usines disparaissent elles aussi, fermées définitivement ou préférant se délocaliser, ne laissant à Bregille que des bâtiments et maisons. Aujourd'hui l'activité économique du quartier reste très limitée, notamment de par sa vocation résidentielle et sa topographie difficile.

Commerces, services et artisanats

Durant le XXe siècle on comptait un grand nombre de métiers artisanaux et de services même dans les secteurs peu habités, ce qui est le cas de Bregille. Ces commerces, nombreux et variés, ont perduré jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, avant de disparaître à partir des années 1950 pour laisser de nos jours quelques épiceries, une superette et un bar-tabac-presse. Parmi ces boutiques, artisanats et services de l'époque on trouvait des cordonniers, des maçons, un galvanoplaste, une lavandière, des menuisiers, une couturière ainsi que des cabarets, des hôtels, des cafés, des restaurants...

Le quartier fut également de tout temps desservi par quelques services administratifs, comme la poste avec un facteur ou le ramassage des ordures grâce à un service d'éboueurs. Un témoignage de Louis Fusis (1920-1993) raconte comment les services administratifs étaient organisés : il était facteur à Bregille, et distribuait le courrier avec son vélo le matin et l'après-midi. Il raconte aussi que les détritus étaient ramassées dans les années 1950 grâce à une voiture tirée par des chevaux, et que quatre éboueurs étaient alors affectés à ce ramassage hors-normes : l'un conduisait, deux autres vidaient les poubelles dans la voiture et le dernier tassait les ordures en les piétinant.

Aujourd’hui, ces magasins et artisanats de quartier ont nettement évolué, et une grande partie d'entre eux ont complètement disparu. Ne restent actuellement que quelques boutiques comme le café de la place ou encore le petit Casino, qui restent parmi les commerces essentiels à la vie des habitants de Bregille.

Activités agricoles

L'agriculture

Le secteur de Bregille comptait au début du XXe siècle au vingtaine de fermes mesurant trois à quatre hectares ou plus, et leur exploitant vivaient de leurs productions. Une grande partie des fermes du quartier étaient situées sur les pentes nord et est de la colline, et étaient consacrées à l'élevage, à l'arboriculture ainsi qu'au maraîchage. D'autres fermes produisaient du vin, notamment sur les pentes est et nord de la colline, aux alentours du village, près de Beauregard ainsi qu'aux Ragots jusqu'au Prés-de-vaux. Puis, à partir des années 1930, on ne compte plus qu'une dizaine de fermes, dont les propriétaires pour une grande partie vivent en alternance de leurs cultures avec d'autres métiers. Après la guerre, le nombre de fermes est stable mais à partir des années 1950-1960 les fermes disparaissent peu à peu jusqu'en 1965-1968 où on en compte seulement deux encore en ativité. Ces deux dernières fermes disparaîtront elles aussi lorsqu'elle furent rachetées par l'OPHLM du Doubs afin de construire des logements. Cependant, même si l'activité agricole a disparu à Bregille, il demeure encore quelques chevaux et autres bétails notamment aux Ragots.

Un article de l'Est républicain datant du 14 octobre 1964 montre bien la situation :

« Il n'y aura bientôt plus qu'un cultivateur à Bregille. À la fin du mois, l'OPHLM départemental va lancer l'adjudication de 349 logements et la ferme des époux Colette va disparaître. Nous, monsieur, ça fait vingt-huit ans qu'on est là. Vous nous dites que les constructions, ça va commencer ! Alors, ils ne nous restera plus qu'à retourner à la montagne. Sans doute sont ils venus, elle de Fuans et lui de Vercel, s'installer voici un bon bail, après leur mariage, dans ce qui n'était encore à l'époque qu'une très lointaine banlieue de la ville, cette ville qui, déjà, lançait quelques villas à l'assaut du mont ensoleillé ! Mais leur intention n'est pas précisément de retourner à la montagne d'où ils sont venus. Puisque l'OPHLM les expulse, par la force, eh bien ! ils ont tout simplement demandé à l'OPHLM de les reloger. Depuis les fenêtres de leur appartement, ils pourront contempler ces vastes champs où présentement poussent les légumes par milliers. À ce moment là, ils seront remplacés par les immeubles ! »

Le journal de Bregille rapporte un témoignage datant de 1977 sur le dernier fermier du quartier, monsieur Petrement :

« Arrivé en 1933 à Besançon, j'ai repris une ferme au Bois Saint-Paul durant quatre ans puis j'ai acheté ici [rue Mirabeau] en 1937. Il y avait dix hectares. Petit à petit j'ai été exproprié puis j'ai cessé l'exploitation en 1968 à la mort de ma femme. Sur le plateau nous étions 17 ou 18 cultivateurs. Mais, avec les Colette, nous étions les seuls à vivre uniquement de la terre. Les autres avaient un emploi à côté : par exemple facteur, cheminot, c'étaient les femmes qui s'occupaient des bêtes. Nous portions le lait à l'épicerie du plateau (5 à 10 litres) - à l'emplacement actuel du café sur la place des Vareilles - La famille Colette travaillait la terre avec son cheval qu'elle utilisait pour le transport de matériaux. Ils ont été contraints de cesser leur activité puisque c'est sur leur terre que la Cité des Vareilles a été construite. En ce qui me concerne ma principale activité était le lait. D'abord au Bois Saint-Paul où j'ai eu jusqu'à 25 bêtes : veaux, vaches, gémisses ; la production pouvait aller jusqu'à 120 litres par jour. Je prenais la voiture et j'allais le vendre en ville au demi-litre. Ensuite lorsque je suis venu ici j'ai fait la tournée du lait à Bregille. En plus comme j'avais la grisière [près des Vareilles] je livrais la groise. J'allais également aider, avec les chevaux, à creuser les fondations des maisons.

Actuellement l'exploitation ne compte que 36 ares. Un des mes fils aurait volontiers continué mais il n'y a pas assez de terre et là avec la circulation ! Mes fils ont tout de même construit ici. Notre propriété a été maintes fois menacée à cause des routes que l'on devait faire. Ce que je déplore actuellement, c'est le chacun pour soi. Avant j'avais de bons copains, des retraités qui venaient aider à rentrer le foin ; le soir venu, on trinquait, on faisait une belote. Un soir on avait rentré 12 voitures. Quelle bonne soirée on avait passé après ! Maintenant qui viendrait après sa journée de travail ? Le lendemain on allait au café jouer aux quilles. Maintenant ce n'est plus l'ambiance d'avant. Au moment de la cueillette des fruits mes neveux venaient m'aider. En une fois on avait cueilli 400/500 kilos de cerises que je portais au marché. Je partais à 2h30. Le marché de gros avait lieu sur le trottoir des Remparts Dérasés. Les acheteurs du Haut-Doubs étaient sur un trottoir et nous sur l'autre. Je les connaissais puisque je suis de Vercel. Eh bien, au coup de sifflet, tout mes fruits étaient déjà vendus. Je remontais pour la traite de vaches à cinq heures. Je repartais ensuite vendre mon lait sur le Plateau, ici. Mes garçons ont encore continué un peu. Sensiblement ça s'est perdu. »

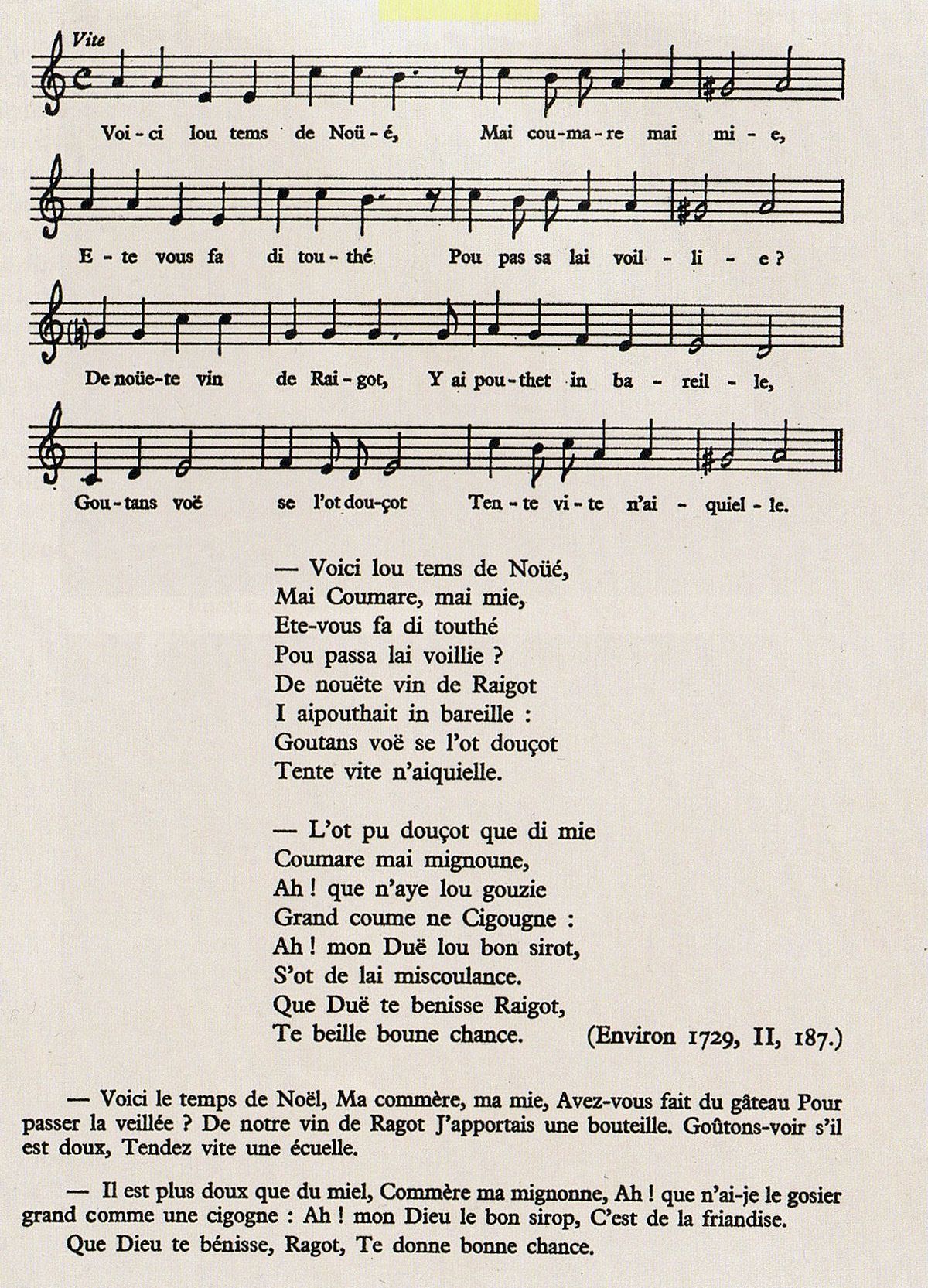

La viticulture

En 1687, les 350 bregillots vivaient tous de la vigne, cette dernière couvrant une grande partie de la colline, de Clementigney aux Prés-de-Vaux. L'hôpital de Besançon possédait même sa vigne officielle sur le site de Bregille, ce qui faisait dire à certains bregillot que le vin produit sur la colline avait des vertus thérapeutiques justifiant ainsi les consommations parfois excessives. Le plus grand cru produit à Bregille était celui des Ragots, suivit du cru des Mandeliers. Les plants de Gamay, Savagnin, Trousseau, Breughin, Pinot rouge et blanc était alors les plus adaptés et les plus présents dans le secteur. Durant tout le XVIIIe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, la production viticole était donc intense à Bregille, malgré la difficulté liée à la topographie de la colline. La production était à l'origine destinée aux vignerons, puis aux habitants du village, du Plateau et des Chaprais, ainsi qu'aux bisontins friands de ce bon vin. Une partie de la récolte était également vendue sous forme de grappes ou de vendanges fraîches, aux habitants du Haut-Doubs pour faire leur vin d'une année. Une distillerie existait même pour les vignerons et agriculteurs désireux de faire leurs marcs et eaux de vie de fruits en provenance de leurs vergers. Un hymne fut même crée au XVIIIe siècle pour célébrer et rendre hommage au vin des Ragots, reconnu pour sa qualité.

Mais à partir du XXe siècle, la maladie, et plus particulièrement le phylloxéra viennent décimer la vigne bregilotte et bisontine. Puis, l'effet des primes à l'arrachage accentue la disparition du vignoble et enfin la « fièvre citadine » achève le verger de Bregille. Pourtant en 1973 le maire de l'époque Jean Minjoz avait tenté de refaire pousser de la vigne à Bregille, en y implantant deux ares. La première récolte eut lieu en 1977, mais les années qui suivirent les vergers furent vandalisés par des animaux sauvages, apparemment des sangliers et des chevreuils interrompant ainsi la récolte et le projet de nouveau vignoble. En 1995, le projet est renouvelé cette fois-ci en protégeant les récoltes, ce qui a permis d'obtenir en 1999 environ 60 kilos de raisins ayant donné 50 litres de vin. Cependant la dernière vendange eut lieu en 2001 par les enfants de l'école de Bregille-Village, n'obtenant que 8 à 10 kilos de raisin. Aujourd'hui, la production viticole a définitivement disparu à Bregille et dans la capitale comtoise, bien que la municipalité ai récemment réimplanté de la vigne dans le quartier de Velotte.

L'industrie

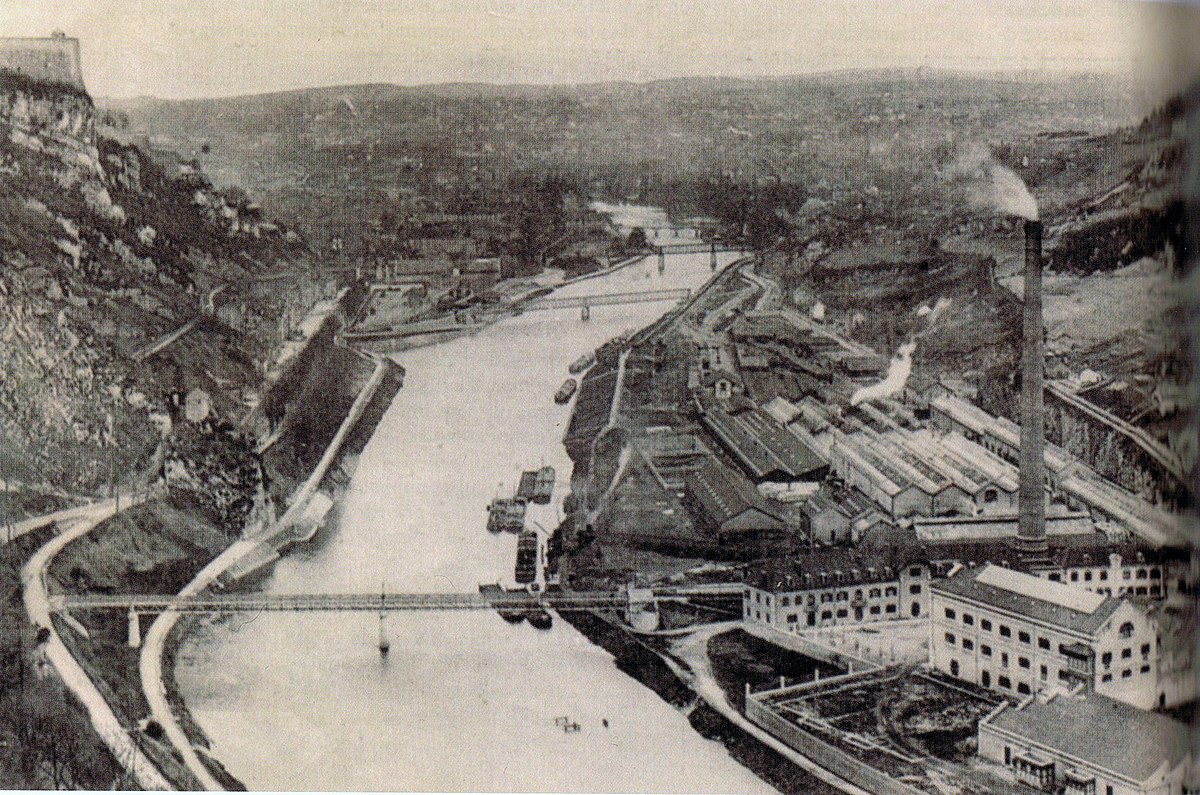

Les Prés de Vaux

Le secteur des Prés de Vaux fut depuis le début des années 1890 un des pôles industriels majeurs de Besançon. Son usine de soieries construite en 1892 recrutait à l'époque à tour de bras de nombreux bisontins, notamment des bregillots. Ces usines deviendront Rhodiacéta en 1954, avant de fermer définitivement en 1982, qui laisse sur le carreau près de 2 000 salariés. Aujourd'hui la très grande majorité de ces usines sont désaffectées depuis plusieurs décennies pour la plupart, et officiellement rien n'est décidé de leur sort, bien que l'usine de la Rhodia ait commencée à être dépolluée grâce à des plantes, procédé qui est une première en France.

Les ateliers Zénith et France-Ébauche

L'entreprise Zénith de Bregille était une filiale du groupe Zénith originaire du Locle en Suisse. Elle fut implantée dans la capitale comtoise pour fabriquer et implanter des pièces de montre et employait jusqu'à 150 personnes dont une bonne partie habitait le quartier. Pourtant en 1970, l'entreprise Zénith quitte Besançon et repart en Suisse, avant que les locaux qu'elle occupait ne soient repris par France-Ébauche en tant que Direction générale. L'entreprise comptait alors 400 salariés dont 50 à Bregille, et faisait dans la conception et la réalisation de montres, comme son prédécesseur. Mais elle quittera elle aussi Bregille, avant qu'en 1994 le bâtiment ne devienne un palais de justice provisoire à cause des travaux réalisés dans l'ancien tribunal, puis une annexe du Conseil régional.

L'atelier Supérior

Cette entreprise de maroquinerie à l'origine familiale fut créée par trois frères en 1948 : Jacques, Jean et Bernard Tournier. Ces trois frères, après avoir appris le métier auprès de M.Bret décident de créer leur propre atelier dans leur quartier, à Bregille. Après un an d'activité, le succès est tel que les trois frères engagent sept ouvriers supplémentaires, en plus de leur sœur Marie-Louise. Après l'agrandissement de la petite entreprise en une véritable usine, on dépasse le cap des 100 salariés en 1951. Une trousse de toilette est conçue par Jacques et commercialisée, le succès est immédiat et l'entreprise atteint une production de 1000 exemplaires par jour. Cependant, après quelques bonnes années, l'entreprise va disparaître. Après la disparition d'un des dirigeants principaux, des dissensions familiales apparaissent et la concurrence étrangère achève l'entreprise. En 1975, on comptait plus de 700 employés, contre 400 en 1983, l'année ou trois des principaux cadres seront licenciés après qu'ils ont dissimulé la perte d'exercice depuis 1982. Supérior tente de délocaliser partiellement de Bregille, mais finit par déposer définitivement le bilan en 2001, mettant ainsi fin à une saga familiale. Un article de l'Est républicain datant de 2001 rend hommage à cette entreprise bregilotte disparue au cours de cette même année.

Les ateliers Blind et Tribaudeau

Tribaudeau était une petite entreprise horlogère traditionnelle située à côté de la gare du funiculaire portant le nom de son fondateur, G. Tribaudeau. Avec sa marque Trib, l'entreprise vendait ses produits par la vente directe par correspondance. On comptait une cinquantaine de salariés dans cette usine avant sa fermeture définitive dans les années 1960.

L'entreprise René Blind fut quant à elle crée et exploitée de 1955 à 1965 rue du Funiculaire, à Bregille. Cette petite usine ayant employé jusqu'à 45 personnes était spécialisée dans la confection de montres pour dames commercialisées par des réseaux grossistes. Cette entreprise a été plusieurs fois lauréate du CETEHOR (Centre Technique de l'Industrie Horlogère), avant de disparaître avec la concurrence de plus en plus forte des pays émergents.

Les autres ateliers d'horlogerie

De nombreux autres petits ateliers d'horlogerie existaient dans le secteur de Bregille. On peut citer par exemple les montres Jusma qui deviendront Sifhor, crée par Francis Landry en 1963 alors horloger-vigneron qui perdureront jusque dans les années 1970, et ayant employé jusqu'à 40 ouvriers à son apogée. D'autres horlogers indépendants possédaient des ateliers individuels, comme le Père Gauthier, Charlers Wetzel, Gérard Blondeau, Lamoureux... Il existait également autour de l'activité horlogère des entreprises spécialisées dans les articles connexes des montres, comme Georges Pargemin qui fabriquait des bracelets en cuir pour montres, ou encore la bijouterie M.Matille crée en 1920 ayant employé jusqu'à une dizaine de salariés en même temps.