Castor (genre) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Mode de vie

Les mœurs aquatiques du castor, sa queue écailleuse et ses pattes postérieures palmées ont longtemps fait penser que sa partie postérieure était apparentée aux poissons. En 1737, Georges Buffon disait alors que le castor est «le seul qui ressemble aux animaux terrestres par les parties antérieures de son corps, et paraisse en même temps aquatique par les parties postérieures. Il fait la nuance des quadrupèdes aux poissons».

Principalement actif la nuit, le castor est réputé pour avoir une mauvaise vue, mais un bon odorat et l'ouïe fine.

Alimentation

Le castor est exclusivement herbivore. Il est caecotrophe (comme la marmotte), c’est-à-dire qu'il digère deux fois ses aliments en ravalant ses crottes molles. Selon les saisons, il se nourrit d'écorces tendres, de pousses, de fruits, d'herbe, de feuilles... Il abat les arbres pour accéder aux feuilles en utilisant ses incisives très puissantes. Il peut abattre des arbres ayant jusqu'à un mètre de diamètre. Ses incisives poussent en permanence et il les aiguise en frottant celles du haut contre celles du bas, comme tous les rongeurs.

En hiver, le castor se nourrit de branches qu'il a accumulées dans une réserve sous l'eau.

Habitat

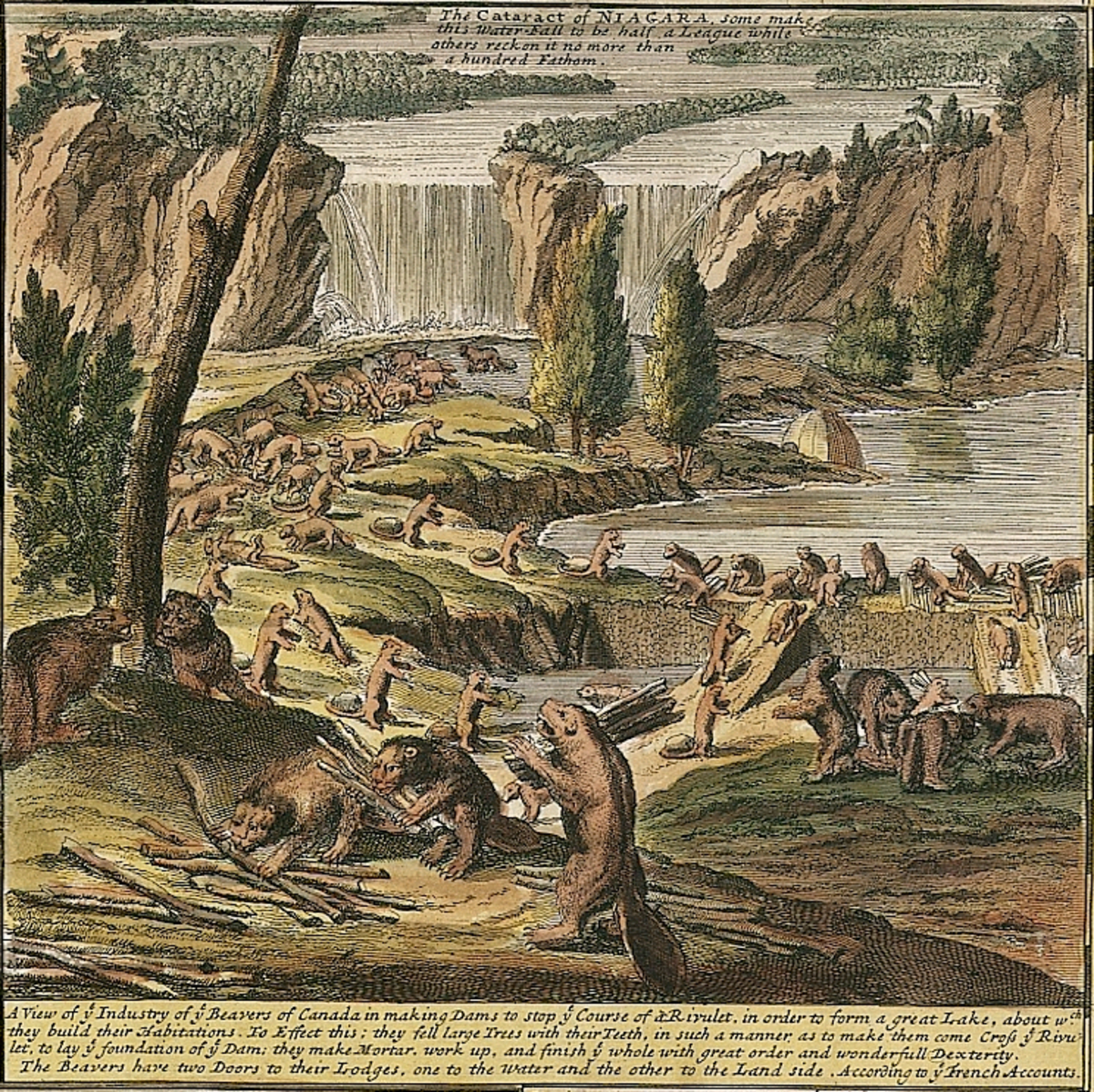

Le castor est une espèce qui aménage son habitat. Son milieu de vie est principalement aquatique. Bien qu'il puisse rester sous l'eau 15 minutes en apnée, un castor ne s'éloigne jamais de plus de 30 mètres du rivage.

Afin de construire son habitat, le castor abat principalement les arbres à bois tendre tels le bouleau, le saule, le peuplier, et le tremble, mais apprécie également des bois plus durs comme le chêne ou le frêne. Il ne ronge que rarement les résineux, et quasiment jamais les aulnes.

Le castor vit dans une hutte, qui est généralement appuyée à la berge. Elle est construite avec des branches de bois et de la terre. Cette hutte est en général composée d'une entrée et de deux chambres. L'accès s'y fait essentiellement sous l'eau, mais la chambre principale est sous terre. Afin de renouveler l'air et de sécher la litière qu'il y amène, le castor intègre à sa hutte des conduites d'aération.

Sur un même site, on trouve plusieurs huttes de tailles différentes, et dont la fonction varie selon les périodes de l'année. En hiver, c'est la hutte la plus proche d'une zone d'abattage qui sera le plus souvent utilisée, tandis qu'au printemps, certaines huttes seront plus occupées lors de la reproduction. Les castors vivent en famille sur un territoire bien déterminé. Lorsqu'un territoire est épuisé, la famille se déplace pour chercher une nouvelle zone riche en nourriture. Les berges délaissées se reboiseront progressivement pour redonner après quelques années un nouveau territoire nourrissant. Lorsque les petits sont chassés de la cellule familiale, ils partent à la recherche de nouvelles zones à coloniser, et d'un(e) partenaire pour fonder une nouvelle famille.

Le castor fabrique des barrages, qui peuvent atteindre plus de 75 mètres de long et plus de 1 mètre de haut. Il construit ces barrages afin de retenir l'eau, et créer ainsi des zones dans lesquelles il peut se déplacer en toute sécurité. Le castor n'apprécie pas de circuler sur terre mais il doit malgré tout s'y rendre afin d'y chercher sa nourriture. Ces retenues d'eau lui permettent donc de se rendre à la nage sur les divers sites de son territoire. Cela lui permet également de ramener vers sa hutte le bois qu'il mangera, ou qui lui servira dans différents travaux de réparation, ou de construction, d'une de ses huttes ou barrages. Le castor se crée des réserves de nourriture, sous l'eau, à l'entrée de sa hutte en prévision des grands froids (gel). Il a besoin d'un minimum de 30 cm d'eau pour se déplacer aisément. Les barrages et les huttes sont construits avec du bois de différents diamètres, et le tout est colmaté avec de la terre qu'il tasse avec ses mains (et non pas avec la queue comme on l'a longtemps cru).

Reproduction

Le castor est monogame et reste fidèle à sa partenaire tout au long de sa vie. La maturité sexuelle arrive vers l'âge de trois ans, moment auquel les jeunes castors sont alors chassés de leur cellule familiale. L'accouplement a lieu dans l'eau entre janvier et février/mars chez les deux espèces, après quoi la gestation dure un peu plus de cent jours. Une portée comporte généralement entre deux et quatre petits qui naissent avec une fourrure complète et les yeux ouverts, à l'intérieur de la hutte. Anecdote amusante : le castor confond parfois la femelle castor avec la femelle marmotte.

Prédateurs

Outre l'Homme qui l'a beaucoup chassé depuis la préhistoire, et jusqu'aux 19ème et XXème siècle ou les trappeurs en ont fait un piégeage intense en Russie et Sibérie comme au Canada, pour sa fourrure, le castor possède de nombreux prédateurs naturels tels que le loup, le coyote, l'ours brun et le lynx. En Europe, la plupart de ces prédateurs naturels sont pas ou peu présents, ou au bord de l'extinction dans l'essentiel de leur aire naturelle de répartition, tel l'ours brun en Europe de l'Ouest.