Limites de l'Europe - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les limites historiques de l'Europe

Naissance du concept de l'Europe

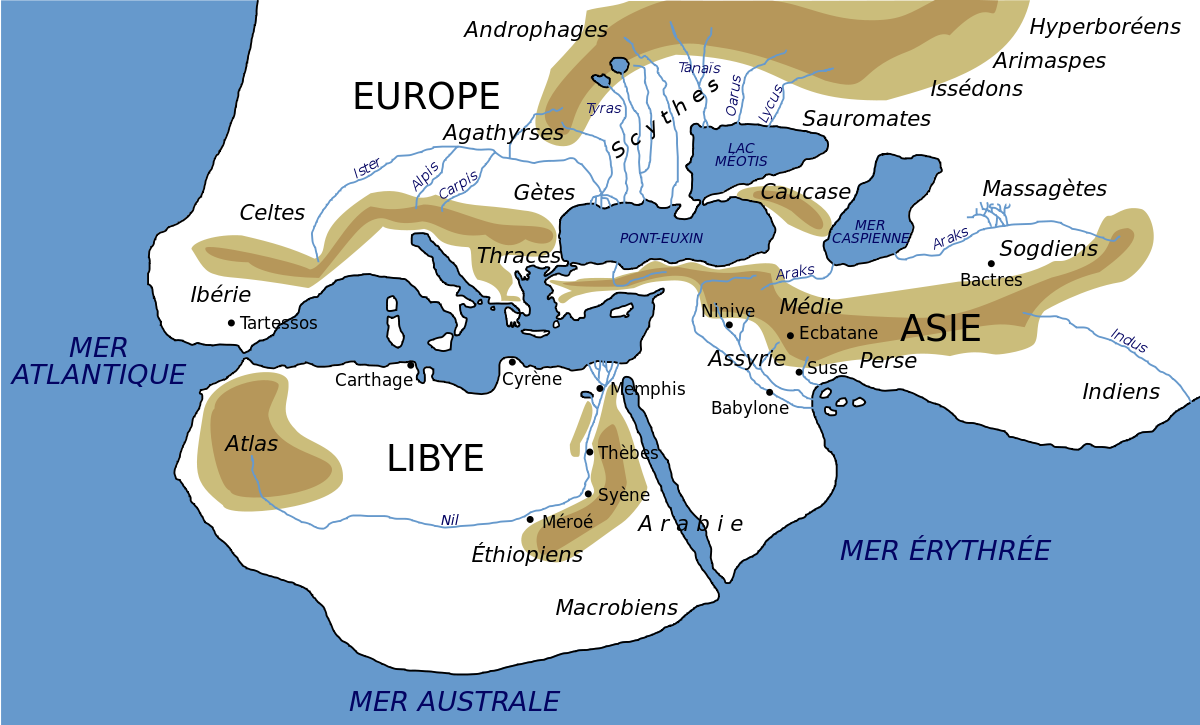

Malgré les mythes grecs, il semble que le mot qui désigne le continent européen, doive être rapproché d'un mot sémitique plus ancien (Ereb) signifiant couchant. D'ailleurs, la princesse phénicienne Europe part vers l'occident, enlevée par Zeus.

À l'origine, cette catégorie Europe/Asie sert d'abord à distinguer les deux côtés de la mer où habitent des Grecs. Pour les Grecs qui considéraient alors la mer Égée comme une mer intérieure, l'Europe correspond à la Grèce européenne (car les Grecs qui vivaient également en Asie Mineure avaient le sentiment d'être aussi grecs que ceux habitant en Europe), par opposition avec l'Asie qui désigne, dans un premier temps, uniquement l'Asie Mineure (Anatolie actuelle). La coupure entre Europe et Asie naît ainsi comme une distinction entre ouest et est de la Grèce, l'Europe et l'Asie sont les deux grandes régions constituant la Grèce et se subdivisant elles-mêmes en plusieurs régions historiques. Pour les Grecs antiques et leurs successeurs, la Grèce européenne n'est pas plus "grecque" que la Grèce asiatique.

Ce mot, tardivement, vient à désigner la partie des Balkans au-delà du Péloponnèse, « et ce qu'il y a plus loin » vers le nord et vers l'ouest. Elle s'oppose à l'Asie, qui commence en Asie Mineure, et s'étend au-delà. Cette conception n'est que locale, les contrées lointaines étant inconnues de Ptolémée. Cependant, elle donne la première définition d'une limite géographique de l'Europe : le Bosphore.

Les Grecs ont fondé des colonies (les Clérouquies) sur tout le pourtour de la mer Noire, et naviguaient couramment jusqu'en Tauride et en Crimée (Hersones, Théodosie) au nord, et en Colchide à l'est. Mais la limite eurasienne n'a jamais été nette à cette époque. Les Grecs situaient parfois l'autre limite entre Europe et Asie en Colchide, point de la mer Noire le plus éloigné du Bosphore, plaçant ainsi le Caucase en Europe, et l'Anatolie en Asie. Cette frontière passait à l'époque dans la vallée (donc plus au sud que le Caucase, la limite actuellement retenue), sur le fleuve Rioni en Géorgie, axe de pénétration vers le cours du Koura, en Azerbaïdjan, jusqu'à la Caspienne. D'autres fois (par exemple dans la géographie de Ptolémée, ils faisaient passer la limite au nord de la mer Noire, par la mer d'Azov, et au-delà le long du Don. La légende de Persès fils d'Hélios reflète ainsi peut-être la première querelle mythologique sur la position de cette limite.

Formation historique

L'Europe s'est formée progressivement au fil de l'histoire.

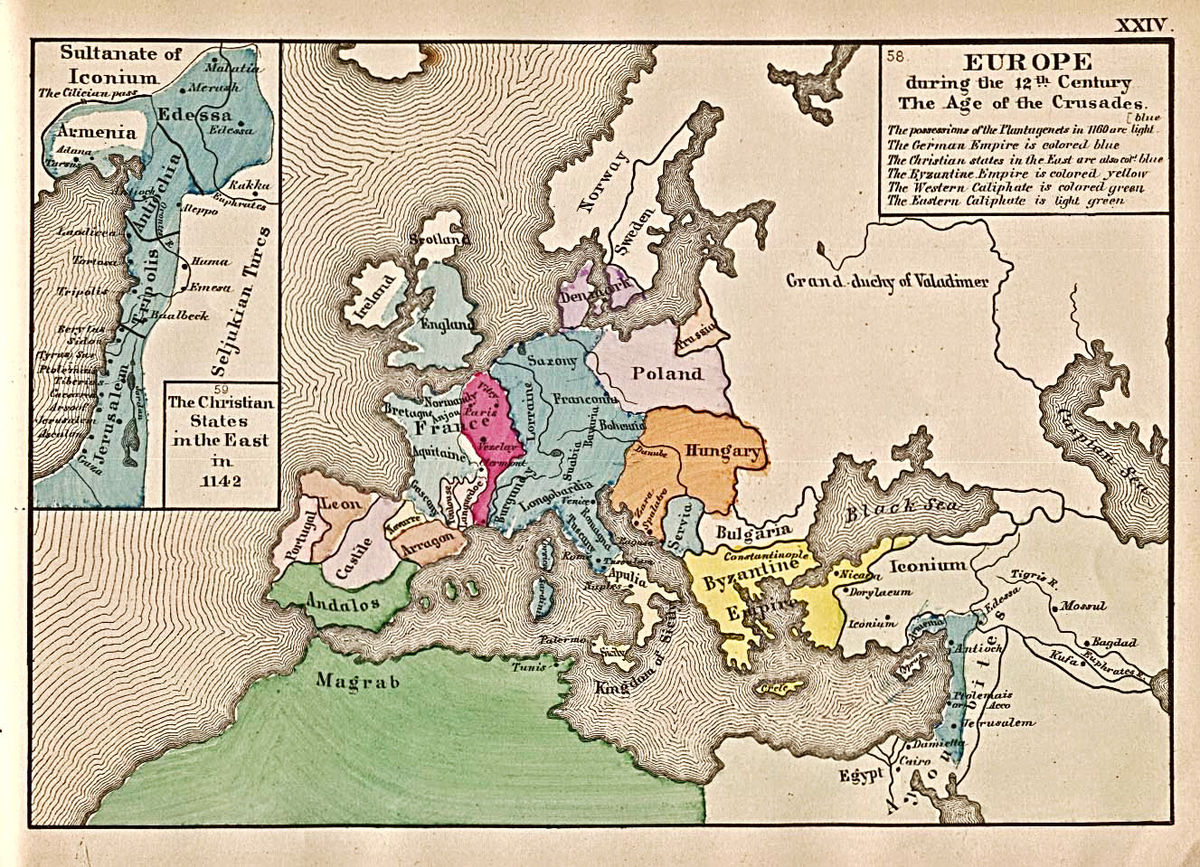

- Elle se fonde historiquement sur l'héritage d'une partie de l'empire romain. Cependant, bien que son foyer à Rome soit aujourd'hui en Europe, l'empire romain n'est pas réellement à l'origine de l’Europe : c'est un empire méditerranéen, dont la composante européenne n'a jamais été particulièrement individualisée. Cependant, la limite Rhin - Danube de l'empire romain marque encore en Europe une limite (approximative) entre les zones de culture romaine et les autres zones, germaniques et slaves.

- La fracture de l'empire romain entre Empire romain d'Orient et Empire romain d'Occident ne fait toujours pas référence à l'existence de l'Europe. Cependant, cette limite Adriatique - Danube, qui se prolongera jusqu'à la Baltique, marquera la séparation entre christianisme orthodoxe et Église catholique romaine, dont l'influence culturelle reste manifeste encore aujourd'hui.

La première mention historique de l'Europe en tant que communauté sociale se trouve dans la description de la bataille de Poitiers, où l'historiographe décrit que les "troupes européennes" découvrent les tentes musulmanes. Une première Europe politique naît peu après avec l'empire de Charlemagne, qui unit une partie de l'Europe latine et une majorité de l'Europe germanique. Cette unité politique fut éphémère, mais l'idée d'une communauté sociale européenne y prend ses racines. Les différentes composantes européennes s'y rattacheront progressivement au fil de l'histoire.

- Europe occidentale

- La composante culturelle "latine" est limitée par l'isthme Adriatique-Rhin, et fait partie du noyau carolingien primitif. Au sud, l'Espagne se rattache à cette composante au fil de la "reconquête" sur la sphère culturelle islamique. Au nord, la conquête de l'Angleterre par Guillaume de Normandie en fera un cas intermédiaire entre la culture latine et la culture germanique.

- La composante culturelle "Germanique" s'étend géographiquement entre le Rhin et la Vistule, et au sud jusqu'aux Alpes. Cette composante fait également partie du noyau carolingien primitif. Sa limite orientale a été repoussée vers l'est (Ostsiedlung) entre le VIIIe et le XIVe siècle, par une colonisation progressive empiétant sur les zones slaves.

Europe orientale

La composante « slave » historique était historiquement centrée sur l'Ukraine occidentale (vers le IIIe siècle) et s'est étendue vers le sud (dans tous les Balkans), l'est (l'actuelle Pologne) et le nord (principautés russes primitives). Le rattachement de ces composantes slaves a suivi des histoires différentes, marquées par deux grands chocs culturels. Au nord de la mer Noire, les invasions des peuples des steppes et leur reflux progressif, dans ce qui apparaît comme le "ventre mou de l'Europe" (Huns, Avar, Khazar, Magyars, Coumans, Horde d'Or). Au sud, à la suite de l'effondrement de l'empire byzantin, la conquête de l'empire ottoman sur les Balkans, et son reflux progressif.

- La Pologne / Lituanie s'est très rapidement placée dans la mouvance culturelle européenne (religion, système politique, liens commerciaux, alliances familiales...). Elle avait survécu à la grande vague d'arrivée des « peuples des steppes ». Elle fut à l'origine de la première reconquête sur les « peuples des steppes », taillant une « grande Pologne » qui comprenait pratiquement toute l'Ukraine occidentale.

- La zone qui s'étend entre Oural et Pologne, au nord, a été progressivement structurée par les fondations Vikings des principautés « russes » (Kiev, Novgorod) dès l'an ~900, avec des axes de commerce vers la Baltique et la mer Noire, et une évangélisation de christianisme d'orient (à laquelle résisteront longtemps les pays Baltes). Par son système politique et ses liens commerciaux, cette zone se rattache au complexe historico-culturel européen.

- NB : Par la suite la Russie a construit un empire, vers l'est (Sibérie) et le sud (jusqu'à la mer Noire et la Caspienne), mais le caractère européen de cet empire colonial est un « héritage » plus qu'une "nature originelle", de même que les États-Unis ou l'Australie ont « hérité » d'une culture européenne, sans pour autant être un peuple de « nature » européenne.

Initialement autonomes avec la culture viking, les pays scandinaves sont rentrés naturellement dans la sphère européenne, par le simple jeu du renforcement de leurs liens économiques, culturels et religieux avec les sphères germaniques et slaves.

Le « ventre mou » de l'Europe

La zone qui s'étend entre Carpates et mer Caspienne, au sud, est longtemps restée dans la mouvance culturelle des peuples des steppes (Huns, Avars, Coumans, Khazar, Petchenègues, Oghuz...). Le rattachement de ces zones à la mouvance européenne suit les conquêtes successives de la Pologne, puis de la Russie. On peut distinguer trois grandes aires dans cette bande de terres fertiles :

- Ce n'est que très tardivement (~1400) que la zone « Ukraine » a été rattachée à l'orbite de la grande Pologne, et que la limite de l'Europe passe un peu au-delà du Dniepr.

- L'extension du rattachement européen entre Dniepr et Volga correspond essentiellement à la première poussée impériale russe, vers le sud. Dans la tranche Dniepr-Volga, il n'y a actuellement plus de « culture des steppes » justifiant que la colonie soit un pays asiatique par ailleurs. Cette zone est donc culturellement européenne aujourd'hui.

- Plus à l'est, la conquête russe n'a été que plus récente, et la culture autochtone a été maintenue : au-delà de la Volga (pour faire court et arbitraire). De ce point de vue, on peut donc à nouveau parler de la zone asiatique historiquement colonisée par la Russie.

Les frontières politiques ne reflètent pas fidèlement ces limites historiques, mais dans ces zones de grandes plaines, la position exacte est peu importante. On a donc trois bandes : Ukraine européenne sans trop d'état d'âmes, zone coloniale russe de transition (Astrakhan limite asiatique, mais la partie plus au nord plutôt russe), et zone coloniale non acculturée à partir du Kazakhstan.

Balkans

Les Balkans sont avec la Grèce antique le premier centre de civilisation classique en Europe. Elle donneront à l'Europe la base de sa culture, Platon, Aristote, Socrate, Pythagore, Périclès ou encore Alexandre le Grand de Macédoine sont tous des enfants des Balkans. Les Balkans deviendront par la suite le centre européen de l'Empire romain d'orient. Au moment des grandes invasions ils seront la zone d’expansion des « Slaves du Sud » (le terme Yougoslaves n'est pas correcte dans ce contexte, parce qu'il désigne la population d'un état concret - la Yougoslavie; c'est un mot artificiellement créé à cet effet qui n'est pas d'usité pour les slaves du Sud comme tels), l’histoire culturelle de la péninsule balkanique est dominée par l’invasion des Ottomans qui y imposèrent leur administration pendant 4 siècles. Cette administration resta largement étrangère par rapport à la population autochtone en majorité chrétienne orthodoxe : il n’y a guère qu’au Kosovo et en Albanie que cette occupation a conduit à une majorité musulmane dans la population locale (musulmans majoritaires en Bosnie-Herzégovine également, plus quelques minorités éparpillées un peu partout dans les Balkans). À partir du XVIe siècle, l’histoire des Balkans est celle d'un lent recul des Ottomans, qui s’achève au traité de Sèvres (1920), à la suite duquel la Turquie ne conserve dans les Balkans que la province de Thrace.

Dans les Balkans, le rattachement à la mouvance européenne s’est historiquement confondu avec la libération de l'occupation ottoman.

Cohérence sociale et culturelle

L'adhésion progressive des différentes régions à la mouvance européenne relève plus d'un état de fait que d'une démarche officielle et explicite. Les composantes culturelles en sont variées, et la plupart des composants historiques ont cessé d'être pertinents de nos jours. Ceux-ci comprennent :

- un substrat formé par un mode de vie majoritairement sédentaire et agricole, dans un tissu social cependant organisé autour de petits pôles commerciaux, le bourg où se tient régulièrement le marché, parmi lesquels se distingue souvent un "chef-lieu" urbain, centre focal de l'activité politique et religieuse de la population. La quasi-totalité des villes européennes sont déjà urbanisées au moyen-âge, et certaines remontent à l'époque celtique. Ce mode de vie s'oppose par exemple aux modes "chasseur-cueilleurs" sibériens, ou aux modes "nomades" des peuples des steppes plus au sud ;

- un ordre social au sommet duquel figure la religion, sous sa forme romaine ou orthodoxe. Dans la majorité des cas, la conversion des peuples marque en pratique leur rentrée dans l'espace européen. Pendant longtemps, l'idée d'appartenance à l'Europe se confond avec celle de Chrétienté. Cependant cette référence n'est explicite que dans la partie occidentale de l’Europe ; à une époque où l'empire romain d'Orient étant encore actif, les chrétiens orthodoxes se percevaient comme romains et non européens ;

- une organisation sociale pratique le plus souvent inspirée du système féodal, où un suzerain impose sa loi et son administration à un territoire, et tisse des liens d'interdépendances complexes (cousinages, traités, hommages...) avec d'autres suzerains voisins ou non. À ce titre, l'organisation européenne a été projetée au-delà de ses frontières actuelles, avec les États latins d'Orient, dont il ne reste plus guère aujourd'hui comme trace que l'appartenance de Chypre à l'union européenne ;

- une confrontation entre deux conceptions de solidarité internationales, sensible dans la lutte contre les Arabes en Espagne, ou celle contre les Turcs dans les Balkans, marquées par ce qui était à l'époque vécu comme des « basculements » successifs de régions d'un camp à l'autre ;

- plus tard, l'émergence de l'organisation universitaire, largement internationale dans ses débuts. Des échanges économiques et commerciaux denses prennent le relais à partir de la Renaissance, conduisant à une homogénéisation technique et scientifique. Enfin, les réflexions des Lumières constituent une philosophie d'ampleur européenne ;

- sur ce substrat relativement homogène, techniquement et culturellement, la révolution industrielle marque le départ d'une histoire collective de conquête technologique et de conquêtes géographiques.