Nicolas Lenoir - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Œuvres principales

En Bourgogne

À Dijon

- Hôtel de Lantenay (47, rue de la Préfecture, actuel siège de la préfecture de région) : Hôtel élevé de 1756 à 1759 pour Bénigne III Bouhier de Fontaine, brigadier des armées du roi, frère du célèbre président Bouhier ; achevé par son fils, Bénigne IV Bouhier de Fontaine, marquis de Lantenay et conseiller au Parlement. Il a abrité l'intendance de Bourgogne (1781) puis la préfecture (depuis 1800). « C'est l'un des édifices de transition les plus importants où apparaît en France l'esprit néo-classique. Conformément aux traditions dijonnaises, une apparence réservée a été donnée par Lenoir à l'espace public de la cour d'honneur, tandis que les signes de noblesse et d'opulence ont été réservés à l'élévation sur le jardin. L'œuvre étonne par sa modénature brutale et son ordre colossal interdit aux élèves de Blondel dans les édifices particuliers. Des pilastres ioniques embrassent les deux premiers niveaux des trois avant-corps ; ils sont relayés dans l'attique par des gaines cannelées que surmontent des mufles de lions. Dans le sens horizontal, des serviettes et des frises de canaux se déploient entre les étages. Certaines travées de l'attique sont percées d'œils-de-bœuf. Les appuis des fenêtres admettent encore des ferronneries Louis XV, mais une balustrade dissimule la toiture au sommet du bâtiment. L'hôtel de Lantenay a fait date dans l'architecture bourguignonne ; l'architecte Charles Saint-Père l'a imité dans son projet pour Montmusard. »

- Hôtel Jobard du Mesnil (3, rue Buffon) : construit en 1757 pour Pierre Jobard, trésorier au Parlement de Bourgogne.

- Petit-Hôtel Berbisey (27, rue Berbisey) : Légué par Jean de Berbisey, premier président du Parlement de Bourgogne, au profit des premiers présidents afin qu'ils puissent soutenir leur rang, il est entièrement remanié de 1761 à 1767 par Lenoir pour Claude-Philibert Fyot de La Marche (†1768), premier président honoraire, commanditaire du château de Montmusard. Le projet de Lenoir a été gravé par Monnier. « Cette architecture est inspirée des estampes de Delafosse et de J.-Fr. De Neufforge. On y trouve des atlantes hissés sur des gaines, des diglyphes et des mutules doriques, des bustes sur des consoles, des serviettes, des frises de postes. »

- Hôtel de Loisy.

- Fontaine des Bernardins.

- Porte Saint-Pierre.

À Beaune

- Porte Saint-Nicolas, porte de ville, rue de Lorraine (1762-1770) : Le projet de reconstruction de la porte, d'un nouveau pont, du logement du portier et d'une glacière fut dressé en 1762 par Lenoir Le Romain. Le 23 juillet 1762, Théodore Chevignard de Chavigny, gouverneur de Beaune, fit don de 4 800 livres pour participer à l'édification de la porte. Jacques Lebrun, charpentier et entrepreneur à Beaune obtint l'adjudication des travaux en septembre 1762. Les travaux furent surveillés par Denis Lenoir, frère et représentant de l'architecte.

- Porte Bretonnière, porte de ville, rue Maufoux (1785, en grande partie détruite en 1869) : Lenoir donna un projet en 1764, rejeté comme trop coûteux.

Dans le reste de la Bourgogne

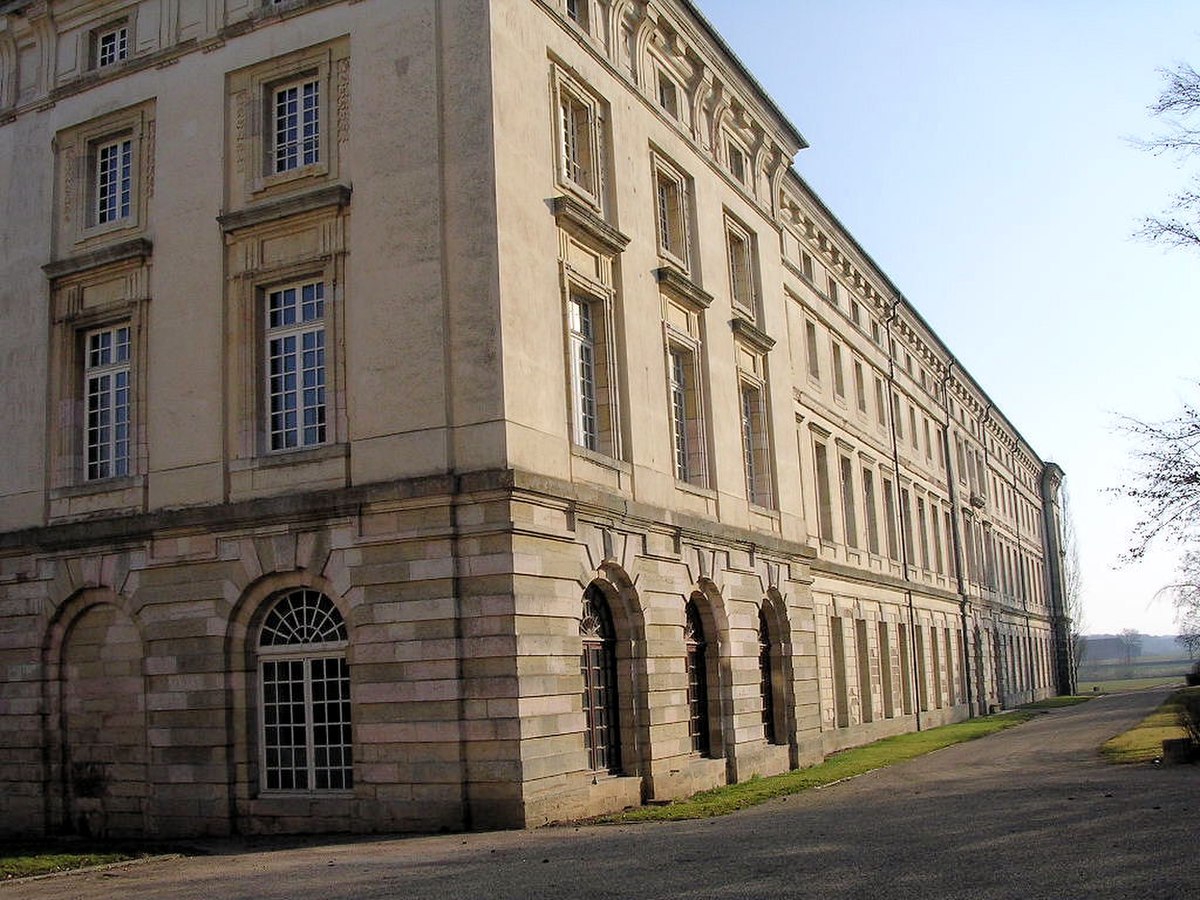

Abbaye de Cîteaux, bâtiment Lenoir, 1762-1771.

- Château de Toulongeon, à La Chapelle-sous-Uchon près d'Autun (Saône-et-Loire) (1756, détruit) : Agrandissement ou reconstruction pour Théodore Chevignard de Chavigny, gouverneur de Beaune. Après lui, le château appartint au comte de Vergennes, célèbre ministre de Louis XVI. Il fut pillé et détruit sous la Révolution française et les terres vendues comme biens nationaux.

- Château de Longecourt-en-Plaine (1757-1761) : Transformation d'un château féodal en demeure de plaisance pour le compte de Nicolas-Philippe Berbis. Des ouvertures sont percées dans les murailles de brique. Sur celles-ci, sont plaquées des guirlandes et des décors de stuc réalisés par des spécialistes allemands et italiens. On bâtit en avant des ailes des portiques d'ordre toscan supportant des balcons avec balustrades. Les dispositions intérieures du corps central sont complètement transformées : hall à colonnes au rez-de-chaussée et immense salon décoré de stuc imitant le marbre à l'étage. Les escaliers à vis, d'aspect médiévaux, sont remplacés par un escalier intérieur à double rampant. Même le mobilier est redessiné en accord avec la nouvelle configuration des lieux.

- Château de Montmusard (détruit) : On signale des embellissements réalisés par Samson-Nicolas Lenoir soit pour Claude-Philibert Fyot de la Marche soit, plus probablement, pour son fils.

- Château de Pouilly-lès-Dijon (1762) : Faisanderie du parc, que Lenoir grava lui-même. Il employa sur ce chantier Jean-Jacques Huvé, alors apprenti.

- Abbaye de Cîteaux (1762-1771) : Projet de restauration d'ensemble dont seul le « Bâtiment Lenoir » fut réalisé (1762, travaux achevés en 1771). « À chaque travée, la croisée du rez-de-chaussée et celle de l'étage s'inscrivent dans un défoncement commun, artifice que recommandait l'abbé Laugier pour produire à peu de frais un effet monumental ; ce bâtiment monastique est une très belle œuvre. » Sur ce chantier, Lenoir employa Jean-Jacques Huvé entre 1762 et 1764.

En Ile-de-France

À Paris

- Quartier d'Aligre (12e arrondissement) : En 1763, pour l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs, Lenoir ajouta deux nouvelles ailes aux bâtiments abbatiaux, dont l'une subsiste dans le complexe de l'hôpital Saint-Antoine. Il construisit le marché d'Aligre (1767) sur des terrains cédés par l'abbaye et créa alentour un nouveau quartier (lotissement d'Aligre, 1767-1786). Sur ce chantier, Lenoir employa Jean-Jacques Huvé en 1765.

- Immeuble de Pont-de-Veyle, 1764 : Construction en arrondi à l'angle de la rue de l'Échaudé et de la rue Bourbon-le-Château.

- Maison de Buffon. Mais Lenoir dut s'effacer devant Verniquet comme architecte du Jardin des Plantes.

- Hôtel Benoît de Sainte-Paulle (30, rue du Faubourg-Poissonnière, 10e arrondissement) : Construit en 1773 pour François Benoît de Sainte-Paulle, spéculateur à l'origine de la création du quartier du Faubourg Poissonnière. « Sans être un chef-d'œuvre, [cette maison] a été autrefois très décorée et fut complétée de deux ailes par Antoine-François Peyre. Lequeu et Soufflot le Jeune s'en inspirèrent dans leurs premières études pour l'hôtel de Montholon. » Les deux ailes sur cour, aussi remarquables que le corps de logis principal, ont été construites en 1778 par Antoine-François Peyre pour Jean-François Caron, trésorier du Marc d'Or, acquéreur en 1776. L'immeuble avait sans doute été construit en vue d'une revente immédiate. Le plan massé du logis et ses façades – la façade sur le jardin ayant le même parti que la façade sur cour à ceci près que des pilastres y remplacent les colonnes – rappelle le Petit Trianon ou les premières réalisations de Claude-Nicolas Ledoux, à qui l'hôtel a jadis été attribué. Il est difficile de déceler les interventions respectives de Peyre le Jeune et de Lenoir dans le bâtiment sur rue, qui comporte au revers deux reliefs représentant l'Abondance et la Prudence. L'hôtel a été altéré au XIXe siècle par le lotissement du jardin. Transformé en bureaux, il a été racheté par la Ville de Paris qui l'a restauré en 1996 et rendu à sa destination d'habitation.

- Immeuble à l'angle de la rue de Saintonge (no 70) et du boulevard du Temple (no 19).

- Hôtel de Sechtré (66, rue René-Boulanger, 10e arrondissement) : Construit entre 1771 et 1776. « Conçu comme une grande cité, comprenant immeuble sur rue, cour à quatre pans coupés, plusieurs appartements dans le logis entre cour et jardin. Sur la rue reparaissent les gaines maniéristes dont Lenoir avait inauguré l'usage à Dijon. »

- Hôtel Giambone : Vaste complexe destiné à permettre au financier génois Octave-Pie Giambone, anobli par l'acquisition d'une charge de secrétaire du roi, de loger les bureaux de sa banque et son habitation. Contrairement à certaines assertions, l'hôtel Giambone, devenu ensuite hôtel de La Riboisière, a bien été construit en 1775 : il se trouvait non pas sur la rue mais en cœur d'îlot au fond d'un passage qui pourrait être celui qui s'ouvre au no 62 de la rue René-Boulanger ; cet hôtel a été détruit lors du percement de la rue Taylor. Il ne doit pas être confondu avec l'immeuble connu aujourd'hui sous le nom d’hôtel de Rosambo qui subsiste, quoique dénaturé, aux no 62-64 de la rue René-Boulanger, construit également pour Octave-Pie Giambone, mais par Nicolas-Claude Girardin entre 1777 et 1779.

- Immeuble à l'angle de la rue du Faubourg-Montmartre (no 48) et de la rue Buffault (no 1) (détruit) : Le baron de Frénilly a décrit dans ses Souvenirs l'appartement qu'il occupait sous le Consulat dans cet immeuble appartenant alors aux Riboutté : « Mon appartement était au premier avec une antichambre, un très joli salon ovale à trois travées, un cabinet, une chambre à coucher, une autre pièce, sans compter cabinet de toilette, garde-robe, chambre de domestique, cuisine, écurie et remise, le tout frais, complet et pour cent francs. »

- Théâtre de la Porte Saint-Martin, 10e arrondissement (1781, incendié en 1870, reconstruit en 1873).

- Transformation du château des Ternes, (17e arrondissement, quartier des Ternes) ; ces travaux, comme d'autres de Nicolas Lenoir, sont sujets à controverses.

- Projet d'un magasin à grains à bâtir à l'emplacement de l'enclos Saint-Laurent dans le cadre d'une spéculation envisagée par son beau-père Henri Riboutté.

En région parisienne

- Église Saint-Leu-Saint-Gilles de Bagnolet (Seine-Saint-Denis).