Pomme de terre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Personnalités liées à la pomme de terre

- Pedro Cieza de León (1520-1554), conquistador espagnol, fit la première description connue de la pomme de terre dans sa Chronique du Pérou (1533).

- Antoine Augustin Parmentier (1737-1813), pharmacien et agronome français, contribua à la popularisation de la culture et de la consommation de la pomme de terre en France.

- Luther Burbank (1849-1926), horticulteur et sélectionneur américain, fut à l'origine de la variété Russet Burbank, encore employée pour la préparation des frites chez McDonald's.

- George Shima (1864–1926), entrepreneur nippo-américain, surnommé le « roi de la pomme de terre ».

- John Gregory Hawkes (1915-2007), botaniste britannique fut une autorité mondiale dans le domaine de l'évolution et de la génétique de la pomme de terre.

- Harrison McCain (1927-2004) et Wallace McCain (né en 1930), entrepreneurs canadiens, cofondateurs de la société McCain Foods, premier producteur mondial de frites surgelées.

- Carlos Ochoa (1929-2008), botaniste et taxonomiste péruvien, obtenteur de plusieurs variétés de pommes de terre

- Andrés Contreras (né en 1943), agronome chilien, spécialiste de la pomme de terre.

- David M. Spooner (né en 1949), botaniste américain, spécialiste de la systématique des Solanaceae.

Aspects culturels

Les noms de la pomme de terre

Lorsque les Espagnols ont découvert la pomme de terre au Pérou au début du XVIe siècle, ils ont très vite retenu le nom local le plus fréquent, la papa, terme du quechua qui était la langue véhiculaire de l'empire Inca. Dans cette langue, papa désignait tout type de tubercule à l'exception de l'oca. Papa est toujours usité pour désigner la pomme de terre dans les pays d'Amérique latine de langue espagnole, mais a été supplanté par patata en Espagne, sauf dans les îles Canaries et le sud du pays.

Le terme espagnol a été emprunté par de nombreuses langues européennes ou non européennes : ainsi on trouve patata en italien, grec (πατάτα), basque et catalan, patatas en tagalog ; patates en turc, potato en anglais, potet en norvégien, batata en portugais et en arabe (بَطاطا), pataca en galicien, patana en occitan, práta en gaélique et potatis en suédois.

Différents auteurs on aussi comparé à la truffe ce légume d'un type alors nouveau pour les Européens.

Des noms dérivés de « truffe » désignent la pomme de terre, par exemple : trunfa en aragonais, trumfa dans les dialectes septentrionaux du catalan. Le terme de « patate trufle » était utilisé dans le nord-ouest de la France.

Quand les Espagnols introduisirent les premières pommes de terre en Italie au XVIe siècle, les Italiens les appelèrent tartufoli (petites truffes). Ce nom, par l'intermédiaire de la forme Tartuffel, est à l'origine du terme allemand Kartoffel et de ses dérivés : cartof en roumain, kartof (картоф) en bulgare, kartófel (kарҭофель) en russe, kartoffel en danois, kartul en estonien, kartafla en islandais, kartupel en letton et kartofl en yiddish ou judéoallemand. En français, comme indiqué plus haut, le terme « cartoufle » est employé par Olivier de Serres

« Pomme de terre » est une expression figée qui constitue un nom composé, désignant le tubercule mais aussi la plante elle-même. Calquée sur le latin malum terrae, elle est attestée en français depuis 1488 pour désigner diverses plantes à tubercules ou bulbes, telles le cyclamen ou l'aristoloche, ou à gros fruits ronds comme la courge. Elle a désigné ensuite le topinambour sous l'influence du néerlandais aardappel, littéralement « pomme de terre ». Par la suite, le topinambour a pris son nom actuel à la suite de l'exhibition à Paris d'Amérindiens de la tribu des Tupis et le nom de pomme de terre s'est définitivement appliqué à Solanum tuberosum notamment sous l'action de popularisation de ce tubercule entreprise par Parmentier à partir de 1773. L'expression « Pomme de terre » est entrée dans le dictionnaire de l'Académie française dans sa sixième édition en 1835.

On retrouve le syntagme « pomme de terre » transposé en d'autres langues : terpomo en espéranto, aardappel en néerlandais et les diverses variantes de Erdapfel dans les dialectes méridionaux de l'allemand (en Autriche, en Suisse et dans le sud de l'Allemagne).

« Poire de terre » a également été employé, expression qui se retrouve sous le forme de Grundbirn en allemand, krumpir en croate, krompira en serbe, krompirja en slovéne, crumpenă en roumain, gromper en luxembourgeois et krompir en wallon.

Même si on emploie couramment le terme de patate pour désigner la pomme de terre, on ne confondra pas ce tubercule avec la patate douce (Ipomoea batatas), qui appartient pour sa part à la famille des Convolvulacées.

la pomme de terre dans les expressions de langue française

Le terme « patate » désigne en français familier une personne que l'on considère comme étant un peu simplette. Ainsi on dira par exemple : « untel est une patate ! » À noter que loin de toute insulte, certains régionalismes lui attribuent une connotation affective.

- « En avoir gros sur la patate », en avoir gros sur le cœur.

- « Avoir la patate » : être en forme.

- « Mettre une patate » : donner un coup (en particulier, un coup de poing ou taper dans un ballon.

- « Lâche-pas la patate ! » : expression du Québec utilisée pour encourager quelqu'un, synonyme de : « Tu en es capable, tu vas y arriver ! »

- « Faire patate » : échouer lamentablement, manquer de chance.

- « Se renvoyer (ou se refiler) la patate chaude » : se renvoyer l'un l'autre un problème embarrassant, se renvoyer la balle. Cette expression récente, apparue au Québec dans les années 1970, en Europe dans les années 1990, est un calque d'une expression anglaise plus ancienne : to drop something like a hot potato.

- « Être gros comme une patate » : avoir un surplus de poids significatif.

En mathématiques, une « patate » est une courbe fermée sans forme bien définie qui représente un ensemble. On dit aussi « patatoïde ».

La pomme de terre dans la littérature

Adam Mickiewicz, grand poète romantique polonais a célébré le rôle joué par la pomme de terre pour sauver son peuple de la famine après les guerres napoléoniennes dans un poème héroïco-comique, en quatre chants, Kartofla, (pomme de terre), écrit en 1819.

Paulin Gagne, poète français du XIXe siècle classé parmi les « fous littéraires », publie en 1857 L'Unitéide, ou la Femme-Messie, poème universel en 12 chants et en 60 actes, avec chœurs, précédé d'un prologue et suivi d'un épilogue par Mme Gagne (Élise Moreau de Rus). Il met en scène dans l'Acte trente-huitième un personnage, la « Pataticulture », qui chante l'avènement de la pomme de terre, mais qui est vaincu à l'acte suivant par la « Carotticulture ».

« Peuples et rois, je suis la Pataticulture

Fille de la Nature et du Siècle en friture ;

Dans la pomme de terre est le salut de tous ! »

...

N'ayant jamais mangé que des pommes de terre

Qui font pour moi des plats de la meilleure chère,

J'ai toujours adoré ce fruit délicieux

Que, dit-on, pour extra mangeaient jadis les dieux !

...

— Paulin Gagne, L'Unitéide, ou la Femme-Messie, 1857

La poète chilien Pablo Neruda, prix Nobel de littérature, a chanté la pomme de terre et son identité indienne dans son Oda a la papa (Odes élémentaires).

— Pablo Neruda, Odas elementales, 1954 |

— Pablo Neruda, Odes élémentaires, 1954 |

Le poète français Francis Ponge s'est intéressé parmi d'autres objets banals à la pomme de terre, dont il tirait un plaisir hédoniste :

« Peler une pomme de terre bouillie de bonne qualité est un plaisir de choix.Entre le gras du pouce et la pointe du couteau tenu par les autres doigts de la même main, l'on saisit — après l'avoir incisé — par l'une de ses lèvres ce rêche et fin papier que l'on tire à soi pour le détacher de la chair appétissante du tubercule.

L'opération facile laisse, quand on a réussi à la parfaire sans s'y reprendre à trop de fois, une impression de satisfaction indicible.

Le léger bruit que font les tissus en se décollant est doux à l'oreille, et la découverte de la pulpe comestible réjouissante. »

— Francis Ponge, Pièces (1962)

.

« Les patates » est le titre d'un roman de Jacques Vaucherot, publié en 1962 et adapté au cinéma dans le film du même nom de Claude Autant-Lara (1969), qui met en exergue le rôle des pommes de terre dans le ravitaillement d'une famille des Ardennes françaises sous l'occupation allemande.

Citation : « Les pommes de terre cuites sont tellement plus faciles à digérer que les pommes en terre cuite. », Alphonse Allais, Les Pensées.

La pomme de terre est associée aux fayots dans ce refrain d'une chanson de soldats :

« La France est notre mère

C'est elle qui nous nourrit

Et des fayots pourris »

Avec des pommes de terre

— Les Officiers, chant militaire

La pomme de terre dans les arts

La pomme de terre a été une culture essentielle dans les Andes depuis l'ère précolombienne. La culture Mochica du nord du Pérou a produit des céramiques sacrées, dont les formes significatives représentaient des thèmes importants. Les pommes de terre y sont représentées tant de manière anthropomorphique que naturelle.

De nombreux peintres ont représenté la pomme de terre dans des natures mortes ou des scènes de la vie quotidienne. C'est la cas, entre autres, au XIXe siècle, de Jean-François Millet dans les Planteurs de pommes de terre (1862, musée des Beaux-Arts de Boston) ou dans son célèbre tableau L'Angélus ou la Prière pour la récolte de pommes de terre (1858), d'Albert Anker dans les La Petite Éplucheuse de pommes de terre (1886) et de Vincent Van Gogh dans Les Mangeurs de pommes de terre (1885, musée Van Gogh, Amsterdam), de Paul-Élie Ranson (1893) dans Les éplucheuses de pommes de terre.

En 2008, le peintre bolivien Roberto Mamani Mamani a consacré une série de 30 tableaux à la pomme de terre et à ses relations avec la culture indienne Aymara dont il est issu.

| L'Angélus, huile sur toile, Jean-François Millet, 1858, Musée d'Orsay |

La petite éplucheuse de pommes de terre, huile sur toile, Albert Anker, 1886, collection privée |

Les éplucheuses de pommes de terre, Paul-Élie Ranson, 1893, Musée du Prieuré |

En 1977, dans son œuvre intitulée patate, Giuseppe Penone, sculpteur italien, adepte de l'Arte Povera , s'est servi de la pomme de terre pour réaliser une sorte d'autoportrait. Ce sont les tubercules eux-mêmes qui, en croissant, ont épousé la forme de moules qu'il avait placés dans la terre au printemps, reproduisant ainsi diverses parties de son visage (nez, oreille...).

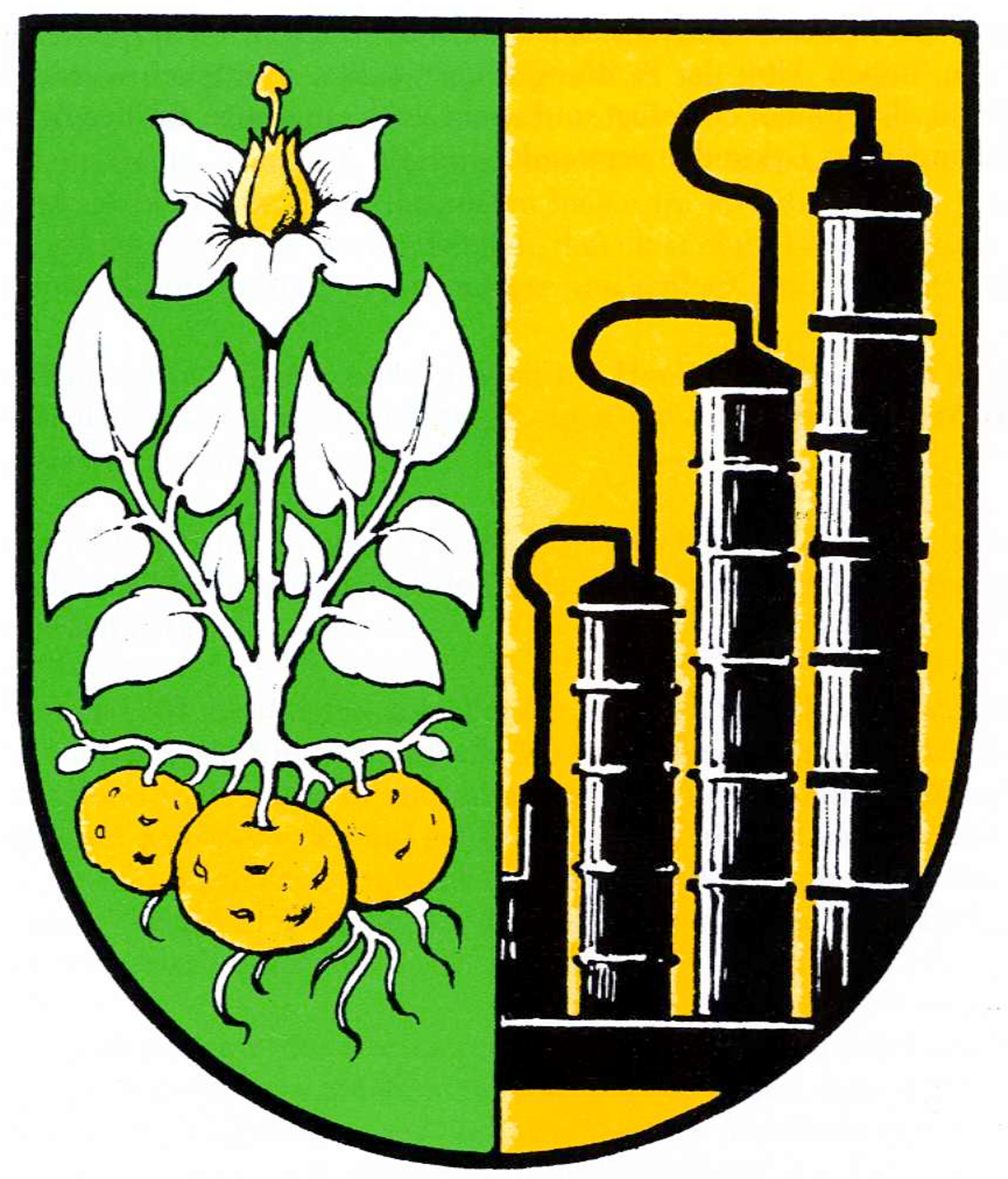

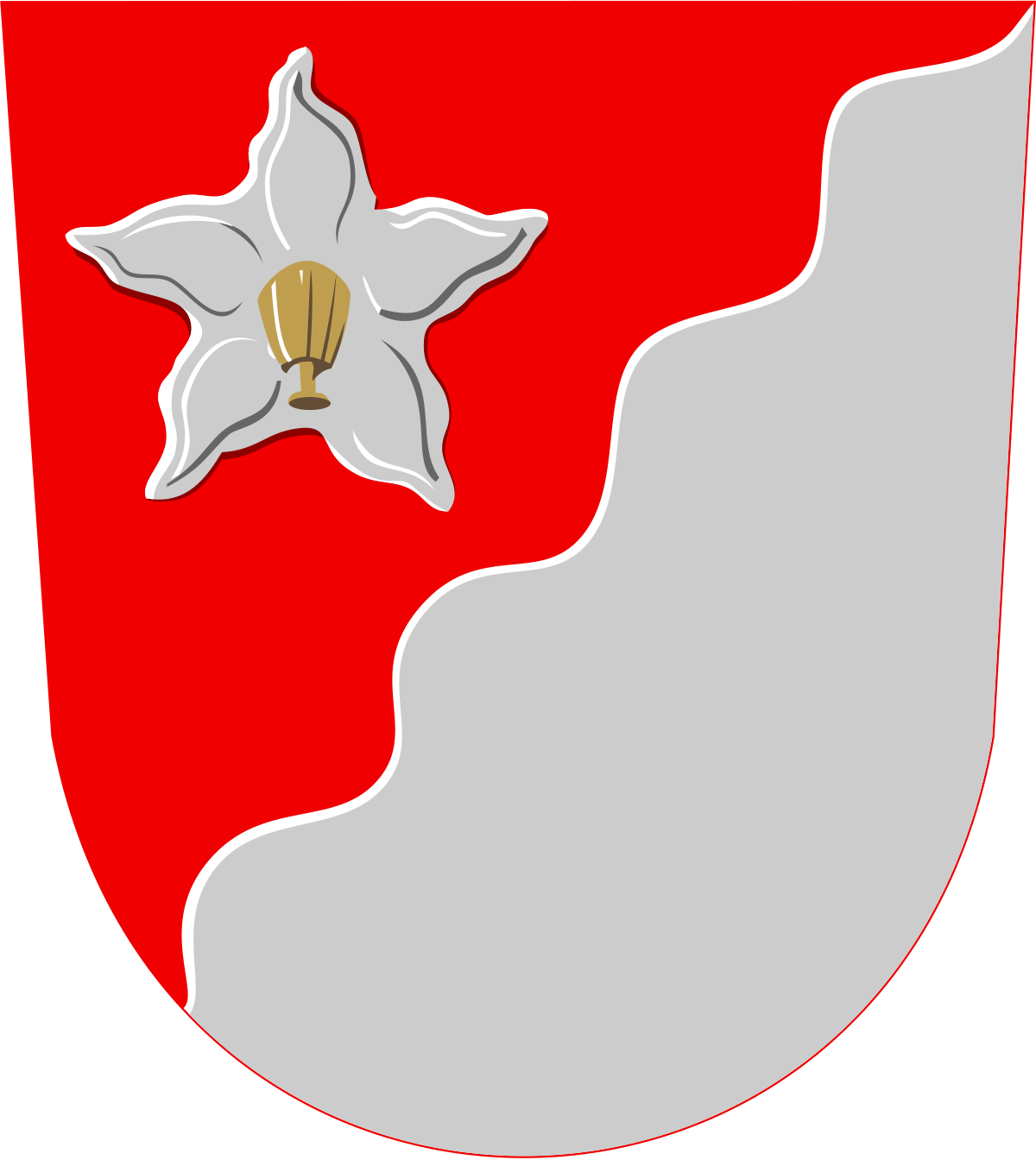

La pomme de terre en héraldique

Des représentations de la pomme de terre, plante entière, tubercule ou fleur, figurent dans le blason de certaines localités d'Europe, notamment en Allemagne, ou d'Amérique latine.

Musées

Il existe des musées de la Pomme de terre dans différents pays (États-Unis et Allemagne notamment), ainsi qu'un unique musée de la frite (Frietmuseum) à Bruges en Belgique.

Fêtes de la pomme de terre

La pomme de terre est fêtée dans plusieurs pays d'Amérique du Sud.

Depuis 1986, la Bolivie, qui est l'un des principaux producteurs de pomme de terre du continent sud-américain, célèbre une « fête nationale de la pomme de terre » dans la localité de Betanzos (département de Potosí). C'est aussi le cas en Argentine, à Córdoba, depuis 1981.

Depuis 2005, au Pérou, à l'initiative du ministère de l'Agriculture, le 30 mai a été déclaré « jour national de la pomme de terre ».

Plante emblème

Depuis 2002, la pomme de terre est le légume officiel (official state vegetable) de l'État américain de l'Idaho. Cet État, surnommé le Potato State (l'État de la pomme de terre), est le principal producteur de ce tubercule aux États-Unis, environ 28 % de la production nationale, principalement de la variété Russet Burbank.

Comme celui d'autres fruits et légumes, le nom de la pomme de terre a été attribué à un jour de l'année dans le calendrier républicain, le 12 vendémiaire (2 octobre).

Jouet

La forme de la pomme de terre a inspiré M. Patate, jouet pour enfants d'origine américaine créé par Hasbro en 1952. Il est constitué d'une tête en matière plastique de forme patatoïde et de plusieurs éléments pouvant la décorer, moustache, chapeau, nez, etc.

Record

La plus grosse pomme de terre du monde, 3,5 kg, serait détenue par un restaurateur de l'île de Man, Nigel Kermode.