Pomme de terre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Culture

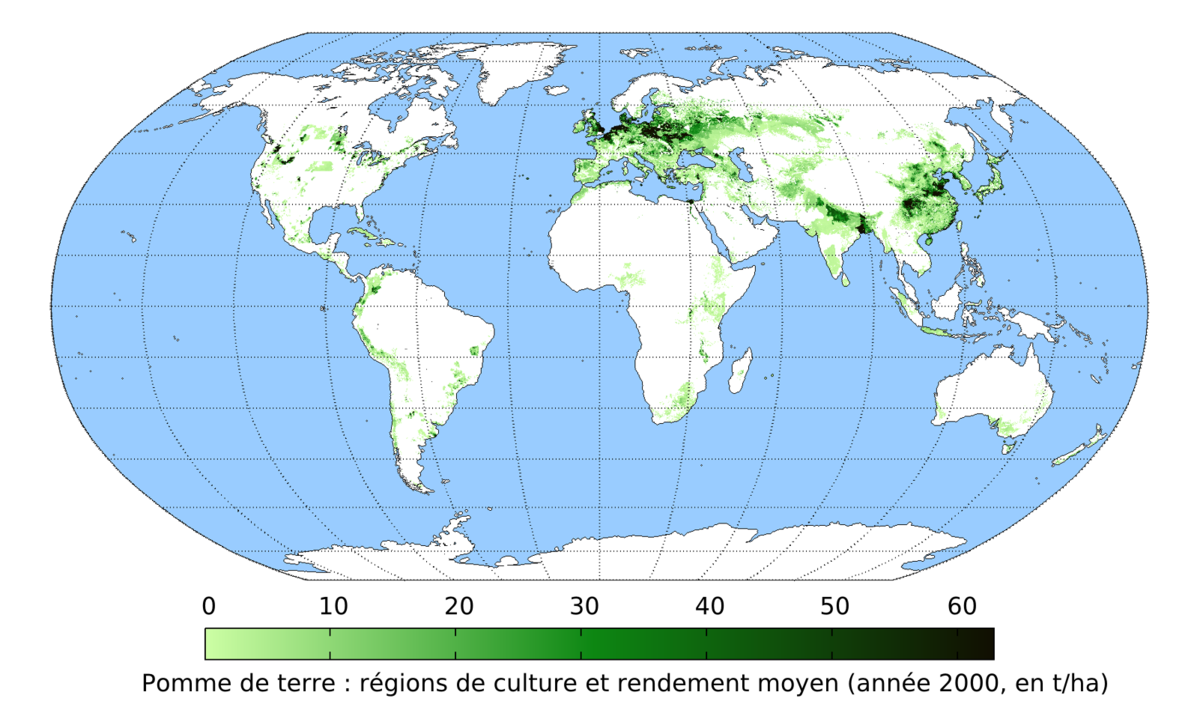

La culture de la pomme de terre a pour objectifs de fournir des tubercules pour la consommation humaine, mais aussi pour l'alimentation animale, la transformation industrielle et la production de plants. Elle se pratique sous toutes les latitudes, à des altitudes variées (souvent au-dessus de 1 000 m et jusqu'à 4 000 m au Pérou). C'est une culture très diversifiée d'une part selon les conditions socio-économiques : ce peut-être une activité non commerciale, culture vivrière dans les pays du Tiers-Monde, ou production pour l'auto-consommation dans les jardins particuliers, dont la production est souvent sous-estimée, ou bien une production destinée à la vente soit en plein champ, où elle peut constituer une véritable culture industrielle dans les pays développés, mais aussi maraîchage sur des exploitations de taille plus réduite, notamment pour les primeurs. D'autre part, selon les conditions éco-climatiques, ce peut être une culture d'été, dans les pays tempérés et dans les régions d'altitude élevée des pays chauds, une culture d'hiver dans les plaines tropicales, comme la plaine du Gange, ou bien une culture praticable en toute saison dans les régions intermédiaires, région méditerranéenne par exemple.

La pomme de terre est une plante sarclée qui nécessite d'importantes façons culturales. Elle constitue un bon précédent pour le blé, le colza, la betterave à sucre... et en général est une bonne tête de rotation.

Techniques culturales

Travail du sol

La plupart du temps un labour est effectué suivi de plusieurs hersages. Dans la plupart des terres, elle est cultivée sous une butte dans une terre assez fine. Une terre sableuse est plus propice à sa croissance.

Pour tubériser, c'est-à-dire former des tubercules, la pomme de terre a besoin d'obscurité. Le buttage en apportant de l'obscurité aux rameaux souterrains favorise donc l'augmentation du nombre de tubercules. Il a aussi pour but de couvrir les tubercules pour éviter leur verdissement au soleil, ce qui les rend toxiques par production de solanine.

Fertilisation

La pomme de terre est une plante exigeante en éléments minéraux, principalement en potasse (K2O). Les exportations moyennes sont estimées pour une tonne de tubercules à 6 kg de potasse, 3,2 kg d'azote, 1,6 kg de phosphore (P2O5), 0,4 kg de magnésium (MgO) et 30 kg de calcium (CaO) et de soufre (S). Les fanes mobilisent également des quantités notables de potasse, calcium et magnésium.

La fertilisation fait appel à des engrais organiques (fumier, compost, engrais vert), utiles pour améliorer la structure du sol, et qui sont apportés avant l'hiver précédent la culture pour permettre leur minéralisation. Le complément en engrais minéraux est calculé en fonction des objectifs de rendement et du type de culture (pour production de plants, de pomme de terre de conservation, de primeurs ou pour la féculerie), ainsi que des variétés cultivées et du précédent cultural, et donc notamment du reliquat azoté. Potasse et phosphore sont généralement apportés en engrais de fond en automne ou hiver. L'apport azoté peut être fractionné, une partie sous forme ammoniacale à la plantation et une partie au buttage sous forme nitrique ou uréique, cette dernière forme pouvant être pulvérisée et combinée avec un traitement fongicide.

L'apport d'azote est indispensable pour assurer le grossissement des tubercules mais favorise aussi le développement de la végétation, au détriment de la tubérisation en cas d'excès. L'excès d'azote est aussi un facteur négatif pour la qualité des tubercules, avec d'une part le risque de dépasser la norme pour la teneur en nitrates et d'autre part une teneur plus élevée en sucres réducteurs qui entraîne le risque de brunissement à la friture.

Jardiniers amateurs

Pour les jardiniers amateurs, il faut savoir que les pommes de terre non issues de l'agriculture biologique sont souvent traitées afin d'éviter leur germination. Lorsqu'on ne dispose que d'un petit potager, on peut opter pour la technique de la « tour de pommes de terre » qui permet de produire de grosses quantités de pommes de terre sur une petite surface et hors sol.

Plants

Les pommes de terre sont reproduites de manière végétative à partir de plants, c'est-à-dire de tubercules, entiers ou coupés (parfois appelés, improprement, semences de pomme de terre), qui sont souvent cultivés spécialement à cet effet. En moyenne, les plants représentent 10 % environ de la récolte mondiale (FAOSTAT). Ils doivent être maintenus au stade physiologique adéquat pour permettre une levée rapide, éventuellement après une prégermination. L'utilisation de plants certifiés est recommandée pour obtenir de meilleurs résultats, la certification permettant de garantir l'identité variétale et la qualité sanitaire.

L'utilisation de semences véritables, c'est-à-dire de graines au lieu de tubercules-plants, a été développée depuis les années 1980 dans certains pays en voie de développement, tels l'Inde, le Bangladesh et le Viet Nam. Cette pratique, soutenue par le CIP, vise à réduire le coût de la culture, à en simplifier la logistique (il suffit de 200 g de graines à l'hectare au lieu de 2000 kg de tubercules) et à améliorer la qualité sanitaire dans des régions où la production de plants certifiés n'est pas organisée. Son principal inconvénient est l'hétérogénéité des tubercules produits. Cette technique n'a pas véritablement percé, mais l'expérience a montré qu'il est préférable de produire des plants en pépinière plutôt que de semer directement en plein champ.

La densité de plantation peut varier de 150 000 à 300 000 tiges par hectare, le nombre de tige émises par un plant variant selon son calibre et son âge physiologique. Les densité plus faibles permettent d'obtenir une récolte de calibre moyen plus élevé.

Récolte

Les tubercules se récoltent à complète maturité, lorsque le feuillage commence à se faner, pour les pommes de terre « de conservation », mais avant maturité pour les pommes de terre de « primeur », qui de ce fait ne se conservent pas. En France, la commercialisation des pommes de terre de primeur est limité au 15 août de chaque année (arrêté du 18 février 2009). Après élimination des tubercules blessés, la récolte est conservée dans un local aéré, sec et à l'abri de la lumière.

La première opération est le défanage, c'est-à-dire la destruction des feuilles et tiges, qui se fait lorsque les tubercules ont atteint la grosseur voulue, en principe deux à trois semaines avant la récolte. Il peut se faire par diverses méthodes, mécaniques ou chimiques. Cette opération, indispensable en vue de la récolte mécanisée, présente aussi l'intérêt de limiter la contamination des tubercules par le mildiou ou certaines maladies virales transmises par les pucerons.

Dans les pays développés, en culture de plein champ, l'arrachage des pommes de terre est le plus souvent mécanisé. On utilise à cet effet soit des arracheuses simples qui laissent les tubercules sur le champ sous forme d'andains, soit des machines combinés qui procèdent au ramassage et au triage des tubercules en une seule opération. Ces machines sont généralement tractées et attelées à l'attelage trois-points du tracteur, mais il existe aussi des récolteuses automotrices..

La société allemande Grimme est le spécialiste mondial des arracheuses de pommes de terre.

Ennemis de la pomme de terre

Maladies

La pomme de terre peut être la cible de nombreuses maladies (plus de 200 en France), causées par différents agents pathogènes : champignons, bactéries, virus, mycoplasmes ou nématodes, et qui peuvent toucher tant les cultures que les tubercules en conservation.

La maladie la plus importante dans le monde est sans conteste le mildiou, dû à (Phytophthora infestans), champignon de la classe des oomycètes. Cette maladie continue de causer des dégâts dans toutes les régions où les conditions d'environnement lui sont favorables, c'est-à-dire une humidité relative supérieure à 90 % et des températures comprises entre 10 et 25 °C. Lorsque les conditions favorables à la maladie sont réunies, elle peut détruire toutes les parties aériennes des plantes en moins d'une semaine. La lutte repose traditionnellement sur l'emploi massif de fongicides. On estime à quatre milliards d'euros le coût annuel induit par le mildiou de la pomme de terre au niveau mondial. Une autre maladie importante, en particulier dans les plaines tropicales, est la pourriture brune due à une bactérie Gram-négative, Ralstonia solanacearum.

Parmi les autres maladies cryptogamiques et bactériennes ayant une importance économique variable, on peut citer le rhizoctone brun (Rhizoctonia solani), la dartrose (Colletotrichum coccodes), la gangrène de la pomme de terre (Phoma exigua), la fusariose (Fusarium roseum, Fusarium solani), la gale argentée (Helminthosporium solani), la gale poudreuse (Spongospora subterranea), la galle verruqueuse (Synchytrium endobioticum), et la gale commune (Streptomyces scabies). La maladie virale la plus importante est la « maladie des taches annulaires nécrotiques » causée par le virus Y de la pomme de terre.

Les tubercules peuvent également être sujets à des maladies physiologiques, dont le cœur noir et le cœur creux, qui les rendent impropres à la commercialisation. Ces maladies sont induites par des troubles de croissance, liés notamment aux variations climatiques, ou à des conditions de stockage inadaptées.

Cette situation contraint les agriculteurs à recourir à des stratégies de lutte complexes, qui comprennent notamment l'utilisation de « plants certifiés », indemnes de pathogènes, même si l'utilisation de plants fermiers (« rataplants », c'est-à-dire des pommes de terre issues de la récolte précédente du fermier) est tolérée.

Ravageurs

De nombreuses espèces animales attaquent soit les plants de pomme de terre soit les tubercules en conservation, les plus nuisibles appartenant à la classe des insectes et et à l'embranchement des nématodes (vers non segmentés). Parmi les autres groupes de ravageurs de la pomme de terre, on peut citer les mollusques, par exemple la petite limace grise (Deroceras reticulatum), les myriapodes, les acariens, dont le tétranyque tisserand (Tetranychus urticae) et l’acarien des racines (Rhizoglyphus echinopus), et certains mammifères (rongeurs), comme les mulots. Ces espèces sont plus ou moins spécialisées, certaines ayant une prédilection pour les parties aériennes (tiges et feuillages), d'autre pour les parties souterraines, et leurs aires de répartition respectives sont variables, parfois très étendues comme celle du doryphore qui s'étend à presque tout l'hémisphère nord.

Le doryphore (Leptinotarsa decemlineata), insecte très prolifique de l’ordre des Coléoptères, est le principal ravageur de la pomme de terre dans l’hémisphère nord. Ses larves, qui vivent trois semaines, peuvent anéantir le feuillage des plantes. Les adultes (imago) dévorent aussi les feuilles.

La teigne de la pomme de terre (Phthorimaea operculella) est un petit papillon (lepidoptères), de 10 à 15 millimètres d’envergure, présent dans toutes les régions tropicales et subtropicales. Ses chenilles mineuses creusent leurs galeries dans les tiges ou le limbe des feuilles et surtout dans les tubercules, qu’elles rendent impropres à la vente et qu’elles attaquent aussi en période de stockage.

Parmi les autres insectes déprédateurs de la pomme de terre figurent par exemple l’altise de la pomme de terre (Psylliodes affinis), la cicadelle des grillures de la vigne (Empoasca vitis), le hanneton commun (Melolontha melolontha), la noctuelle des moissons (Agrotis segetum), la punaise verte des pousses (Lygus pabulinus), les taupins (Agriotes lineatus et Agriotes obscurus) et divers pucerons : le puceron vert du pêcher (Myzus persicae), espèce très ubiquiste, le puceron vert et rose de la pomme de terre (Macrosiphum euphorbiae), le puceron noir de la fève (Aphis fabae), le puceron de la digitale (Aulacorthum solani). Les pucerons sont plus redoutables comme vecteurs de diverses viroses que pour les dégâts directs aux cultures.

Parmi les nématodes, on peut citer le nématode doré de la pomme de terre (Globodera rostochiensis), le nématode à kyste blanc de la pomme de terre (Globodera pallida), le nématode cécydogène du Nord (Meloidogyne hapla) et celui responsable de la maladie vermiculaire de la pomme de terre (Ditylenchus destructor). Les nématodes étant presque invisibles à l'œil nu, les dégâts sont parfois assimilés à des maladies.

Méthodes de lutte

Insertion d'agents de lutte biologique (auxiliaires) : (insectes ou animales) Par exemple de chrysope ou de coccinelle.

Rotation de culture : Ne pas re-cultiver sur la même parcelle le même légume plusieurs années de suites.

Conservation

Les pommes de terre récoltées à pleine maturation peuvent se conserver de dix à douze mois. La question du stockage se pose pour les pommes de terre dites « de conservation » ainsi que pour celles destinée à la transformation industrielle et à la semence. Les tubercules, vivants et à teneur élevée en eau, subissent des phénomènes de respiration et de transpiration. Ils sont sujets au fil du temps à des pertes de poids, au flétrissement et au développement des germes. Ils peuvent aussi être exposés à des risques de fermentation et à des attaques bactériennes ou fongiques. Ils doivent être préservés du gel.

Les conditions de stockage à respecter sont les suivantes : obscurité, ventilation et hygrométrie contrôlées, températures maintenue entre 4 à 6 °C. Des traitements antigermination sont autorisés en phase de stockage à l'aide de substances telles que le prophame ou le chlorprophame par poudrage ou nébulisation, cette dernière technique assurant une meilleure répartition du produit et évitant les risques de surdosage localisé, ou bien par ionisation.

Le consommateur peut garder des pommes de terre pendant plusieurs semaines, plus ou moins selon les variétés, dans un local frais abrité de la lumière. Les pommes de terre « primeurs », récoltées avant complète maturité, ne se conservent que quelques jours.

Principales variétés cultivées

Les variétés cultivées de pommes de terre sont très nombreuses, de l'ordre de plusieurs milliers, et adaptée à divers types d'utilisation, alimentation humaine ou transformation industrielle. La reproduction se faisant par voie végétative, par plantation de tubercules, ces variétés constitue des clones, qui peuvent se reproduire indéfiniment à l'identique. Toutefois, ce type de reproduction ne permet pas d'éliminer les virus.

Dans l'Union européenne, 2011 variétés de pommes de terre sont recensées en 2009 dans le catalogue européen des espèces de grandes cultures et plants de pomme de terre. Ce catalogue, géré par l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) ne contient que les variétés ayant satisfait aux tests DHS (distinction, homogénéité, stabilité) et VAT (valeur agronomique et technologique), préalables à l'autorisation de commercialisation. Le questionnaire technique qui doit être rempli par le demandeur porte notamment sur les caractères morphologiques suivants : fréquence des fleurs, intensité de coloration de la corolle et proportion de bleu (anthocyanine), précocité, forme de tubercules, couleur de la peau, de la base des yeux, de la chair, ainsi que sur les différences avec les variétés les plus proches. On compte 194 variétés de pommes de terre dans le catalogue officiel français, qui suit les mêmes règles.

La base de données européenne des pommes de terre cultivées (European Cultivated Potato Database) recense (fin 2009) 4136 variétés cultivées. Cette base de données collaborative en ligne est gérée par la Scottish Agricultural Science Agency dans le cadre de l'ECP/GR (European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks) coordonné par un organisme international, Bioversity International.

Le Centre international de la pomme de terre, qui maintient la plus importante banque de gènes relative aux pommes de terre sauvages et cultivées, publie chaque année un « catalogue mondial des variétés de pommes de terre », dont la dernière édition (2009/2010) compte plus de 4500 variétés cultivées dans une centaine de pays.

Critères de sélection

La sélection de nouvelles variétés est réalisée par des obtenteurs privés ou publics. Les critères de sélection peuvent être rangées en deux grandes catégories, d'une part les critères agronomiques, principalement la productivité et la précocité mais aussi la résistance aux divers agresseurs biotiques (maladies et ravageurs), d'autre part ceux relatifs à l'utilisation. Selon la destination finale, ces critères concernent la richesse des tubercules en matière sèche et en fécule (variété féculières et fourragères), l'aptitude à la transformation industrielle (variétés destinées à la production de chips, frites surgelées et produits déshydratés) et les aptitudes culinaires (pommes de terre de consommation).

Principales catégories de pommes de terre de consommation

On distingue selon le mode de culture et le type d'utilisation finale les catégories suivantes :

- Les pommes de terre de primeur, qui sont récoltées avant maturité correspondent à des variétés précoces ou demi-précoces, telles que 'Bonnotte', 'Ratte'. En France, elles sont cultivées dans les régions à hiver doux, notamment les côtes de Bretagne et d'Aquitaine ou le littoral méditerranéen. Plantées en hiver, elles sont récoltées trois mois plus tard, avant d'avoir atteint leur maturité, leur commercialisation doit intervenir avant le 15 août. Les appellations d'origine, telles que « Île de Ré » ou « Roussillon », répondent à un cahier des charges et ne correspondent pas nécessairement à une seule variété. Ainsi la première admet une dizaine de variétés et la seconde une seule, 'Bea'.

- Les pommes de terre de conservation, récoltées à maturité et souvent tardives. En France, elles sont plantées en avril-mai, récoltées quatre ou cinq mois plus tard, produites un peu partout, notamment dans le Nord et en Bretagne. Pour éviter leur germination, elles peuvent être traitées au chlorprophame. Les limites de résidus présents sont alors fixés en France à 0,5 mg/kg pour la chair et 5 mg/kg pour les pommes de terre non épluchées (d'où l'intérêt de ne pas consommer la peau des produits traités)

Une autre distinction peut se faire en fonction de la consistance de la chair :

- pommes de terre à grain fin, à chair ferme, de forme généralement oblongue, qui tiennent bien à la cuisson et sont appréciées pour leurs qualités gustatives (exemple : 'Charlotte', 'Ratte', 'Amandine') ;

- pommes de terre à grain moins fin, plus riches en fécule, dont la variété la plus connue est la bintje. Ces pommes de terre sont utilisées pour la confection de purées ou de frites, et pour la fabrication des produits transformés (chips, croquettes, frites surgelées, etc.)

Une autre distinction est plutôt orientée marketing, on y trouve : les colorées ('Roseval', 'Vitelotte', 'Bleue d'Auvergne'), les anciennes ('Bintje', 'Belle de Fontenay') et les nouvelles ('Corme de gatte', 'Chérie', 'Pompadour', 'Charlotte', 'Juliette').

Productions bénéficiant d'un label de qualité en Europe

En Europe, plusieurs productions traditionnelles de pommes de terre, souvent de primeur mais qui ne s'identifient pas nécessairement à une variété unique, cultivées en respectant un cahier des charges précis, sont protégées par des labels de qualité. Ceux-ci, appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP), sont définis par la législation de l'Union européenne. Il s'agit :

- pour les AOP, des pommes de terre de Laponie, Lapin Puikula en Finlande, des pommes de terre de l'île de Ré et du Roussillon en France, de la pomme de terre royale de Jersey (Royaume-Uni), de la pomme de terre des landes de Lüneburg en Allemagne et de la pomme de terre de Bologne en Italie,

- pour les IGP, de la pomme de terre de Merville (France), de la pomme de terre de La Sila (Italie), des pommes de terre de Prades et de Galice (Espagne) et des pommes de terre Naxou et Kato Neurokopiou (Grèce).