Sadi Carnot (physicien) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le contexte technico-scientifique des Réflexions (1824)

Pour comprendre le livre de Sadi Carnot et apprécier l’originalité de l’œuvre, il est nécessaire de préciser la situation des sciences et techniques dans le domaine considéré au cours de la deuxième décennie du XIXe siècle.

La science de la chaleur, entre chimie et météorologie

Quand le jeune Sadi Carnot entra à l’École polytechnique, la seule science bien établie, fondée sur les mathématiques, était la mécanique. La chimie, l’électricité, le magnétisme, la chaleur faisaient des progrès rapides mais n’avaient pas atteint le stade de l’abstraction mathématique.

La science de la chaleur avait été rendue possible par l’invention du thermomètre au XVIIe siècle (notamment celui de Santorio) mais restait une préoccupation de chimistes et de médecins. Ils avaient émis l’axiome de conservation de la chaleur qu’ils concevaient alors comme une substance : le « calorique ».

Les travaux de Benjamin Thompson (Lord Rumford), Pierre-Simon de Laplace, Jean-Baptiste Biot, Siméon Denis Poisson et Joseph Fourier permirent aux mathématiciens et physiciens de s’intéresser à leur tour à la chaleur avec en particulier les études sur le transfert de chaleur.

Parallèlement, les météorologistes acquéraient une meilleure compréhension du rôle de la chaleur dans le système des vents ou des courants océaniques, chaleur qui était un peu considérée comme la grande force motrice du monde. Le réchauffement et le refroidissement adiabatique de l’air étaient notamment invoqués pour expliquer des observations de terrain comme la stabilité des champs de neige à l’équateur.

Le développement de la machine à vapeur au XVIIIe siècle

Les machines monocylindres

Les premières machines à vapeur d’application pratique étaient apparues au début du XVIIIe siècle et fonctionnaient de la manière suivante : la vapeur était utilisée pour chasser l’air hors d’un cylindre, puis celui-ci était refroidi de sorte que la vapeur se condense et que la pression atmosphérique externe fasse redescendre le piston. On laissait ensuite la vapeur remplir de nouveau le cylindre et le cycle se répétait (Voir machine de Thomas Newcomen). Ces machines avaient un fonctionnement lent et irrégulier mais qui convenait bien au pompage de l’eau des mines. Dans ce contexte, l’eau était la substance agissante qui convenait le mieux, en particulier du fait qu’elle se dilate jusqu’à environ 1800 fois son volume d’origine, lorsqu’elle se transforme en vapeur.

Condenseur et haute pression ou la recherche du rendement optimal

Dans les années 1760, afin de supprimer le gaspillage de la chaleur lié au réchauffement et au refroidissement alternatif du cylindre, James Watt condensa la vapeur dans un cylindre froid séparé, ou condenseur, tandis que le cylindre principal était maintenu chaud en permanence. Par ailleurs, il utilisa de la vapeur chaude pour faire descendre le piston dans le cylindre, réduisant ainsi encore la perte de chaleur. Watt remarqua qu’une économie considérable pouvait être réalisée si on coupait l’arrivée de la vapeur avant que le piston ne se soit déplacé dans le cylindre : la vapeur enfermée continuerait à faire descendre le piston avec une pression légèrement décroissante. Lorsque la vapeur passerait dans le condenseur, il lui resterait un peu « d’élasticité » (de pression) : on parla alors d’action par expansion. Par ailleurs, James Watt ne crut jamais aux machines à haute pression qu’il considérait comme trop dangereuses pour une application au quotidien ; son influence était telle que ce type de machines ne se développa réellement qu’après sa disparition.

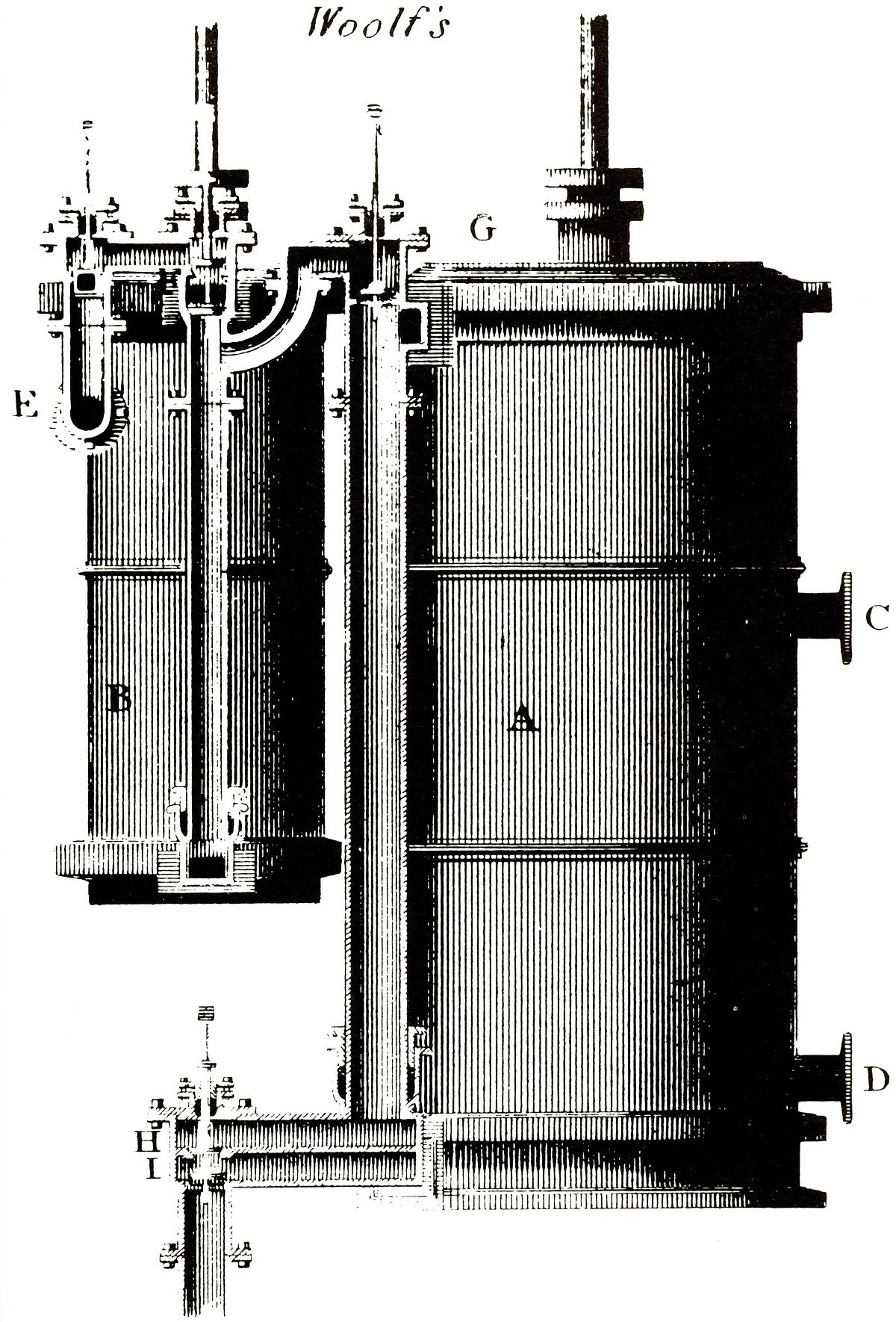

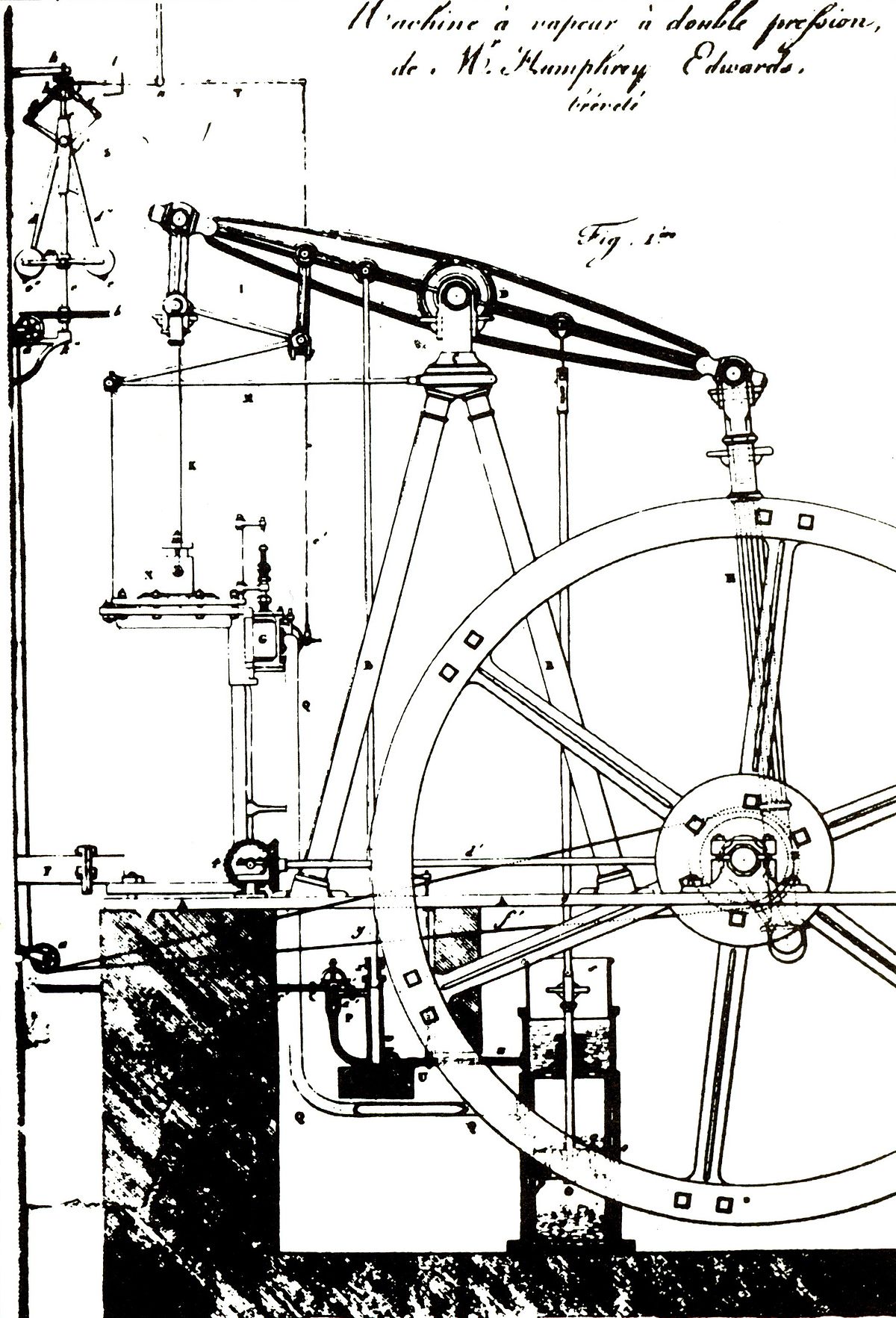

En 1805, un ingénieur de Cornouailles, Arthur Woolf breveta le moteur compound à haute pression utilisant deux cylindres successifs (double compound) pour réaliser l’expansion complète de la vapeur : ce principe a l’avantage de réduire l’amplitude du réchauffement et du refroidissement de chacun des cylindres et donc d’économiser du combustible pour gagner en performance. Jacob Perkins, ingénieur américain montra qu’il était possible de construire une machine à vapeur travaillant à des pressions proches de 35 atmosphères. Sadi Carnot apprécia ce travail mais fit remarquer que ce moteur avait le défaut de ne pas utiliser correctement le principe d’expansion de James Watt.

Le Monthly Engine Reporter ou les éphémérides de Sadi Carnot

Carnot, comme ses contemporains, était fortement impressionné par la supériorité industrielle de l’Angleterre sur la France, puissance qu’il attribuait à une large utilisation de la machine à vapeur. De 1811 à 1840, l’art de pomper l’eau des mines de Cornouailles fut rapporté régulièrement dans le Monthly Engine reporter publié par Thomas et John Lean et repris par des publications telles que les Annales de chimie et de physique. Ces relevés établissaient de façon certaine la supériorité des machines à haute pression. Au demeurant, dès 1820, la plupart des ingénieurs semblaient convaincus qu’il existât une limite déterminée à la quantité de travail qui pouvait être obtenue avec une quantité de chaleur donnée.

Ces données, véritables éphémérides, avaient l’avantage de traduire l’action des différentes machines de pompage de façon simple et directement en unités de travail (poids d’eau et hauteur à laquelle il était élevé). Sadi Carnot s’en inspira dans sa réflexion sur les principes de base des machines thermiques.

Vers un blocage technique dans l’évolution de la machine à vapeur

Au début du XIXe siècle, la machine à vapeur a subi de tels perfectionnements que certains perçoivent déjà les limites de son amélioration. Un ingénieur du nom de A. R. Bouvier avait affirmé en 1816 que pour obtenir de nouvelles améliorations, il serait nécessaire de recourir aux mathématiques et à la physique et non pas seulement aux perfectionnements mécaniques.

À cette époque l’ingénieur écossais Ewart, avait soutenu qu’une quantité de chaleur donnée peut, dans l’idéal, produire seulement une quantité de travail donnée.

Boerhaave avait remarqué quant à lui, que le système formé par des corps portés à des températures différentes tend à atteindre un équilibre thermique et qu’on ne voit jamais un corps isolé se réchauffer spontanément.

Enfin, Joseph Fourier avait signalé en 1817 que la chaleur rayonnante devait obéir à une loi sinusoïdale d’émission. La démonstration par celui-ci que le refus de cette loi conduirait à admettre la possibilité du mouvement perpétuel, constituait probablement la première utilisation d’un raisonnement de ce genre hors de la mécanique galiléenne. Il faut remarquer que Sadi Carnot utilisa ce même raisonnement dans la seconde partie des Réflexions avec le théorème du rendement maximum.