Saturnin Arloing - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

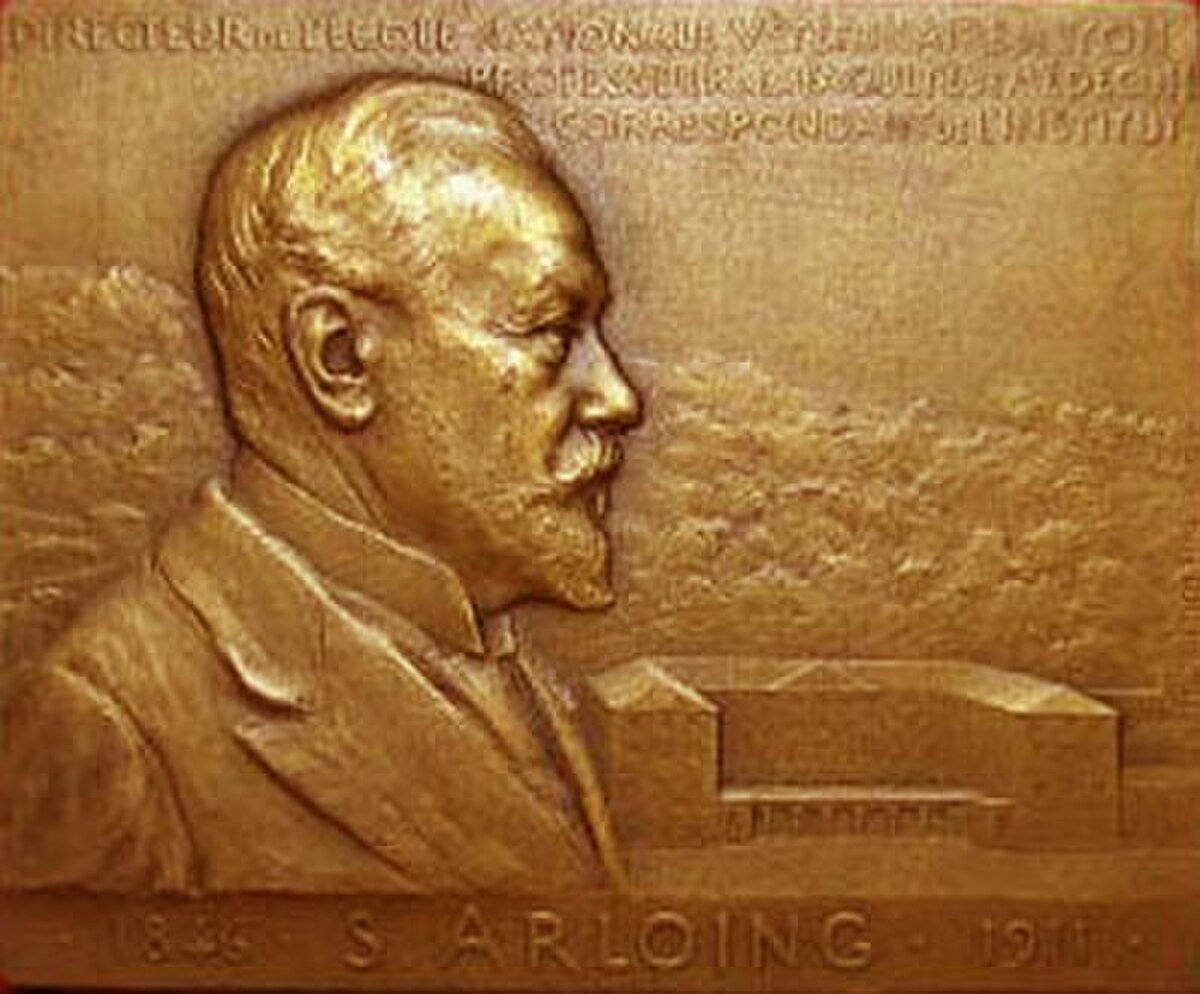

| Saturnin Arloing | |

| | |

| Naissance | 3 janvier 1846 Cusset |

|---|---|

| Décès | 21 mars 1911 (à 65 ans) Lyon |

| Nationalité |

|

| Profession(s) | vétérinaire |

| Autres activités | professeur d'anatomie et de physiologie |

| Famille | Arloing |

Saturnin Arloing, né le 3 janvier 1846 à Cusset (Allier) et mort le 21 mars 1911 à Lyon (Rhône), est un vétérinaire français.

Biographie

Saturnin Arloing naquit le 3 janvier 1846 à Cusset, rue du Marché au Blé, où son père, Jean était maréchal ferrant. Les Arloing exerçaient ce métier depuis trois générations, et avaient acquis l'estime de leurs concitoyens. Cultivé, lisant beaucoup, le père de Saturnin ne limitait pas ses soins aux pieds des chevaux, mais s'essayait également à soigner les animaux. Il décida, en accord avec son fils, que celui-ci deviendrait vétérinaire, et s'installerait à Cusset.

Dès son plus jeune âge, Saturnin Arloing présenta d'heureuses dispositions pour les études. À onze ans, il fut admis au Collège de Cusset, où il remporta tous les prix. C'est ainsi qu'il put se présenter, âgé de seize ans, au concours d'admission des Écoles vétérinaires en 1862 : il entra alors à l'École vétérinaire de Lyon, d'où il sortit le 2 août 1866, après avoir obtenu chaque année le premier prix de sa division.

Ses études terminées, plusieurs raisons poussèrent Arloing à faire carrière dans l'enseignement vétérinaire : tout d'abord son père était mort et l'établissement de maréchalerie de Cusset avait été vendu. De plus, l'élève Arloing avait été remarqué par Auguste Chauveau (en), qui l'avait associé à ses recherches. Passionné, Arloing se décida rapidement et prépara les concours destinés à l'enseignement. Sa mère vint s'installer avec lui à Lyon.

Arloing réussit au concours, ouvert en 1866, de chef de service d'anatomie et de physiologie, et se mit immédiatement au travail : comme il avait déjà publié un article de neurologie équine avant l'obtention de son poste, il prolongea ses recherches par l'étude de la sensibilité récurrente. Par la suite, il publia des notes sur le bassin et le pied des solipèdes, ainsi que sur les organes génitaux des léporidés.

En 1869, Arloing se présenta au concours ouvert pour la place de professeur d'anatomie et de physiologie à l'École vétérinaire de Toulouse. Il l'emporta, mais quitta Lyon à regret : non seulement il laissait là son maître Chauveau mais il devait également abandonner Melle Roux, la fille du surveillant général de l'École, dont il était amoureux. Leur relation se prolongea pourtant, et ils se marièrent quatre ans plus tard.

A Toulouse, Arloing se consacra entièrement à ses recherches et à ses études, en effet, il souffrait de n'être pas même bachelier. Aussi s'employa-t-il à passer son baccalauréat, puis une licence ès-sciences à la Faculté des Sciences de Toulouse, tout en suivant les cours de la Faculté de Médecine en vue de l'obtention du doctorat. Ces multiples activités n'éloignèrent pas pour autant le jeune homme de ses recherches : il continua d'étudier la sensibilité récurrente, le mécanisme de la déglutition ainsi que la biologie végétale. Durant la guerre de 1870, il fut envoyé en Bretagne pour étudier une épidémie de peste bovine.

En 1876, la chaire d'anatomie et de physiologie de Chauveau fut dédoublée : Arloing revint à Lyon s'occuper de l'anatomie, Chauveau se réservant la physiologie. Il reprit ses études de médecine, et devint même chef de travaux de médecine expérimentale à la Faculté de Médecine de Lyon. Arloing fut également nommé lauréat de l'Institut, pour ses recherches sur la sensibilité récurrente. Il élabora alors ses deux thèses, nécessaires à l'obtention du doctorat ès-sciences naturelles :

- Application de la méthode graphique à l'étude du mécanisme de la déglutition chez les mammifères et les oiseaux, travail présenté à la Sorbonne le 3 juillet 1877

- Recherches anatomiques sur le bouturage des cactées

En même temps, Arloing prépara son doctorat en médecine, qu'il soutint le 30 juin 1879, avec une thèse intitulée : Recherches comparatives sur l'action du chloral, du chloroforme et de l'éther. Un an plus tard, il concourut pour l'agrégation des Facultés de Médecine avec une thèse sur Les poils et les ongles, et leurs organes producteurs.

« En moins de quatre ans, celui qui n'était même pas bachelier lorsqu'il professait déjà à l'École vétérinaire de Toulouse, devint successivement docteur ès sciences, docteur en médecine et professeur agrégé. »

Toujours titulaire de la chaire d'anatomie à l'École vétérinaire de Lyon, Arloing fut nommé professeur de physiologie générale à la Faculté des Sciences de cette même ville en 1884, mais ne conserva le second poste que deux ans. En effet, Chauveau venant de partir à Paris comme Inspecteur-général des Écoles vétérinaires, il libérait la direction de l'établissement lyonnais, ainsi que la chaire de physiologie ; Arloing reprit ces deux fonctions. Puis, le 16 février 1887, il succéda de nouveau à Chauveau, comme titulaire de la chaire de médecine expérimentale de la Faculté de Médecine.

Arloing, dans le cadre de ses diverses attributions, réalisa de nombreux travaux :

- en anatomie : il s'intéressa particulièrement aux solipèdes, aux organes génitaux des léporidés et à l'anatomie du crâne des canidés. Il compléta le Traité d'anatomie des animaux domestiques de Chauveau à l'occasion des 2e, 3e et 4e éditions.

- en histologie : il se livra à des recherches sur les fibres musculaires et les phanères.

- en tératologie : il décrivit quelques monstres, qu'il eut l'occasion d'examiner (otocéphalien strophocéphale et cyclocéphalien rhinocéphale).

- en botanique : il étudia la croissance des plantes, ainsi que le mode d'action des anesthésiques sur la Sensitive.

- en zoologie : il s'intéressa particulièrement aux ténias.

- en physiologie : Arloing conduisit de multiples recherches. On peut citer :

- L'étude de la sensibilité récurrente : On savait qu'après la section d'un nerf sensitif, la sensibilité du territoire innervé n'était pas totalement abolie. Arloing montra avec Raymond Tripier, l'existence de fibres nerveuses provenant de nerfs voisins de celui qui avait été sectionné. Ainsi s'expliquait l'apparente sensibilité persistante du bout périphérique. Arloing en déduit différentes applications au traitement chirurgical des névralgies.

- L'étude du sympathique cervical : Arloing démontra l'existence de fibres freinatrices des sécrétions lacrymales et sudorales. Par ailleurs, il mit en évidence l'influence du nerf sur la nutrition des téguments.

- La confirmation de l’action des deux nerfs pneumogastriques, non seulement sur les mouvements de l’œsophage et de l’estomac, mais aussi sur le cœur, en utilisant les sondes radiographiques intra-vasculaire de Chauveau.

- La confirmation de l’existence de deux fibres musculaires dans différentes espèces animales, que Ranvier avait précédemment mis en évidence chez la raie et le lapin. Arloing conclut ses recherches en montrant que les muscles à contraction rapide présentaient des fibres pâles, alors que les muscles d’action moins rapide, mais plus puissante, étaient composés de fibres foncées : il y avait adaptation à la fonction.

- Des recherches demeurées classiques sur les anesthésiques. Arloing nota les effets de ceux-ci sur la température, la respiration et la circulation des animaux ; il s’intéressa en particulier à la circulation cérébrale. Il étudia par ailleurs l’action de la cocaïne comme anesthésique local.

- Des travaux expérimentaux sur les mécanismes de la déglutition, en utilisant des vessies placées en différents endroits du trajet du bol alimentaire. Arloing montra que la déglutition s’effectuait en deux phases, et non en quatre, comme on le croyait auparavant.

- en bactériologie : Arloing s’intéressa principalement à quatre maladies, le charbon symptomatique, la gangrène gazeuse, la septicémie ou fièvre puerpérale et la tuberculose.

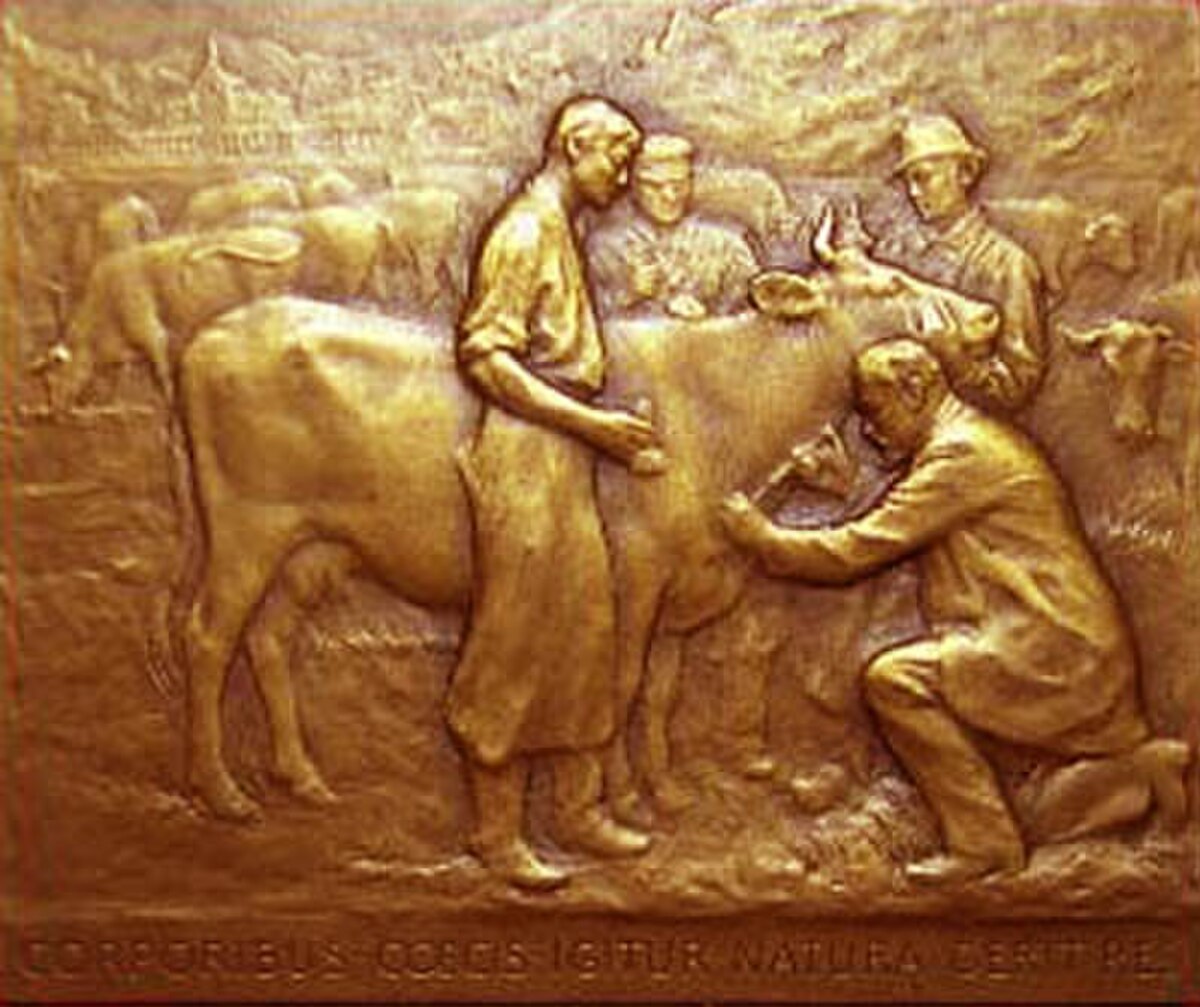

- Le charbon symptomatique : c’est à Arloing, en collaboration avec Thomas et Cornevin, que l’on doit la découverte de l’agent infectieux du charbon symptomatique, lequel était communément confondu avec la fièvre charbonneuse. Les trois auteurs parvinrent à isoler l’agent causal, différent de la bactéridie charbonneuse, et lui donnèrent le nom de Bacterium Chauvei (devenu plus tard Clostridium Chauvei) en hommage à leur maître commun. Arloing, Thomas et Cornevin travaillèrent dès lors à obtenir un vaccin préventif et curatif, ainsi qu’un sérum immunisant.

- La gangrène gazeuse : Pasteur avait montré l’existence d’un vibrion anaérobie, le vibrion septique. Chauveau et Arloing confirmèrent son rôle lors de gangrène et en déduisirent les mesures prophylactiques et thérapeutiques à appliquer dans les hôpitaux.

- La septicémie puerpérale : cette maladie ravageait les maternités lyonnaises. Chauveau et Arloing précisèrent le rôle du streptocoque et établirent les bases de la prophylaxie à appliquer.

- La tuberculose : Arloing consacra sa vie à cette maladie, et seule la mort vint interrompre son grand dessein, qui était de découvrir un vaccin antituberculeux. Dès 1868, il prit l’initiative de vérifier expérimentalement avec Chauveau les recherches de Villemin sur l’inoculabilité de la tuberculose ; puis les deux hommes s’intéressèrent aux divers modes d’évolution de la maladie. Ils mirent en évidence la possibilité d’une contamination par voie digestive, ainsi que l’identité, jusque là discutée, des tuberculoses humaine, bovine et aviaire.

La conséquence de ces recherches menées sous la direction de Chauveau, fut la mise en place de nouvelles mesures prophylactiques en France dès 1872. Néanmoins, la question de l’identité des tuberculoses fut encore discutée. En effet, si le bacille bovin était d’une autre nature que le bacille humain, l’homme n’avait rien à redouter de la contamination bovine : la viande ou le lait des animaux tuberculeux pouvaient être consommés sans péril. Telle était la thèse soutenue par les chercheurs allemands Koch et Behring ; il s’agissait d’une hypothèse éminemment favorable aux désirs des éleveurs allemands, qui en déduisaient qu’il n’y avait pas lieu de décréter de mesures restrictives à l’exportation du bétail, même tuberculeux vers la France. Arloing combattit cette opinion intéressée. Ainsi, aux congrès de Berlin (1902, 1905) et à celui de Washington (1908) il tint tête à Koch, et l’emporta avec des arguments expérimentaux.

« On retrouve dans toutes les péripéties de ces discussions scientifiques, l’opposition de deux mentalités bien différentes : la française, uniciste avec Laennec pour les lésions tuberculeuses, avec Nocard, Courmont, Dor, Gilbert et Roger Cadiot, pour l’identité des tuberculoses humaine et aviaire, avec Arloing pour l’unicité des tuberculoses bovine et humaine ; et les théories allemandes, dualistes sur tous ces points, avec Virchow, Koch et Behring. »

Par la suite, Arloing mit en évidence la possibilité d’agglutiner des cultures tuberculeuses homogènes avec du sérum de malade, ce qui permettait un sérodiagnostic. Il étudia la tuberculine, et rechercha la possibilité d’obtenir des effets immunisants ou thérapeutiques à partir du sérum fourni par des animaux soumis à des injections d’extraits bacillaires. Tous ces travaux sur la possibilité d’obtention d’un sérum antituberculeux furent présenté au Congrès de médecine de 1900. Par ailleurs, Arloing développa un vaccin qui, dans le cadre d’une expérimentation, protégea les trois quarts des animaux immunisés, alors que l’ensemble des animaux témoins développèrent l’infection tuberculeuse. La mort vint interrompre le savant alors qu’il touchait au but.

Dans le cadre des investigations bactériologiques réalisées par Arloing, il faut également signaler son étude de la toxine diphtérique, ainsi que ses travaux sur l’immunisation du cheval et la production de sérum antidiphtérique. Le savant étudia par ailleurs l’influence des milieux nutritifs sur les propriétés pathogènes des bactéries, et l’action de la lumière sur l’évolution et la virulence de Bacillus anthracis. Enfin, il se consacra aussi à la péripneumonie contagieuse bovine, mais n’obtint pas de résultats heureux.

Arloing occupa un certain nombre de fonctions administratives : outre sa charge de directeur de l’Ecole vétérinaire de Lyon, il devint directeur des Services scientifiques du Sanatorium d’Hautevile en 1897, et directeur-fondateur[1] de l’Institut bactériologique de Lyon et du Sud-Est en 1900..

Il fut le co-fondateur, en 1898, avec Cadeac et Mathis, de la Société des sciences vétérinaires de Lyon, qui devint en 1950 la Société des sciences vétérinaires et de médecine comparée de Lyon.

Par ailleurs, Arloing présida l’Association amicale des anciens de l’école vétérinaire de Lyon qu’il fonda avec Guinard en 1901, et fut membre du Conseil départemental d’Hygiène du Rhône, de la Société de médecine, de la Société des sciences médicales, de la Société d’agriculture, sciences et industries, de l’Académie de Lyon. Il fut également correspondant de l’Institut et de l’Académie de médecine. Vice-président du Comité permanent des Congrès vétérinaires internationaux, il présida également l’Association française pour l’avènement des sciences, ainsi que le Congrès de la laiterie en 1905. En 1907 il fonde, avec Jules Courmont, le Comité lyonnais d'Alliance d'hygiène sociale[2].

Arloing voyagea beaucoup, on le retrouve ainsi à Lille en 1872, à Nantes en 1875, à Bâle en 1889, à Berlin en 1890, 1902, 1907, à Londres en 1901, à Bruxelles en 1903, en Égypte en 1908, à La Haye en 1907 et 1909, à Washington et à Philadelphie en 1908, et à Stockholm en 1909.

« Le savant qui fit toutes ces choses était un homme calme, courtois, de relation agréable, d’allure distinguée, à l’élégance sobre et discrète, qui tenait du gentleman moderne et du gentilhomme d’autrefois. Ces avantages extérieurs enveloppaient une nature droite et une bonté sans défaillance ; car, il faut bien réunir tous ces traits pour esquisser la physionomie D’arloing ; si un seul venait à manquer, l’image serait incomplète et la ressemblance en défaut. »

Le 21 mars 1911, Arloing succomba en quelques heures à une crise cardiaque, complication subite d’un état pulmonaire grippal qui le fatiguait depuis plusieurs semaines. Le savant avait mené une heureuse carrière. On lui fit de grandes funérailles, où l’on vit son maître Chauveau s’incliner devant le cercueil de son élève et, invité à prendre la parole, se trouver incapable d’exprimer autre chose qu’un sanglot.Saturnin Arloing eut - au moins - un fils , Fernand (1876-1944) qui fut aussi bactériologiste ,académicien et professeur de médecine[3].

La municipalité de Lyon rendit hommage à Arloing en débaptisant le quai bordant l’École vétérinaire de Vaise, pour lui donner son nom. On dédia également au professeur deux monuments, l’un dans la cour d’honneur de l’École vétérinaire de Lyon, le 6 mai 1923, et l’autre à Cusset, sa ville natale, le 9 octobre 1921.

« Et comme il représentait bien la science française, avec ses dons de clarté et de mesure, le confrère distingué dont nous déplorons la mort prématurée ! Jamais, je crois, on ne vit plus bel accord entre le physique et le moral. Quel bel exemplaire d’humanité ! Grand, toujours droit, la barbe blanche soigneusement taillée, le visage fin, éclairé par le rayonnement de deux yeux lumineux, Arloing portait, sur toute sa personne, l’expression de sa haute valeur. Sous des apparences un peu froides, il savait être d’une courtoisie et d’une bonté parfaites, non de cette courtoisie et de cette bonté banales qui se livrent au premier venu, mais de cette courtoisie et de cette bonté qui ont leur source dans toutes les qualités du cœur. »

Le berceau de l’enseignement vétérinaire – Création et évolution de l’enseignement vétérinaire.

- la reprise de l’ouvrage de Chauveau Traité d’anatomie comparée des animaux domestiques. Arloing collabora aux 2e (1871), 3e (1879), 4e (1890) et 5e (1903) éditions, revues et considérablement augmentées.

- Une brochure de 48 p., publiée en 1882 : Caractères ostéologiques différentiels de l’âne, du cheval et de leurs hybrides.

- Un ouvrage paru en 1891 : Les virus

- De nombreux articles et publications portant sur les thèmes suivants :

Physiologie spéciale, normale et pathologique du système nerveux.

- Travaux sur la sensibilité dans les téguments et les nerfs : 23 articles

- Travaux sur le nerf pneumogastrique, le sympathique cervical, le facial et le spinal : 8 articles

- Nerfs et muscles : 5 articles

- Travaux sur les fonctions de l’encéphale et de la moelle dans leurs rapports avec la motilité : 7 articles

- Travaux sur le mécanisme de la déglutition : 4 articles

- Travaux sur la physiologie comparée des anesthésiques, et sur l’action de quelques substances médicamenteuses : 7 articles

- Travaux sur la circulation du sang : 10 articles

- Travaux sur les sécrétions : 7 articles

Physiologie végétale : 6 articles

Anatomie et histoire naturelle animale et végétale : 9 articles

Tératologie, zoologie et divers : 13 articles

Maladies virulentes :

- Bactériologie générale : 28 articles

- Charbon symptomatique : 17 articles

- Péripneumonie contagieuse : 15 articles

- Septicémies gangrèneuse et puerpérale : 5 articles

- Diphtérie : 11 articles

- Tuberculose ; généralités ; notions générales sur l’inoculation et la contagion : 7 articles

- Tuberculose et produits de sécrétion du bacille : 11 articles

- Tuberculose occulte : 4 articles

- Agglutination du bacille de Koch : 25 articles

- Variabilité du virus et du bacille de la tuberculose : 19 articles

- Unicité de la tuberculose bovine et humaine : 14 articles

- Vaccination antituberculeuse : 9 articles

- Tuberculinothérapie et sérothérapie antituberculeuse : 4 articles

- Quelques essais de physiologie pathologique sur la tuberculose : 5 articles

- Influences prédisposantes ou empêchantes de la tuberculose : 4 articles

- Bactériologie dans ses rapports avec les aliments et les boissons : 12 articles

- Questions diverses : 5 articles

Extrait de L’enseignement à l’Ecole vétérinaire de Lyon aux XVIIIe et XIXe siècles, Thèse Vétérinaire du Docteur Vincent Krogmann, Université Claude-Bernard, Lyon, 1996