Animaux dans le Proche-Orient ancien - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L’animal, « objet » symbolique

Parce qu’ils sont omniprésents pour les sociétés humaines, les animaux ont été constitués en objets culturels par celles-ci : ils sont donc non seulement présents dans les aspects matériels de la vie des hommes, mais aussi dans leurs représentations collectives. Cela transparaît avant tout dans la religion, mais également dans l’art et la littérature.

Les animaux dans la religion

Les animaux sont présents dans la religion des cultures du Proche-Orient de l’épipaléolithique et le début du néolithique. Les piliers du sanctuaire de Göbekli Tepe portent des représentations d’animaux sauvages (la domestication des animaux n’ayant pas encore débuté, sauf pour le chien). Dans les premiers temps du néolithique, à Çatal Höyük ou Mureybet, des édifices qui ont vraisemblablement servi de sanctuaires ont livré des bucranes, crânes de bovidés ayant une fonction cultuelle. Selon J. Cauvin, le taureau représente alors un principe mâle, fertiliseur, pendant de la déesse-mère. En réalité, rien n’atteste avec certitude que l’on ait jamais vénéré des divinités animales dans le Proche-Orient ancien. Les civilisations des époques historiques n’ont vénéré que des dieux et déesses anthropomorphes.

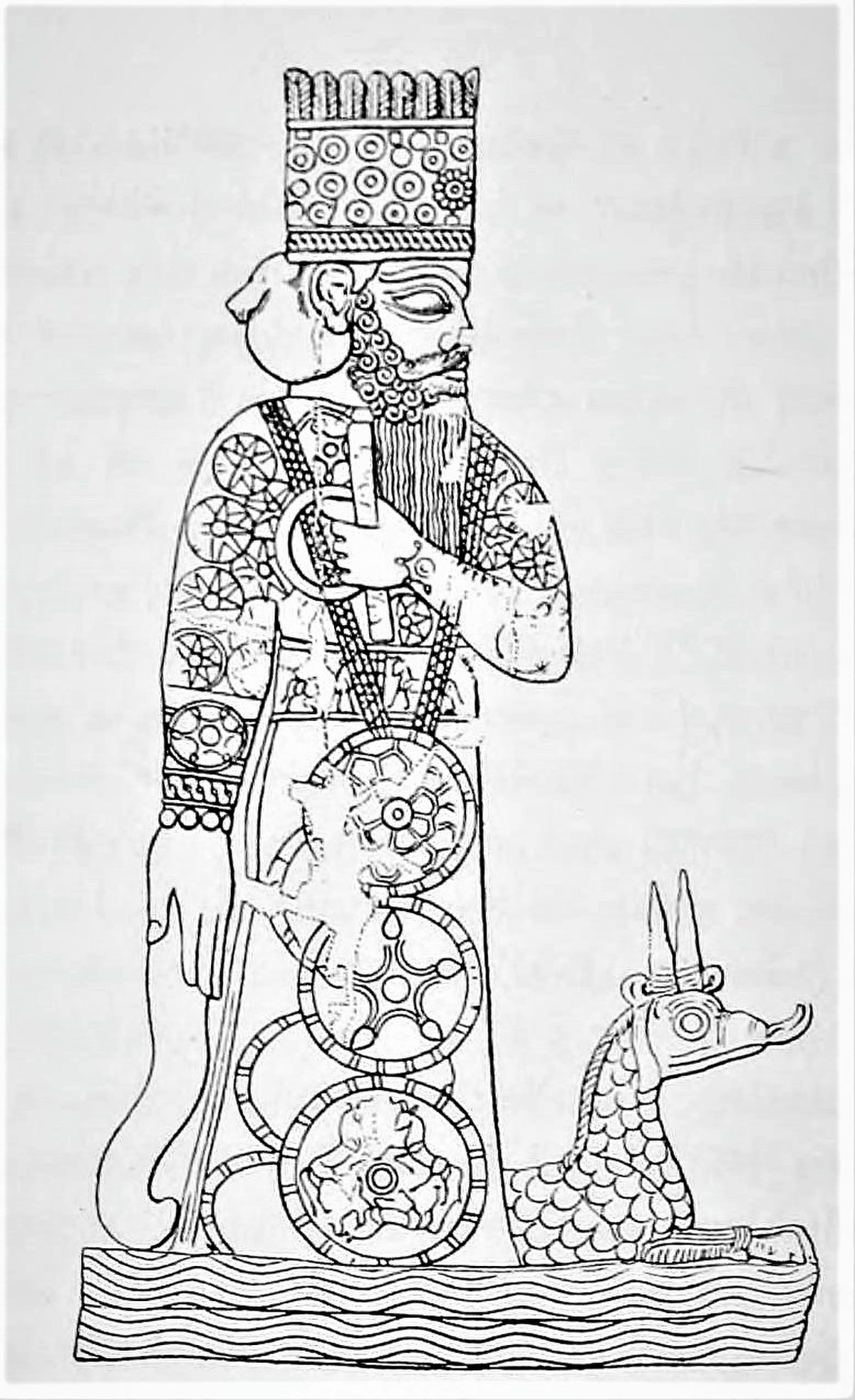

Cependant, on trouve quand même des animaux qui sont associés à des divinités, qu’ils servent à l’occasion à symboliser : on parle d’ « animaux-symboles », ou « animaux-attributs ». Ce peuvent être des animaux naturels (presque jamais des animaux domestiques, sauf le chien de la déesse mésopotamienne Gula), ou mythologiques. Ainsi, pour les premiers on trouve le taureau, animal-attribut du dieu de l’Orage (Adad, Teshub) représentant son aspect fertiliseur, ou le lion représentant l’aspect guerrier d’Ishtar, le cerf des divinités hittites protectrices de la nature (D) ; pour les seconds, le dragon-serpent (mušhuššu) est l’animal de Marduk (entre autres), et le Capricorne celui d’Ea. Des statues de ces animaux pouvaient prendre part à des rituels au même titre que d'autres symboles divins. Par exemple, des effigies de cerfs reçoivent des libations et des offrandes alimentaires lors du rituel de la montagne Pushkurunawa durant la grande fête hittite . Il semble que certains temples de Syrie et du Levant de la période tardive abritaient des animaux vivants comme des lions, symboles de la déesse de la fertilité, à côté d'autres animaux, pour leur caractère sacré et non pour les sacrifier.

Les mythologies du Proche-Orient ancien présentent de nombreux animaux imaginaires, et des génies ou démons ayant des traits animaliers, notamment de nombreux hybrides. Cette faune mythologique est très vaste. On peut relever les hommes-scorpions, les hommes-poissons, le griffon, les taureaux et lions ailés, des sirènes, divers types de « dragons » (dragon-serpent, dragon-lion) ou des figures comme le Taureau Céleste, l’oiseau Imdugud/Anzu, Pazuzu, etc. La démone Lamashtu a quant à elle le visage d’une chienne, des oreilles et des dents d’âne, les serres d’un oiseau.

Certains animaux ont été utilisés pour qualifier des constellations du ciel. Pour ce qui concerne les signes du Zodiaque mésopotamien, on trouve le Crabe (Cancer), le Lion, le Scorpion, le Capricorne.

De façon plus concrète, les animaux sont souvent utilisés dans le culte religieux. De nombreux animaux étaient offerts en sacrifice au dieu, quasi-exclusivement des animaux domestiques, surtout des moutons, ainsi que des caprins, voire des oiseaux chez les Hittites. Leur viande (généralement préparée) était offerte en repas au dieu, les pièces étant ensuite réparties entre les prêtres et les autorités politiques. Les animaux servent également dans des rituels, notamment pour la purification, ou lors de la conclusion d’une alliance (le sacrifice sanglant d’ânons vient souvent sceller un accord diplomatique à la période amorrite).

Un autre type de sacrifice d’animaux pour des rituels est celui de l’hépatoscopie, la divination qui s’effectue en lisant le foie d’agneaux. La divination avec des animaux se fait également sans sacrifice dans le cas de la lecture des vols d’oiseaux. Les animaux sont également couramment mentionnés dans les textes de présages ; on interprète notamment les anomalies détectées chez des nouveau-nés (comme pour les hommes). Le monde animal est donc vu comme un intermédiaire employé par les dieux pour s’adresser aux hommes.

Les rituels religieux faisaient également appel à des animaux dans les cas où il y avait besoin d’un substitut, qui devait porter le mal menaçant un être humain à sa place avant d’être sacrifié, emportant ainsi la menace dans l’Autre Monde (on pouvait parfois le brûler ou l’enterrer), ou bien servir à absorber le mal, auquel cas il n’est pas tué, mais relâché au loin, symbolisant la purification de l’humain concerné. En Mésopotamie, les animaux employés dans ces rituels sont de préférence des caprins, ainsi que certains peu employés dans les sacrifices (cochons, chiens, oiseaux, poisson). On pouvait même aller jusqu’à faire revêtir des habits de femmes à l’animal-substitut. Dans les rituels de magie analogique courants au Hatti (où on évoque les menaces qui pèsent sur une personne en employant des comparaisons très imagées), les animaux sont également mentionnés comme référence dans les incantations, sans être présent physiquement.

Sur la vision des animaux dans les mentalités et la religion des habitants du Proche-Orient ancien, un cas particulier mérite une attention particulière : celui des porcs, et de la famille des suidés en général. Élevés aux côtés des autres animaux domestiques depuis leur domestication au IXe millénaire, uniquement pour la consommation alimentaire, les porcs sont souvent représentés dans l’iconographie, de même que les cochons sauvages, que l’on chasse. À partir de la fin du IIe millénaire, les porcs mentionnés dans les textes de présages babyloniens sont toujours annonciateurs de mauvaises nouvelles. Ces animaux deviennent progressivement perçus comme impurs, et même stupides. Dans le sud du Levant, ils semblent disparaître durant la seconde moitié du IIe millénaire car on n'en trouve plus de trace dans les sites archéologiques. La Bible hébraïque finit par proscrire la consommation de cet animal (Lévitique 11 et Deutéronome 14) : l’interdit est d’ordre religieux. Encore attestés en Mésopotamie à la période néo-assyrienne (911-609), les porcins disparaissent de la documentation mésopotamienne à la période néo-babylonienne (624-539). Le phénomène reste mal compris. Dans le cas des Hébreux, il faut peut-être y voir une manière de se distinguer des peuples voisins, ennemis. Le porc a toujours une position particulière parmi les animaux domestiques, dans la mesure où il est le seul à ne pas être productif, et à n'être élevé que pour sa viande.

Parmi les autres interdits d'ordre religieux, notons la zoophilie, qui apparaît dans un passage des Lois hittites sur lequel des zones d'ombres demeurent : un homme coupable de relations sexuelles avec un cochon, un mouton ou un chien peut être puni de mort, à moins que le roi ne le gracie. Or, la peine de mort est exceptionnelle en droit hittite (un homicide est généralement condamné par une amende), ce qui semble indiquer que le pêché de zoophilie est dans ces cas-ci extrêmement grave. En revanche, les relations sexuelles avec un cheval ou un âne ne sont pas passibles de la peine de mort, sans doute parce que ces animaux sont mieux considérés. En tout cas, un homme ayant commis un acte de zoophilie est impur, puisqu'il ne peut plus paraître devant le roi, au risque de le contaminer.

Les représentations artistiques

Les représentations des animaux dans l’art proche-oriental antique reprennent dans la majorité des cas des thèmes religieux et mythologiques. Pour les périodes non historiques, c’est l’un des seuls moyens d’appréhender la place des animaux dans les mentalités. Elles correspondent donc à ce qui a été vu précédemment pour la religion. On peut également trouver des représentations profanes, plus marginalement, et surtout pour les périodes tardives. Du fait de l'abondance de la documentation iconographique relative aux animaux sur la longue période et les vaste espace concernés, on se contentera ici de généralités et de quelques exemples.

Au Néolithique, un art animalier se met progressivement en place, à partir du Natoufien et surtout au PPNA (Xe-IXe millénaire). On remarque une nette préférence pour les animaux « sauvages », notamment les aurochs, les félins, serpents et oiseaux, tandis qu’à l’opposé les animaux qui sont en train d’être domestiqués ne sont pas représentés.

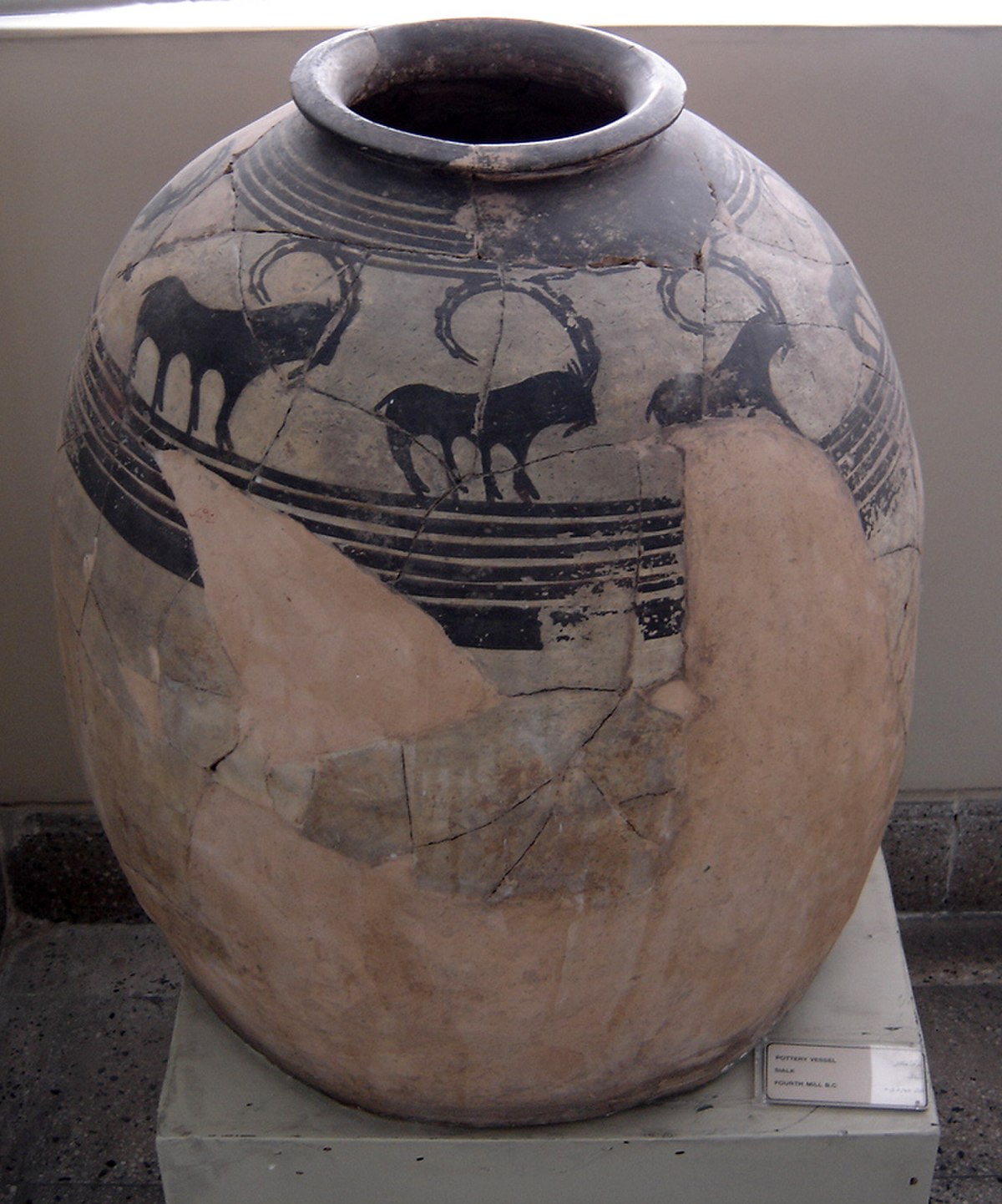

Au Chalcolithique (VIIe-IVe millénaires), on trouve des représentations d’animaux sur des céramiques, sous des formes très stylisées. Le bestiaire est très varié : caprins, scorpions, poissons, oiseaux. Un des motifs caractéristiques de la céramique de la période de Halaf est le bucrane stylisé. L’art des cultures iraniennes de cette période (Tepe Sialk III, Suse I, Tepe Hissar) est particulièrement porté vers les représentations animales : surtout des caprins, également des taureaux (ou zébus), des oiseaux, des félins, serpents, etc.

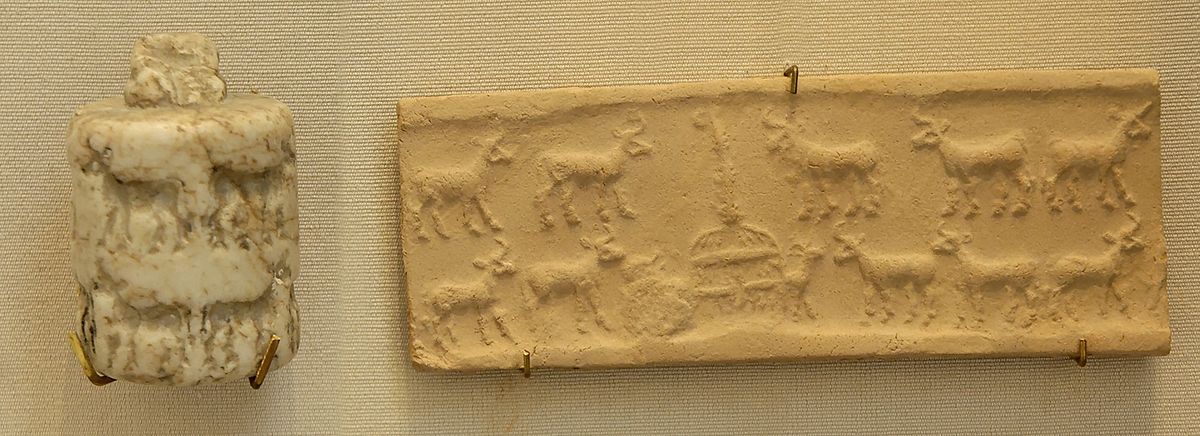

Aux Ve et IVe millénaire, les sceaux portent de nombreuses représentations d’animaux, et on note l’apparition d’animaux hybrides dans les représentations artistiques. La figure du « maître des animaux », un homme maîtrisant généralement deux animaux avec ses bras, devient un motif artistique très répandu.

La période d'Uruk voit une floraison des représentations d’animaux et d’animaux hybrides (comme les griffons) dans l’art, notamment la glyptique, avec le développement des sceaux-cylindres permettant de graver des scènes plus complexes, certaines représentant sans doute des passages de récits mythologiques. À côté de cela, d’autres sceaux-cylindres représentent des animaux identiques (poissons, porcs, sangliers, taureaux, etc.) en files reproductibles à l’infini (des « rondes »). Le « maître des animaux » est toujours très présent.

La vocation animalière de l’art du plateau iranien se confirme au IVe et au début du IIIe millénaire. L’art de la civilisation de Jiroft présente de nombreux animaux, ainsi que des animaux fantastiques, hybrides, notamment des hommes-scorpions. Les artistes de la civilisation proto-élamite sont ceux qui représentent le plus d’animaux : les représentations humaines semblent bannies, et on trouve alors des animaux dans des postures humaines, faisant des activités humaines, singularité de cette période. L’une des représentations animales privilégiées des artistes de cette région depuis les hautes époques jusqu’à la chute de l’Élam est le serpent, qui semble symboliser le Monde souterrain, et est associé aux deux grandes divinités élamites du IIe millénaire, Inshushinak et Napirisha. Le « maître des animaux » de l’Iran protohistorique est d’ailleurs généralement représenté en train de maîtriser des serpents.

L’art de la période historique comporte de nombreuses représentations animales. Ce sont notamment les animaux-attributs des divinités, qui peuvent à eux seuls servir à représenter « leur » divinité, ou bien être en présence de celle-ci. Il est courant que le dieu soit représenté sur son animal, notamment dans l’espace allant de l’Anatolie orientale jusqu’en haute Mésopotamie. Les statuettes de chien, compagnon de la déesse guérisseuse Gula, retrouvées dans son temple à Isin, servent selon toute vraisemblance à invoquer l’aide de la divinité. Des représentations d’animaux peuvent donc avoir une fonction apotropaïque. C’est également le cas de nombreuses statues de lions (à Mari, Suse, Hattusha, Zincirli, Kalkhu, entre autres) ou d’animaux hybrides (comme les célèbres taureaux ailés androcéphales des palais néo-assyriens) gardant les entrées de villes ou d’édifices.

La figure du « maître des animaux » connaît une fructueuse prospérité dans l’art proche-oriental, avant tout dans la glyptique. De nombreux combats entre héros ou dieux et animaux réels (lions, taureaux) ou mythiques (griffons et autres animaux ailés) sont représentés. Ainsi, un des motifs les plus courants de la glyptique de la période d'Akkad représente Lahmu, héros aux cheveux bouclés, maîtrisant un lion avec l’aide du taureau androcéphale (kusarikku).

La place que les animaux occupent dans la religion anatolienne fait qu’ils ont été souvent représentés dans cette région, sans doute avec plus de soin qu’on a pu le faire pour des humains. Pour la période hittite, on a retrouvé de nombreux rhytons zoomorphes, reprenant les animaux les plus vénérés dans ce royaume : taureaux, cerfs, et lions, également quelques chevaux. Ils avaient une fonction rituelle. Ces objets se retrouvent également en Urartu et dans la Perse achéménide.

L’art royal représente fréquemment des animaux. Ce sont notamment des chevaux (à partir de la seconde moitié du IIe millénaire), compagnons du roi et de ses guerriers, dont ils tirent le char (des exemples fameux ont été retrouvés à Ugarit ou en Assyrie). Il s’agit souvent de scènes de chasse, où on voit le souverain vaincre les animaux, mais aussi des scènes reprenant la figure du « maître des animaux », qui est alors assimilé au roi (en particulier dans la glyptique achéménide).

Les représentations profanes d’animaux sont surtout attestées pour le Ier millénaire, dans les bas-reliefs des palais assyriens et perses. Les plus fameuses sont les scènes de chasses d’Assurbanipal. On trouve également des animaux dans les scènes montrant les pays conquis d'une façon qui se veut réaliste (par exemple les cochons sauvages des marais du sud mésopotamien), les populations soumises, le tribut qu’on lève sur elles (porté par des chameaux). Les chevaux sont évidemment présents dans les scènes de combat.

Les animaux dans la littérature

Un premier genre littéraire du Proche-Orient ancien mentionnant des animaux est celui des listes lexicales, attesté en Mésopotamie et également chez les Hittites. Elles nous permettent de percevoir la façon dont les Anciens concevaient le monde animal et le classifiaient. La plus massive des listes mésopotamienne, dite = hubullu, dont la forme standard date du Ier millénaire, réuni des mots liés au monde animal, classés en trois groupes : animaux de la terre, de l’air et de l’eau. Les premiers sont divisés entre domestiques, de loin ceux qui sont traités plus en détail, et non domestiques. En réalité on devrait plutôt parler d’animaux « productifs » et « non productifs », dans la mesure où le chien et le porc sont classés dans la seconde catégorie. Mais les Anciens mésopotamiens considéraient bien qu’il y avait des animaux sauvages (ils parlaient en général de būl ṣēri ou umām ṣēri, « animaux de la steppe », et d’autres localisations comme les marais ou les montagnes). Dans la seule liste lexicale hittite retrouvée faisant une classification des animaux, on opère la même distinction entre animaux domestiques (šupalla-) et sauvages, ces derniers étant divisés entre animaux du champ (gimraš huitar-, surtout des mammifères), de la terre (daganzipaš huitar-, des insectes essentiellement) et de la mer (arunaš huitar-, en fait les animaux liés à l’eau, grenouilles et serpents compris aux côtés des poissons). Le porc et le chien sont placés à part.

Des tablettes de la littérature sapientale mésopotamienne présentent différents textes mettant en scène des animaux : des recueils de proverbes, et même des courtes fables. Ces textes datent pour beaucoup de l’époque sumérienne, mais on en connaît pour les périodes ultérieures. Ils servent à dispenser des préceptes moraux aux hommes, et ont pu être mis par écrit pour des besoins didactiques. Y sont mis en scène un nombre limité d’animaux, surtout domestiques, ou familiers des hommes, essentiellement des mammifères, plus ressemblants aux hommes. On peut y distinguer plusieurs stéréotypes attribués aux animaux par les anciens Mésopotamiens :

- Le renard, le plus représenté, est rusé, sait toujours se tirer des situations périlleuses de façon malhonnête, et est couard et vantard (donc des traits assez proches de ceux de la tradition littéraire occidentale).

- Le chien, souvent adversaire du renard et du loup, est présenté comme un animal protecteur, fidèle envers son maître, garant de l’ordre ; mais sa représentation est ambiguë, il peut être aussi présenté comme dangereux, impur, notamment à partir du Ier millénaire.

- Le loup est redouté, et il passe pour être un peu couard.

- Le lion est lui aussi couramment mentionné ; il est fort, puissant, domine les autres animaux, mais peut également être arrogant, et vorace, en revanche il n’est pas forcément très intelligent (dans une fable il se fait duper par une chèvre).

- Le bœuf est fort, fait son devoir pour l’homme, notamment en tirant l’araire, mais est aussi balourd, parfois fainéant.

- Le taureau est présenté comme étant têtu.

- L’âne est un animal soumis, indolent, bon à rien, et aurait une sexualité exubérante.

- L’ours, la hyène, le porc, la chèvre voire des oiseaux sont parfois des personnages de fables.

Ces animaux-là sont souvent mis en scène comme personnages doués du sens de la parole, pouvant dialoguer entre eux, voire avec des humains dans des textes mythologiques ou d'autres récits. C'est moins le cas dans la littérature hittite, dans laquelle les animaux ont peu de personnalité et sont du reste assez peu présents, une exception étant le Mythe de Telebinu, le dieu disparu, que recherchent un aigle et une abeille envoyés par les dieux.

Dans les représentations mentales des anciens habitants du Proche-Orient, les animaux sauvages apparaissent souvent comme représentant le monde non civilisé, donc d’une certaine manière le chaos, parce qu’ils vivent dans la steppe, loin des villes. Cela se retrouve dans l'Épopée de Gilgamesh, autour de la figure d'Enkidu, « sauvage » vivant au début de son existence au milieu des animaux avant d’être « apprivoisé » par une courtisane et de se joindre à la civilisation. En contrepartie de cette représentation négative, les animaux sauvages étaient considérés comme supérieurs en force et caractère aux animaux domestiques, de ce fait quand on souhaite parler positivement de quelqu’un on le compare à des animaux sauvages, très rarement des domestiques.

Ces représentations sont également présentes dans d’autres types de textes, où des hommes sont comparés à des animaux. Ainsi, dans les Lettres d’Amarna, les rois vassaux du pharaon égyptien utilisent souvent l’exemple du chien : souvent cela sert à dénigrer un ennemi, « chien » étant alors une insulte ; mais à l’opposé un vassal peut se présenter comme le chien fidèle à son maître. Les annales royales assyriennes font un usage récurrent de ce même type de comparaisons dans les passages mentionnant des victoires du souverain. Le roi y est souvent présenté comme un lion (association courante en Mésopotamie depuis l’époque d’Akkad), et également un taureau sauvage ; dans les montagnes, c’est est un mouflon agile. Il est toujours représenté comme un animal sauvage. Quand l'ennemi prend les traits d’un animal domestique, ce peut être un agneau comme ceux que l’on sacrifie aux dieux, ou bien un âne. Quand il apparaît comme un animal sauvage, ce sont ceux qui sont perçus comme lâches ou fourbes, ainsi le renard ou l’ours, prompts à s’enfuir devant la puissance du roi assyrien. Les différentes lettre et chroniques, plus anciens d’un millénaire, relatifs au règne du roi hittite Hattushili Ier font également un usage de telles images : le lion et l’aigle sont les animaux représentant le roi par excellence, les ennemis sont vus sous la forme du loup (symbolisant le chaos, le rejet de l’ordre établi) et du renard (la lâcheté), entre autres.

Les textes de la Bible hébraïque font diverses références à des animaux. Là aussi il peuvent intervenir en tant que personnages de proverbes et de paraboles. Les animaux servent encore comme image dans les discours, la plus célèbre, promise à une longue postérité, étant la vision du peuple d’Israël comme un troupeau dont le berger est Yahweh. Les Prophètes font référence aux animaux dans leurs prédictions, souvent funestes, tels les animaux sauvages que Jérémie voit paître dans les futures ruines de Babylone. Comme le dieux et rois du reste du Proche-Orient, il arrive que Yahweh soit présenté comme un lion ou un aigle. Le serpent est quant à lui vu sous un jour négatif (cf. celui qui incite Ève à donner la pomme à Adam).