Carte d'État-Major - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La représentation du relief

Le choix des hachures comme seul moyen de rendre compte « in fine » de l’orographie est clarifié en 1827. C’est la première fois que l’on tente de représenter rigoureusement le relief sur tout le territoire national. La carte de Cassini, dont l’objectif premier reste le référencement et le positionnement rigoureux de tous les feux de France, ne signifie au lecteur qu’une représentation de l’esprit du relief, faute de mesures de nivellement. Parce que tous les points géodésiques ayant servi à établir le canevas de la « nouvelle carte de France » ont été calculés non seulement en planimétrie mais aussi en altimétrie, des points cotés apparaissent sur la carte.

Des choix difficiles

Le 1er avril 1818 marque le début d’une grande aventure cartographique en France. Il s’agit de la date de déploiement des Ingénieurs Géographes pour commencer la « nouvelle carte topographique de la France ». À l’époque, la majeure partie des effectifs est affectée aux travaux de géodésie. Pour les levés, seuls 8 topographes commencent leurs travaux en région parisienne à l’échelle du 10 000 en ayant préalablement densifié le réseau de triangulation existant.

Étant donné les préoccupations de l’époque et le côté novateur de cette opération, les officiers qui procèdent aux levés jouissent alors d’une certaine autonomie dans leur travail. Pour la représentation du relief, ils placent sur les minutes des courbes de niveaux auxquelles ils adjoignent des hachures tracées à la plume. Ces hachures ne répondent à aucune règle stricte et les officiers les dessinent alors sans aucune contrainte particulière. Parfois, la cohabitation hachures/courbes de niveaux produit un effet peu loquace ; il peut arriver par endroit que les hachures soient interrompues pour laisser passer une courbe de niveau !

Les premières années de 1820 verront l’achèvement des minutes des premières feuilles de la nouvelle carte. Cette première vague de production est l’occasion pour la commission de topographie du Dépôt de la Guerre de préciser les méthodes de levés, ce qu’il apparaît urgent de faire si l’on souhaite que la facture de la carte conserve son uniformité.

En 1823, la Commission de Topographie avec à sa tête, le lieutenant-colonel Puissant, émet une instruction destinée à clarifier les méthodes de levés notamment pour ce qui concerne la question du relief. Cette instruction fait état de trois techniques usitées jusqu’alors dans l’établissement des minutes : Pour les minutes au 10 000 cohabitent :

- un semis de points cotés

- des courbes de niveaux à équidistance de 5 m

- des hachures.

Suite à cet état des lieux, l’instruction poursuit sur le passage probable de l’échelle des minutes au 40 000 (clarifié en 1824) et préconise de ce fait l’abandon pur et simple des courbes de niveaux. En effet, le passage à des levés au 40 000 implique de porter à 20 m l’équidistance de ces courbes (contre 5 m au 10 000) pour des questions de lisibilité de la carte qui, rappelons-le, est une réduction des minutes.

« Dans cette intervalle on pourrait omettre souvent des mouvements complets de terrain, ou des accidents importants qui caractérisent la figure du sol, ou bien si l’on voulait les conserver de 5 en 5 mètres, comme pour le 10 000, il faudrait se résoudre à faire une miniature délicate et d’une exécution trop difficile. »

Pour l’établissement des minutes au 40 000, l’instruction préconise l’utilisation des points cotés (« cotes de niveau ») avec la mise en place de hachures (« tracés des lignes de plus grandes pentes »). Elle précise pour la nature des points cotés : « Il faudra que l’Ingénieur détermine ces cotes de niveau sur les points culminants, dans les fonds, sur les bords et aux sources des eaux courantes et stationnaires, aux carrefours des routes, au bas et au sommet des côtes sur les mêmes routes, et partout où elles peuvent être nécessaires pour la plus grande intelligence des mouvements du terrain et de l’inclinaison des pentes diverses. » Quant à la mise en place des hachures, outre leur description technique, elle conseille l’exécutant :

« Ce sera à l’intelligence de l’ingénieur à faire le choix des détails qu’il faudra omettre ou conserver. Il omettra, dans certains cas, des pentes faibles qu’il devra indiquer dans d’autres, dans l’intention toujours de conserver l’ensemble et l’esprit des formes du terrain »

Enfin la question du relief est close par le rappel des objectifs avoués de la future carte : « C’est principalement sur les bords des grandes rivières, sur les côtés des routes jusqu’à un quart de distance, que le figuré doit être le plus soigné, afin de servir avec succès aux opérations militaires d’attaque et de défense. Les cotes de niveau, çà et là sur les berges de rivières ou sur les hauteurs qui les avoisinent et les dominent, sont surtout nécessaires pour indiquer comment et de combien les rives se commandent, car le dessin laisse toujours de l’incertitude à cet égard. »

L’instruction de 1823 intervient alors que des rapports font état d’une hétérogénéité dangereuse des travaux des officiers. Certains représentent les courbes de niveaux « à vue » alors que d’autres vont jusqu’à prendre des mesures d’azimut de lignes de plus grandes pentes afin de tracer ces courbes avec le plus de précision qu’il leur soit donné. Les années qui suivront 1823 verront une divergence d’opinions sur la question de la représentation de l’orographie entre les membres du personnel du Dépôt de la Guerre, certains jugeant les dispositions de 1823 non satisfaisantes. En 1826, alors que depuis deux ans toutes les minutes sont levées au 40 000, le Ministre de la Guerre crée sur proposition du général Guilleminot, directeur du Dépôt de la Guerre, une commission chargée de clore une fois pour toute cette question.

La première réunion de la Commission de Topographie renouvelée a lieu le 25 février 1826. Les objectifs parlent d’eux-mêmes : l’heure est à l’uniformisation des travaux et à la cessation des troubles :

« faire cesser la divergence d’opinions et d’actions existant depuis trop longtemps entre les divers services publics, sur la manière d’exprimer le relief du terrain dans le dessin des plans spéciaux et des cartes topographiques, comme aussi sur le système de hachures et d’ombres dont il est le plus convenable de faire usage », « D’examiner, parmi les différents systèmes suivis ou proposés, quel est celui qui doit être adopté généralement », « de rechercher en même temps s’il est applicable à toutes les échelles, et particulièrement à celles du 40 000 et du 80 000, la première employée pour les minutes de la carte de France, et la seconde pour la gravure », aussi l’aspect coût n’est pas oublié : « De s’assurer si le système qui sera prescrit à cet égard n’entraînera pas à des dépenses beaucoup plus considérables que celles qui ont été prévues »

Outre celles déjà utilisées, une technique inédite est proposée à la commission. Il s’agit du « procédé des hachures horizontales » qui repose sur la mise en place d’une multitude de courbes de niveaux de même épaisseur avec une faible équidistance de sorte qu’elles forment des teintes. Présenté comme plus rapide à mettre en œuvre que les hachures cette méthode est à rapprocher d’un ombrage à éclairage zénithal. Pour l’établissement de carte au-dessous du 5 000, la commission est unanime : c’est l’emploi des courbes de niveaux qui prévaut.. En ce qui concerne la carte de l’État Major, la commission fait dresser plusieurs modèles d’une même zone pour se donner les moyens de trancher.

Il faudra attendre mars 1827 pour que des décisions soient prises. Plusieurs visions se confrontent :

| Minutes au 40 000 | Minutes au 80 000 | |

|---|---|---|

| Ingénieurs Géographes | courbes | hachures |

| général Brossier s'appuyant sur les avis du lieutenant-colonel Puissant et du colonel Jacotin | courbes + ombrages | |

| général Lachasse de Vérigny, général Brossier | courbes | hachures |

| commandant Lapie | hachures | |

| général du génie Fleury (expériences de levés en Catalogne) | courbes | |

Le tableau ci-dessus résume les opinions développées devant la commission. Certains souhaitent une représentation rigoureuse du relief alors que d’autres privilégient l’effet artistique seul. La majorité s’accorde pour combiner les deux visions sans pour autant trancher sur les méthodes à employer. Après d’âpres discussions (chaque méthode à ses avantages et ses inconvénients), la commission rend néanmoins un avis :

Pour les minutes ; elle approuve l’utilisation des courbes de niveaux dont l’équidistance devra être respectée sur l’ensemble d’une même carte.

Pour la mise au net avant gravure ; des hachures seront adjointes aux courbes de niveaux.

Désormais on adjoint aux minutes un calque séparé des courbes de niveaux dont l’équidistance adoptée répond à la règle qui consiste à diviser le dénominateur de l’échelle de la carte à lever par 4 000. Pour la carte de l’État Major 80000/4000= 20 m. Toutefois, étant donné que l’intensité du relief de tout un pays n’est pas uniforme, des adaptations de cette valeur interviennent dans les régions très montagneuses ou à très faible relief.

Chaque ingénieur géographe remet au dépôt ces calques et ce n’est qu’après que la transformation courbe de niveau → hachures a lieu. Désormais, l’exécution des hachures est « centralisée » à Paris. Cette décision va permettre une meilleure maîtrise de la mise en place des hachures en réduisant les divergences d’interprétation rencontrées jusqu’alors. Le 18 décembre 1827, ordre est donné aux officiers de « s’abstenir de tracer les hachures » et de ne se consacrer qu’aux courbes de niveaux à équidistance de 5 mètres tracées à l’encre de Chine pâle. Pour les zones à fort relief, il est préconisé de doubler l’équidistance ; de même la possibilité de la réduire localement est admise sous réserve que les courbes intercalaires soient tracées plus finement. Cet ordre précise aussi que les officiers devront s’employer à mettre en place des « teintes lavées au pinceau » afin de renforcer l’évocation du relief par les courbes. Toujours en prévention des divergences d’appréciation, des teintes-type leurs sont communiquées. Enfin il est précisé que les cotes de nivellement déterminées sur le terrain seront portées sur les minutes en noir tandis que les cotes des principales courbes seront portées en rouge. Cependant, comme dans toutes réformes, les vieilles pratiques ont la vie dure et dès l’année suivante, des circulaires sont émises à destination des chefs de section pour que les officiers dont ils ont la responsabilité respectent les « règles de l’art » auxquelles ils ont l’obligation de se conformer.

En 1830, douze ans après les premiers levés, des problèmes persistent toujours. À travers des notes, des interrogations se forment. On s’interroge par exemple sur le bien fondé de maintenir des levés au 20 000 alors que l’échelle de production (le 80 000) ne permet pas de conserver tous les détails. Une réflexion porte sur l’emplacement des points cotés qui doivent, pense-t-on, se trouver essentiellement sur les lignes caractéristiques du terrain.

Le 22 janvier 1838, un ordre original du général Pelet est donné à la commission chargée de la réception des travaux des officiers. Il s’agit d’établir un classement par « ordre de mérite » des douze meilleurs levés. De plus elle devra fournir au directeur du Dépôt de la Guerre un rapport sur les opérations géodésiques et cartographiques correspondant aux levés. L’année suivante, le 1er janvier 1839, un ordre fusionnera cette commission avec celle de la gravure pour former la commission des travaux graphiques.

Dans l’ordre de fusion, Pelet apporte une appréciation qu’il est important de relever tant elle rend compte des préoccupations du service à l’époque. « les publications […] de la carte de France doivent subir de notre part l’examen le plus rigoureux et une révision complète avant le moment où elles seront livrées aux observations et aux attaques de la critique et, je le dis avec une profonde douleur, elle a eu plus d’une fois l’occasion de s’exercer à notre égard. ». Le général va aller plus loin en mettant en place ce qui s’apparente à un véritable « contrôle qualité » avec en parallèle la création d’un concours : « Il ne suffit pas d’atteindre la perfection dans tout nos travaux graphiques, il faut la maintenir et l’accroître ; il faut créer l’émulation parmi ceux qui sont appelés à nous aider, afin que, dessinateurs et graveurs, tous ceux qui veulent mériter le beau nom d’artiste ne restent pas en dehors des progrès que nous voulons obtenir. Je pense qu’il serait utile d’établir un concours parmi eux et d’attribuer une récompense à celui qui, dans le dessin ou la gravure, aurait produit le plus beau travail. » avant de conclure '« Le but de ce que je propose est facile à saisir : je veux perfectionner et améliorer les travaux dont nous partageons tous l’honneur et la responsabilité, quoique celle-ci pèse plus particulièrement sur moi. Je veux surtout asseoir sur des bases solides l’exécution de la grande œuvre qui nous est confiée, et en même temps la faire participer au progrès général. ».

Le concours dont il est fait mention consiste à attribuer une note sur 20 aux travaux des géodésiens et topographes qui était la moyenne pondérée de quatre notes :

- une note sur 20 coefficient 3 pour le trait.

- une note sur 20 coefficient 4 pour le dessin du trait

- une note sur 20 coefficient 2 pour les teintes

- une note sur 20 coefficient 5 pour « l’exactitude et l’intelligence des mouvements du sol »

Ce concours montre une fois de plus, par l’importance du coefficient attribué, le souci de la question du relief.

Une des attributions de la commission est de veiller au bon raccordement des feuilles à graver. Entre autres, elle devra faire effectuer des réductions au 80 000 des feuilles à graver pour « constater l’effet général des mouvements du terrain et l’exactitude des raccordements ».

La commission publiait régulièrement des recommandations à destination des chefs de section et aux topographes. Une fois de plus, l’accent est mis sur l’orographie. Quelques nouveautés apparaissent à partir de 1839 : dorénavant, les officiers emporteront avec eux des modèles de terrain pour aider à la mise en place des courbes. Bientôt généralisés, des « calques de courbes » font leur apparition sur certains levés et permettent de dissocier le modelé du terrain de la planimétrie. Des précisions sont apportées quant au choix des points cotés. Ils doivent se trouver le long de tous les décrochements de terrain mais aussi au niveau des dépressions. Une méthodologie est même précisée :

« […] il convient, avant d’explorer une contrée, de bien se pénétrer de sa configuration hydrographique. On y parvient en traçant sur une carte à grande échelle les lignes de partage des eaux ou les crêtes des bassins hydrographiques, jusque dans leurs moindres subdivisions. On rend alors familière la dépendance successive de ces parties et l’on découvre les rapports constants ou les analogies qui servent en quelque sorte de boussole pour éclairer la marche et abréger les investigations. ».

Les notions de « ligne de partage des eaux », « ligne de faîte », « cols », « ensellement » sont abordées et précisées. Il s’agit « d’exprimer sur les cartes toutes les lignes de faîte qui, avec les principales circonstances physiques, concourent à déterminer le squelette complet du terrain. ». Il est précisé l’importance de placer des cotes sur quatre types de ligne qui sont :

- les lignes de partage des eaux.

- les lignes de talweg (« thalweg »).

- les lignes de plus grandes pentes et les courbes horizontales qui correspondent aux cols et aux autres points caractéristiques

- les « lignes de séparation des berges d’avec les plateaux et les plaines inférieures »

L’attention des exécutants est apportée sur la complémentarité entre ce réseau et le réseau hydrographique dont l’étude forme ce qu’on appelle alors « la théorie du terrain » qui deviendra plus tard, avec la géomorphologie, une science à part entière.

Malgré ces indications, cette méthodologie reste très vague aux yeux des officiers. Le peu de formation qu’ils avaient à ce sujet leur permettait de représenter le relief d’une manière certes très minutieuse, mais peu expressive sur les traits réellement caractéristiques de la zone qu’ils devaient lever.

Le 15 mars 1851 une instruction générale est transmise à tous les topographes de la carte de France ; même si elle fut complétée plus tard, ce sera la dernière. Elle consiste en une confirmation des diverses dispositions prises dans les instructions précédentes et tente d’élucider les derniers points qui posent problème. Il s’agit là d’un texte de référence qui perdurera jusqu’à l’achèvement de la carte.

Cette instruction nous informe sur l’ampleur de la tâche qui pouvait être assignée à un officier d’État-Major. En « pays ordinaire », la zone à lever s’étendait à un carré de 20 km de côté ; en moyenne montagne le côté se réduisait à 17 km (16 km en haute montagne) tandis que dans les « pays à peu prés plats » le côté pouvait atteindre 25 km. Une partie de l’instruction est consacrée au positionnement des points cotés. Elle rappelle qu’il faut préférer des points judicieusement choisis à des points plus épars et en sur-quantité. L’instruction préconise de les placer le long des lignes caractéristiques du relief citées précédemment, mais aussi à d’autres endroits remarquables : aux sources, aux confluents des rivières ainsi qu’aux nœuds des grandes routes. L’instruction précise aussi les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer les détermination altimétriques : « on devra éviter de prendre des cotes de hauteur à de trop grandes distances, surtout le matin de très bonne heure et le soir près le coucher du soleil, à cause de la réfraction. ». Elle fait aussi état des difficultés de détermination que les officiers pourraient rencontrer et propose des méthodes. Elle souligne le fait que les calculs des cotes doivent être effectués sur le terrain de manière à pouvoir réitérer les mesures en cas d’erreur. Les calculs sont consignés dans des cahiers spéciaux où chaque point est clairement identifié.

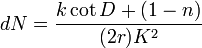

La formule de calcul des points côtés est la suivante :

Avec : dN la dénivelée recherchée ; K la distance ; D la distance zénithale ; n la réfraction et r le rayon moyen de la Terre.

L’auteur de cette formule n’est autre que Pierre-Simon Laplace. Le commandant Maissiat, chef de la section topographique du Dépôt de la Guerre, a calculé des tables de cette formule dont chaque officier avait copie.

Toujours sur le registre du relief, une autre partie de l’instruction traite des courbes de niveaux. Elle mentionne le tracé des vallées sèches en ligne ponctuée.

Le début des années 1860 verra l’exécution des derniers levés. Il s’agit essentiellement des territoires cédés à la France en 1860 (comté de Savoie et de Nice) ainsi que de la Corse. Il s’agit là de zones montagneuses. On peut être amené à se poser la question de la qualité de l’orographie, surtout dans ces zones qui, à l’époque ne représentaient que peu d’intérêts. En 1863, alors que les derniers levés en Savoie touchaient à leur fin, le lieutenant-colonel Borson écrivit à ce sujet :

« Les officiers doivent être prévenus contre le relâchement qui peut les gagner facilement, en face de la tâche ingrate d’avoir à lever des déserts de glace ou des zones stériles et inhabitées. Le point de vue auquel il faut se placer est ici celui des exigences nouvelles de la science, qui fait aujourd’hui de ces régions, encore inconnues il y a un demi-siècle, l’objet d’explorations minutieuses. ». Borson revient toutefois plus loin sur les « déserts ». Pour les glaciers, les zones alpestres et les crêtes inaccessibles, il écrit : « on cherchera naturellement à déterminer les crêtes par leurs points marquants et à fixer la position des thalwegs. Les formes générales du terrain et les accidents secondaires se dessineront ensuite plus ou moins à vue, mais on aura bien soin, dans les stations les plus importantes de dessiner un ou plusieurs profils, qui serviront à conserver la trace durable de l’aspect des lieux, et qui, réunis et coordonnés avec d’autres, permettront d’obtenir un figuré assez précis de la région. ».

La technique des hachures

Si les courbes de niveaux reposent sur des considérations altimétriques, les hachures rendent compte des pentes des terrains et sont par conséquent plus intelligibles pour des néophytes. Cependant, les hachures ne peuvent êtres mises en place que sur connaissance expresse des courbes de niveaux d’où elles tirent toute leur rigueur. Lorsque leur tracé est rigoureux, on doit pouvoir sans difficulté passer d’un type de représentation du relief à l’autre.

Par définition, les hachures sont toujours normales aux courbes de niveaux. Leur tracé suit toujours le plus court chemin qui sépare deux courbes de niveaux consécutives.

La réalisation de hachures repose sur le respect de trois règles fondamentales :

1) le principe de la ligne de plus grande pente :

Le trait d’une hachure suit toujours la ligne de plus grande pente que l’on rattache directement à la ligne d’écoulement des eaux. Ce principe fait qu’en toutes circonstances toute hachure est perpendiculaire à la tangente de la courbe de niveaux qu’elle intercepte.

2) loi du quart :

Cette loi précise que l’écartement des hachures est fixé au quart de leur longueur (délimité par deux courbes niveau). Ainsi, plus la pente est forte, plus les hachures sont courtes et plus elles sont serrées. Le respect rigoureux de cette règle permet de retrouver le tracé des courbes de niveaux à partir des hachures. La densité du trait est ainsi directement liée à l’intensité de la pente. Il existe des dérogations à cette règle : lorsque les pentes sont très fortes (milieu à relief prononcé) le dessin des hachures devient impossible (espacement entre hachures extrêmement réduit), on adopte alors les directives suivantes :

- L’écartement minimum entre hachure est fixé à un demi millimètre, ce qui correspond à un espacement entre courbes de niveaux de 2 millimètres (0,5x4=2mm)

- L’épaisseur des hachures est augmentée pour les pentes les plus fortes de manière à obtenir une teinte proportionnelle à la pente.

- Les hachures cèdent la place au signe de l’escarpement lorsque l’écartement des courbes de niveaux n’excède pas le quart de millimètre (ce qui correspond au 80 000 avec un équidistance de 20 mètres à une pente de 1/1).

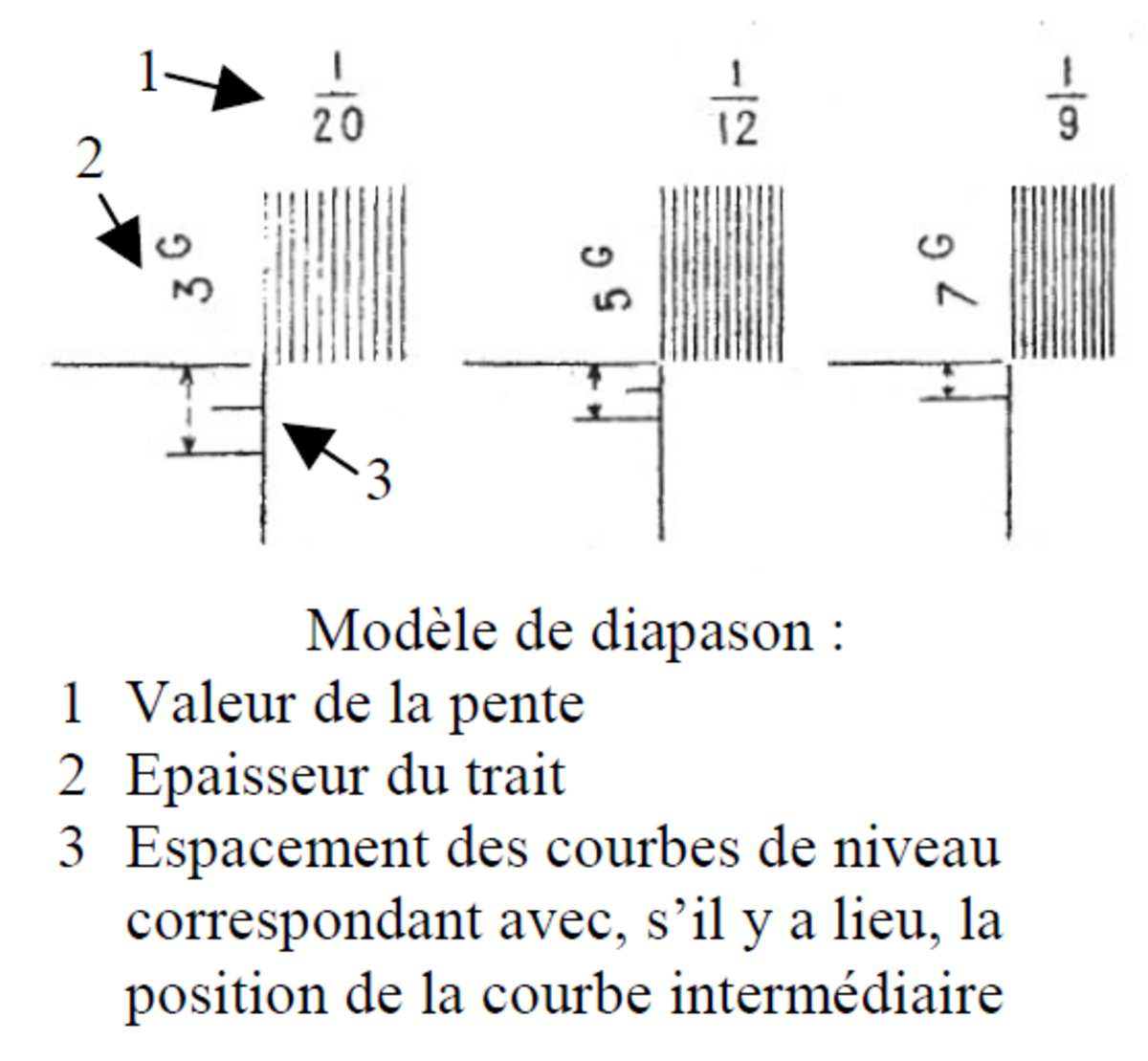

3) Emploi d’un diapason :

La loi du quart réglant les questions de l’espacement et de la longueur des hachures, reste à traiter de leur épaisseur. Un diapason permet à l’exécutant de disposer à tout instant d’un modèle de hachures type, conçu de telle sorte que l’intensité de la teinte soit proportionnelle à la pente.

En ce qui concerne la carte de l’État Major, la représentation de « la montagne » sur les premières minutes ne se limitait qu’au seul respect de la règle du quart. Plus tard on fit intervenir le principe du « grossissement » avant l’adoption du premier diapason du colonel Bonne. Ce diapason était tout à fait approprié aux pentes moyennes mais avait l’inconvénient d’un rendu fort contrasté entre les zones de plaines (quasi inexpressives) et les zones montagneuses (lourdeur de lecture due à l’« invasion » des hachures).

Après de multiples modifications, c’est finalement un diapason dit « diapason français » mis au point par le colonel Hossard qui succède à celui de Bonne. Il présente une échelle de douze teintes associées à des pentes type allant de 1/1 à 1/144 °. Il est établi pour que le rapport hachure sur intervalle égale une fois et demie la pente. En vue d’aider l’exécutant, l’espacement des courbes de niveaux correspondant à chaque teinte figure sur le diapason.

Même si la plus grande partie de la carte de France est gravée en suivant ce diapason, il n’en demeure pas moins qu’une possibilité d’interprétation persiste. Le colonel Hossard écrit à ce sujet :

« Tous les essais tentés pour exprimer la rapidité des pentes, en raison de l’intensité des teintes, ont contribué à prouver combien il est difficile, avec un seul diapason de hachures de conserver un modèle suffisant aux pays de plaines et aux régions moyennes, sans arriver au noir presque absolu lorsqu’on aborde les hautes montagnes. Dans le nouveau diapason, on s’est proposé de répartir convenablement les tons, depuis les pentes les plus douces que l’on peut exprimer jusqu’aux inclinaisons les plus fortes… Toutefois, si un tel diapason était suivi dans toute sa rigueur, on n’obtiendrait qu’une carte sans expression dans toutes ses parties ; aussi est-il bien entendu que le diapason a principalement pour but d’assurer de l’uniformité dans les travaux, sans exclure complètement la partie artistique du dessin, qui doit contribuer puissamment à lui donner de l’expression. Le dessinateur doit prendre le diapason pour type dans toutes les pentes intermédiaires entre les plus douces et les plus raides de la région dont il exécute le figuré en se réservant la faculté d’adoucir un peu les plateaux et de donner plus d’expression vers les maxima d’inclinaison des pentes et notamment des berges des vallées. »

Le respect strict des trois règles de base permet, nous l’avons vu, de tracer sans aucune hésitation les hachures dans le cas de pentes à tracés linéaires. Parce que cette hypothèse est loin de répondre aux subtilités d’un relief réel, le dessinateur doit toujours manipuler les diapasons en les adaptant aux diverses situations rencontrées si bien que le traitement d’un relief en hachures fait indubitablement appel à plus de réflexions que le tracé de simples courbes.

Vers un réseau de nivellement

Une des grandes « nouveautés » apportée par la carte de l’État-Major est la tentative d’une représentation raisonnée du relief. Pour ce faire, avant même le levé topographique il a fallu mettre en place tout un semi de points calculés en altitude répartis de façon judicieuse sur la zone de la carte à lever.

Bien souvent, les officiers devront mettre en place ces points en partant des points géodésiques issus de la triangulation des Ingénieurs Géographes. Cependant, l’instruction de 1851 fait mention de travaux de nivellement réalisés par une administration autre que l’armée :

« Les Ingénieurs des Ponts et Chaussées pourront souvent donner aux officiers les nivellements des grandes routes et des principaux cours d’eau, qui seront pour eux de précieux documents. Ces nivellements sont ordinairement rapportés à un plan de repère supérieur ; mais au moyen d’une bonne cote commune, on obtiendra la hauteur de ce plan, et en retranchant de cette hauteur toutes les cotes de nivellement, on aura les hauteurs au-dessus de la mer ».

A l’époque certaines grandes villes possèdent un réseau de nivellement qui leur est propre (celui de Paris date du XVIIe siècle). Bien souvent ces réseaux ne sont pas rattachés à une référence nationale. L’administration des Ponts et Chaussées a elle aussi effectué des opérations de nivellement linéaire sur les principaux axes de communication (routes, fleuves…). Plus que précédemment, la seconde moitié du XIXe siècle va, avec l’ère préindustrielle, voir la mise en chantier de nombreuses voies de communication à l’échelle nationale (chemins de fer essentiellement mais encore canaux, routes, ponts…). Pour ces travaux à grande échelle, les ingénieurs ont besoins d’effectuer des nivellements sur plusieurs dizaines de kilomètres. Des réseaux départementaux voient le jour mais très vite le besoin d’un réseau de points connus dans un même système altitude se fait ressentir ; de là à ce que la Carte d’État Major ne les englobe, il n’y a qu’un pas !

Paul-Adrien Boudalouë (1798-1868), ingénieur des Ponts et Chaussées, se voit confier différents travaux locaux à partir des années 1830. Durant près de vingt années il va améliorer les méthodes opératoires(invention de nouveaux outils, raccourcissement des visées, …). Dans les années 1850, de nombreux départements possèdent leurs réseaux de nivellement mais il n’existe aucune cohérence entre les réseaux de deux départements contigus. Cela pose problème pour certains chantiers d’envergure.

En 1857, Boudalouë se voit confier la réalisation d’un nivellement général de la France. Deux opérations sont distinguées : un nivellement de haute précision (lignes de bases constituant l’ossature nationale) et un autre de détails que l’on appelle alors « nivellement général des départements ».

La réalisation de ce réseau s’échelonnera de 1857 à 1864 par la mise en place de 15000 repères en fonte sur tout le territoire national. Dès 1859 le travail est suffisamment avancé pour que l’ont puisse constater que la mer Méditerranée est de quelques centimètres plus haute que l’Océan Atlantique. Le 13 janvier 1860, une décision ministérielle fixera le zéro de nivellement au trait 0,40 m de l’échelle de marée du fort Saint-Jean de Marseille.

En 1878, le ministère des Travaux Publics confie à Charles Lallemand (1857-1938) la tâche d’améliorer et de densifier le réseau Bourdalouë. Pour ce faire, il est nommé directeur d’un service créé en 1884 : le Nivellement Général de France (N.G.F.).

L’observation du niveau des mers, par l’installation d’un marégraphe à Marseille du 1er février 1885 au 1er janvier 1897, permet de fixer un nouveau point fondamental qui « redescend » de 71 mm le « zéro Bourdaloue ». Le « zéro Lallemand » ainsi défini est toujours à l’heure actuelle la référence du nivellement national.