Champ magnétique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Manifestations du champ magnétique

En physique classique, les champs magnétiques sont issus de courants électriques. Au niveau microscopique, un électron en « orbite » autour d'un noyau atomique peut être vu comme une minuscule boucle de courant, générant un faible champ magnétique et se comportant comme un dipôle magnétique. Selon les propriétés des matériaux, ces structures magnétiques microscopiques vont donner lieu à essentiellement trois types de phénomènes :

- Dans certains cas, les champs générés par des électrons d'atomes voisins présentent une certaine tendance à s'aligner les uns par rapport aux autres, un champ magnétique macroscopique, c'est-à-dire une aimantation spontanée, est susceptible d'apparaître. C'est le phénomène de ferromagnétisme, expliquant l'existence d'aimants permanents. Il est possible de détruire le champ magnétique d'un aimant en le chauffant au-delà d'une certaine température. L'agitation thermique générée par le chauffage brise les interactions entre atomes proches qui étaient responsables de l'alignement des champs magnétiques atomiques. En pratique, le phénomène de ferromagnétisme disparaît au-delà d'une certaine température appelée température Curie. Elle est de 770 degrés Celsius pour le fer.

- En l'absence de ferromagnétisme, ou à une température trop élevée pour que celui-ci apparaisse, la présence d'un champ magnétique externe peut amener les champs microscopiques à s'aligner dans le sens du champ. Ce phénomène est appelé paramagnétisme. La transition entre l'état ferromagnétique et l'état paramagnétique se fait par l'intermédiaire d'une transition de phase dite de second ordre (c'est-à-dire que l'aimantation tend continûment vers 0 à mesure que la température approche la température de Curie, mais que sa dérivée par rapport à la température diverge à la transition). Le premier modèle mathématique permettant de reproduire un tel comportement s'appelle le modèle d'Ising, dont la résolution, considérée comme un tour de force mathématique, a été effectuée par le prix Nobel de chimie Lars Onsager en 1944.

- À l'inverse, certains matériaux tendent à réagir en alignant leurs champs magnétiques microscopiques de façon antiparallèle avec le champ, c'est-à-dire s'efforçant de diminuer le champ magnétique imposé de l'extérieur. Un tel phénomène est appelé diamagnétisme.

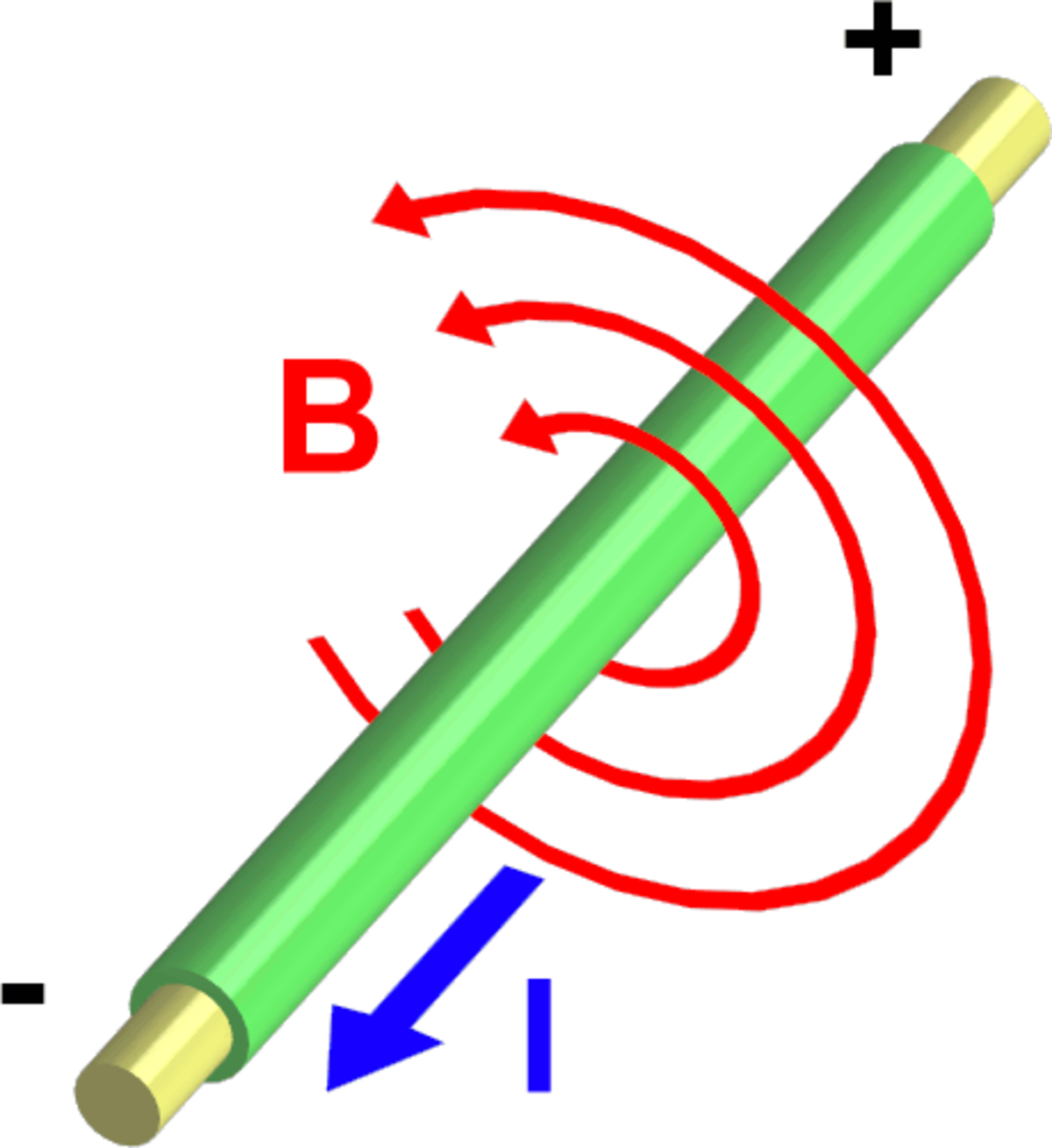

Courants électriques

Tout courant électrique génère un champ magnétique, ce qu'a montré l'expérience historique d'Ørsted.

La présence d'un courant permet donc d'influencer localement le champ magnétique, c'est le principe des électroaimants. Ce champ magnétique est d'autant plus intense que le courant l'est. Réciproquement, un champ magnétique variable est susceptible de générer un courant électrique. C'est le principe de l'induction magnétique qu'utilisent toutes les machines électriques.

Champs magnétiques des planètes

La Terre, comme la plupart des planètes du système solaire, possède un champ magnétique. Ce champ magnétique terrestre — qui protège la Terre en déviant les particules chargées issues du Soleil dans une région appelée magnétosphère — est principalement d'origine interne. On suppose qu'il est issu d'effets de convection de la matière située dans le noyau interne de la Terre, principalement composé de fer et de nickel liquide. En particulier, des courants (bien que très faibles), parcourant le noyau induiraient ce champ magnétique, par un processus appelé effet dynamo.

La valeur moyenne du champ magnétique terrestre est d'environ 0,5 gauss (soit 5×10-5 T). Le champ magnétique terrestre fluctue au cours du temps : sa direction et son intensité ne sont pas constantes. De plus, il n'est pas homogène en tout point du globe.

En particulier, les champs magnétiques des planètes Jupiter et Saturne, les plus intenses après celui du Soleil sont actuellement beaucoup étudiés afin notamment de comprendre le décalage entre l'orientation du champ magnétique et l'axe de rotation de la planète, ainsi que ses variations. La mesure du champ magnétique de Saturne est l'un des objectifs de la mission Cassini-Huygens, tandis que celui de Jupiter sera étudié par la sonde JUNO. L'origine de ces champs est supposée liée aux mouvements du noyau d'hydrogène métallique qu'elles abritent.

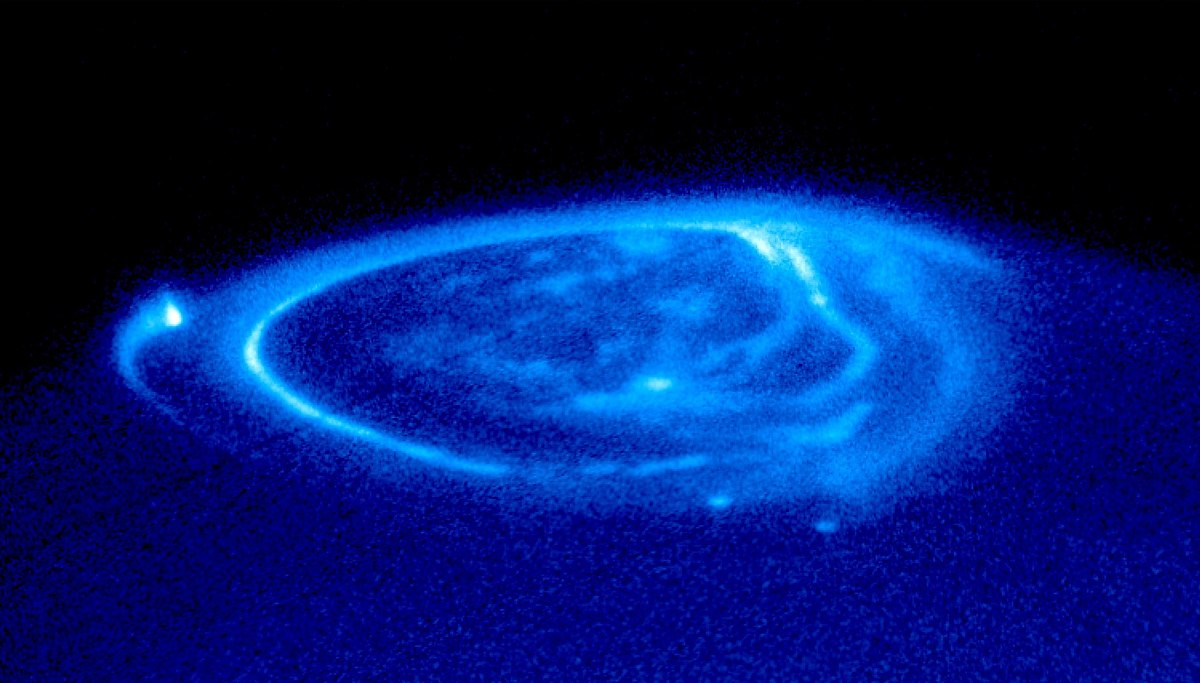

Au niveau des pôles magnétiques de ces planètes, le champ a tendance à guider les particules chargées, issues par exemple du vent solaire. Celles-ci, très énergétiques, interagissent parfois avec l'atmosphère de la planète : c'est ce que l'on peut observer sous la forme des aurores polaires.

Monopôles magnétiques

Une des différences fondamentales entre le champ électrique et le champ magnétique est que l'on observe dans la nature des particules possédant une charge électrique, alors que l'on n'observe ni particule ni objet possédant une charge magnétique. En pratique cela se traduit par l'absence de configurations possédant un champ magnétique purement radial, ce qui mathématiquement correspond au fait que le champ magnétique est de divergence nulle.

En particulier, tout aimant possède un pôle nord et un pôle sud magnétique. Si l'on casse cet aimant en deux, on se retrouve avec deux aimants ayant chacun un pôle nord et un pôle sud magnétique. Mathématiquement, cette propriété se traduit par le fait que la divergence du champ magnétique est nulle, propriété formalisée par l'une des équations de Maxwell. Des objets hypothétiques ne possédant qu'un seul pôle magnétique sont appelés monopôles magnétiques.

L'existence de monopôles magnétiques n'a pour l'heure pas été prouvée. D'un point de vue physique, rien n'interdit cependant leur existence. Dans cette hypothèse, l'électrodynamique quantique prédit certaines de leurs propriétés, à savoir que la charge électrique et la charge magnétique sont deux entités nécessairement discrètes, dont le produit de la plus petite valeur positive est égal au produit d'un nombre entier par la constante de Planck réduite. On parle dans ce cas de monopôles de Dirac, nommés en l'honneur du physicien anglais Paul Dirac qui a prouvé cette propriété de discrétisation.

Dans la théorie de Yang-Mills, on fait intervenir un monopôle de 't Hooft-Polyakov.

Origine relativiste

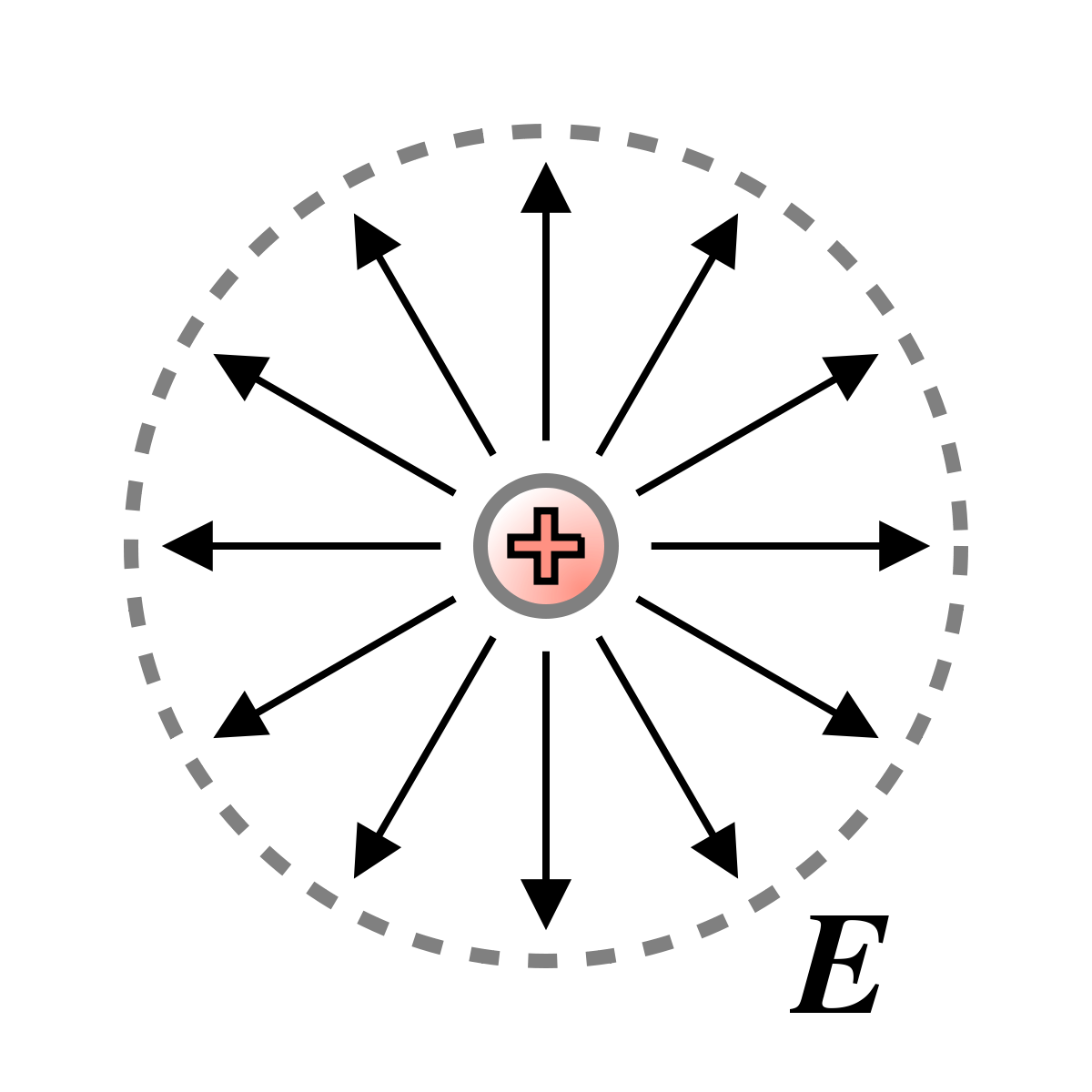

Une particule chargée, au repos dans le vide, engendre un champ électrique isotrope, identique dans toutes les directions de l'espace. |

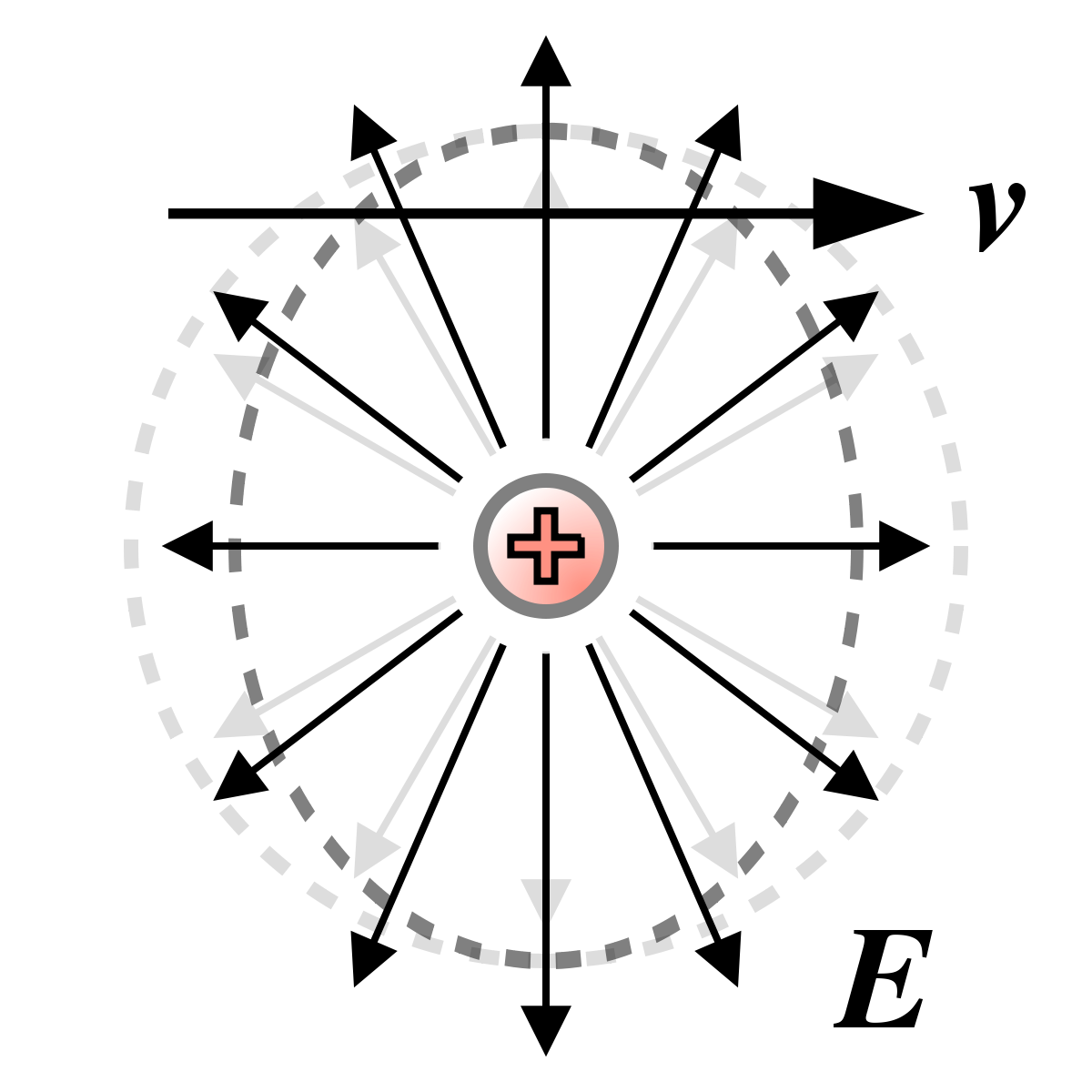

En revanche, son déplacement brise cette symétrie, à cause d'effets relativistes : cette déformation est à l'origine du champ magnétique. |

En 1905, Albert Einstein montra comment le champ magnétique apparaît, comme un des aspects relativistes du champ électrique, plus précisément dans le cadre de la relativité restreinte.

Il se présente comme le résultat de la transformation lorentzienne d'un champ électrique d'un premier référentiel à un second en mouvement relatif.

Lorsqu'une charge électrique se déplace, le champ électrique engendré par cette charge n'est plus perçu par un observateur au repos comme à symétrie sphérique, à cause de la dilatation du temps prédite par la relativité. On doit alors employer les transformations de Lorentz pour calculer l'effet de cette charge sur l'observateur, qui donne une composante du champ qui n'agit que sur les charges se déplaçant : ce que l'on appelle « champ magnétique ».

On peut ainsi décrire les champs magnétique et électrique comme deux aspects d'un même objet physique, représenté en théorie de la relativité restreinte par un tenseur de rang 2.