Équation - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Géométrie

Géométrie analytique

En géométrie euclidienne, il est possible d'associer à chaque point de l'espace un jeu de coordonnées, par exemple à l'aide d'un repère orthonormé. Cette méthode permet de caractériser des figures géométriques à l'aide d'équations. Un plan dans un espace de dimension 3 s'exprime comme l'ensemble des solutions d'une équation du type a.x + b.y + c.z + d = 0, où a, b, c et d sont des nombres réels, x, y, z les inconnues qui correspondent aux coordonnées d'un point du plan dans le repère orthonormal. Les valeurs a, b et c sont les coordonnées d'un vecteur perpendiculaire au plan défini par l'équation. Une droite s'exprime comme l'intersection de deux plans, c'est-à-dire comme les solutions d'une équation linéaire à valeurs dans R2 ou comme les solutions d'un système de deux équations linéaires à valeurs dans R, si R désigne l'ensemble des nombres réels.

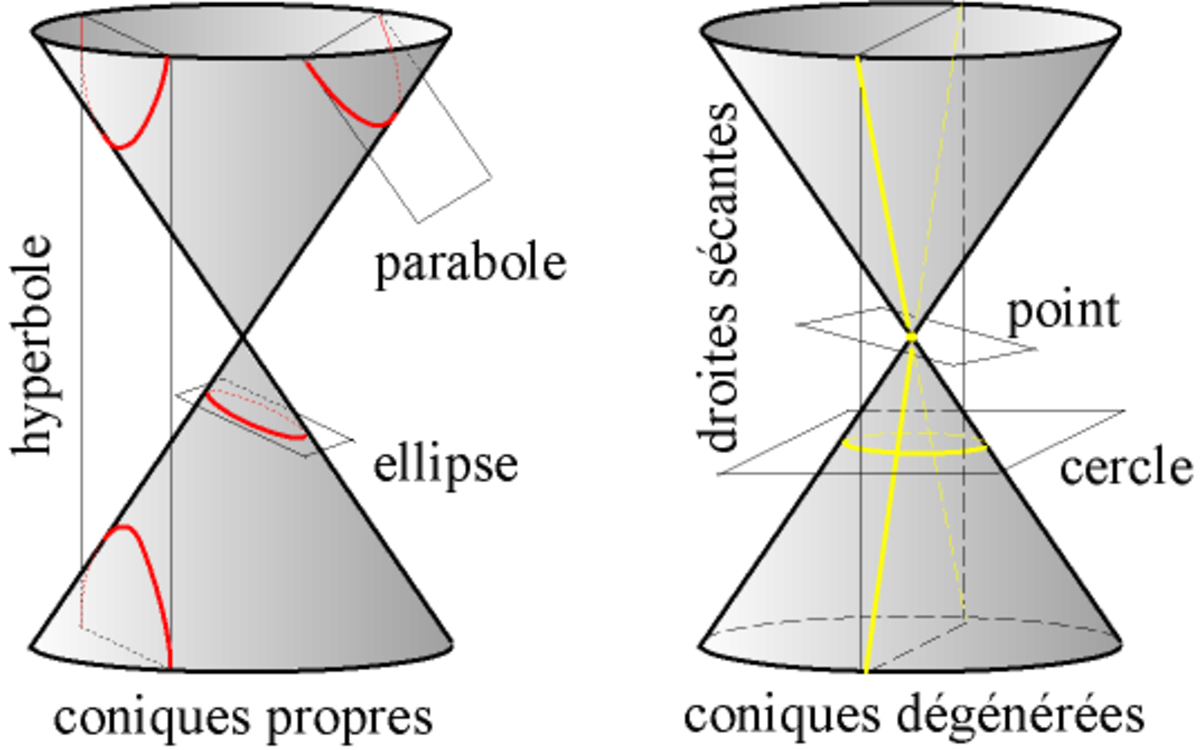

Une conique est l'intersection d'un cône d'équation x2 + y2 = z2 et d'un plan. Autrement dit, dans l'espace, toute conique est définie comme les points dont les coordonnées sont solutions d'une équation du plan dans R2 et de l'équation précédente. Ce formalisme permet de déterminer les positions et les propriétés des foyers de la conique.

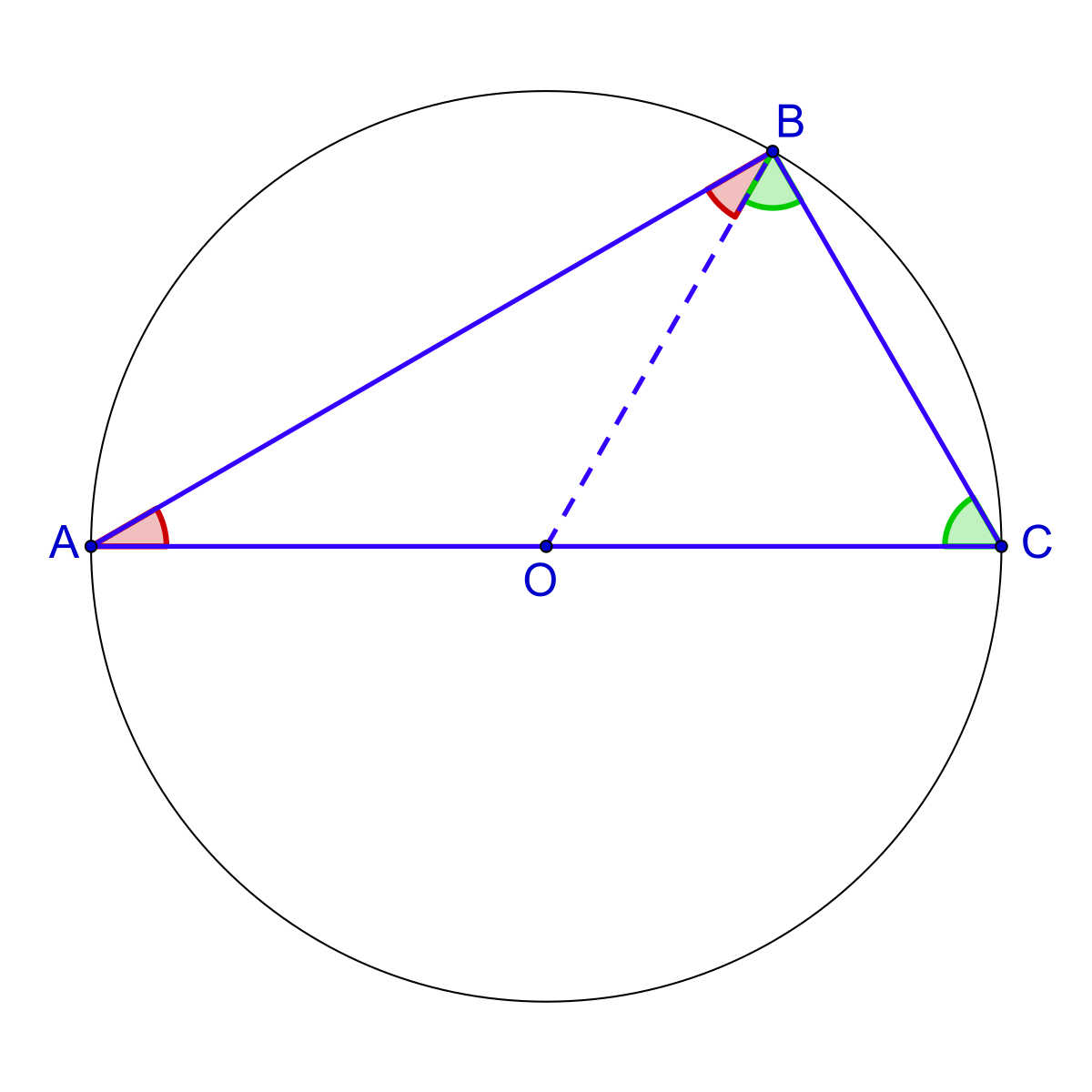

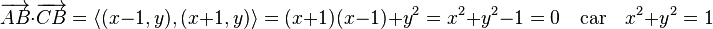

Avec cette approche, on obtient des équations dont l'objectif n'est pas l'expression des solutions au sens du paragraphe précédent. Un exemple est donné par le théorème de Thalès indiquant qu'un triangle est rectangle s'il possède un côté égal à un diamètre d'un cercle et un sommet opposé élément du cercle. Ce théorème est illustré sur la figure de droite. Si le repère est bien choisi, il est orthogonal et l'équation du cercle s'écrit : x2 + y2 = 1, les points A et C de la figure de droite ont pour coordonnées respectives (-1,0) et (1,0). Dire que AB est perpendiculaire à CB revient à dire que les vecteurs associés sont orthogonaux. L'équation du cercle permet de conclure la démonstration, en effet :

L'usage d'une équation permet de faire appel à un nouveau pan des mathématiques pour résoudre des questions de géométrie. Le repère cartésien transforme un problème de géométrie en un problème d'analyse, une fois les figures étudiées traduites en équations ; d'où le nom de géométrie analytique. Ce point de vue, mis en évidence par Descartes, enrichit et modifie la géométrie telle que la concevaient les mathématiciens de la Grèce antique.

Actuellement, la géométrie analytique désigne une branche des mathématiques où la recherche est active. Si elle utilise toujours l'équation pour caractériser une figure, elle utilise aussi des outils sophistiqués issus de l'analyse fonctionnelle ou de l'algèbre linéaire

Équation cartésienne et paramétrique

Il existe au moins deux méthodes pour décrire une figure géométrique à l'aide d'équations. La première consiste à la décrire par une équation de la forme f(x) = 0, où f est une fonction de l'espace euclidien E de dimension n dans Rd où d est un entier plus petit que n. Si f est une fonction suffisamment régulière, n - d est la dimension de la figure géométrique. Si elle est égale à 1, la figure est une courbe, pour 2 on parle de surface etc... Une telle équation peut aussi s'écrire comme système de d équations à valeurs dans les réels exactement comme pour le cas de l'équation linéaire. Ce type d'équation est appelé cartésien si x est exprimé à l'aide de ses coordonnées dans un repère cartésien. Les équations décrites dans le paragraphe précédent sont toutes cartésiennes, comme celle du cercle d'équation x2 + y2 = 1.

Une autre méthode consiste à décrire la figure géométrique à l'aide d'une fonction f de Rd dans E de la manière suivante, un point m de E est élément de la figure lorsqu'il existe un point x de l'ensemble de définition de la fonction f tel que f(x) est égal à m. Dans ce cas, et sous réserve d'une régularité suffisante de f (il suffit que sa différentielle soit injective), la figure est de dimension d. On parle d'équation paramétrique de la figure géométrique, cette définition de l'équation est relativement éloignée de celle trouvée en algèbre.

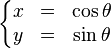

Le cercle trigonométrique du plan euclidien admet pour équation paramétrique, de paramètre θ.

Si la figure est suffisamment régulière, par exemple si elle correspond à une variété, au moins localement, il existe un paramétrage de la figure. Localement signifie que si m est un élément de la figure, il existe une fonction f et un voisinage V d'un point de l'ensemble de départ de f tel que l'image de f soit incluse dans la figure et tel que l'image de V par f soit un voisinage de m dans la figure. Localement, il est aussi possible de définir la figure à l'aide d'une équation cartésienne.