Équation - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Arithmétique

Équation diophantienne

Historiquement, les premières équations formalisées sont de nature arithmétique et datent du IIIe siècle. Si l'on recherche comme solution d'une équation, non pas un nombre quelconque, mais un nombre entier et si l'équation est à coefficients entiers, on parle d'équation diophantienne. Les méthodes décrites précédemment sont généralement insuffisantes pour conclure, des outils issus de l'arithmétique, ou au moins de l'arithmétique élémentaire sont indispensables. Un exemple relativement simple est celui linéaire à deux inconnues a.x + b.y = c.

Si le degré de l'équation augmente, la question devient beaucoup plus complexe. Même une équation de degré 2 n'est en général pas simple (voir par exemple le théorème des deux carrés de Fermat ou l'équation de Pell-Fermat). À condition d'ajouter d'autres méthodes, comme celle de descente infinie et de nouveaux résultats comme le petit théorème de Fermat, il est possible de résoudre quelques cas particuliers. Le cas général de l'équation de degré 2 demande l'usage d'outils plus sophistiqués, comme ceux de la théorie algébrique des nombres. Les ensembles de nombres sont enrichis, on utilise les corps finis et les entiers algébriques, qui s'étudient, comme pour l'équation algébrique, à l'aide de la théorie de Galois. Si l'équation algébrique de degré 2 est essentiellement résolue par Al-Khawarizmi, un mathématicien arabe du VIIIe siècle, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que David Hilbert vienne à bout de son équivalent diophantien. L'étude de l'équation diophantienne est souvent suffisamment complexe pour se limiter à établir l'existence de solutions et, s'il en existe, à déterminer leur nombre.

Un vaste domaine d'application des équations diophantiennes est l'informatique. Les outils issus de leurs études permettent de concevoir des codes correcteurs et sont à la base d'algorithmes en cryptologie. Il existe des équations diophantiennes qui s'écrivent simplement, mais qui demandent des temps de traitement prohibitifs pour les résoudre, elles sont à la base de codes secrets. Par exemple, l'équation n = x.y, où n est un entier naturel fixé et où x et y sont les inconnues, n'est pas résoluble en pratique, si n est le produit de deux nombres premiers suffisamment grands. Cette équation est à la base du code RSA.

Nombre algébrique et transcendant

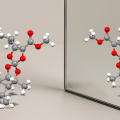

Au lieu de se demander quels nombres sont solutions d'une équation donnée, on peut considérer le problème inverse : de quelles équations un nombre donné est-il solution ? Un nombre est dit rationnel s'il est solution d'une équation du premier degré à coefficients entiers. Il est dit algébrique s'il est solution d'une équation polynomiale à coefficients entiers. S'il n'est pas algébrique il est dit transcendant. Ainsi, pour un nombre donné, l'objectif est de trouver les éventuelles équations polynomiales dont ce nombre est racine (voir l'article Polynôme minimal d'un nombre algébrique).

Par exemple pour √2, la question se pose de savoir s'il est possible de construire une équation du premier degré ayant cette valeur pour racine. Elle se résout simplement : si une telle équation existe, on en déduit l'expression 2.a2 = b2, où a et b sont des nombres entiers. L'analyse de la décomposition en facteurs premiers montre que le terme de droite contient le facteur 2 un nombre pair de fois et celui de gauche un nombre impair. Cette remarque démontre que √2 n'est pas un nombre rationnel. En revanche, il est par définition algébrique, car solution de l'équation X2 - 2 = 0.

La même question pour le nombre π est plus délicate. Pour montrer que ce nombre n'est solution d'aucune équation du premier degré à coefficients dans les nombres entiers, on utilise des fractions continues (Une démonstration est proposée dans l'article Fraction continue et approximation diophantienne). Les techniques sont plus sophistiquées que celles utilisées pour démontrer l'irrationalité de √2. Alors que ce premier résultat est déjà connu à l'époque d'Euclide, il faut attendre le XVIIIe siècle pour établir celle de π.

Si montrer que π n'est pas solution d'une équation du premier degré à coefficients dans les entiers n'est déjà pas si simple, il est encore plus ardu de montrer qu'il n'est solution d'aucune équation polynomiale à coefficients entiers. Il faut encore plus d'un siècle d'efforts pour établir cette transcendance. Elle clôt une vieille question, à savoir s'il est possible de construire à la règle et au compas un carré de même aire qu'un cercle, cette question porte le nom de quadrature du cercle. Elle est impossible car toute construction de cette nature définit une surface d'aire égale à un nombre algébrique.

Géométrie algébrique

|

Résoudre une équation diophantienne polynomiale n'est pas toujours possible avec les seuls outils de la théorie algébrique des nombres. Avec ce type de méthode, Ernst Kummer parvient à résoudre, au milieu du XIXe siècle, presque tous les cas inférieurs à 100 de la célèbre équation dénommée dernier théorème de Fermat, mais le cas général reste hors de portée.

La géométrie, et plus précisément la géométrie algébrique, est nécessaire pour conclure. L'équation du dernier théorème de Fermat s'écrit de la manière suivante xn + yn = zn. Quitte à étudier les solutions dans les nombres rationnels, on peut diviser par zn et écrire l'équation qn + rn = 1. Si q et r sont choisis dans les nombres complexes, notés ici C, géométriquement, cette équation correspond à une figure de C2, on encore à une surface réelle dans un espace de dimension 4. Vue dans l'espace projectif de C2, on obtient une surface réelle, plongée dans un espace compact dont la visualisation n'est pas intuitive. Il suffit de connaître les points rationnels de cette surface pour permettre de conclure sur les solutions du théorème de Fermat.

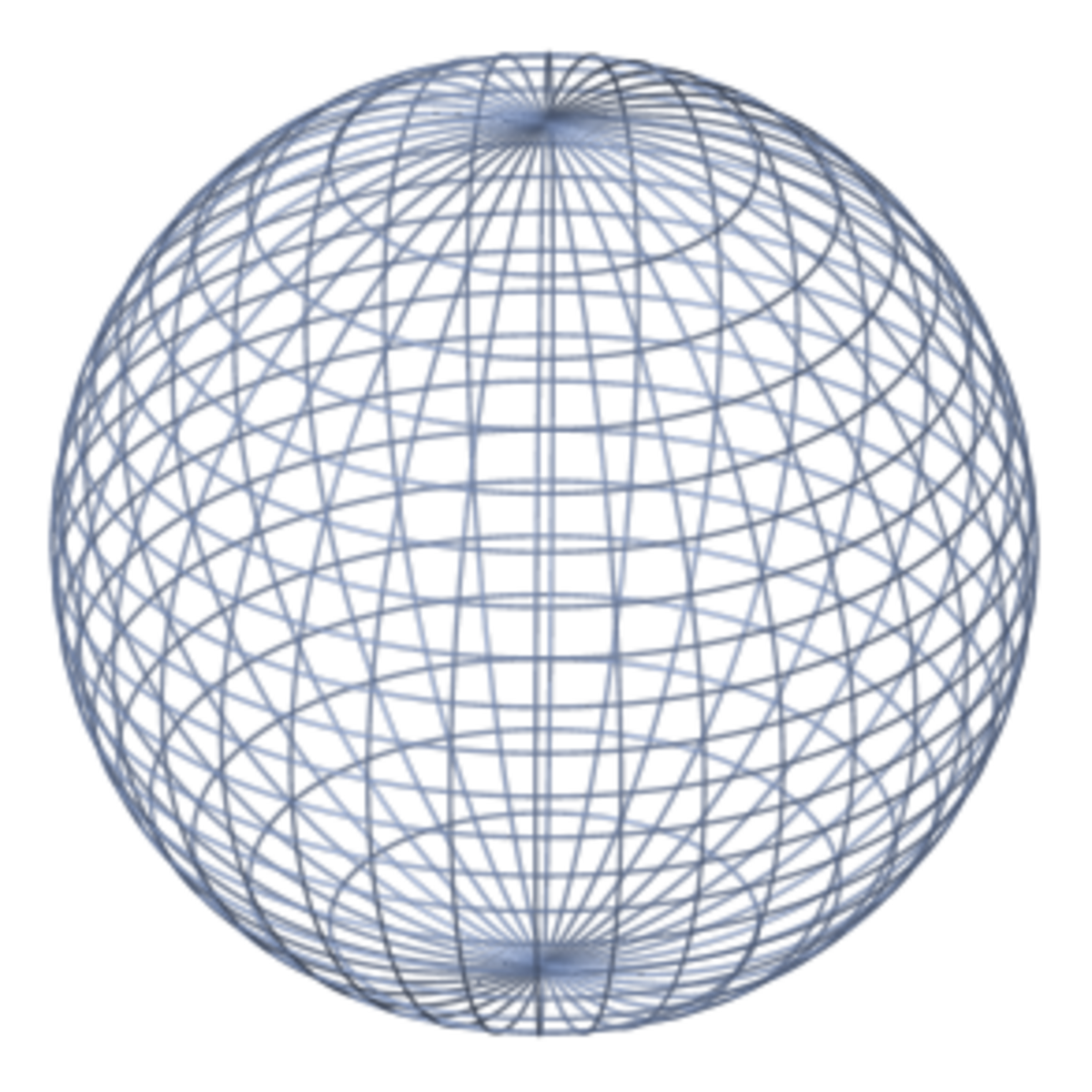

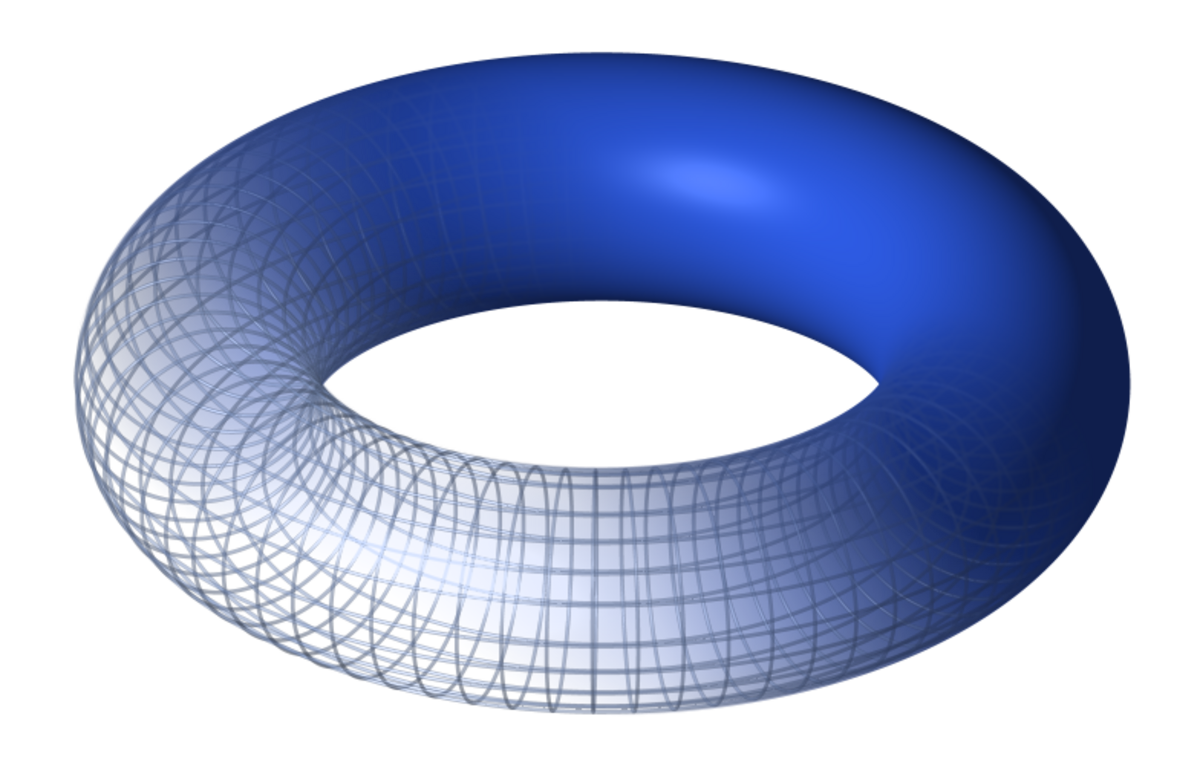

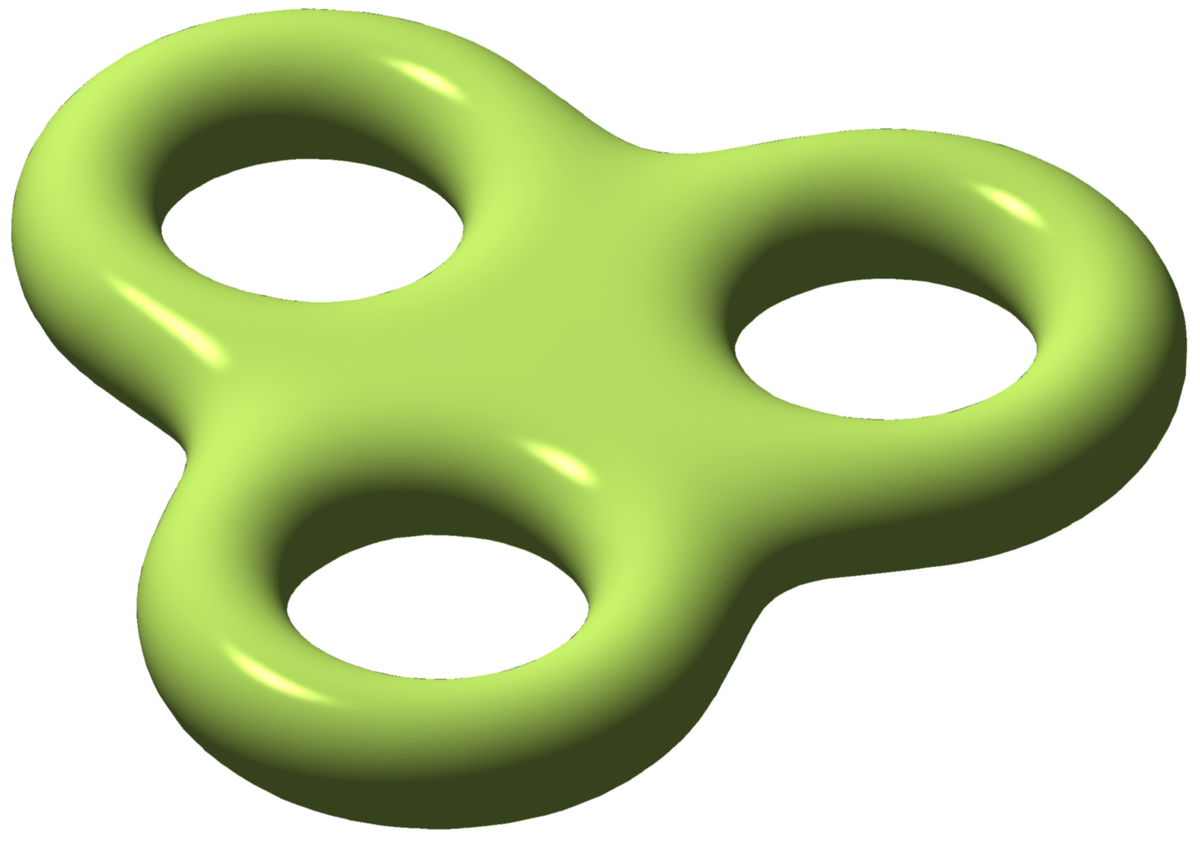

La topologie offre des éléments de réponse pour cette équation. Une surface de cette nature possède un genre. Topologiquement, elle est équivalente à une sphère (genre 0), à un tore (genre 1) ou à une figure comportant n trous (genre n). Dans le cas d'une variété algébrique, définie par une équation du type P(X, Y), où P est un polynôme à coefficients rationnels, le genre de la variété est une indication sur le nombre de solutions. Ce résultat, qui porte le nom de théorème de Faltings, est de la même famille d'outils que ceux utilisés pour la démonstration du théorème de Fermat.