Extinction de l'Holocène - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Causes

Quoique d'autres facteurs puissent jouer, la plus grande partie des indices indique les activités humaines comme cause directe ou indirecte des extinctions de l'holocène.

Les activités en causes sont pour la période préhistorique :

- l'extermination par surchasse de grands animaux,

- la transformation du milieu (anthropisation) par incendies (écobuage), défrichement, mise en culture, et leurs effets notamment d'érosion (les grandes destructions de forêts par le feu dès la fin de la préhistoire, en Chine notamment, il y a 8 000 ans environ, ont conduit à un apport massif de sédiments et de carbone dans les cours d'eau et les estuaires,)

- le transport d'espèces dans de nouveaux milieux où elles entrent en concurrence avec les espèces locales et conduisent à leur disparition.

Les activités en cause pour la période historique et moderne sont plus diverses.

Extinctions plus récentes

Nouvelle-Zélande

Vers 1500, plusieurs espèces se sont éteintes après l'arrivée des colons polynésiens, dont :

- Dix espèces d’oiseaux ratites géants incapables de voler

- Les aigles géants d'Haast

- Les prédateurs adzebill, oiseaux qui ne volent pas

L'arrivée des occidentaux et de leurs animaux domestiques a provoqué de nombreuses autres extinctions.

Pacifique, Hawaï inclus

De récentes recherches, basées sur des fouilles archéologiques et paléontologiques dans 70 îles différentes, ont montré que de nombreuses espèces se sont éteintes au moment même où les polynésiens traversaient le Pacifique, et que cela a commencé il y a 30 000 ans par l'archipel Bismarck et les îles Salomon. On estime actuellement que, parmi les espèces d'oiseaux du Pacifique, il y en a 2 000 qui se sont éteintes depuis l'arrivée des humains. Parmi ces extinctions, on trouve :

- les moa-nalos, canards picorants géants d'Hawaii.

- un des mégapodes géants de Nouvelle-Calédonie.

- les crocodiles mékosuchines de Nouvelle-Calédonie, Fidji et Samoa.

Madagascar

À l'arrivée des humains il y a environ 2000 ans, presque toute la mégafaune de l'île s'est éteinte, dont :

- les aepyornithiformes, ou oiseaux-éléphants, des ratites géants incapables de voler.

- 17 des 50 espèces de lémures, dont :

- les ayes-ayes géants (Daubentonia robusta) ; le dernier spécimen connu a été tué en 1930

- les lémuriens paresseux, dont les Palaeopropithecus de la taille d'un chimpanzé et les Archaeoindris de la taille d'un gorille

- les Megaladapis, des lémuriens arboricoles de la taille d'un orang-outan

- des tortues géantes

- des hippopotames pygmées

Îles de l’océan Indien

Dès le début de la colonisation des humains dans les îles, il y a environ 500 ans, un grand nombre d'espèces se sont éteintes, dont :

- plusieurs espèces de tortues géantes des Mascareignes dont les Seychelles;

- 14 espèces minimum d'oiseaux sur les îles des Mascareignes, dont les fameux dodos, les solitaires de Rodrigues, et les ibis de La Réunion.

Les extinctions préhistoriques

Une des disparitions les plus célèbres est celle du mammouth laineux.

Les causes

Aucune cause n'est aujourd'hui formellement ni précisément identifiée avec certitude, mais un faisceau d'indices laisse penser qu'elles sont principalement liées aux activités humaines.

L'hypothèse humaine

Le facteur souvent présenté comme le plus probable de la disparition de la mégafaune est l'homme, non seulement à cause de la chasse (le site Clovis en Amérique du Nord semble démontrer que cette hypothèse n'est pas suffisante) mais aussi à cause des pratiques de culture sur brûlis, ou des brûlis dans le seul objectif de chasse, qui modifient profondément la flore d'une écozone. On a longtemps cru observer que partout la faune a fortement décru à la même période que l'apparition de l’homme. Toutefois de nouvelles données archéologiques, notamment au Brésil dans le site de Santa Elina (Mato Grosso) fouillé par Agheda et Denis Vialou, indique un sérieux décalage entre l'apparition de l'homme et la disparition de la mégafaune. En effet, le site montre la coexistence de l'homme et du Glossotherium dans deux couches respectivement datées de 25 000 et 9300 BP.

L’hypothèse climatique

Un brusque changement de climat peut fragiliser un biotope et par conséquent entraîner la disparition d'une faune qui n'aurait pas su s'adapter ou eu le temps et la capacité de migrer. Cependant, suite aux réchauffements climatiques, beaucoup d'espèces telles que le mammouth laineux vivaient plus au nord dans des zones froides en Sibérie et dans le détroit de Béring plusieurs milliers d'années après la dernière glaciation d'il y a 12 000 ans. D'autre part, les extinctions de la mégafaune australienne se sont déroulées sur une plus longue période bénéficiant de climats fort différents, bien avant le dernier maximum glaciaire et avant l'augmentation des températures qui ont suivi ce dernier. D'autres extinctions se sont produites sans aucun changement climatique comme à Madagascar, en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Sud.

Les autres hypothèses

À l'hypothèse climatique sont ajoutées quelques fois, pour pallier son insuffisance, d'autres causes comme par exemple des maladies de la flore ou de la faune, des chutes de météorites, etc. L'introduction concomitante d'animaux domestiques et des maladies qu'ils pouvaient transporter est aussi avancée, bien que les animaux domestiques étaient rares pour les aborigènes comme pour les amérindiens.

Faisceaux de cause

Outre des causes potentielles ponctuelles, qui ne peuvent expliquer l'ensemble des faits observés et sont donc contestées, l'évolution du climat pourrait avoir eu également un effet. Mais, certains des chocs climatiques qui ont affecté cette période (ex : réchauffement et invasion marine des années 800 par exemple) pourraient - en partie au moins - aussi avoir des causes humaines. Il pourrait en effet s'agir de conséquences différées des émissions massives de gaz à effet de serre induites par les grandes destructions de forêts par le feu dès la fin de la préhistoire, en Chine notamment, il y a 8000 ans environ, ainsi qu’un apport massif de carbone dans les fleuves et estuaires, dû aux phénomènes d'érosion induits par ces feux et par le développement du labour destructeur de l'humus (puits de carbone), puis par l'usage du bois pour alimenter les forges et l'industrie du métal. L'usage et le drainage des tourbières et autres zones humides pourraient également avoir eu des effets climatiques locaux et globaux, immédiats et différés, qui restent à éclaircir.

L’extinction américaine

L’extinction de l'âge glaciaire est caractérisée par l'extinction de beaucoup de grands animaux pesant plus de 40 kg. En Amérique du Nord, 33 des genres de grands mammifères sur 45 (environ) se sont éteints, en Amérique du Sud 46 sur 58, en Australie 15 sur 16, en Europe 7 sur 23, et en Afrique subsaharienne 2 seulement sur 44. L'extinction en Amérique du Sud témoigne des répercussions du Grand échange inter-américain de populations animales. C'est seulement en Amérique du Sud et en Australie que l'extinction a eu lieu au niveau taxinomique des familles ou au-dessus.

Quatre hypothèses principales concernant cette extinction :

- Les animaux sont morts à cause du changement climatique : le recul de la calotte glaciaire.

- Les animaux ont été exterminés par les humains : "l'hypothèse de l'extermination préhistorique" (Martin, 1967).

- Une alternative de la théorie de la responsabilité humaine est la théorie du météorite hypothétique de Tollman, une théorie controversée qui affirme que l'Holocène a commencé par une extinction massive causée par des impacts de météorites.

- L’apparition de maladies.

L’hypothèse de l'extermination par des humains préhistoriques n'est pas universellement applicable et n'est qu'imparfaitement confirmée. Par exemple, il y a des ambiguïtés concernant le « minutage » de l'extinction soudaine de la mégafaune australienne des marsupiaux, avec l'arrivée de l'homme en Australie. Les biologistes notent que des extinctions comparables ne se sont pas produites en Afrique, où, pourtant, la faune a évolué avec les hominidés. Les extinctions postglaciaires de la mégafaune en Afrique se sont davantage espacées.

Europe

(il y a 15 000 ans environ).

- Mammouth laineux

- Rhinocéros laineux

- Megaloceros

- Lion des cavernes

- Ours des cavernes

- Hyène des cavernes

Îles de la Méditerranée

(il y a 9 000 ans)

- Un hippopotame pygmée, l'hippopotame nain de Crète

- Phanourios minutus de Chypre

- La chèvre des cavernes des Îles Baléares (Myotragus balearicus) de Majorque et Minorque

- Les éléphants nains de Chypre : Elephas cypriotes

- Les éléphants nains de Sicile et de Malte Elephas falconeri

- Le cygne géant (Cygnus falconeri) de Malte

- Le rat géant de Majorque.

Amérique du Nord

Pendant les 50 000 dernières années, dernière glaciation incluse, environ 33 des genres des grands mammifères se sont éteints en Amérique du Nord. Parmi ceux-ci, 15 extinctions de genres peuvent dater sans conteste du bref intervalle allant de 11,5 à 10 mille ans avant notre ère : en gros après la formation du site Clovis en Amérique du Nord. La plupart des autres extinctions se sont aussi produites dans une fenêtre très serrée, quoique certaines aient eu lieu en dehors de ce petit intervalle. À l'inverse, une demi-douzaine seulement de petits mammifères ont disparu pendant ce laps de temps. Les extinctions précédentes en Amérique du Nord se sont produites à la fin des glaciations, mais pas avec un tel déséquilibre entre les grands et les petits mammifères. L'extinction de la mégafaune touche douze genres d'herbivores comestibles (H) et cinq genres de grands carnivores dangereux (C). Les extinctions nord-américaines incluent :

- les équidés américains, cinq espèces (alors que les chevaux asiatiques ont survécu) (H) dont :

- Equus scotti

- quelques espèces de chameaux occidentaux (H) dont :

- Camelops herternus

- les lamas d'Amérique du Nord (H)

- les cervidés, deux genres (H)

- les pronghorns, deux genres (un a survécu) (H)

- les élans-stags, les bœufs des arbustes, les bœufs musqués des bois (une espèce de l'Arctique a survécu) (H)

- les castors géants

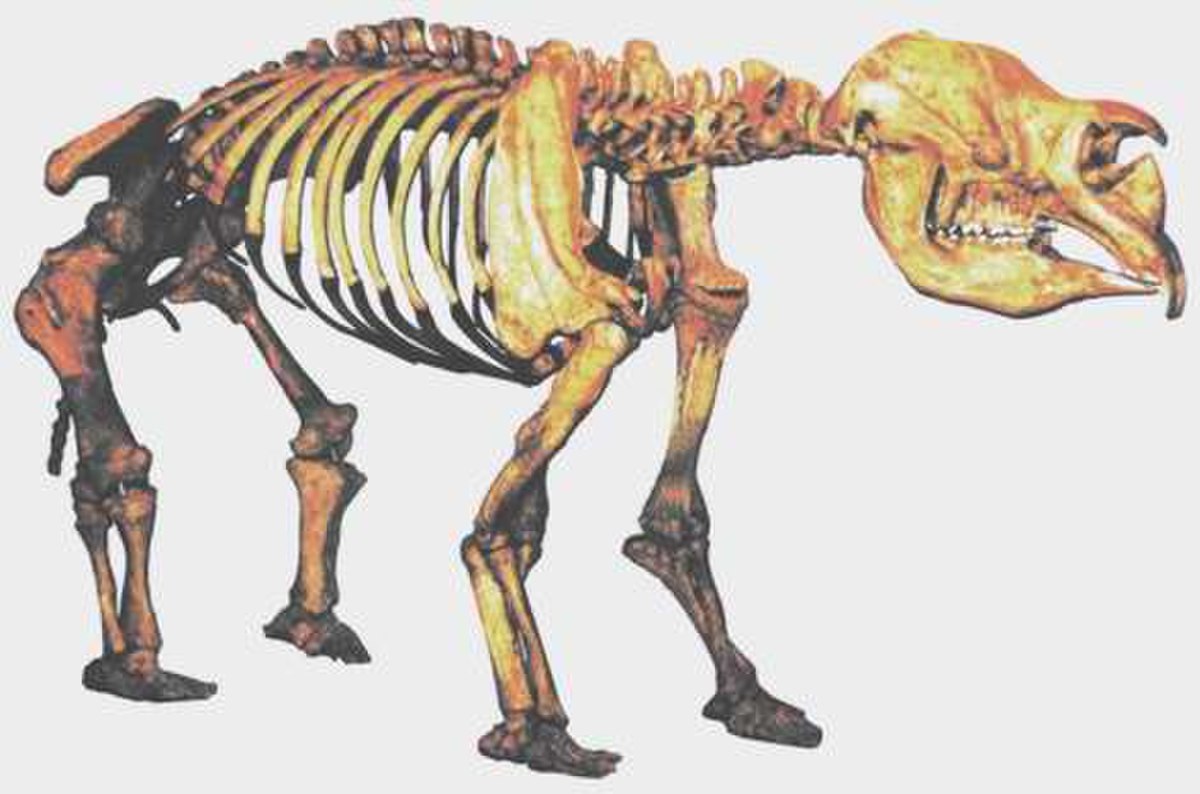

- les paresseux géants du Shasta et autres paresseux géants

- les arctodus (ours plus grand que les grizzlis actuels), cf. ours des cavernes (C)

- Les félins à dents de sabre

- Smilodon fatalis

- chats aux dents de sabre (C)

- les lions américains (plus grands que les lions africains actuels, mais probablement des immigrants récents par la Béringie) (C)

- les Miracinonyx (C)

- les Canis dirus (C)

- les mammouths, plusieurs espèces dont

- Mammuthus columbi

- les mastodontes américains Mammut americanum

- les ancêtres du Bison d'Amérique du Nord

- les pécaris géants

- Dasypus bellus

- Eremotherium rusconii

- Megatherium

- Dinofelis

Les survivants sont aussi significatifs que les disparus : bisons, élans, (récents immigrants par la Béringie), cerfs élaphes, rennes, cervidés, pronghorns, bœufs musqués, mouflons, chèvres des montagnes rocheuses. Tous, sauf les pronghorns, descendent d'ancêtres asiatiques qui se sont adaptés aux prédateurs humains. La thèse de cette connexion a été développée récemment et soutenue en détail par R. D. E. MacPhee, Extinctions in Neartime (1999), pendant une conférence sur les extinctions à l'American Museum of Natural History, en 1997.

C'est l'étude de la culture paléo-indienne et du site Clovis qui a permis de faire le lien entre les humains et les extinctions de l'Amérique du Nord. On pense que les humains utilisaient des atlatls pour tuer les grands animaux. L'opposition principale à cette " hypothèse de l'extermination préhistorique " est que les humains de l'époque, tels que ceux du site Clovis, étaient trop peu nombreux pour être significatifs du point de vue écologique. Mais les autres hypothèses dues au changement de climat ne résistent pas plus à un examen approfondi.

Amérique du Sud

En Amérique du Sud, qui n'a pas ou peu subi de glaciation, la seule conséquence étant l'augmentation des glaciers de la Cordillère des Andes. On peut observer cependant une vague d'extinctions à l'époque contemporaine.

- Paresseux géants.

- Argentavis magnificens

- Glyptodon

- Palaeolama mirifica, un Lama

- Litopterne

- Megatherium

- Tapius veroensis, un tapir

- Phorusrhacos, un oiseau géant

- Canis dirus disparait à l'arrivée de l'homme

Australie

La vague d'extinctions y a démarré plus tôt qu'aux Amériques, au pléistocène. Les soupçons les plus nets pointent sur la période immédiatement après la première arrivée des humains — ce qui correspond à environ 50 000 ans — mais les débats scientifiques continuent pour ce qui concerne l'intervalle exact.