Fusée (astronautique) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Principales catégories de fusée

Les fusées à usage spatial

Les fusées-sondes

Une fusée-sonde est une fusée décrivant une trajectoire sub-orbitale permettant d'effectuer des mesures et des expériences. Lancée verticalement, une fusée-sonde peut emporter des centaines de kilogrammes d’instruments ou d’expériences scientifiques à une altitude comprise entre une centaine et un millier de kilomètres selon les modèles. Sa charge utile, abritée dans la pointe de l’engin, est récupérée avec un parachute. Les recherches effectuées avec les fusées-sondes portent essentiellement sur 2 thèmes :

- l'étude de la haute atmosphère

- la recherche en microgravité

Les fusées à usage militaire

Un missile balistique est une fusée transportant une charge militaire généralement nucléaire dont la trajectoire est balistique. La phase balistique est précédée par une phase d'accélération alimentée par un moteur-fusée donnant à l'engin l'impulsion nécessaire pour atteindre sa cible.

On distingue :

- le missile tactique (dit aussi opérationnel ou de théâtre) est destiné à étendre la capacité offensive des forces armées au-delà de celle de l'artillerie traditionnelle. Généralement sa portée se limite à quelques centaines de kilomètres et il est doté d'une charge conventionnelle.

- le missile stratégique destiné à un rôle dissuasif ou d'intimidation dont la portée est de plusieurs milliers de km. Il est généralement doté d'une charge non-conventionnelle, particulièrement nucléaire.

Génèse des fusées

Premiers travaux théoriques

Les plus grands progrès de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale sont dus à Constantin Tsiolkovski à qui l'on doit la découverte de la loi fondamentale du rapport de masse impliquant le découpage en plusieurs tronçons des fusées et les calculs et dessins d'une chambre de combustion à refroidissement pour deux combustibles, devenant un véritable visionnaire de l'astronautique.

Le défrichage de l'entre deux guerres

Les autres pionniers sont Pedro Paulet, réalisateur du premier moteur à propergols liquides, Louis Damblanc qui lança la première fusée à étages, et bien sûr, Robert Goddard.

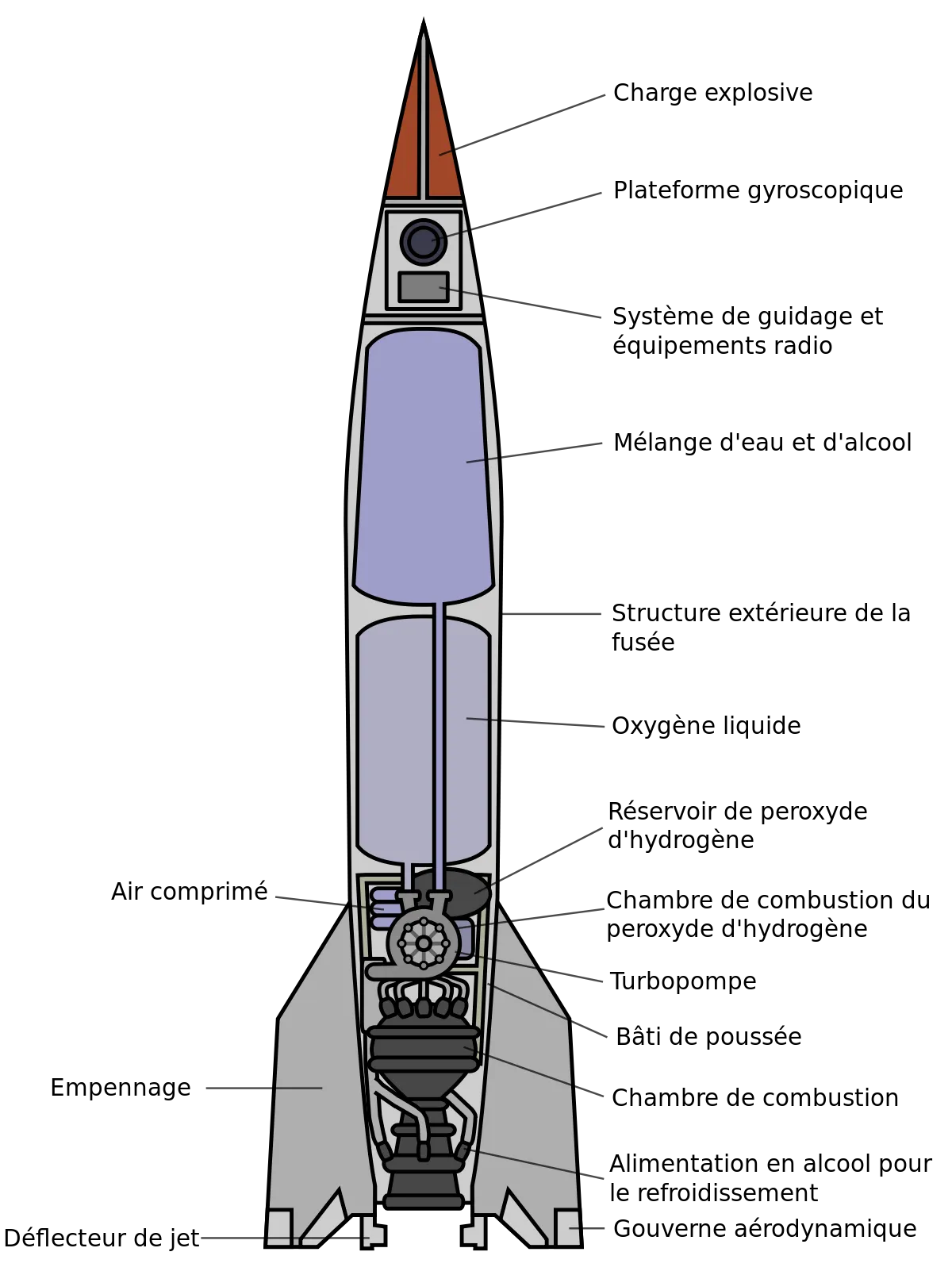

V2 première fusée opérationnelle

Même si on pensait dès le début du XXe siècle à un usage pacifique pour des voyages interplanétaires, c'est uniquement les militaires qui ont développé les fusées pour en faire des missiles à longue portée. Notamment les Allemands avec les travaux de Werner von Braun, avec le fameux V2. Après la guerre, les États-Unis et l'URSS récupérèrent le matériel et les ingénieurs allemands pour leur propre compte (voir Opération Paperclip). Le premier « V2 » américain, sur lequel travaillait von Braun, décolla le 14 mars 1946. Le « V2 » soviétique, lui, décolla le 18 octobre 1947 sous la direction de Sergueï Korolev et Valentin Glouchko. La course vers l'espace était commencée.

Évolutions futures

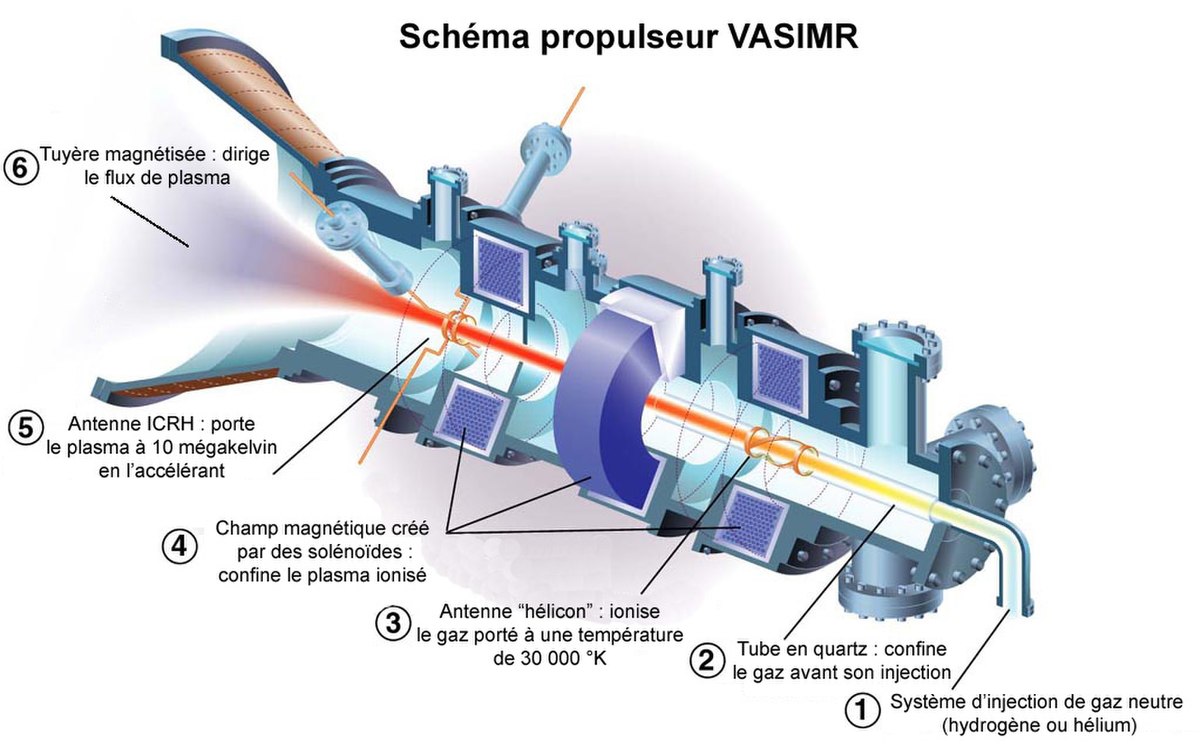

Nouveaux types de propulsion

Fusée réutilisable

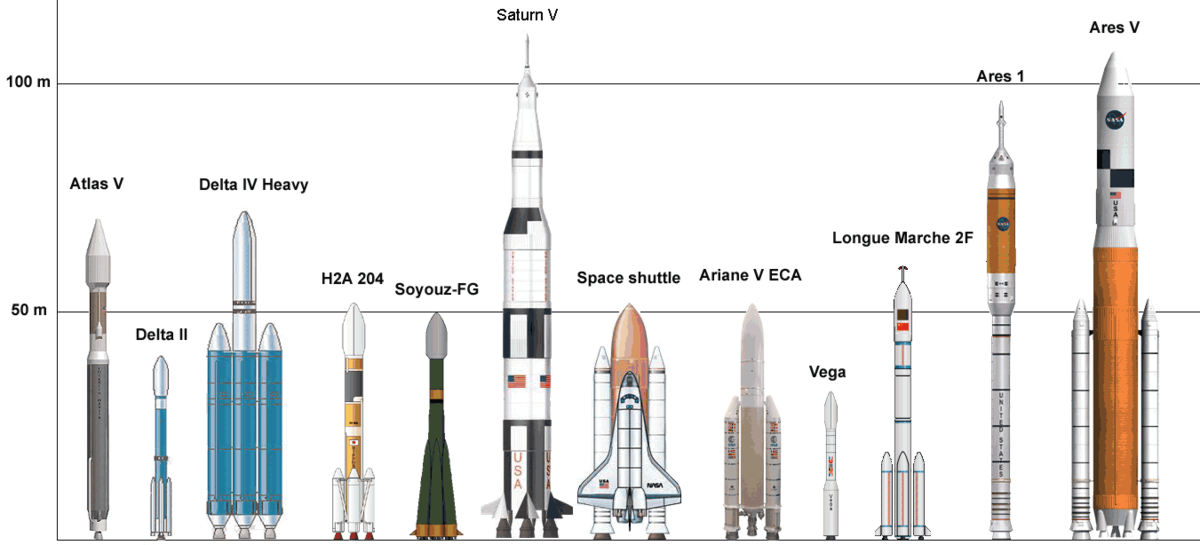

Performances des lanceurs existants

Indépendamment de sa taille deux paramètres suffisent pratiquement pour définir les performances d'une fusée :

- L'indice structurel. Cet indice structurel dépend du poids de la structure mais également de la compacité du moteur-fusée

- La vitesse d'éjection des gaz qui dépend essentiellement de la nature de ces gaz

| Lanceur | Constructeur | Date 1er vol | Capacité (tonnes) orbite basse | Capacité (tonnes) orbite géostationnaire | Masse (tonnes) | Hauteur | Vols réussis nbre vols | Remarques | Statut |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Angara A5 |

| 2011 | 24,5 | 4,5 | 759 | 55,4 | 0 | En développement | |

| Ares V |

| 2019 | 188 | - | ? | 116 | 0 | En développement | |

| Ares I |

| 2009 | 25 | - | ? | 94 | 0 | Dédiée aux vols habités | En développement |

| Ariane 5 ECA |

| 2002 | 21 | 9,6 | 780 | 56 | 17/18 | En opération | |

| Atlas V 400 |

| 2002 | 12,5 | 7,6 (GTO) | 546 | 58,3 | 8/8 | En opération | |

| Delta II |

| 1989 | 2,7-6,1 | 0,9-2,17 (GTO) | 152-232 | 39 | 140/142 | En opération | |

| Delta IV Heavy |

| 2004 | 25,8 | 6,3 | 733 | 77,2 | 2/3 | En opération | |

| Falcon 9 |

| 2009 | 9,9 | 4,9 (GTO) | 325 | 54 | 0 | En développement | |

| GSLV |

| 2001 | 5 | 2,5 (GTO) | 402 | 49 | 4/5 | En opération | |

| H2A 204 |

| 2006 | 15 | 6 (GTO) | 445 | 53 | 1/1 | La série H2A comprend d'autres modèles. Premier lancement 2001. 14 lancements réussis sur 15. | En opération |

| Longue Marche 2F |

| 1999 | 8,4 | - | 464 | 62 | 7/7 | Dédiée aux vols habités | En opération |

| Proton |

| 1965 | 22 | 6 (GTO) | 694 | 62 | 294/335 | En opération | |

| Space Shuttle |

| 1981 | 24,4 | 3,8 (GTO) | 2040 | 56 | 124/125 | Vols habités. | En opération |

| Saturn V |

| 1967 | 118 | - | 3039 | 110 | 13/13 | Arrêtée | |

| Soyouz-FG |

| 2001 | 7,1 | - | 305 | 49,5 | 17/17 | Premiers vols de la série en 1966 (plus de 1700 vols) | En opération |

| Titan IV B |

| 1997 | 21,7 | 5,8 | 943 | 44 | 15/17 | Arrêtée | |

| Vega |

| 2009 | 1,5 | - | 137 | 30 | 0 | En développement | |

| Zenit |

| 1999 | - | 5,3 | 462 | 59,6 | 26/29 | lancé depuis une plateforme mobile en mer | En opération |

Le développement des lanceurs spatiaux

Principales caractéristiques des ergols utilisés couramment

| Carburant | Comburant | Rapport de mélange | Densité moyenne du mélange | Température de combustion | Vitesse d'éjection | Avantages et inconvénients | Utilisation | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Désignation | Température ébullition | Densité | Caractéristiques | Désignation | Température ébullition | Densité | Caractéristiques | ||||||

| Kérosène | 80 °C à 150 °C | 0,8 | Oxygène | -183 °C | 1,14 | 2,4 | 1,02 | 3400 °C | 3 000 m/s | cryogénique | |||

| UDMH | 63 °C | 0,8 | Oxygène | 1,7 | 0,97 | 3200 °C | 3 200 m/s | cryogénique | |||||

| Hydrogène | -253 °C | 0,07 | Oxygène | 4 | 0,28 | 2700 °C | 4 300 m/s | cryogénique | |||||

| UDMH | Tétraoxyde d'azote | 21 °C | 1,45 | 2,7 | 1,17 | 2800 °C | 2 900 m/s | hypergolique stockable toxique | |||||

| Kérosène | Acide nitrique | 86 °C | 1,52 | 4,8 | 1,35 | 2950 °C | 2 600 m/s | non cryogénique | |||||

| Hydrazine | 114 °C | 1,01 | Fluor | -188 °C | 1,54 | 2 | 1,30 | 4300 °C | 3 700 m/s | cryogénique | |||

| Hydrogène | Fluor | 8 | 0,46 | 3700 °C | 4 500 m/s | hypergolique | |||||||