Histoire de la thermodynamique classique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

XVIIe siècle - XVIIIe siècle

Instruments de mesures

La notion de chaleur, ou plutôt de transfert thermique, n'est reconnue que tardivement comme discipline scientifique à part entière. Cela s'explique notamment par le manque d'instruments et de méthodes afin de la mesurer. Si bien que dès lors des instruments de mesure conçus, la discipline pu prendre de l'ampleur. Des recherches expérimentales sont entreprises, suivi par une théorie mathématique.

Le terme thermomètre apparait pour la première fois dans La récréation mathématique de P. Leurichon, publier en 1624, dans lequel il définit le thermomètre comme « un instrument pour mesurer les degrés de chaleur ou de froidure ». Les premiers thermomètres connus sont conçus entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle par Galilée, lui permettant d'étudier les phénomènes de dilatation thermique. Néanmoins, ces premiers thermomètres sont très aléatoires.

L'intervention du physicien allemand Gabriel Fahrenheit durant le XVIIe siècle permet de diminuer les incertitudes de mesure grâce à de meilleurs instruments. Il construit ainsi dès 1709 des thermomètres à esprit de vin destinés aux observations météorologiques qui seront d'une inhabituelle précision et fidélité pour l'époque. Il établit pour cela une graduation précise en augmentant le nombre de division de celle d'Ole Christensen Rømer, une des premières graduations de l'histoire.

Statut de la chaleur

Conception des scientifiques du XVIIe siècle

De nombreux scientifiques ont apporté des réflexions et des explications différentes à la notion de chaleur. Francis Bacon est une figure importante dans l'histoire de la thermodynamique. En 1620, il défend la méthode expérimentale et mène de nombreuses observations sur la chaleur. Il suggère que la chaleur est reliée au mouvement (Novum Organum, livre II, XI).

Descartes interprète quant à lui la notion de chaleur rapportée aux « éléments de base de sa philosophie », à savoir l'étendue et le mouvement. Contrairement à la conception scolastique qui considère la chaleur comme une quantité, Descartes considère qu'un corps est plus ou moins chaud selon que les mouvements des particules qui le constituent ont un mouvement plus ou moins « peu ample et très rapide ». Il effectue ainsi un lien entre ce qu'il appelle « mouvement calorifique » et quantité de mouvement. Descartes définie de la manière suivante la notion de quantité de chaleur : « la quantité de chaleur qu'un corps dégage en se modifiant, c'est la diminution de quantité de mouvement qui anime les petites parties de ce corps ». Leibniz et Newton ont également retenu cette conception, même si Leibniz préfère considérer la force vive comme la résultante de ce mouvement.

Théorie du calorique

Antoine Lavoisier, chimiste français, établit une théorie du calorique dans laquelle il stipule que la chaleur est un fluide élastique, le calorique, s'écoulant des corps chauds vers les corps froids. Le calorique est également perçu comme un gaz sans masse capable de pénétrer les solides et les liquides. Ainsi, selon Lavoisier, un corps est plus chaud car il s'est combiné avec le calorique, gaz sans masse. L'explication de ce phénomène trouve ses origines dans la réfutation de la théorie du phlogistique, développée par Georg Ernst Stahl, qui considérait que la chaleur était un fluide dénommé phlogistique et que tous les matériaux inflammables contiennent du phlogiston, une substance incolore, inodore, impondérable qui serait dégagée en brûlant. Or Lavoisier, suite à des expériences, découvre que la combustion d'un corps nécessite de l'oxygène et que le poids du corps final est celui de l'objet « brulé » et de l'oxygène.

Il est plus simple d'admettre qu'un solide élastique puisse se combiner avec un gaz élastique formant un corps lui-même élastique plutôt que deux corps non élastiques ensembles. Dans cette nouvelle théorie, le calorique n'est plus un constituant initial du corps, mais le produit de la combustion entre deux corps. Il ajoute par ailleurs, suite à une combustion de phosphore dans l'oxygène que « l'expérience prouve d'une manière évidente qu'à un certain degré de température, l'oxygène a plus d'affinité avec le phosphore qu'avec le calorique et qu'en conséquence, le phosphore décompose l'oxygène, qu'il s'empare de sa base et qu'alors le calorique qui devient libre, s'échappe et se dissipe en se répartissant dans les corps environnants ».

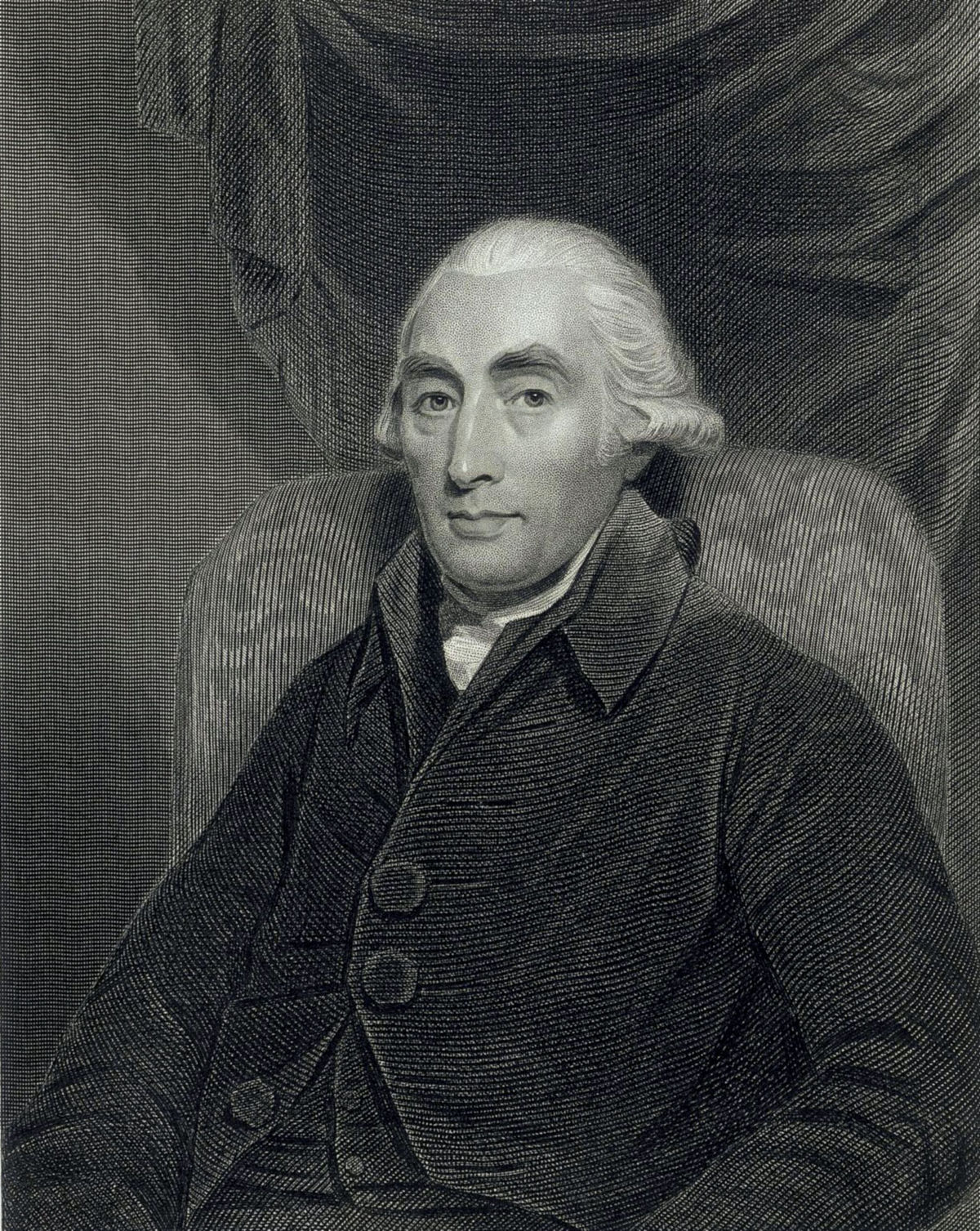

Joseph Black révolutionne

Chaleur latente et chaleur spécifique

« Avant l'époque où le docteur Black commença ses travaux, on supposait généralement que les solides, une fois parvenus à leur point de fusion, étaient convertis en liquide par l'addition d'une petite quantité de calorique, et qu'alors aussi ils redevenaient solides par une très petite diminution de calorique qui leur avaient été nécessaire pour les amener à cette température. »

— H. Guerlac

La théorie développée par Descartes demeure le fondement de la chaleur durant plus d'un siècle, jusqu'à la découverte par le chimiste et physicien écossais Joseph Black de l'existence de la chaleur spécifique. En effet, l'élévation d'un degré de la température d'un corps nécessite une quantité de chaleur différente selon le corps et selon la température à laquelle l'opération s'effectue. En 1761, Black découvre le phénomène de la chaleur latente, c'est-à-dire les échanges de chaleur liés à la fusion ou à l'évaporation d'une substance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'eau continue d'absorber de la chaleur sans changement de température dès quelle change d'état.

Black démontre, en mélangeant des poids de différentes températures et de différentes matières, la conservation de chaleur s'échangeant entre les corps. Il met également en évidence que l'apport d'une même quantité de chaleur à des corps différents n'engendre pas la même élévation de température. Il définit alors un coefficient spécifique à chaque substance permettant de traduire ce phénomène, dénommée plus tard « chaleur spécifique ». L'éclairage apporté par Black est une véritable révolution et « rompt tout lien entre le sens que le mot chaleur a dans la langue vulgaire et le sens qu'il prend dans le langage des physiciens ».

Dualité entre mouvement et matière

La relation entre chaleur et matière est désormais préférée à celle entre chaleur et mouvement. Ces découvertes s'expliquent notamment par le fait que le XVIIIe siècle est marqué par des théories substantialistes plutôt que cartésiennes. La conception de la chaleur de Descartes était d'ailleurs une pierre d'achoppement dans les théories de Newton. Même si Joseph Black ne cautionne pas la théorie matérialiste, l'enseignement qu'il prodigue à l'université de Édimbourg et la large diffusion de ses écrits contribuent à l'affirmation de la conception matérialiste, à savoir que la chaleur est un fluide impondérable et indestructible, aux yeux de l'opinion générale.

Néanmoins, Laplace et Lavoisier entament dans l'œuvre Mémoire sur la chaleur qu'ils écrivent en 1783, une réflexion sur l'hypothèse que le mouvement et la matière sont à l'origine, conjointement, de la chaleur. Cette dernière théorie, s'inspirant de théories newtoniennes, demeure très populaire auprès des savants de l'époque. « Laplace, si prudent et si réservé en 1783, allait devenir le plus ferme champion de la théorie du calorique ».

« On sait que les corps, même les denses, sont remplis d'un grand nombre de pores ou de petits vides, dont le volume peut surpasser considérablement celui de la matière qu'ils renferment ; ces espaces vides laissent à leurs parties insensibles la liberté d'osciller dans tous les sens. C'est ce mouvement qui constitue la chaleur. »

— Antoine Lavoisier, Mémoire sur la chaleur

Changement d'états

Alors que Joseph Black finit par admettre dans les années 1790 que le changement d'état d'un corps serait dû à la « combinaison chimique » entre la chaleur — ou le calorique — et du corps en question, William Irvine, qui travailla avec lui sur la détermination des chaleurs latentes de vaporisation des corps, considère que la chaleur latente est l'effet d'une brusque modification de la capacité calorifique du fluide lors du changement d'état, et qu'il n'y a pas de ce fait de combinaison entre le corps et le calorique.

Irvine conclut, en prenant en compte le fait que la chaleur spécifique est indépendante de la température, que la quantité absolu de calorique dans un corps est proportionnelle à la chaleur spécifique du corps. Cette conception lie la température d'un corps à sa quantité absolue de calorique si bien qu'il est aisé de déterminer, en connaissant le calorique de chacun des corps, le calorique du composée final.

La théorie développée par Lavoisier et Laplace interprète les changements d'états comme l'action du calorique sur les liaisons entre les molécules. Lorsque le corps est à l'état solide, les forces attractives entre les molécules expliquent leur union. L'apport de chaleur, i.e. de calorique, tend à séparer les molécules en raison de son caractère répulsif. Lors d'un changement d'état, Lavoisier constate que le corps prend du volume et donc il suppose qu'il peut contenir davantage de calorique. Ainsi, il décrit le phénomène de chaleur latente comme l'augmentation proportionnelle entre quantité de calorique et de volume, si bien que la tension du calorique n'augmente pas et que donc la température demeure constante.

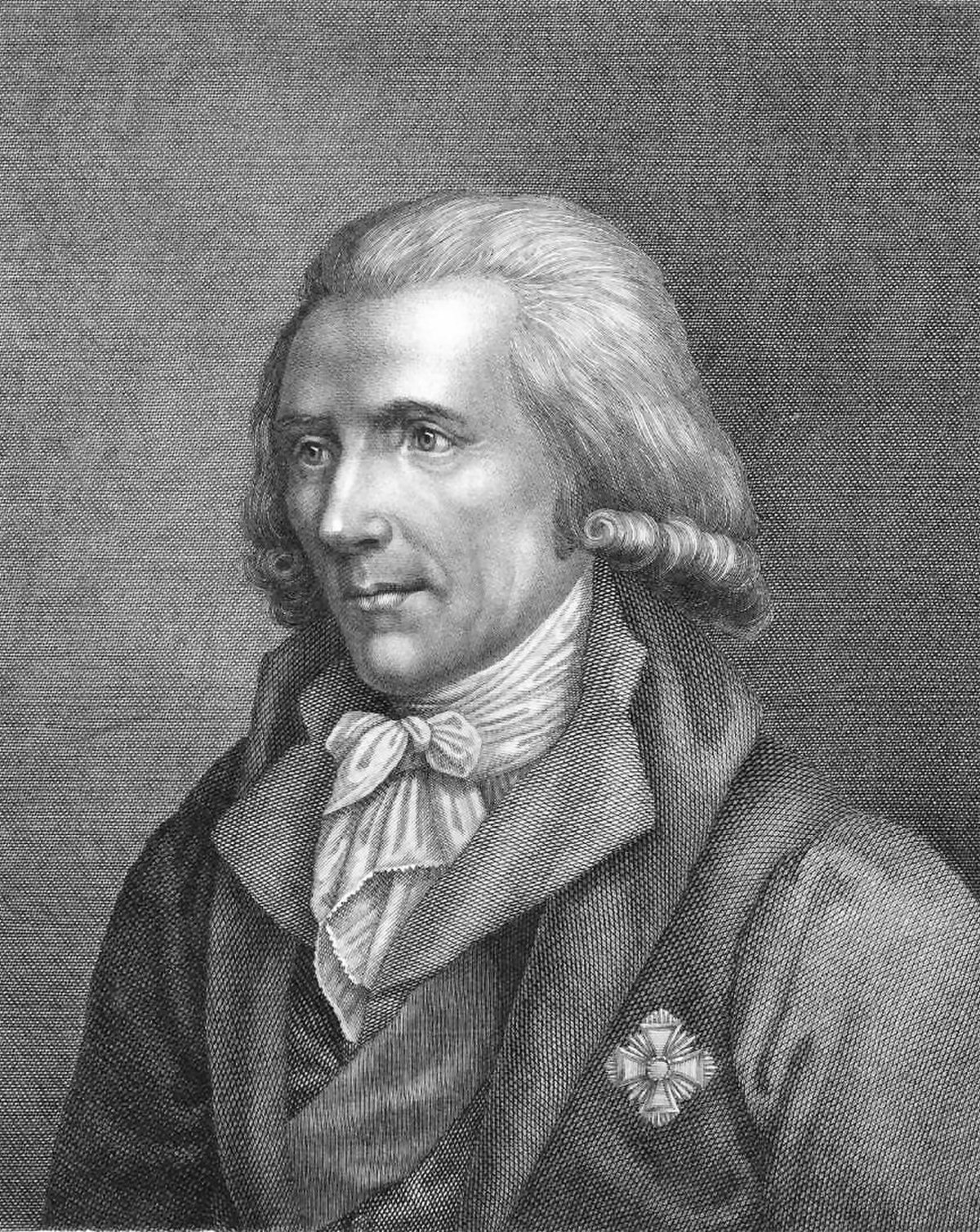

La chaleur, forme d'énergie

La plus grande critique survenue à l'égard de la « théorie du calorique » est l'initiative de l'américain Benjamin Thompson. Suite à de nombreuses expériences qu'il réalise, Thompson en déduit en 1787 que le calorique, s'il existe, est sans masse. Il est par ailleurs convaincu que la chaleur est due au mouvement. Il pressent en 1798 le premier principe de l'énergie, en observant la production de chaleur lors du forage des canons. En effet, il constate qu'en plaçant un foret dans un fut de canon en cuivre, lui-même placé dans une caisse remplie d'eau froide, la mise en marche du foret fait bouillir au bout d'un certain temps, l'eau. Pour éviter que ces détracteurs ne considèrent que la chaleur soit due au cuivre, il montre que l'apport de chaleur est continuel tant que l'on fournit du travail. L'hypothèse de « chaleur substance matérielle » est ainsi mise à mal.

Ce regain d'intérêt pour le mouvement mis en lumière par de nouvelles expérimentations ne s'éloigne que de peu de la théorie dynamique de Leibniz sur la force vive qu'il développe en 1678. Il énonça en effet un principe de conservation « répondant à la mesure de la force mouvante selon le produit de la masse par le carré de la vitesse ». Cette « force » peut être considérée comme une sorte d'énergie cinétique ou d'énergie reliée au mouvement des objets.