Lapin domestique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le lapin domestique et l'homme

Domestication

Le lapin domestique est issu du lapin européen (Oryctolagus cuniculus), animal originaire d'Europe occidentale. C'est le seul animal d'élevage originaire d'Europe. Autrefois très abondant en Espagne, c'est là qu'il est rencontré pour la première fois par les Romains, qui sont initiés par les Ibères à la consommation de laurices. Des leporaria, ancêtres des garennes médiévales, sont alors créés pour garder des lapins à disposition, faciles à chasser, dans de grands espaces clos. C'est Varron (116-27 av. J.C.) qui nous fournit le premier témoignage écrit de ces pratiques. Toutefois, le lapin européen devenu « lapin de garenne », n'a été réellement domestiqué que tardivement, au cours du Moyen Âge, par les moines. Ainsi, au VIe siècle, dans son Histoire des Francs, Grégoire de Tours reproche à ceux-ci de consommer des laurices en période de Carême, ce met étant considéré comme d'« origine aquatique » et donc autorisé. C'est vraisemblablement pour obtenir des laurices plus aisément que les moines ont les premiers eut l'idée de placer les lapines dans des cages. Les grands principes de l'élevage de lapin sont établis dès le début du XVIIe siècle par des auteurs tels que Olivier de Serres ou Jean Liébault, et resteront inchangés pendant près de quatre siècles. Si les pratiques d'élevage restent similaires, la cuniculture connaît un certain essor au XIXe siècle, et c'est à ce moment qu'apparaissent les premières races modernes. Au XXe siècle, les travaux de recherche menés aux États-Unis puis en France avec l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) vont permettre de révolutionner l'élevage, qui va passer dans l'ère de la production de masse avec l'augmentation de la taille de structure et l'adoption de pratiques telles que la conduite en bande.

Élevage

Le lapin est généralement élevé pour sa chair, mais aussi pour sa fourrure, sa peau ou ses poils. Plus récemment, il est devenu un animal de compagnie de plus en plus apprécié, et s'est également révélé comme animal de laboratoire. Parfois, les lapins sont même éduqués pour participer à des concours sportifs. Les modes d'élevage sont également variés. Les élevages familiaux traditionnels sont majoritaires en nombre et souvent tournés vers l'autoconsommation, l'élevage est donc peu intensif et souvent de taille modeste. Les élevages rationnels de grande taille élèvent les lapins dans des cages au plancher grillagé, pratiquent la conduite en bande et l'insémination artificielle, et ont un cycle de production court qui leur permet d'être très productifs.

Élevage pour la chair

L'alimentation humaine constitue la première utilisation du lapin. Les ossements découverts sur des sites d'habitat indiquent que le lapin était la principale source d'alimentation carnée en Provence aux alentours du VIIIe et du VIIe millénaire avant J.C. L'importance du lapin dans l'alimentation a fortement régressé au cours du mésolithique, puis au bronze moyen et à l'âge du fer au point de presque disparaître. L'intérêt pour la production de viande de lapin est surtout née avec la consommation des laurices à compter de l'époque romaine. Plus tard, le lapin s'est révélé une bonne solution pour obtenir de la viande à disposition des habitants des villes sans nécessiter de surfaces cultivables lors de la révolution industrielle. La viande de lapin présente des caractéristiques intéressantes pour l’alimentation humaine, elle est riche en protéines et pauvres en lipides et en cholestérol. Par ailleurs, elle est bien pourvue en minéraux mais pas en sodium, et apporte des omega 3.

La production de viande de lapin reste toutefois modeste comparée à d’autres. Ainsi, en 2008, la production mondiale de viande de lapin est estimée à 1,2 millions de tonnes par la FAO, avec une augmentation de 13,5% depuis 2000. 4 pays se partagent 72% de la production mondiale : la Chine (450 000 tonnes), l'Italie (225 000 tonnes), l'Espagne (108 000 tonnes) et la France (80 000 tonnes). L'Union européenne à 25 est la première zone de production avec 515 000 tonnes produites. La viande de lapin ne représente que 1,2 % de la viande produite en Union Européenne et 0,66 % de la viande produite dans le monde. La consommation de viande de lapin est limitée à quelques pays tels que la France et ses pays limitrophes, notamment la Belgique, l'Espagne et l'Italie, mais aussi la Chine où cette production s'est beaucoup développée sans que l'on sache comment elle y a été introduite. En Angleterre, la consommation de lapin s'était développée au début du XIXe siècle mais fut très vite abandonnée car son élevage comme animal de compagnie en a fait un interdit alimentaire. Dans la plupart des autres pays, il n'existe pas de culture quant à la préparation de cette viande en cuisine. Même en France où la consommation est l'une des plus fortes avec 1,2 kg de viande consommés par habitant et par an, elle reste modeste. Seuls 45 % des ménages consomment du lapin en 2003, et la plupart en achètent une seule fois par an (8 % en achètent plusieurs fois par an). Cette consommation concerne principalement une population assez âgée. Le lapin est surtout acheté en grande surface sous forme de lapin entier. Les découpes tendent à se développer mais ne représentaient que 26 % des ventes en 2003.

Élevage pour la fourrure et les poils

L'utilisation de la fourrure du lapin comme produit dérivé de la viande s'est rapidement développée au XIXe siècle. Des marchands passent chez les particuliers pour collecter les peaux qui seront ensuite tannées pour produire un cuir assez souple, ou utilisées par la chapellerie pour faire du feutre. En effet, la chapellerie française consomme au début du XIXe siècle environ 15 millions de peaux par an. Les peaux argentées des lapins riches et les peaux à poil long des lapins angoras sont particulièrement appréciées. La fourrure des lapins angoras n'est plus du tout utilisée aujourd'hui, et on ne récolte plus que ses poils. Dans les années 1970, la valorisation des peaux constitue encore le bénéfice des abattoirs. Les peaux ont alors deux utilisations. Elles peuvent être utilisée dans l'industrie de la pelleterie ; les poils sont alors séparés mécaniquement de la peau, et sont filés puis utilisés pour « diluer » le poil angora, ou pour la conception traditionnelle du feutre. Le cuir sont quant à lui utilisé pour fabriquer de la colle ou de l'engrais. Autrement, c'est l'industrie de la pelleterie qui valorisent les peaux en les tannant et en faisant de la fourrure. Aujourd'hui, les peaux ont perdu de leur importance, à l'exception de celles produites dans certains pays d'Europe de l'Est où les fourrures permettent la fabrication de vêtements chauds pour l'hiver rude, et au cas de pays d'Asie du sud-est, du Maroc et du Mexique qui voient se développer un petit artisanat autour des peaux de lapin. Au cours du XXe siècle se développent les lapins rex, caractérisés par une mutation génétique qui fait qu'ils ne possèdent que du sous-poil et qu'ils ont donc une fourrure douce et soyeuse. La création d'une souche appelée Orylag par l'INRA a permis la production de cette fourrure à grande échelle et elle est aujourd'hui utilisée pour la confection de produits de luxe.

Le poil des lapins angoras, qui en raison d’une mutation génétique est particulièrement long, est utilisé par l’industrie textile comme une fibre « spéciale », de la même façon que les fibres obtenues à partir des races de chèvres spécialisées (mohair, cachemire) et de certains camélidés (lama, alpaga, vigogne, chameau). Il permet la confection de produits dits « fantaisie » ou « haut de gamme ». Le poil angora est récolté par tonte (comme en Allemagne) ou épilation (comme en France) et la production mondiale s’élève à environ 9 000 tonnes par an. Le principal producteur est la Chine, malgré l'arrivée récente de cette production dans le pays. La chute des prix causée par le développement de l'élevage chinois a engendré une forte diminution des élevages ailleurs dans le monde. Ces poils sont essentiellement transformés au Japon et en Italie, et les produits manufacturés sont écoulés sur les marchés japonais, allemand et américain.

Animal de compagnie

Le lapin est un animal de compagnie depuis déjà plusieurs siècles. Ainsi, dès la Renaissance, ils sont employés dans ce rôle. C'est un animal facile à apprivoiser et les divers coloris que peuvent prendre sa robe attirent déjà la curiosité à l'époque. Le lapin est un animal de compagnie de plus en plus commun, notamment avec le développement des races naines. Il fait partie des « nouveaux animaux de compagnie » (NAC) et est certainement le plus populaire et le plus répandu d'entre eux. Si n'importe quel lapin domestique peut devenir un lapin de compagnie s'il est apprivoisé assez tôt, les races naines sont les plus courantes dans les foyers. Ainsi, on estime que 3,7 % des foyers français possèdent un lapin nain en 2009. L'élevage du lapin comme animal de compagnie a diverses conséquences sur les pratiques d'élevage. Ainsi, il n'est pas rare de stériliser les lapins domestiques, pour diminuer leur agressivité ou éviter les portées trop nombreuses que procureraient un couple.

Le lapin possède différentes qualités qui lui valent ce succès. En effet, il est très facile à apprivoiser et devient très affectueux, il prend peu de place dans une maison et son entretien est facile. Il est donc très souvent confié aux enfants. Par ailleurs, le lapin peut facilement cohabiter avec les animaux de compagnie courants comme le chat ou le chien si les animaux sont bien habitués à vivre ensemble.

Le développement du lapin comme animal de compagnie peut engendrer un refus de consommation de la part de certaines personnes, et a donc un impact négatif sur la consommation de viande de lapin, et par là sur la production de viande.

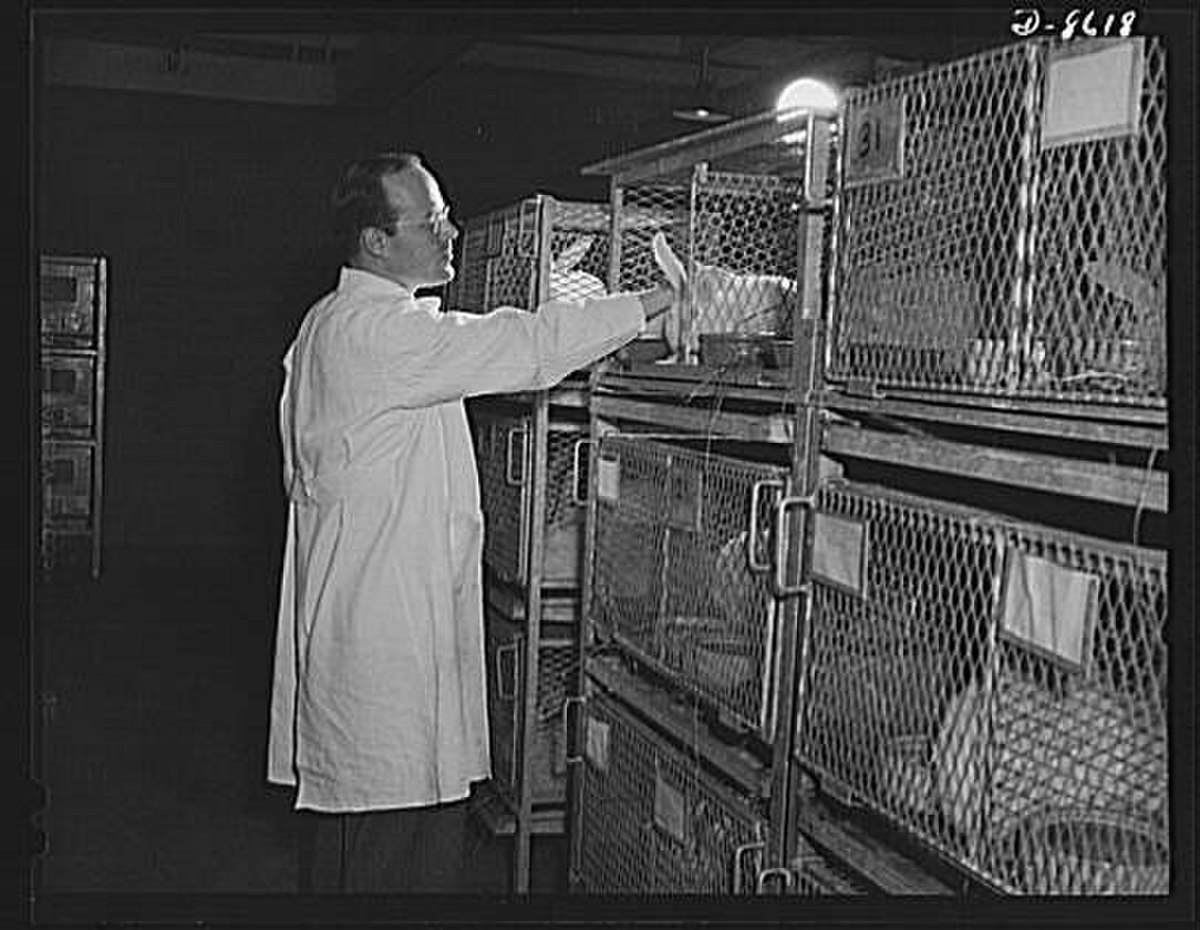

Animal de laboratoire

Le lapin intéresse depuis bien longtemps les scientifiques comme modèle animal. Ainsi, dès le XVIIe siècle, des lapins sont utilisés en ophtalmologie, puis comme modèle d’investigation pour les études pharmacologiques de transfert placentaire de médicaments, métabolites et stéroïdes, sa placentation étant similaire à celle de la femme. Cet animal présente notamment les avantages d'être prolifique, de petite taille et de pouvoir être élevé dans des conditions bien maîtrisées, conditions indispensables pour en faire un animal de laboratoire. Sa taille intermédiaire en fait un sujet idéal pour effectuer des manipulations trop délicates sur les souris et les rats. Les trois races préférentiellement utilisés par les scientifiques sont le néo-zélandais, le hollandais et le bélier. Du fait de sa bonne réponse immunologique, il peut permettre la production d'anticorps spécifiques. C'est aussi un bon substrat pour la toxicologie, car le lapin a une gestation courte est est suffisamment grand pour que les irritations soient bien visibles et que l'on puisse étudier les fœtus. De plus, il est très sensible aux agents tératogènes et a une réponse proche de celle de l'homme. Il est utilisé pour divers test dermatologiques. Il est également utilisé actuellement dans les domaines cardiovasculaires, ostéo-articulaires et respiratoires, ainsi qu'en oncologie et diabétologie. C'est un modèle approprié pour étudier l'hypertension et l'athérosclérose car son métabolisme lipidique est plus proche de l'homme que celui de la souris. Il est adéquat pour étudier l'arthrose et pour valider les nouvelles technologies d’imagerie ostéo-articulaire. L'étude des papillomavirus s'appuie souvent sur des observations sur les lapins. La lapine a également longtemps été utilisée comme diagnostic précoce de grossesse chez la femme. En effet, les hormones particulières à la femme enceinte et présente dans ses urines (des dérivés de la progestérone) provoquent la reprise d'activité de l'ovaire de la lapine qui se les voit injecter par intraveineuse.

Un lapin a été pour la première fois cloné à partir de cellules adultes en 2002, performance réitérée à plusieurs reprises. Les diverses mutations que l'on rencontre chez certaines souches offrent des opportunités pour réaliser des études génétiques. Par ailleurs, on considère généralement que le lapin est plus représentatif des mammifères que la souris pour étudier le développement embryonnaire précoce, et notamment la période d'activation transcriptionnelle du génome et la gastrulation. La transgénèse a permis la production de molécules pharmaceutiques complexes dans le lait de lapin. Cet animal, par sa taille intermédiaire, permet la production de protéines recombinantes en quantité raisonnable et à faible coût. Enfin, sa domestication tardive en fait une espèce idéale pour étudier le processus de domestication et les processus génétiques associés.

Dans le monde, ce sont environ 1,5 millions de lapins qui sont utilisés comme animaux de laboratoire en 1995, ce qui reste une valeur modeste en comparaison de ceux d'autres animaux utilisés pour les mêmes fins. Les pays les plus concernés sont l'Allemagne et les États-Unis qui élèvent chacun 300 000 lapins de laboratoire. On peut d'ailleurs noter qu'aux États-Unis, un élevage à vocation commerciale sur quatre est destiné à la production de lapins pour des laboratoires. Le Japon, et dans une moindre mesure les autres pays d'Europe de l'ouest, le Canada ainsi que la Chine et la Corée du Sud utilisent également des lapins comme modèles d'expérimentations. L'opinion publique n'approuve pas toujours ces expérimentations, et des mouvements se développent pour s'y opposer au Royaume-Uni et aux États-Unis, comme le Human against rabbit exploitation (HARE).

Concours et expositions

Concours raciaux

Les premiers concours dans lesquels apparaissent des races de lapins se tiennent en Europe occidentale et aux États-Unis au XIXe siècle. On peut noter que certaines races ou certaines couleurs de robe ont été spécifiquement sélectionnées pour de telles manifestations. Les standards très stricts que doivent respecter les animaux pour justifier de leur appartenance à la race qu'ils représentent contribuent à la sélection des animaux sur des critères physiques plus que sur des performances zootechniques. On peut noter qu'il n'y a pas de véritable pedigree pour les lapins de race. Les concours sont donc ouverts à tous les animaux, mais la notation des juges sur les standards de la race permet de donner l'avantage aux animaux de race pure. Les éleveurs se regroupent dans des clubs locaux, parfois voués à une race en particulier. Les expositions avicoles, auxquels les lapins participent, sont aujourd'hui courantes en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Aux États-Unis et au Canada, ces concours et expositions sont gérés par l'American Rabbit Breeders' Association (ARBA). La principale manifestation annuelle qu'elle organise sur le plan national rassemble pas moins de 25 000 lapins venus de tout le pays. En France, c'est la fédération française de cuniculture qui parraine ces expositions, rassemble les éleveurs et intervient dans la sélection et la sauvegarde des diverses races.

Si la production de viande n'est pas la préoccupation principale de ces éleveurs, elle accompagne irrémédiablement cette activité du fait de l'abattage des lapins non retenus comme reproducteurs pour la consommation personnelle ou pour la vente. Cette production est loin d'être négligeable, et est même la principale source de viande de lapin aux États-Unis et en Allemagne où elle représente respectivement 60 % et 50 % de la production. On estime cette production à entre 100 000 et 200 000 tonnes de viande par an. Ces éleveurs de loisir représentent par ailleurs un marché important par le biais des diverses revues qui leur sont destinées et les divers concours et foires organisés pour les rassembler. Enfin, les éleveurs de loisir permettent la sauvegarde de nombreuses races de lapins, et donc d'une vaste variabilité génétique gage des progrès futurs de la sélection, tandis que les élevages de rente n'utilisent que quelques races.

On estime en 1995 que 1 à 1,5 millions d'éleveurs sont concernés par cette activité dans le monde. Cette activité de loisir connait un succès particulièrement important en Allemagne et aux États-Unis, où l'on compte 200 000 éleveurs dans chacun de ces pays. Les autres pays de l'Europe germanique sont également tournés vers ce loisir (Autriche et Suisse), ainsi que leurs voisins (Est de la France, Belgique, Pays-Bas, Italie du Nord, République Tchèque, Slovaquie, Pologne, Danemark). Il est également implanté avec des effectifs moindre au Royaume-Uni et au Canada.

Concours de saut

Les concours de saut d'obstacles pour lapins sont apparus en Suède dans les années 1970, avant de se développer à l'ensemble de la Scandinavie, puis à l'Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les premières règles étaient très inspirées des compétitions de saut d'obstacles pour chevaux, mais des règles plus adaptées ont par la suite été conçues au fur et à mesure du développement de ce loisir. La première fédération nationale est créée en Suède en 1995. Des compétitions locales et nationales dans les différents pays où cette pratique se sont développées et permettent aux entraîneurs de gagner des prix mis en jeu par divers groupes comme l’U.S. Rabbit Agility Association, Rabbithopping-USA, l’American Association of Sporting Events for Rabbits ou le 4-H Club.

Les records de saut sont détenus par des lapins danois : 3 m en longueur et 99,5 cm en hauteur.

Autres utilisations

Les déjections produites par les lapins élevés pour la viande ou les poils sont particulièrement riches en éléments fertilisants que sont l'azote, le phosphore et le potassium. Au Royaume-Uni au XIXe siècle, la commercialisation de ce fumier était une source de revenus au même titre que la viande et la fourrure pour les élevages. Aujourd'hui, la trop forte pression de l'élevage dans les zones concernées par la production de lapin et les problèmes de fertilisation associés font de ces matières fertilisantes une source de problèmes plus que de richesse dans les pays développés. Toutefois, elles restent un moyen de fertilisation important en Afrique. Les déjections de lapins sont aussi utilisées pour nourrir les poissons de piscicultures. Cette pratique a été signalée en Chine, en Malaisie et au Cameroun.

Lapin domestique dans la culture

Mythes et légendes

Le lapin, omniprésent à l'état sauvage puis domestique, est de facto un animal qui « hante toutes nos mythologies, nos croyances, nos folklores », sans que l'on puisse savoir de quelle espèce il est question, et encore moins si l'on parle de lapin domestique ou sauvage. Il est même confondu avec le lièvre, en raison de mœurs et de morphologie similaires entre ces deux espèces.

Le lapin peut faire partie des douze animaux du zodiaque chinois, en remplacement du lièvre ou du chat. Il est étroitement lié à la lune, en partie « parce qu'il dort le jour et gambade la nuit » et diverses légendes le relient à cet astre, en particulier chez les Aztèques et les Japonais. C'est aussi un symbole de fertilité, comme le prouve le lapin de Pâques qui apporte les œufs dans les pays germaniques et anglo-saxons. Selon Hélène Renard dans son Dictionnaire des rêves, la symbolique du lapin est clairement associée à la fécondité et les rêves de lapins sont très souvent présents chez les femmes issues d'une famille nombreuse ou ayant eu de nombreux enfants (plus de six).

Superstitions

Le lapin est à l'origine de nombreuses superstitions, si les pattes de lapin sont censées porter chance, ces lagomorphes sont considérés comme attirant la poisse dans la mythologie maritime, il s'agit là du tabou le plus connu chez les marins. De ce fait, les lapins sont bannis physiquement de tout bateau, mais aussi mentalement, le mot « lapin » ne devant pas être prononcé (il est habituellement remplacé par l'expression « la bête aux grandes oreilles »). Une explication serait issue du temps de la marine à voile, où les animaux (vraisemblablement des lapins domestiques) étaient embarqués vivants : le lapin aurait causé de nombreux naufrages en rongeant les cordages ou la coque des bateaux. Une autre évoque la symbolique sexuelle du lapin.

La consommation du lapin est soumise a des traditions et tabous culinaires. Certaines religions l'interdisent.

Fiction et culture enfantine

Animal placide et au pelage agréable au toucher, le lapin est souvent représenté dans la culture populaire, en particulier enfantine. Le lapin blanc d'Alice au pays des merveilles, Pan Pan ou encore Bugs Bunny ont accompagné des générations d'enfants.

Art

Des lapins domestiques ont été représentés dans l'art dès la Renaissance, attestant de l'utilisation du lapin comme animal de compagnie à cette époque.

Portrait d'une femme tenant un lapin, par Ridolfo del Ghirlandaio vers 1507 |

Portrait de Minna Sophia Farrer tenant un lapin, huile sur bois par Anna Merritt, 1878 |