Large Hadron Collider - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Caractéristiques techniques

Construit dans le tunnel de 3 mètres de diamètre et de 27 km de long qui avait abrité le LEP (1989-2000), foré sous la plaine lémanique entre Genève et le Jura, passant sous le pays de Gex, à une profondeur moyenne de 100 mètres (entre 50 et 175 mètres), le LHC est d'abord un accélérateur-collisionneur circulaire de protons (protons contre protons, ou pp). Le dispositif utilise la technologie du synchrotron. Les 2 faisceaux de particules sont accélérés en sens inverse par le champ électrique à très haute fréquence des cavités accélératrices et des klystrons. Ils tournent dans deux tubes jumelés où règne un ultravide, insérés dans un même système magnétique supraconducteur refroidi par de l'hélium liquide. Des aimants additionnels sont utilisés pour diriger les faisceaux aux quatre points d'intersection où des collisions permettront des interactions entre les particules.

Le tunnel

Le tunnel dans lequel est construit le LHC est celui précédemment utilisé par le LEP, pour des raisons budgétaires. Ce tunnel est d'une longueur d'un peu moins de 27 kilomètres (26 659 mètres), et de forme approximativement circulaire. Il est en réalité composé de huit arcs de cercles appelés octants, reliés par des sections droites appelées insertions. Les huit octants sont de structure identique, et parsemés d'aimants dont le rôle est de courber le faisceau de particules.

Les travaux de creusement se déroulèrent de 1983 à 1988, utilisant entre autres trois tunneliers. À l’époque ce fut le plus vaste chantier européen avec plus de 1,4 millions de mètres cube excavés. Il est à noter que l’anneau en lui-même représentait paradoxalement moins de la moitié de ce volume, le reste correspondant aux puits d’accès, aux cavernes destinées à accueillir les expériences, et à de multiples tunnels et galeries de service.

Cette entreprise ne fut pas sans difficultés : malgré la taille de l’ensemble la précision était de rigueur, et au final l’écart avec le tracé théorique n’excéda pas un centimètre ! Suite à un problème géologique, l’ouvrage ne put être construit à l’horizontale parfaite : le plan dans lequel se trouve l’anneau présente ainsi une pente de 1,4 %. Et enfin, en 1986 le tunnel subit l’intrusion de grandes quantités d’eau, de sable, et de boue, ce qui entraîna une interruption du chantier pendant plusieurs mois.

Les aimants supraconducteurs

Le champ magnétique nécessaire pour courber le faisceau de protons de 7 TeV est de 8,3 teslas. De tels champs magnétiques peuvent être réalisés à l'aide d'électroaimants, mais au prix d'un courant électrique considérable. En temps normal, un tel courant électrique serait à l'origine d'un très important dégagement de chaleur. Le seul moyen d'éviter ce problème consiste à utiliser le phénomène de supraconductivité, qui permet au courant électrique de circuler sans dissipation de chaleur. La supraconductivité ne se produit qu'à très basse température, quelques degrés au-dessus du zéro absolu.

9 593 électroaimants supraconducteurs, dont 1 232 aimants dipolaires de courbure sont répartis autour des deux anneaux accélérateurs lovés l'un dans l'autre. Ces aimants dipolaires sont répartis de façon homogène à raison de 154 aimants par octant. Des électroaimants quadripolaires assurent la focalisation des faisceaux de particules. Le LHC compte 392 aimants quadripolaires principaux.

Les électroaimants de courbure mesurent 15 mètres de long, sont légèrement courbes, pèsent 34 tonnes chacun, engendrent un champ magnétique de 8,3 Teslas (83 000 Gauss) et permettent une déviation du faisceau de 0,6 mm par mètre. Ils sont bobinés avec un câble métallique complexe fait de filaments de niobium-titane inséré dans du cuivre. Plusieurs milliers de filaments de 7 µm composent le câble. 7 000 km de câbles (1 200 tonnes) ont été fabriqués pour ces bobinages. La supraconductivité permet de maintenir un courant électrique de 12 000 ampères dans le câble (courant nominal). Le refroidissement cryogénique à 1,9 K (-271,3 °C) est obtenu au moyen de 94 tonnes d'hélium. Il faut 6 semaines de refroidissement pour amener les 40 000 tonnes du dispositif à 1,9 K.

Les injecteurs du LHC

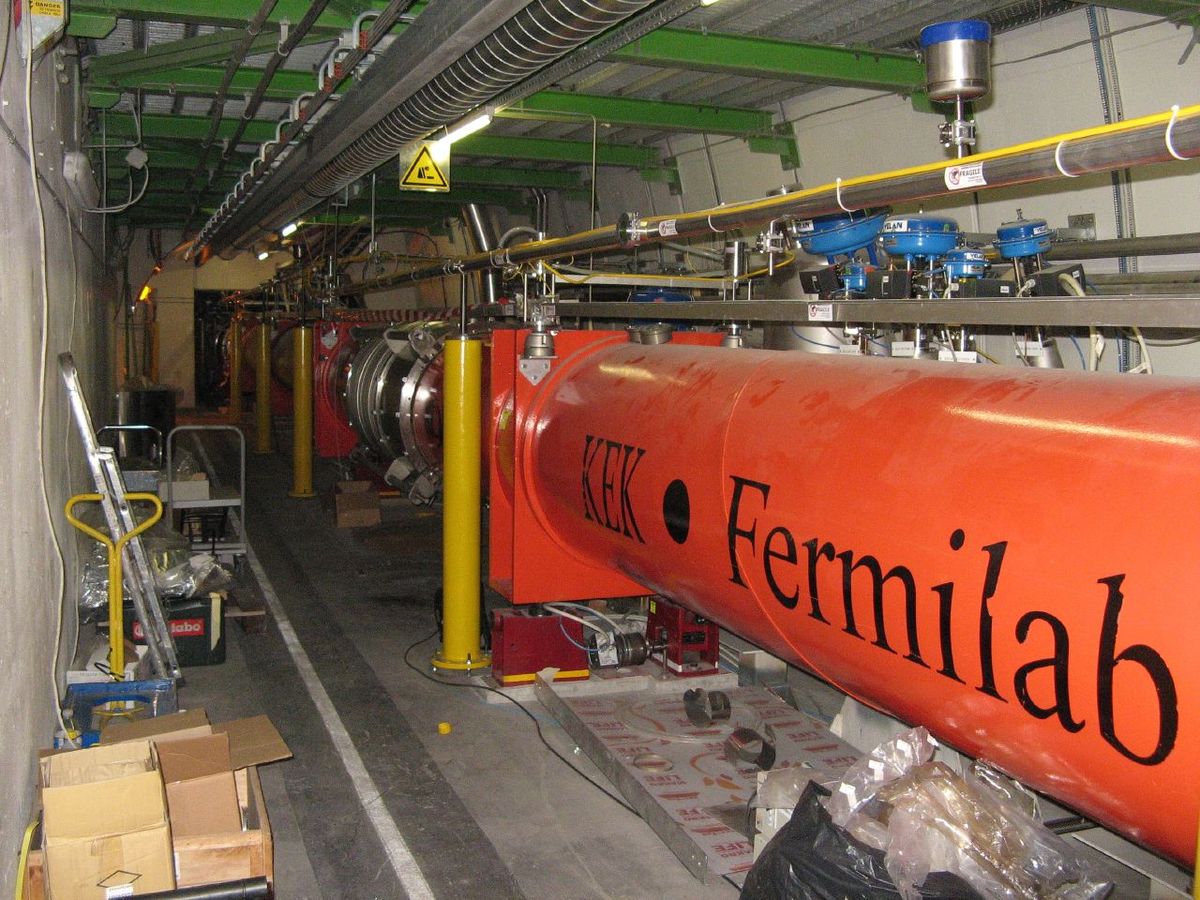

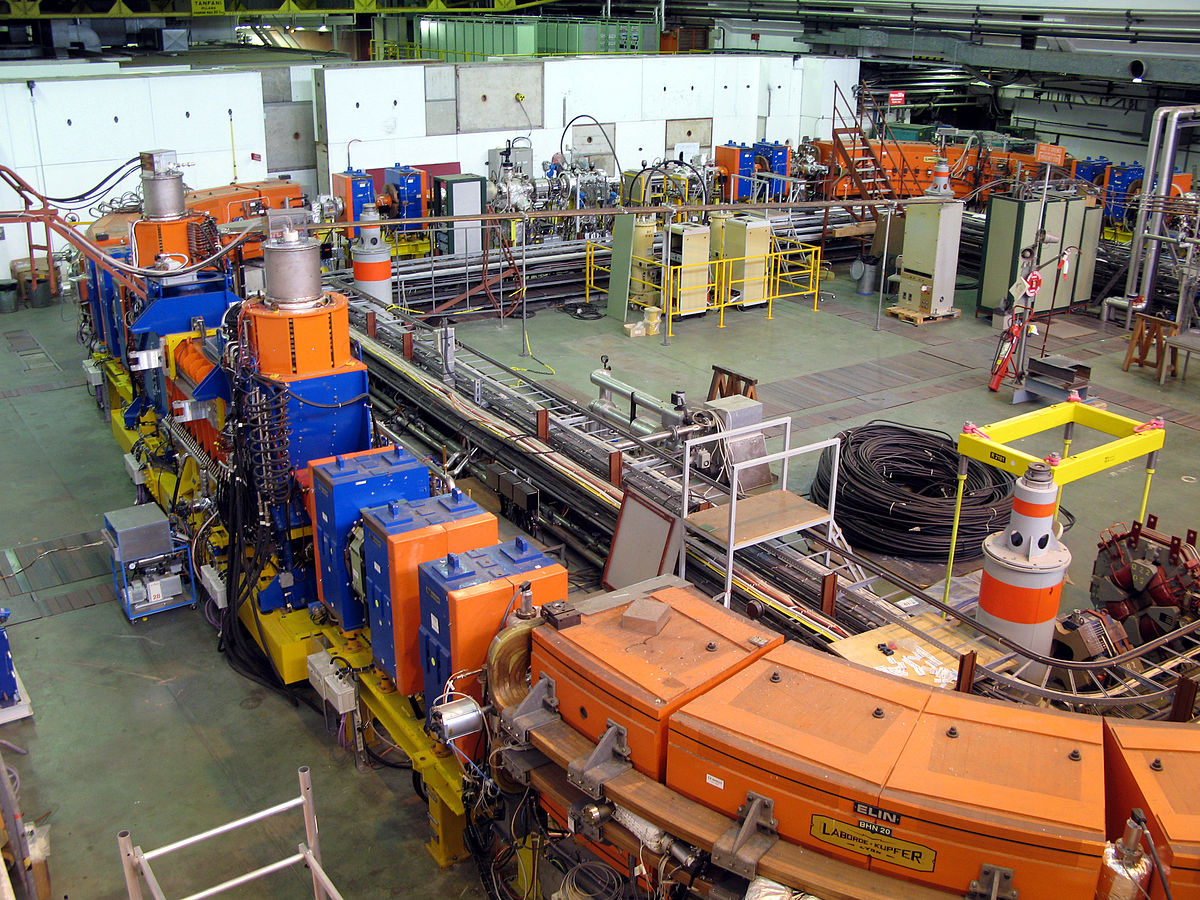

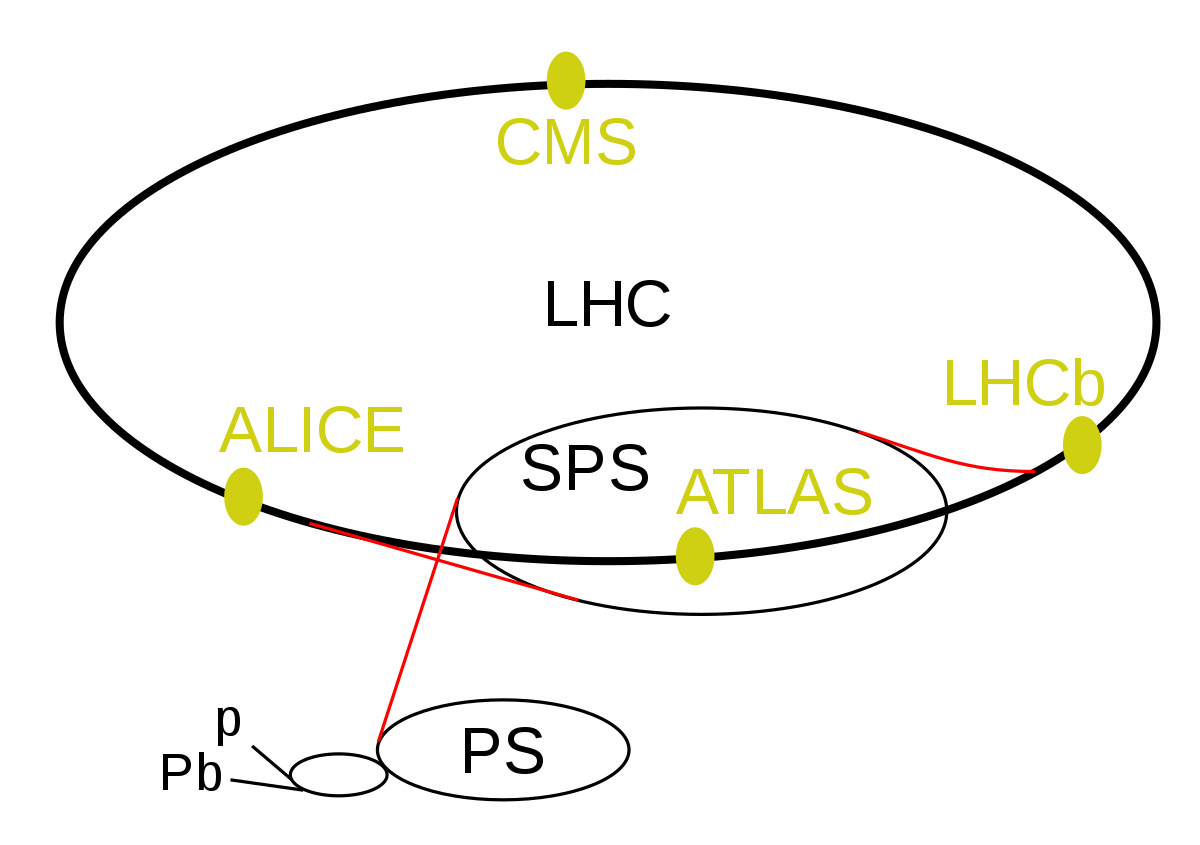

L'accélération se produit par étages (préaccélérateurs) comme au Tevatron. Le LHC reçoit les particules d'une chaîne existante comprenant un accélérateur linéaire à protons (Linac2) de 50 MeV) qui alimente un Booster (Proton Synchrotron Booster, ou PSB). Les protons sont ensuite injectés à 1,4 GeV dans le Proton Synchrotron (PS), qui les accélère à 25 GeV avant leur passage dans le Super Synchrotron à Protons (SPS) de 2 km de diamètre pour une montée en énergie jusqu'à 450 GeV.

En mode de collision d'ion lourds, la chaîne d'accélération est légèrement différente. Un second accélérateur linéaire, Linac3 accélère des atomes de plomb issus d'une source très pure de 500 kilogrammes. Ces atomes sont partiellement ionisés, ayant perdu jusqu'à 29 électrons (sur les 82 qu'ils comportent au départ). Seuls ceux ionisés 29 fois sont conservés. Ils sont alors accélérés à une énergie de 4,2 MeV par nucléon (soit environ 875 MeV pour le noyau complet) et sont mis en collision avec une feuille de carbone qui leur arrache 25 électrons supplémentaires. Ils passent alors dans un instrument appelé LEIR (pour Low Energy Ion Ring, ou anneau d'ions de basse énergie) où ils sont accélérés à 72 MeV par nucléons. Ils sont ensuite injectés dans le PS (sans passer par le Booster, contrairement aux protons) qui les accélère à 5,9 GeV par nucléons. Une seconde feuille finit d'arracher la totalité des électrons des ions, qui passent dans le SPS qui accélère les noyaux de plomb à 177 GeV par nucléon, avant de les injecter dans le LHC qui leur fait atteindre une énergie de 2,76 TeV par nucléon.

Les faisceaux de protons

Les préaccélérateurs sont le PS (Proton Synchrotron) et le SPS (Super Protron Synchrotron). Le Proton Synchrotron Booster n'est pas représenté. Les accélérateurs linéaires permettent de choisir entre les protons et les ions lourds de plomb. Les 4 expériences principales sont représentées en jaune sur le collisionneur.

Les protons sont accélérés à des vitesses extrêmement proches de celle de la lumière. Avec une énergie de 7 TeV, soit 7 500 fois leur énergie de masse, leur vitesse est d'environ 0,999999991 fois celle de la lumière, autrement dit, ils se déplacent seulement 2,7 mètres par seconde moins vite que la lumière (299 792 455,3 au lieu de 299 792 458 mètres par seconde).

Les faisceaux parcourent les 27 km de circonférence environ 11 000 fois par seconde (chaque proton se déplaçant presque à la vitesse de la lumière, il parcourt l'anneau en 89 µs). Ils sont formés chacun de 2 808 paquets très denses de particules, ce qui représente une amélioration considérable par rapport au LEP, qui ne comportait que 4 paquets. L'intervalle entre les paquets est généralement de 7,5 mètres soit un écart de 25 nanosecondes entre deux passages de paquets. Certains paquets sont beaucoup plus espacés pour diverses raisons de maintenance (injection de nouveaux paquets, ou éjection de paquets présents). Au final, chaque point de collision voit 31,5 millions de collisions entre paquets par seconde.

Chaque paquet contient 1011 protons, mais lors d'une collision seule une infime partie des protons entre en collision. Afin de maximiser les chances de collision, les paquets sont comprimés au voisinage des détecteurs, pour mesurer 16 microns, alors qu'entre les détecteurs, leur étalement peut atteindre plusieurs centimètres en longueur (le long du faisceau) et un millimètre en largeur (perpendiculairement au faisceau). Avec les capacités de focalisation des faisceaux, ce sont environ 20 collisions attendues dans une rencontre entre deux paquets, soit un peu plus de 600 millions de collisions enregistrables par seconde et par détecteur. Du fait des collisions, les paquets s'appauvrissent peu à peu. Leur durée de vie est de quelques heures.

La puissance perdue par les particules est proportionnelle à la puissance quatrième du rapport entre l'énergie du faisceau et la masse des particules accélérées et inversement proportionnelle au rayon de l'accélérateur. Les protons étant 1 836 fois plus lourds que les électrons, ils perdent 1013 fois moins d'énergie par tour que les électrons pour une énergie de faisceau donnée. Mais les protons sont des objets composites (partons), constitués de quarks et de gluons, ce qui rend l'étude des collisions plus complexe que dans le cas de collisions électrons-positrons comme c'était le cas dans le LEP. Chaque collision proton-proton sera en fait une collision entre deux constituants appartenant à l'un et à l'autre proton. Les détecteurs observeront des collisions quark-quark, quark-gluon ou gluon-gluon.

| Énergie de collision | 7 TeV |

| Énergie de l'injection | 450 GeV (0,45 TeV) |

| Champ magnétique dipolaire pour faire circuler les protons à 7 TeV | 8,33 T |

| Luminosité | 1×1034 cm-2⋅s-1 |

| Courant électrique du faisceau de protons | 0,56 A |

| Espace entre les bouffées | 7,48 m |

Gestion informatique

Lors du fonctionnement normal de la machine, trente millions de croisements entre les paquets de protons de l'accélérateur auront lieu chaque seconde dans chaque détecteur des quatre expériences du LHC (Alice, Atlas, CMS et LHCb). Chaque croisement générant des collisions de particules qui créent alors une multitude de particules secondaires (plus de 6 000 traces reconstituées par événement ion-lourds dans un détecteur tel que CMS).

Le flot de données résultant est bien au-delà des capacités de traitement et de stockage actuelles, c'est pourquoi les événements produits sont traités en ligne par des processus de déclenchements rapides, qui rejettent les événements jugés peu intéressants avant même que les données ne soient sorties du détecteur.

Cependant, même après cette première sélection qui ne retient que quelques événements par millions produits, cela fait encore de quelques dizaines à quelques centaines d'événements par seconde, pesant chacun de l'ordre d'un mégaoctet pour les données brutes (quelques centaines de kilooctets pour les données reconstruites) qu'il s'agit de stocker puis d'analyser.

Au total, ce seront environ quinze pétaoctets de données qui devront être enregistrés et analysés chaque année par le système informatique associé au LHC.

Le CERN ne disposant pas à lui seul d'une puissance suffisante de calcul, les instituts et les physiciens travaillant à ce projet étant répartis sur toute la planète, on a choisi de répartir les données dans le monde entier pour les analyses et de créer une couche logicielle (la grille) pour ce faire.

La grille informatique du LHC

La grille de calcul du LHC a été nommée WLCG (Worldwide LHC Computing Grid). D'un point de vue matériel, elle est composée de plusieurs dizaines de milliers d'ordinateurs, de plusieurs dizaines de pétaoctets de stockage disque et bandes répartis dans plus d'une centaines de centres de calcul dans le monde. Cet ensemble matériel est coordonné par l'infrastructure logicielle gLite (intergiciel – en anglais middleware – de grille).

Cette grille est hiérarchisée en Tiers (niveaux) afin de répartir les rôles entre les différents centres de calcul impliqués dans WLCG. Au centre, le CERN (Tier-0) est la source des données (c'est là que se trouvent l'accélérateur et les détecteurs). Immédiatement rattaché au Tier-0 se trouve le Tier-1 qui reçoit une copie des données primaires par le biais de liaisons haut-débits dédiées (au moins 10 gigabits par seconde). L’activité de Tier-1 implique sept centres européens (dont, pour la France le centre de calcul de l'IN2P3, à Villeurbanne, qui stockera environ un dixième des données), trois laboratoires américains et un laboratoire en Asie. De nombreux laboratoires plus petits (une centaine à travers le monde) forment un deuxième cercle de la structure (Tier-2) qui fournit la puissance de calcul pour les analyses et les simulations, ainsi que des espaces de stockage temporaire.

Quand le LHC fournira les données, un flux de plusieurs gigabits par seconde atteindra les Tiers-1. Ces instituts se connectent aux Tiers-2 laboratoires, à d’autres réseaux et à l’internet. Au total, 140 centres informatiques, répartis sur 33 pays seront concernés. Lorsque le LHC fonctionnera à 14 TeV, les données produites annuellement atteindront 15 millions de Go, soit 15 pétaoctets.

Aux données de physique issues de collisions du faisceau s'ajoutent les données produites par les rayonnements cosmiques (utilisées pour tester les détecteurs avant que le LHC ne fonctionne), ainsi que les données issues des simulations informatiques réalisées sur la grille de calcul LCG.

La majorité des sites impliqués dans le projet LCG utilisent aussi leurs ressources informatiques pour d'autres projets scientifiques. En particulier, en Europe, la grille EGEE est ouverte aux scientifiques de nombreuses disciplines hors de la physique des particules tout en utilisant la même infrastructure logicielle que WLCG.

Tout particulier peut aussi aider le traitement de ces données en utilisant LHC@Home.