Ligne des Invalides - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Exploitation

La ligne est exploitée par la SNCF comme tronçon de la ligne C du RER et sous le label Transilien.

Les rames Standard alimentées par troisième rail, longtemps attachées à l'image de la ligne, cèdent la place aux automotrices Z 5300 en 1979. Seules des automotrices à deux niveaux (Z 2N) y circulent depuis 2003, en général des Z 5600.

La desserte est assurée au quart d'heure toute la journée en direction de Versailles-Rive Gauche à l'exception des dimanches matins, où elle est assurée à la demi-heure. Un train à la demi-heure en heures creuses et au quart d'heure aux heures de pointes, en direction de Saint-Quentin-en-Yvelines, s'intercale entre ces derniers, soit de six à huit trains par heure et par sens entre Invalides et Viroflay-Rive Gauche. Les trains desservant Versailles-Rive Gauche sont en provenance ou à destination de Versailles-Chantiers, via Paris et la ligne de Grande Ceinture. Ceux en provenance ou à destination de Saint-Quentin-en-Yvelines se dirigent vers Saint-Martin d'Étampes.

Toutes les circulations sur la ligne sont omnibus, certains trains autrefois semi-directs ayant été rendus omnibus en 2007. D'autres trains circulent sur le tronçon central dans Paris, jusqu'à vingt-quatre par heure et par sens. Ces derniers se dirigent vers la VMI à partir de Champ-de-Mars - Tour Eiffel, ou sont terminus Pont du Garigliano.

Le temps de parcours moyen de Versailles-Rive Gauche à Invalides est de trente-et-une minutes. La ligne est située dans les zones 1 à 4 de la carte Orange.

Histoire

La ligne des Invalides réunit en réalité trois tronçons distincts :

- de Porchefontaine à Versailles-Rive Gauche, tronçon terminal de la ligne de Paris-Montparnasse à Versailles-Rive Gauche, ouverte en 1840 ;

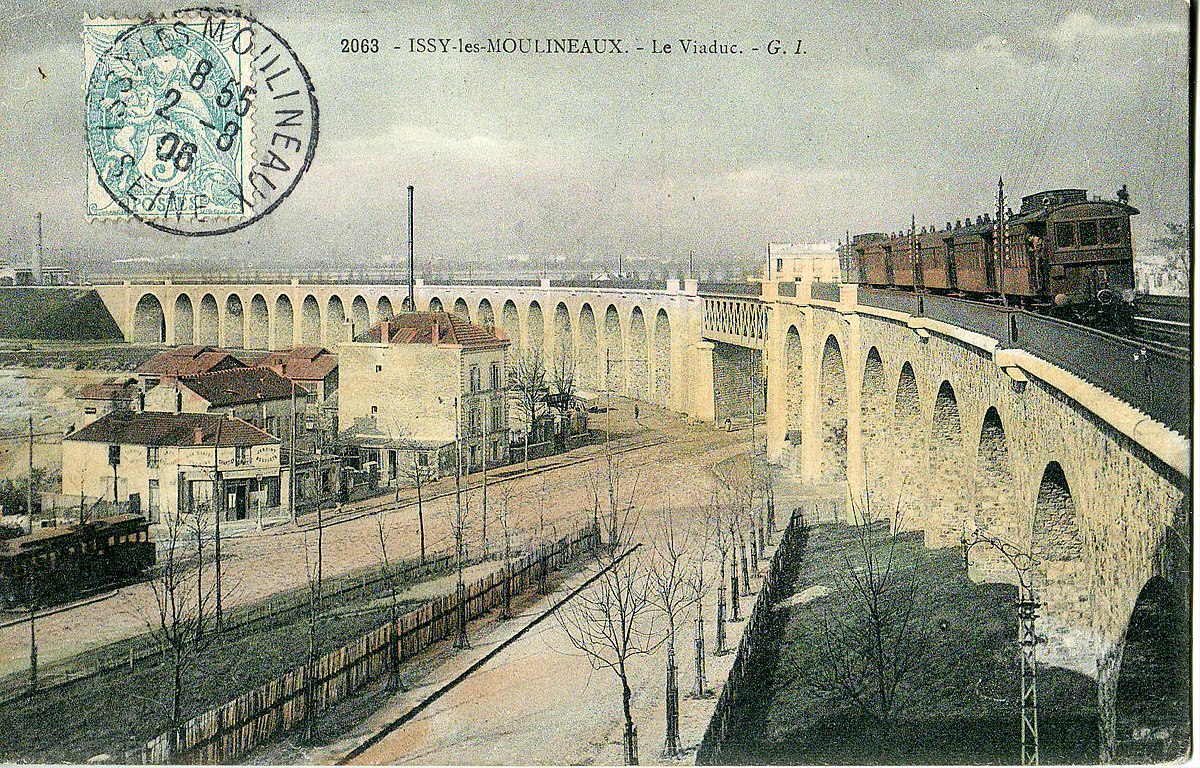

- le tronçon d'Issy-Plaine aux Invalides, ouvert de 1867 à 1900 dans le prolongement de la ligne de Petite Ceinture, puis de la ligne des Moulineaux, et destiné à desservir les Expositions universelles ;

- et le tronçon de Viroflay-Rive Gauche à Issy-Plaine, destiné à relier les précédents, ouvert en 1902.

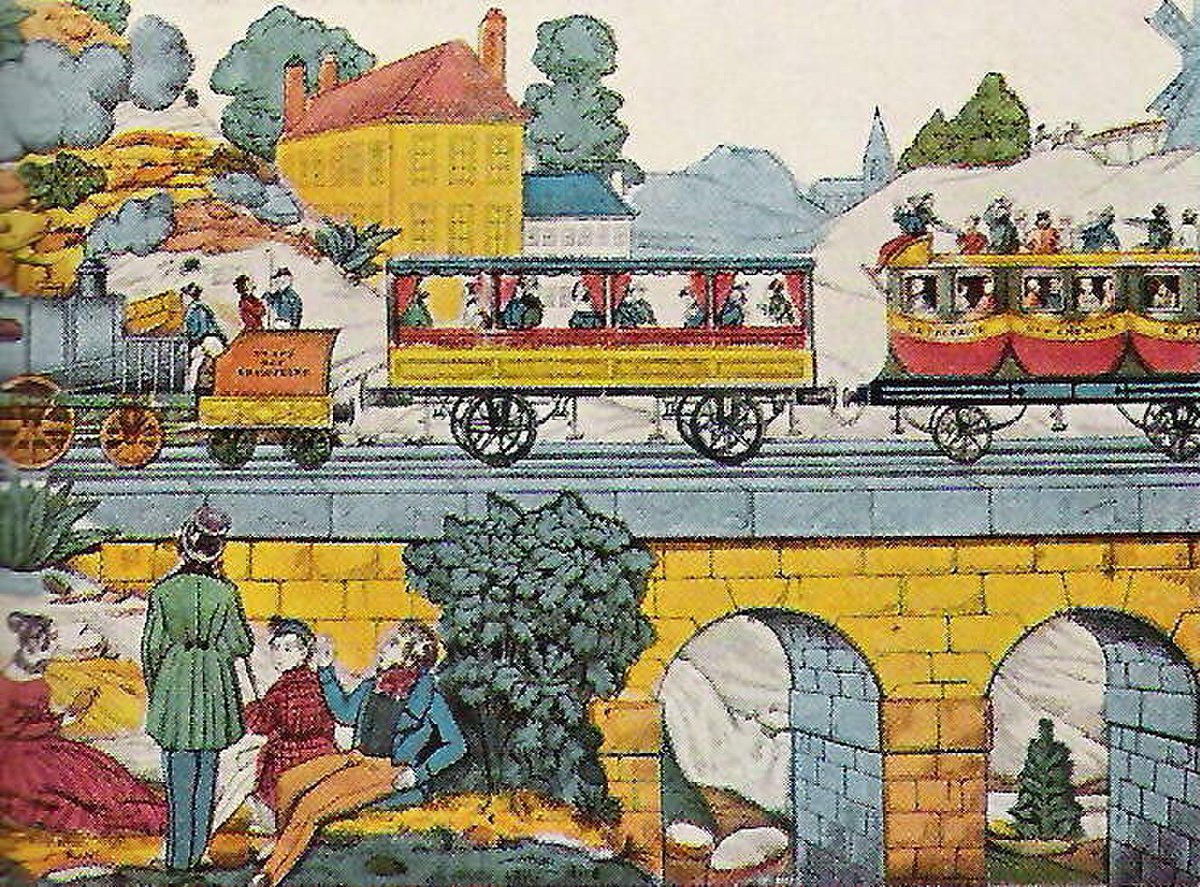

La ligne de Versailles-Rive Gauche

L'empressement des frères Pereire à achever la ligne de Paris à Saint-Germain-en-Laye, ouverte en 1837, première ligne de chemin de fer au départ de la capitale, provoque la réflexion du gouvernement sur la maîtrise du développement du chemin de fer. Le ministre des Travaux publics estime qu'il n'appartient pas à la seule initiative privée de diriger ce développement. Des études étant en cours pour l'établissement d'un chemin de fer de Paris à Versailles, il projette alors la réalisation d'une ligne à l'initiative de l'État.

Les ingénieurs tracent une nouvelle ligne se détachant de la ligne de Saint-Germain à Asnières en suivant la Seine à distance. La ligne fait l'objet d'une projet de loi le 9 mai 1836, prévoyant la mise en concurrence et concession. Mais la commission parlementaire chargée d'étudier le dossier émet de nombreuses critiques, quant à la longueur de la ligne au vu de son détour par le nord, la cohabitation sur les voies de la compagnie de Saint-Germain ou encore la concentration dans un seul embarcadère à Paris. Le ministre, après tractations, accepte la création de deux lignes destinées à desservir Versailles, une par la rive droite et une autre par la rive gauche, en fonction de leur point de départ à Paris. Les deux chambres votent la loi, promulguée par le roi Louis-Philippe le 9 juillet 1836.

Les deux lignes de la rive droite et de la rive gauche sont adjugées le 26 avril 1837. La ligne de la rive gauche est concédée à MM. B.L. Fould, Fould-Oppenheim et Léo. Le cahier des charges apporte diverses précisions sur la ligne : quittant Paris du côté occidental de la rue d'Assas, elle doit traverser la rue de Vaugirard sur une arcade, sortir de la capitale par la barrière du Maine, passer en-dehors de Vanves, franchir le val de Fleury à Meudon, traverser le plateau de Bellevue, se développer sur les côteaux de Sèvres, traverser le val Doizu, passer au-dessous de Chaville et Viroflay, et aboutir à Versailles par la porte de Buc avec un terminus situé près de l'avenue de Sceaux, en-deçà des bâtiments des écuries. Le tracé comptera au moins six gares, et les courbes ne doivent pas descendre en-dessous de 700 mètres de rayon, avec une pente inférieure à 4 millimètres par mètre.

Une ordonnance du 25 août 1837 approuve les statuts de la Compagnie de la Rive Gauche, constituée d'un capital de dix millions de francs, plus deux millions de francs d'actions conservées en réserve. La Compagnie a l'intention d'être la première à desservir Versailles, ce qui suppose une construction rapide de la ligne, mais les aléas des travaux ne lui permettent pas de réaliser cet objectif. Les travaux sont dirigés par Payen et Perdonnet. Ils sont particulièrement délicats après Clamart : le val Fleury impose la construction d'un imposant viaduc. Plus loin à Chaville, l'établissement de remblais hauts de seize mètres nécessite un apport volumineux de glaise et de sable.

Une mauvaise gestion des acquisitions foncières qui provoque une multitude de procès et d'importants surcoûts à la construction provoquent un rapide épuisement du capital. Les administrateurs se résignent et demandent alors l'aide de l'État. Après un débat houleux à la Chambre des députés le 1er août 1839, l'État accorde un prêt de cinq millions de francs, qui, avec la vente des actions en réserve, permettent de sauver l'entreprise. Afin de limiter les coûts de construction, le parcours dans Paris est également limité à la barrière du Maine.

La ligne relie la barrière du Maine à Paris à la gare de Versailles-Rive Gauche le 10 septembre 1840, plus d'un an après l'ouverture de la ligne de la rive droite, ouverte le 2 août 1839. La nouvelle ligne est dirigée par Jules Petiet, mais elle est localement mal acceptée par un public qui comprend mal l'existence de deux lignes concurrentes, et la compare à un service de diligences, certes bien plus lent, mais moins onéreux et préféré des personnes craintives. « On nous jeta des pierres à notre arrivée dans la gare » relate Perdonnet.

La compagnie augmente rapidement la vitesse des circulations et adapte la fréquence sur une ligne particulièrement empruntée durant l'été, avec quatorze départs par jour dans chaque sens. Certains trains ne s'arrêtent que dans les gares les plus importantes : Clamart, Meudon et Bellevue. Enfin, des circulations supplémentaires sont mises en route les jours de Grandes Eaux à Versailles ou durant les fêtes.

Toutefois malgré ses efforts, le trafic n'atteint pas celui de la ligne concurrente de la rive droite : en août 1842, on dénombre 96 000 voyageurs contre 143 116 sur l'autre ligne. La même année, la catastrophe ferroviaire de Meudon, des réparations onéreuses à entreprendre sur les remblais ainsi que sur le viaduc du Val Fleury à Meudon, qui nécessite une consolidation par le doublement du nombre de poutres, mettent la compagnie en difficulté. Celle-ci envisage même un temps de remplacer les locomotives par des machines fixes afin de diminuer les frais d'exploitation. Mais c'est plus sérieusement le rapprochement avec la compagnie concurrente dans un projet commun d'extension vers la Bretagne qui permet de pérenniser la ligne.

En 1852, la compagnie est rachetée par la nouvelle Compagnie de l'Ouest, tout comme l'est celle de la rive droite l'année suivante.

La desserte des Expositions universelles

La ligne de Petite Ceinture est achevée en 1867. En complément, la convention du 18 juillet 1865, qui concède la Ceinture à la compagnie de l'Ouest, prévoit une ligne provisoire à double voie de 3,05458 km, reliant le lieu-dit le Point du Jour, où elle se raccorde à la Ceinture rive gauche, au Champ-de-Mars, à hauteur du pont d'Iéna, au droit de l'avenue de Suffren.

La ligne entre en service le 1er février 1867, avec un modeste trafic, avant tout destiné à acheminer depuis Auteuil les marchandises destinées à l'Exposition. Le 1er avril 1867, des trains relient la gare Saint-Lazare au Champ-de-Mars via la ligne d'Auteuil pour la desserte de l'Exposition. À sa clôture, le trafic voyageurs est maintenu, mais faute de trafic, la desserte est suspendue dès le 18 novembre 1867, puis le trafic de marchandises cesse à son tour le 22 décembre 1867, après le démontage des derniers pavillons.

L'embranchement a vu passer 1 489 017 voyageurs, 86 chiens et 15 600 tonnes de marchandises. La décision ministérielle du 1er février 1867 prescrit la remise des lieux dans leur état d'origine.

Toutefois, il est rapidement prévu dans le cadre de la nouvelle Exposition universelle de 1878, d'établir une ligne définitive sur le même tracé. À cette fin, la convention du 31 décembre 1875, dûment approuvée par une loi rendue exécutoire le jour même par l'Assemblée nationale, concède à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest une ligne reliant Courbevoie aux Moulineaux et au Champ-de-Mars, avec un raccordement à la Petite Ceinture. Mais les projets de tracé de cette ligne provoquent de telles polémiques que seul le tronçon de Grenelle au Champ-de-Mars fait l'objet d'une approbation. Les travaux sont réalisés promptement, et la ligne est ouverte le 25 novembre 1877 pour les marchandises destinées à l'Exposition, et le 1er avril 1878 pour les voyageurs. Encore complètement isolée du réseau de l'Ouest, la ligne n'est accessible que par le biais de la Petite Ceinture. En 1878, la gare du Champ-de-Mars, reconstruite par Juste Lisch, voit transiter passer 2 100 000 voyageurs.

En 1884, un accord est enfin trouvé sur le tracé de la ligne des Moulineaux : celle-ci se détache à Puteaux de la ligne Paris-Saint-Lazare - Versailles-Rive-Droite. Le chantier débute en 1886 et s'achève juste à temps pour la nouvelle Exposition, le 1er mai 1889. Les trains de l'Ouest peuvent enfin circuler exclusivement sur leur réseau.

Une Exposition en suivant une autre tous les onze ans, la Ville de Paris en prévision de la prochaine, en 1900, demande la suppression des passages à niveaux, qui coupent la voirie d'accès aux ponts sur le fleuve, par abaissement de la plateforme, et l'extension de la ligne jusqu'à l'esplanade des Invalides afin d'améliorer la desserte de la future Exposition. Une convention signée le 16 mai 1893 entre la Ville et la Compagnie de l'Ouest prévoit la suppression des passages à niveaux et l'extension de la ligne, les terrains nécessaires à l'établissement de la ligne et à celui de la gare terminale étant offerts. En revanche, la compagnie de l'Ouest participe à hauteur de 750 000 francs à la construction d'un pont sur la Seine, au droit de la future gare des Invalides.

Le projet prévoit un prolongement en tranchée le long de la Seine dissimulé par une dalle de béton, pour l'édification des pavillons de l'Exposition, et deux nouvelles gares au Champ-de-Mars : une gare de passage en direction des Invalides, et une autre de vaste dimension destinée à la desserte de l'Exposition, qui sera ensuite reconvertie en gare de marchandises. Le tracé retenu condamne le bâtiment de Juste Lisch établi en 1878, qui est démonté puis plus tard reconstruit à Bois-Colombes.

La Compagnie de l'Ouest met en service le prolongement ainsi que la gare du Champ-de-Mars le 12 avril 1900, dans les délais pour l'Exposition qui s'ouvre le 15. La traction vapeur n'étant pas possible dans une longue tranchée couverte, un système de navette électrique est mis en place. Si les installations du Champ-de-Mars sont particulièrement fréquentées, avec un intense trafic ferroviaire (il passe jusqu'à un train aux trois minutes sur le raccordement de Boulainvilliers), le prolongement souterrain est en revanche délaissé par le public. La compagnie attribue cette désaffection à l'existence parallèle d'un trottoir roulant et à la dissimulation de la ligne aux yeux du public.

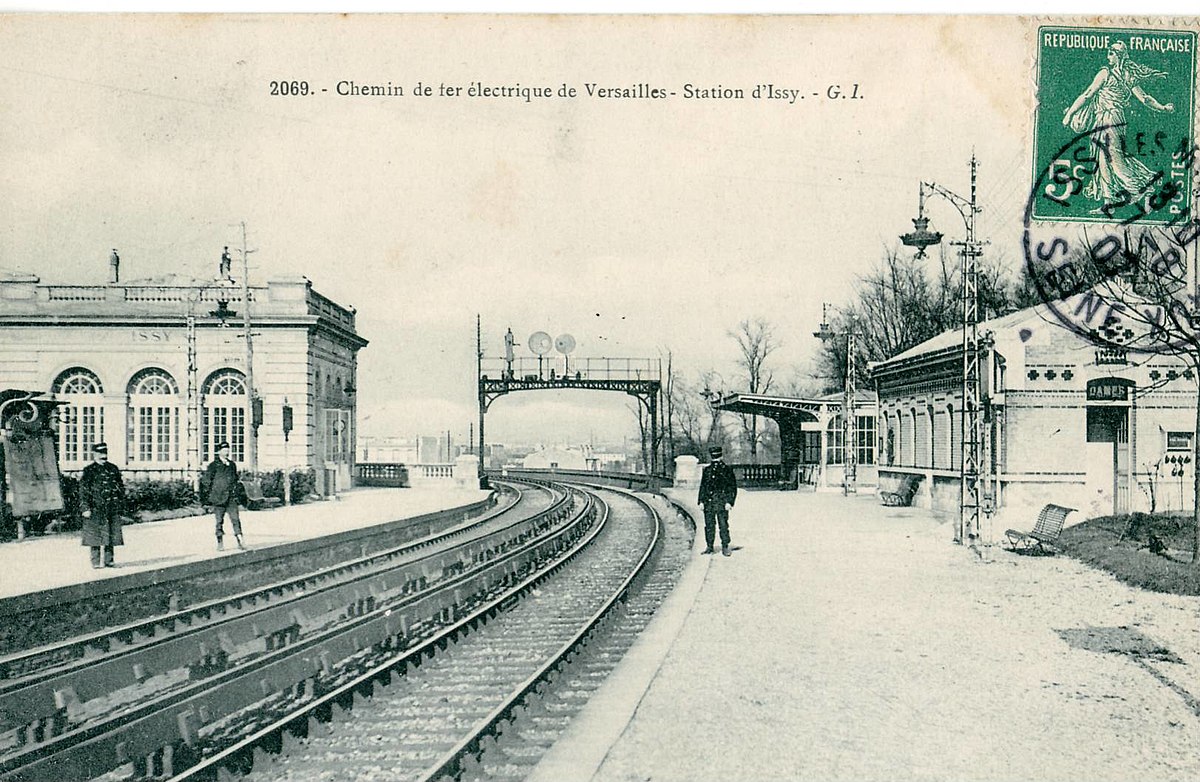

La jonction Issy-Plaine - Versailles

Le 1er juillet 1901, le tronçon d'Issy-Plaine à Meudon-Val Fleury est mis en service, dans l'attente de l'achèvement du tunnel dans son prolongement, et dont la construction a pris du retard en raison de la nature difficile des terrains rencontrés. Cette liaison est électrifiée d'origine par troisième rail latéral. L'achèvement du tunnel permet d'assurer le service électrique jusqu'à Versailles-Rive Gauche le 31 mai 1902, avec onze gares intermédiaires. Deux gares disparaissent assez rapidement : Pont de Grenelle avant 1910, et Avenue de la Bourdonnais le 1er juillet 1920.

La jonction Invalides - Quai d'Orsay

Le projet de création d'une transversale rive gauche à Paris, reliant la ligne des Invalides à la banlieue sud-ouest suivant le cours de la Seine, fait l'objet d'une décision ministérielle le 22 janvier 1975. Les travaux démarrent dès la fin de l'année. Les travaux de la jonction Invalides - Orsay se déroulent à ciel ouvert, dans un environnement urbain prestigieux à proximité de l'Assemblée nationale et du ministère des Affaires étrangères, imposant plusieurs contraintes. La nouvelle liaison nécessite également le réorganisation des deux gares terminus en gares de passage à quatre voies, et la modernisation de la ligne des Invalides, en particulier la ré-électrification en 1500 volts par caténaire, remplaçant l'alimentation par troisième rail latéral à 750 volts datant de 1900, et l'adaptation des quais.

Un groupe d'études et travaux supervise le chantier de modernisation de la ligne qui se déroule sur trois années. Le plan des voies est modifié, avec la création d'un évitement central dans les gares parisiennes de Champ de Mars - Tour Eiffel et Boulevard Victor (actuel Pont du Garigliano), et de deux voies de garage en gare de Chaville - Vélizy. Une sixième voie à quai est également créée en gare de Viroflay - Rive Gauche, afin de mieux séparer les itinéraires en sens pair vers Paris-Montparnasse ou Invalides, qui cohabitaient auparavant sur la même voie. Les installations permanentes de contre-sens (IPCS) sont également installées d'Invalides à Viroflay - Rive Gauche.

La ré-électrification par caténaire impose la reconstruction de nombreux passages supérieurs. Deux sous-stations d'alimentation sont créées à Invalides et Boulevard Victor, s'ajoutant à celles existantes de Meudon - Val Fleury et Porchefontaine.

Toutes les gares de la ligne sont rénovées, hormis celle de Viroflay - Rive Gauche qui doit être réédifiée sur dalle compte tenu de la pose d'une sixième voie. Les quais hauts sont adaptés : leur hauteur d'un mètre est réduite à 60 ou 80 centimètres et ils font l'objet d'un allongement à 225 mètres. Le télé-affichage et la signalétique sont installées, ainsi que des abris de quai modernes. Le block automatique lumineux unifié avec re-découpage des cantons se substitue au BAL d'origine État, qui est incompatible avec la ré-électrification en 1500 volts.

Le 27 mai 1979, les rames inox Z 5300 remplacent les antiques rames « Standard » entre Invalides et Viroflay - Rive Gauche. Le 9 juillet 1979, elle atteignent Versailles - Rive Gauche. Finalement, la ligne est intégrée à la Transversale Rive Gauche le 30 septembre 1979.