Nombre constructible - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Rappel sur quelques constructions possibles

A l'aide d'une règle et d'un compas, on peut construire des cercles et des droites, bien sûr, mais aussi des parallèles et des perpendiculaires :

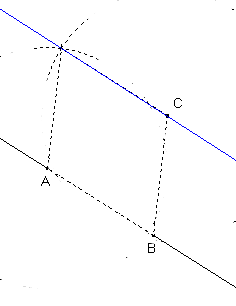

- Parallèle à une droite (AB) passant par un point C.

On construit le quatrième point X du parallélogramme ABCX en :

- traçant un arc de cercle de centre C et de rayon BA ;

- et un arc de cercle de centre A et de rayon BC ;

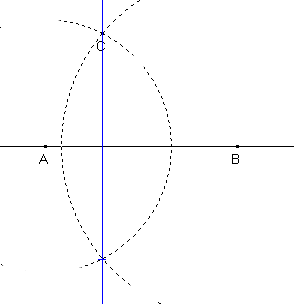

- Perpendiculaire à une droite (AB) passant par un point C extérieur à cette droite ; symétrique d'un point C par rapport à une droite (AB).

On utilise les propriétés des symétries axiales en traçant :

- le cercle de centre A passant par C ;

- le cercle de centre B passant par C.

Ces cercles (si C n'appartient pas à la droite (AB)), ont deux points d'intersection : C et un autre point C' tel que la droite (CC') est perpendiculaire à (AB). On peut remarquer que C' est le symétrique du point C par rapport à la droite (AB).

- Symétrique d'un point C par rapport à un point A.

Le cercle de centre A passant par C et la droite (AC) ont deux points d'intersection : C et C', tel que C' est le symétrique de C par rapport à A.

Variantes de constructibilités et liens avec la constructibilité à la règle et au compas

On obtient des variantes de nombres constructibles :

- soit en affaiblissant les outils utilisés (utilisation de la règle seule, utilisation du compas seul, utilisation de la règle et du compas dont l'ouverture est bloquée, utilisation de la règle et du compas à pointes sèches permettant seulement de reporter des longueurs, utilisation de la règle et de l'empan permettant seulement de reporter des segments de longueur unité). On obtient des sous-ensembles des nombres constructibles, qui peuvent parfois être égaux à l'ensemble des nombres constructibles.

- soit en renforçant les outils utilisés (utilisation du compas et de la règle graduée, utilisation de coniques ou d'autres courbes auxiliaires). On obtient une extension des nombres constructibles.

- soit en utilisant d'autres procédés de construction (origami par exemple, ou miroir semi-réflechissant). L'ensemble de nombres constructibles par origami dépend des règles que l'on s'autorise à employer.

Constructibilité uniquement à la règle

Des points de bases étant donnés, un point est constructible à la règle s'il est point d'intersection de deux droites, chacune de ces deux droites passant par deux points qui sont des points de base ou des points déjà construits.

Les propriétés d'une figure constructible sont conservées par projection centrale. Ce n'est pas le cas pour les milieux, les parallèles ou les symétries.

Il est démontré qu'il est impossible avec uniquement une règle de construire le milieu d'un segment, de mener par un point une parallèle à une droite.

Cependant, le théorème de Poncelet-Steiner énonce que, si on se donne un cercle et son centre, alors il est possible avec la règle seule de construire tout point constructible à la règle et au compas. Il en est de même si on se donne deux cercles sécants sans leur centre, ou bien trois cercles non sécants. Ainsi, les centres de deux cercles sécants peuvent être déterminés avec la règle seule.

Voir exemples de constructions à la règle seule.

Constructibilité à la règle et à l'empan

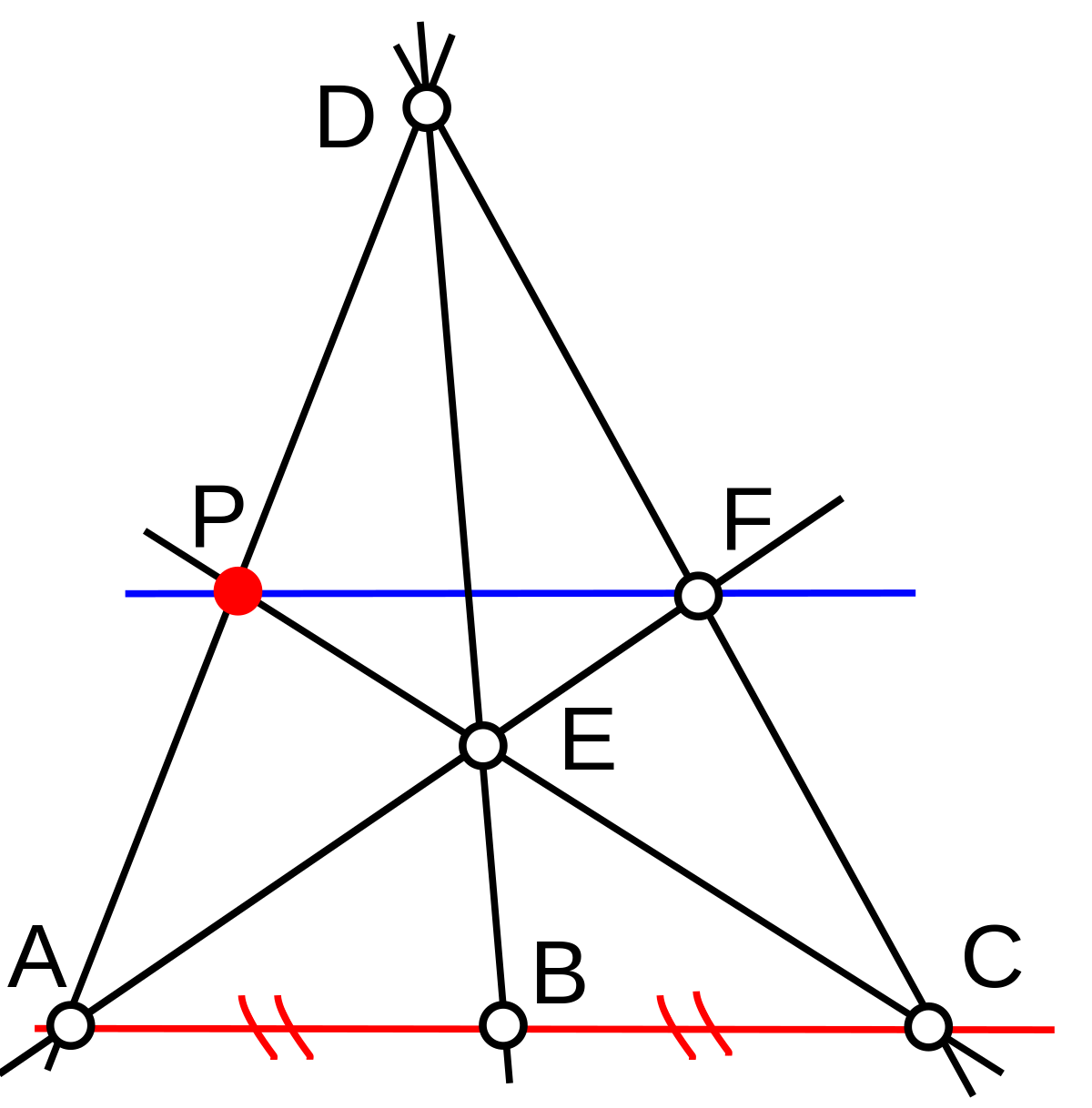

L'empan permet uniquement de reporter des segments de longueur unité sur une droite. Au moyen de la règle et de l'empan, on est capable de mener une parallèle à une droite donnée, passant par un point P donné, ce qu'on ne peut faire avec la règle seule.

Soit A un point quelconque de la droite, [AB] et [BC] égaux à l'empan sur cette droite. Soit D un point de (AP). On trace (DB) et (PC) qui se coupent en E. On trace (AE) et (DC) qui se coupent en F. (PF) est la parallèle cherchée.

Sachant tracer des parallèles, on sait également compléter un parallèlogramme à partir de trois de ces points et donc reporter un segment de longueur quelconque sur une droite parallèle. Plus généralement, on sait reporter un segment de longueur donnée sur une droite quelconque donnée.

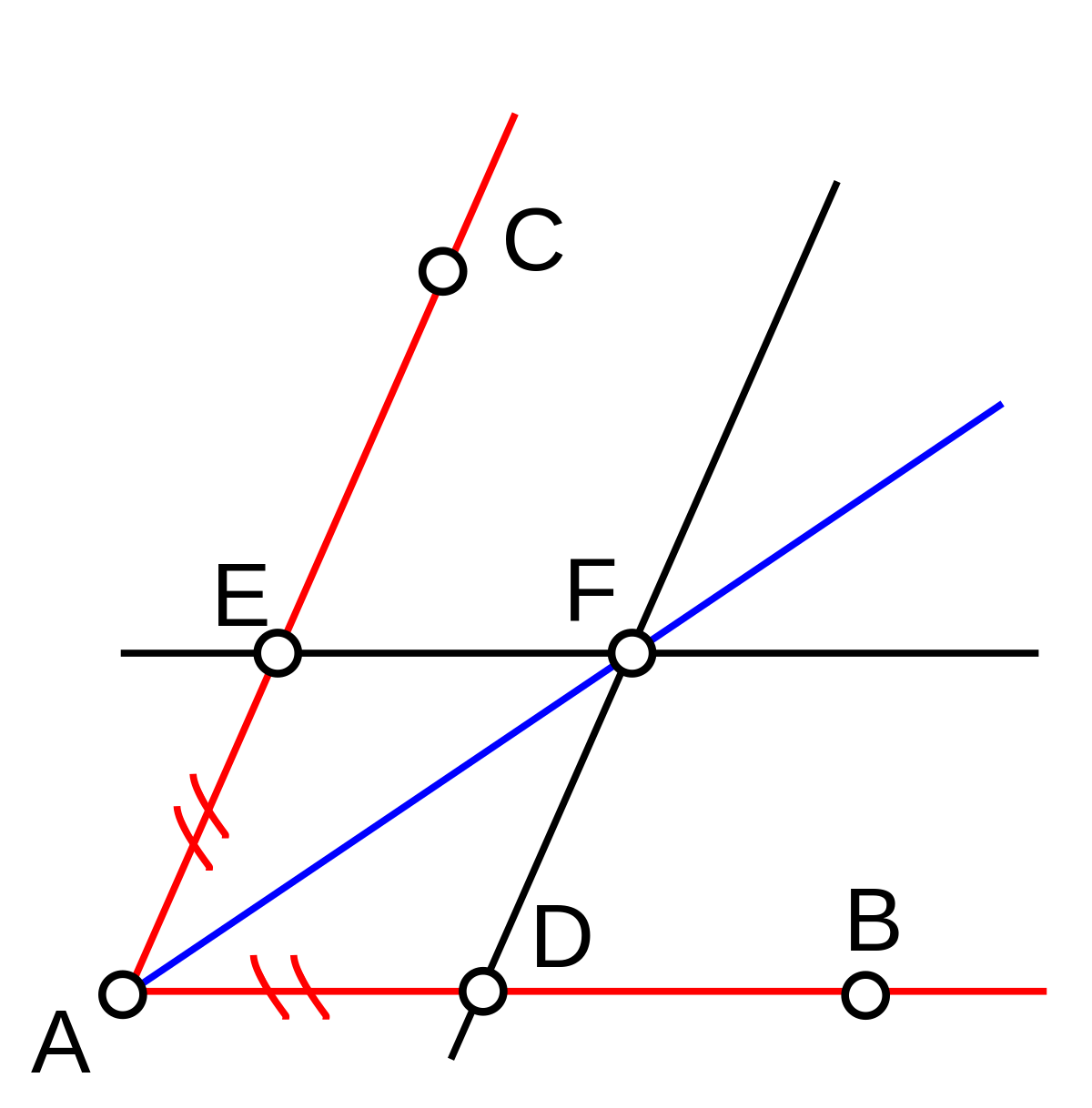

Soit le segment [AB] à reporter sur la droite (AC). On trace D et E tels que AD et AE soient égaux à l'empan. On trace la droite (DE) puis la parallèle (BC) à (DE) passant par B. Le segment [AC] est le report cherché.

Il en résulte que les constructions à la règle et à l'empan sont équivalentes aux constructions à la règle et au compas à pointes sèches, traitées dans le paragraphe suivant.

Constructibilité à la règle et au compas à pointes sèches

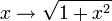

Le compas à pointes sèches est un instrument permettant de reporter des longueurs sur des droites, mais non de tracer des cercles. L'ensemble des nombres constructibles à la règle et au compas à pointes sèches est strictement inclus dans l'ensemble des nombres constructibles à la règle et au compas. Il s'agit du plus petit corps contenant les rationnels et stable par la fonction

Les polygones réguliers constructibles à la règle et au compas le sont également à la règle et au compas à pointes sèches.

Les nombres constructibles à la règle et au compas à pointes sèches sont également ceux que l'on peut construire avec une règle et un bissecteur d'angle (y compris de l'angle plat), ou encore en utilisant les axiomes 1), 2), 3) et 4) des origamis.

Voici quelques exemples de constructions.

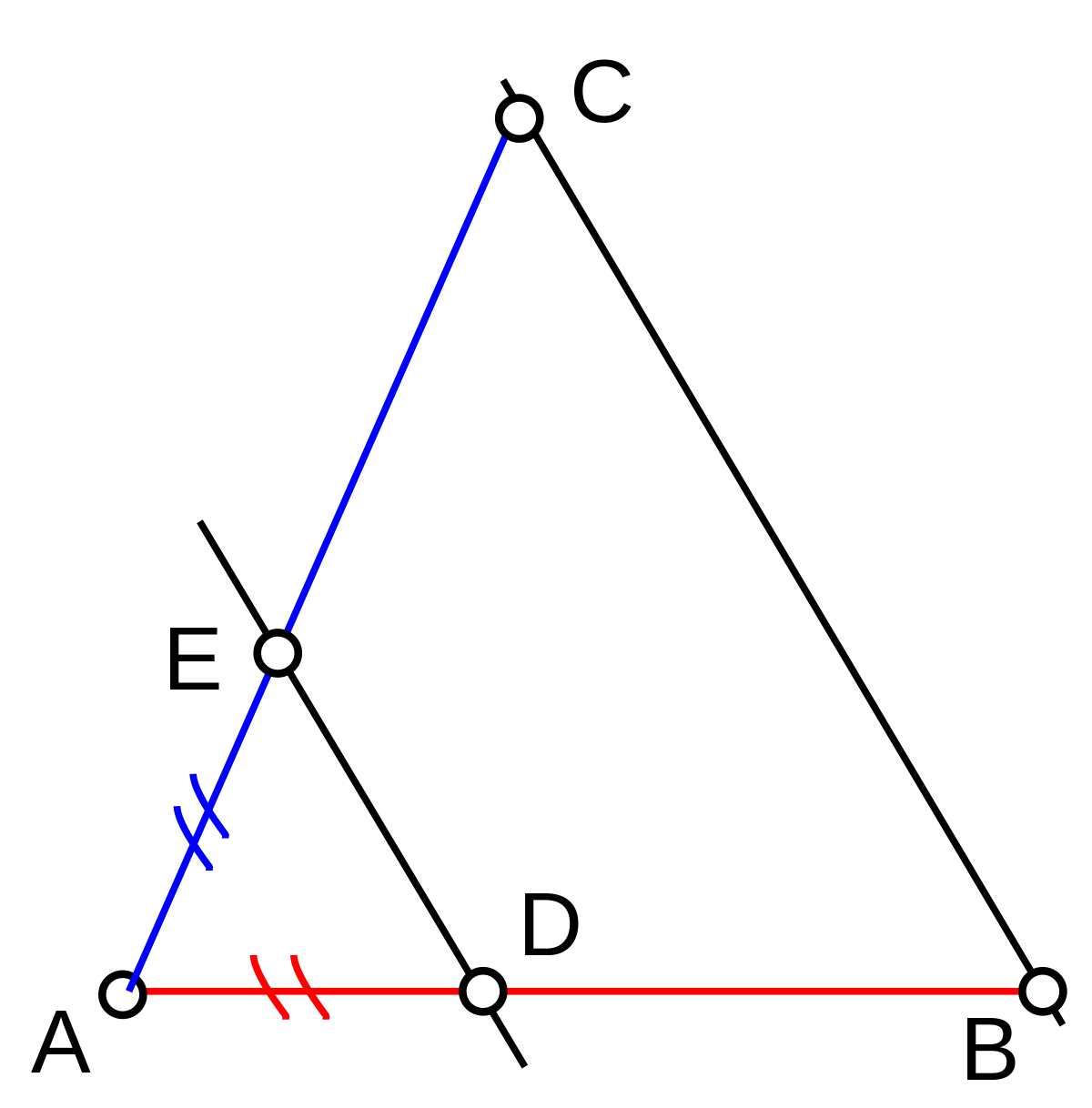

Soit à tracer une bissectrice de (AB) et (AC). On porte les points D et E tels que AD = AE. On trace les parallèles à (AB) et (AC) passant par D et E (). L'intersection de ces deux parallèles donne un point F tel que (AF) est bissectrice.

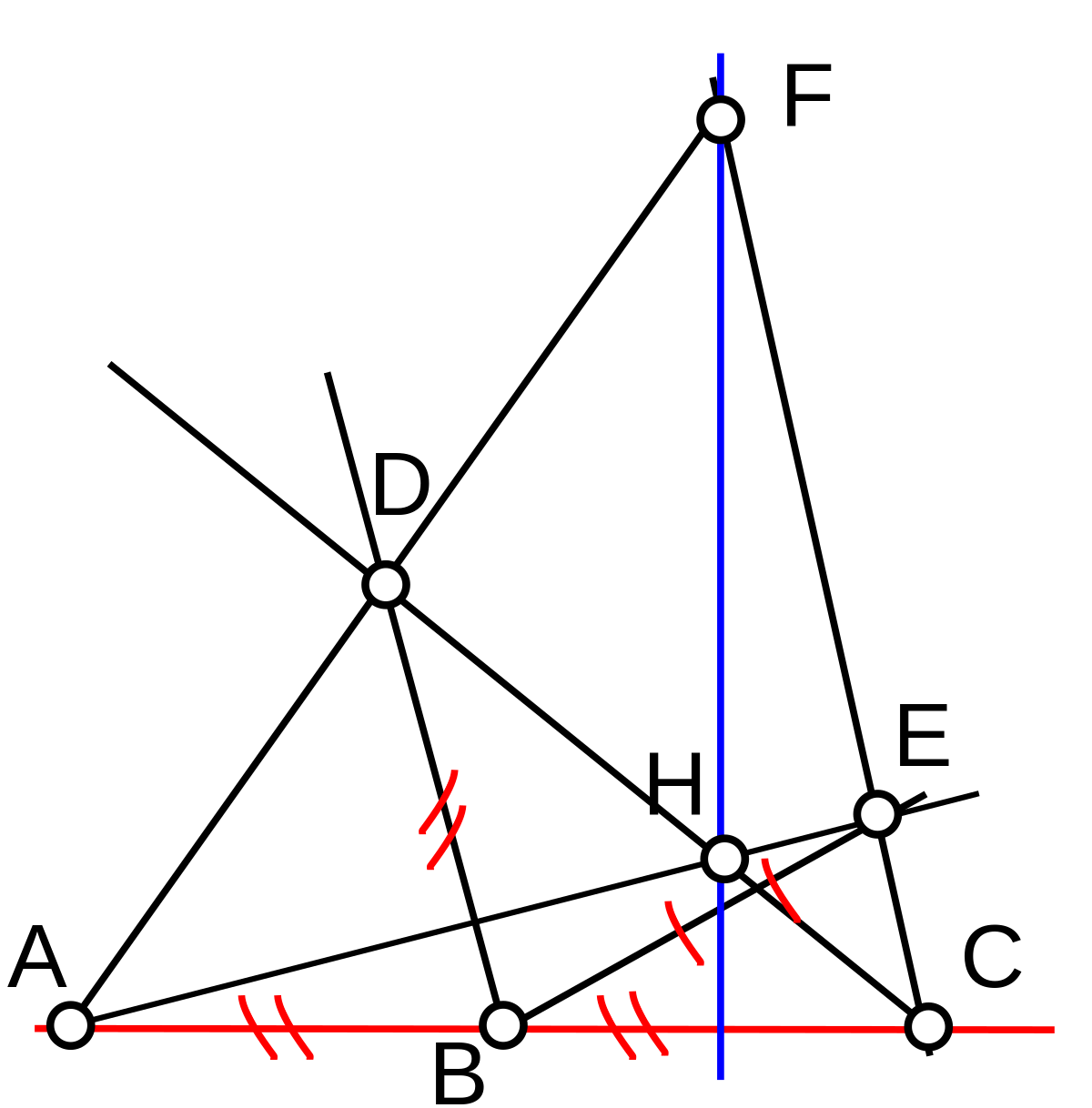

Soit à construire une perpendiculaire à une droite donnée. On prend A, B et C sur cette droite de façon que AB = BC. On trace également deux segments [BD] et [BE] de longueur égale à AB. Soit F l'intersection de (AD) et (CE). ADC est rectangle en D, et AEC en E, de sorte que (AE) et (CD) sont deux hauteurs du triangle ACF. Si H est l'intersection de (AE) et (CD), il suffit de tracer (FH) pour avoir la troisième hauteur. On peut alors, quitte à tracer une parallèle à la perpendiculaire précédemment construite, tracer la perpendiculaire à la droite passant par un point donné.

Constructibilité uniquement au compas

Le théorème de Mohr-Mascheroni, montré par Georg Mohr, puis par Lorenzo Mascheroni en 1797, affirme que si une construction géométrique est possible à la règle et au compas, alors elle est possible au compas seul.

Voir aussi le problème de Napoléon qui consiste à construire au compas seul le centre d'un cercle donné, ainsi que la construction du carré au compas seul.

Constructibilité par origami

Les constructions par origami sont les constructions géométriques par pliages de papier. Dans leur développement le plus complet, ces constructions permettent de construire tous les nombres constructibles à la règle et au compas, mais également de trisecter un angle ou de dupliquer un cube. Les constructions par origami sont équivalentes aux constructions utilisant la règle et les coniques de foyer, de directrice et d'excentricité constructibles.

Constructibilité à la règle graduée et au compas

La règle graduée est une règle munie de deux graduations dont l'écart figure l'unité de longueur. Joint au compas, la règle graduée est plus puissante que les méthodes utilisant les intersections de coniques utilisées par les Grecs anciens pour résoudre les problèmes dits solides. Les deux instruments permettent de construire tous les points du plan complexe obtenus à partir des rationnels en itérant résolution d'équation du deuxième ou du troisième degré, et de résoudre certains problèmes faisant intervenir des équations du cinquième ou du sixième degré. Ils résolvent en particulier les problèmes de la trisection de l'angle et de la duplication du cube et permettent par exemple la construction de l'heptagone régulier, de l'ennéagone régulier et des polygones réguliers de 13, 19 ou 27 côtés. Ils ne permettent pas de construire les polygones réguliers de 23, 29, 43 ou 47 côtés. La question reste ouverte pour les polygones réguliers de 11, 25, 31, 41 ou 61 côtés.

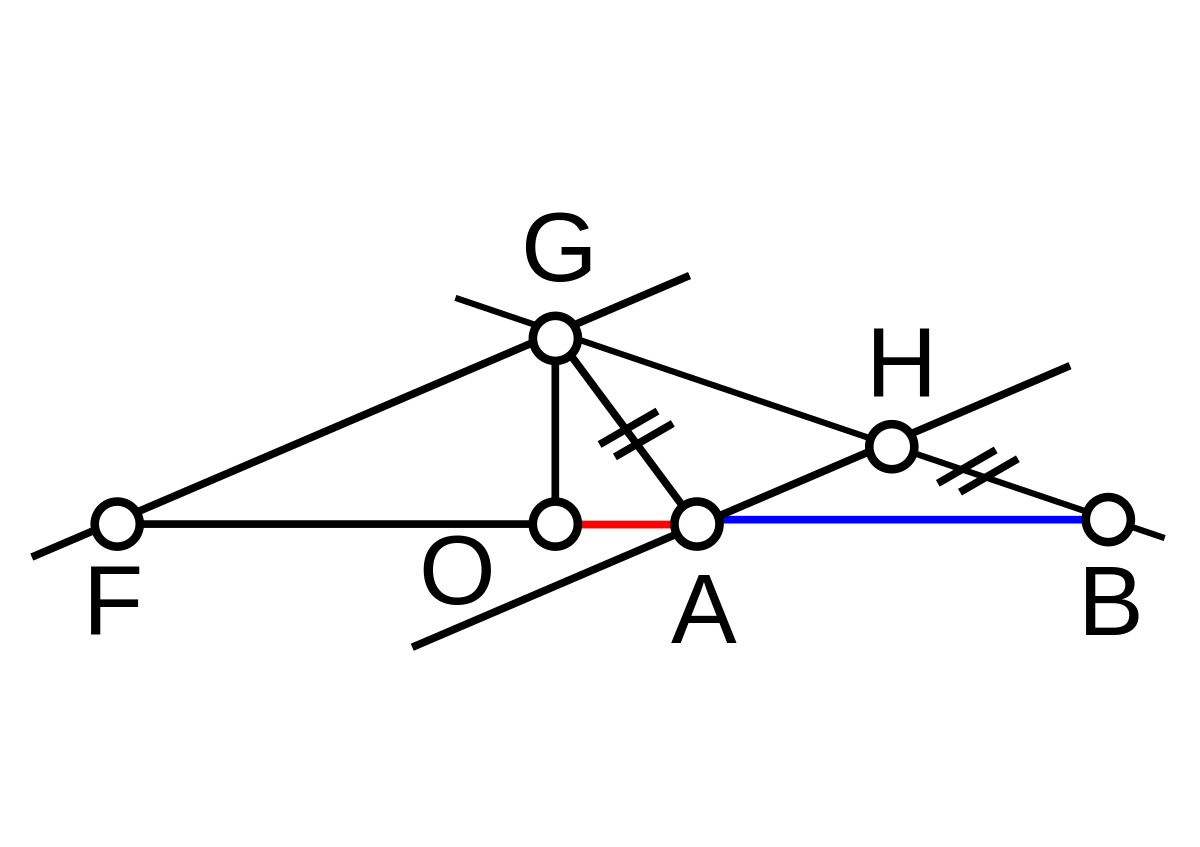

Voici par exemple comment on construit la racine cubique d'un nombre d inférieur à 1.

Soit OA = d, OF = 3d. On construit le triangle rectangle OAG de façon que AG soit égale à l'unité, longueur séparant les deux graduations de la règle. On trace la parallèle (AH) à (FG) passant par A. Toutes ces constructions se font à la règle et au compas. On utilise alors la règle graduée en la faisant passer par G, l'une des graduations devant être sur (AH), l'autre graduation sur (OA). Une fois cette disposition atteinte, AB est égal à 2d1 / 3.

La règle graduée permet des constructions par ajustement (ou neusis). On peut la faire passer par un point pendant qu'une des graduations parcourt une courbe (droite ou cercle) donnée, jusqu'à ce que l'autre graduation atteigne une autre courbe donnée. Cette deuxième graduation parcourt alors une conchoide de la première courbe, et l'utilisation de la règle graduée revient à accepter comme constructibles les intersections de conchoïde et de cercle, ou de conchoïde et de droite. Cependant, il n'y a pas de possibilité de tracer la conchoïde et la règle graduée ne permet pas de construire l'intersection de deux conchoïdes.

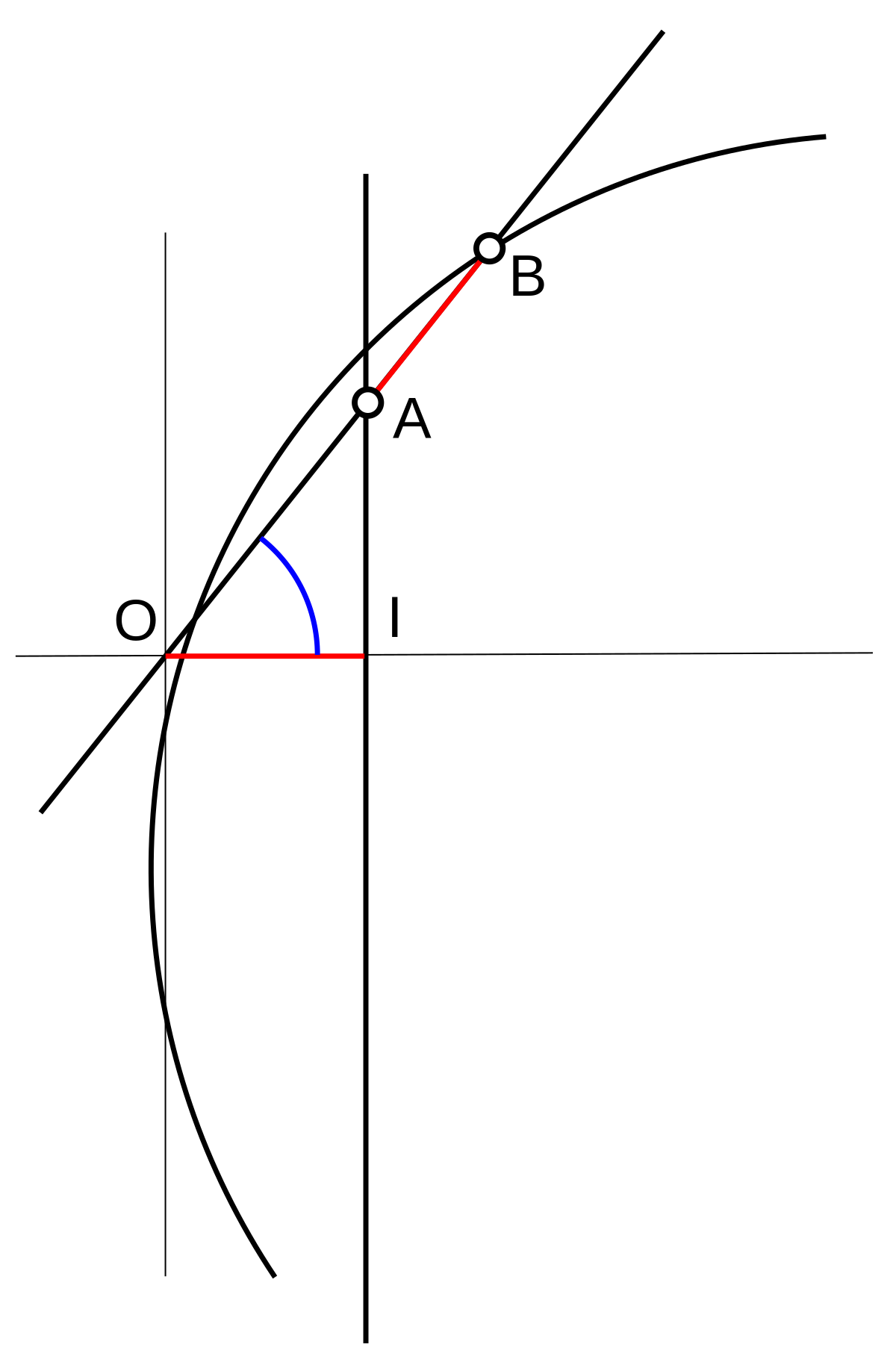

Voici par exemple comment on peut construire un angle de 2π / 7. On construit à la règle et au compas le cercle de centre

![[18/5,-2\sqrt{7}/5]](https://static.techno-science.net/illustration/Definitions/autres/0/0e0e32352d0a2a8787a5b58031cd69ce_ffc02c9811b53bbea39dbf523c239ced.png)

Rajouter de nouvelles graduations à la règle par rapport aux deux existantes n'apporte aucun bénéfice.