Or - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Économie

Production dans le monde

On estime que depuis la Préhistoire, 145 kt d'or ont été extraites d'après le World Gold Council en 2001. Il ne subsiste que 120 kt, sous forme de lingots, médailles, bijoux, etc., le reste ayant disparu au fil du temps. Les réserves d'or sont trente fois moins importantes que celles d'argent. Non renouvelables du fait de leur origine cosmique, les réserves d'or connues se chiffrent à environ 100 kt. Aujourd'hui, on extrait environ 2,3 kt d'or par an. Les principaux pays producteurs sont :

- l'Afrique du Sud : les premières mines d'or y ont été découvertes en 1886 et depuis, l'Afrique du Sud est resté le principal producteur d'or au monde avec aujourd'hui près de 500 t extraites chaque année. Les principales mines du pays se situent aux alentours de Johannesburg ;

- les États-Unis : la folie qui s'est emparée de l'ouest américain lors de la grande ruée vers l'or est aujourd'hui finie, mais les États-Unis disposent aujourd'hui d'importantes mines dans le Nevada : la production américaine atteint 548 t par an ;

- l'Australie : 290 t sont extraites en 2001 ;

- le Canada : il produit près de 150 t chaque année, principalement dans la région de l'Ontario et du nord-ouest du Québec ;

- le Japon : 231 t par an extraites de la région de Shikoku ;

- la Chine : l'or y est principalement extrait de la région de Shandong ;

- l'Indonésie et la Nouvelle-Guinée : 200 t à elles deux ;

- la Russie et les anciennes républiques socialistes : les mines de l'Oural ne remontent plus à la surface aujourd'hui qu'une centaine de tonnes d'or, chiffre en forte diminution par rapport à la production sous le régime de Staline. L'Ouzbékistan produit lui environ 80 t d'or par an ;

- le Ghana : l'ancienne Gold Coast (côte de l'Or) extrait toujours de l'or, à raison de 75 t par an ;

- le Mali : l'or est la première source d'exportation du Mali. C'est d'ailleurs le troisième exportateur d'or en Afrique (environ 50 T / an).[réf. souhaitée]

L'or est une ressource non renouvelable. La production mondiale d'or baisse depuis 2001. Les raisons de cette baisse de production sont :

- des investissements miniers trop faibles ;

- le pic de production : contrairement aux baisses de production observées au XXe siècle (Première et Seconde Guerre mondiale, politique monétaire dans les années 1970), les causes seraient ici endogènes.

L'avenir de la production d'or est marqué par deux caractéristiques :

- une concentration d'or de plus en plus faible dans les gisements ;

- une hausse des coûts de production inéluctable.

En 2003, le coût moyen de production d'une once d'or revenait à 278 dollars, auquel il convient d'ajouter 30 à 40 dollars au titre des coûts d'exploration.

Statistiques

La production d'or couvre 80 % de la demande en 2003.

| Production | Réserves minières | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

L'Inde est le premier consommateur et détenteur d’or au monde.

Réserves des banques centrales

Les banques centrales possèdent environ le quart du stock d'or mondial, à savoir 28,554 kt en décembre 2003 par l'association mondiale des producteurs d'or :

| Banque centrale | 1948 | 2004 |

|---|---|---|

| Réserve fédérale des États-Unis | 21 700 | 8 100 |

| Banque d'Angleterre | 1 400 | 312 |

| Banque nationale suisse | 1 200 | 1 350 |

| Banque de France | 487 | 3 200 |

| Banque du Japon | 765 | |

| Bundesbank | 0 | 3 400 |

| Banque populaire de Chine | 600 | |

| Banque centrale de Chine | 420 | |

| Banque centrale de Russie | ~ 400 | |

| Inde | ~ 350 | |

| Venezuela | ~ 350 | |

| Banque du Liban | 286 | |

| Ensemble de l'Union européenne | 12 700 | |

| Banque des règlements internationaux | 208 | |

| Total banques centrales mondiales | 30 200 | 31 400 |

Le président de la GATA William J. Murphy III déclare que la moitié des réserves d'or détenues par les banques centrales aurait disparu : « Nous pensons que la quantité d'or qui s'y trouve réellement est proche de 15 000 tonnes. »

Utilisation

L'or utilisé provient de plusieurs sources distinctes. Selon le World Gold Council, environ 60 % des quelques 3,6 kt d'or utilisées annuellement (moyenne sur la période 2004-2008) vient de la production des mines, il s'agit donc d'or « neuf », jamais utilisé auparavant. 28 % provient du recyclage, par exemple la fonte de vieux bijoux. Enfin, 12 % provient de déstockage net des banques centrales (c'est-à-dire qu'elles ont pendant ces cinq années vendu plus d'or qu'elles n'en ont acheté, libérant du métal pour d'autres usages).

Une grande majorité de l'or ainsi disponible (environ 68 % selon la même source) est employée dans l'orfèvrerie et la bijouterie. Un peu moins de 20 % sert à la production de pièces et de lingots, qui sont achetés par les banques en compensation des émissions de monnaie et par les particuliers (tout particulièrement en Inde où cette forme de placement est privilégiée). Enfin, environ 14 % sert dans différents domaines industriels : dentisterie, électronique...

Marché de l'or

Par rapport à la plupart des autres marchandises, la particularité du marché de l'or est que les stocks de cette matière inaltérable, accumulés au fil de l'histoire chez les particuliers et différents organismes (banques centrales…), sont estimés à environ 50 fois la production annuelle mondiale.

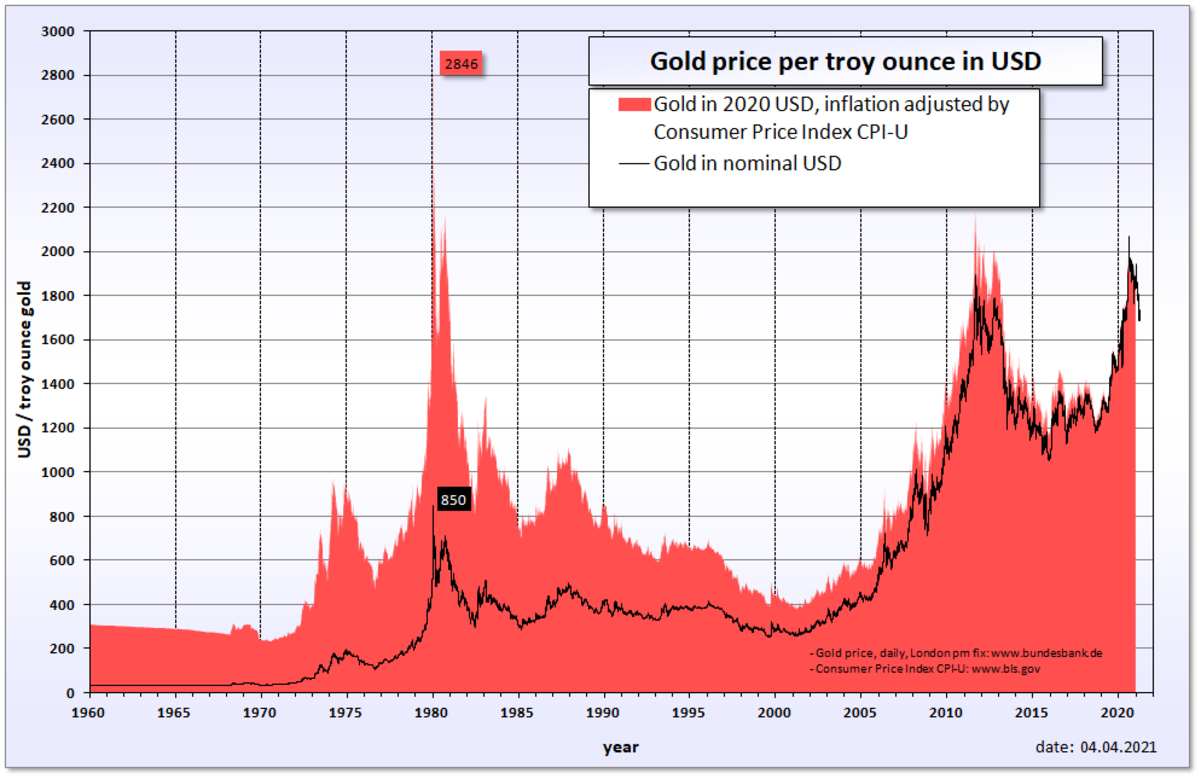

L'or est coté, sous forme physique, à la bourse de Londres et, sous forme de contrats à terme, à New York. Les cours mondiaux sont fixés en dollars américains par once troy d'or. En dehors de ces marchés organisés, qui traitent des grosses quantités, il existe des entreprises de négoce de l'or et de métaux précieux ouvertes aux particuliers et aux divers transformateurs et utilisateurs.

Les cours sont particulièrement fluctuants et soumis à divers facteurs : évolution des stocks d'or des banques centrales, demandes d'orfèvrerie, notamment en Inde, aux États-Unis et en Chine, demande industrielle (électricité, électronique…), coûts et volumes de production, état des réserves minières, valeur refuge, ou achats et ventes spéculatives en fonction des incertitudes monétaires. Une partie du marché est opaque, en raison d'un orpaillage illégal qui s'est fortement développé à la fin du XXe siècle en Amérique du Sud.

Les actions des grands groupes aurifères sont cotées essentiellement à Londres, New York, Toronto, Johannesbourg et Sydney.

À la fin du XIXe siècle, dans une période de stabilité monétaire dominée par la livre sterling avec une parité fixe des principales monnaies, l'or sert d'étalon monétaire. Chaque banque centrale doit pouvoir fournir aux porteurs qui le désirent l'équivalent en or de leurs liquidités. Cette période prend fin avec la guerre de 1914. S'ensuit une période d’instabilité des taux de change qui culminera avec les difficultés de la crise de 1929.

Le système mis en place par les accords de Bretton Woods du 22 juillet 1944 est une nouvelle tentative pour stabiliser les taux de change, basée sur une parité fixe du dollar par rapport à l'or. Les déficits extérieurs américains mettent à mal cette parité dès les années 1960 et les États-Unis abandonnent la parité fixe du dollar en 1971.

Depuis, l'or est une valeur refuge, faisant partie des réserves monétaires de chaque banque centrale et qui suscite l'attrait des épargnants quand une crise ou période troublée est en vue. Antoine Pinay lança un emprunt d'État indexé sur l'or dans les années 1950, qui fut un grand succès et donna à son promoteur une image restée longtemps mythique. La fin des accords de Bretton Woods et la forte poussée des prix de l'or au début des années 1970 provoquèrent un effet d'aubaine imprévu : les heureux souscripteurs qui furent tirés au sort les derniers (le remboursement se faisait par tirage au sort) touchèrent plus de trois fois leur mise hors inflation.

Malgré les différentes tentatives faites par les États pour décourager la thésaurisation de l'or, et son absence de rendement par rapport aux autres formes de placements, l'or a conservé son rôle de réserve de précaution. Après une longue période de dépréciation, le prix de l'or en lingot ou en pièce n'a cessé de remonter. Le cours du lingot d'or à Paris a doublé entre janvier 1999 et septembre 2007 (de 8 017 € à 16 224 € environ - source : Banque de France). Il a très fortement augmenté au début de l'année 2008 avant de se replier quelque peu. Il est à nouveau au plus haut. Par exemple, le 4 mars, le kilogramme d'or était côté 23 230,00 € à l'achat et 23 530,00 € à la vente.

L'or est échangé sur le marché des métaux précieux, principalement sur les places de New York, Londres, Zurich et Hong-Kong. Il est coté en once (troy ounce) (1 once = 31,1034768 g) et en dollars américains. Début 2004, le cours s'élevait à environ 400 $ (300 euros, soit environ 10 € le gramme) contre 300 $ en 2001, 600 $ en 2005. La crise monétaire et bancaire qui s'étend depuis septembre 2007 n'a fait qu'accélérer le mouvement. L'once frôlera les 1 000 dollars l'once (plus de 20 € le gramme) au début de l'année 2008 et à nouveau au début de l'année 2009. Les énormes plans de relance laissent craindre une inflation dévastatrice en même temps que les placements à rendement sont devenus extrêmement dangereux.

Il existe différents types de lingots suivant les pays. Sur le marché de gros de Londres, le London Bullion Market, qui est l'un des tout premiers marchés au monde pour la négociation physique d'or et d'argent, l'unité de négociation est le lingot monétaire de 400 onces troy, environ 12,5 kg.

Sur les marchés nationaux dits « de détail », on peut trouver des lingots de différentes tailles. En Europe continentale, le lingot d'un kilogramme est le plus souvent utilisé, et lorsque le pays possède encore un marché de l’or national, la barre de 1 kg est cotée. En France, l'or n'est plus coté en Bourse depuis 2004. À la Bourse de Luxembourg par exemple, le lingot de 1 kg est quotidiennement coté en euros. Mais on peut aussi trouver des lingots de 500 grammes, 250 grammes... Les plus petits des lingots sont appelés lingotins.

En avril 2010, l’audition d'un trader de JP Morgan Chase par la CFTC a révélé qu’il y aurait 100 fois plus de papier-or en circulation que de l'or physique.

Fiscalité

En France, les ventes d'or réalisées dans l'Union européenne par les contribuables français sont soumises à une taxe forfaitaire de 7,5 % (article 150 V bis du code général des impôts). Cette taxe, instituée en 1976, a causé la fermeture du marché français de l'or, au bénéfice de la place financière de Londres. Suite à la loi de finances rectificative 2005 du 30 décembre 2005, les plus-values peuvent désormais être imposées selon un régime proche du droit commun (sans abattement).

Les Français ne résidant pas en France ne doivent pas payer cette taxe.

Art et artisanat

L'or est principalement utilisé pour la bijouterie (environ 70 % de l'or dans le monde en 1990). De plus, environ 2,7 kt d'or ont été travaillées pour la bijouterie, en 1995.

L'or « pur » a été utilisé dans certains bijoux asiatiques, qui ont donc la particularité d'être déformables (ce qui oblige à se limiter à des formes simples : bracelets en torsades, par exemple). L'or pur reste cependant peu utilisé en bijouterie ; afin d'obtenir une meilleure tenue mécanique ainsi que des couleurs originales, il est allié par exemple à l'argent et au cuivre (or jaune, or rose), au cuivre (or rouge), à l'argent (or vert).

En orfèvrerie, l'argent recouvert d'or s'appelle le vermeil.

L'or est ainsi utilisé pour créer des bijoux, des médailles, des objets de luxe (montre, stylo).

Il peut également être utilisé sous forme de feuilles pour dorer les boiseries, les livres, les ferronneries par un procédé de dorure ; ainsi que les bonbons en chocolat en Occident et les gâteaux en Inde.

Le pourcentage d'or dans le métal s'appelle le titre. Depuis très longtemps, il peut faire l'objet d'une garantie (de l'État actuellement) grâce à un poinçon qui indique le titre de l'alliage utilisé. Les orfèvres l'évaluent grossièrement grâce à la pierre de touche.

En France, le marquage des bijoux en or est obligatoire depuis le 9 novembre 1797 par l'apposition de poinçons (sauf si l'objet est trop petit pour recevoir le poinçon). Deux poinçons sont utilisés : le premier, appelé « poinçon d'État », indique le titre ; le second est celui du fabricant, il est appelé « poinçon de Maître ». Le poinçon actuel est une tête d'aigle pour l'or massif.

Les carats correspondent au pourcentage massique d'or compris dans le métal.

| Carats | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |

| % or | 99,99 | 91,67 | 83,34 | 75,01 | 66,68 | 58,35 | 50,02 | 41,69 | 33,36 | 25,03 | 16,7 | 8,37 | 0 |

| Millièmes | 999 | 917 | 833 | 750 | 667 | 584 | 500 | 417 | 337 | 250 | 167 | 84 | 0 |

L'or pur à 100 % n'existe pas.

L'affinerie d'or de la Monnaie royale canadienne (anglais : Royal Canadian Mint) a été la première au monde à purifier de l'or à 99,9 % pur en 1979, pour ensuite monter la norme à 99,99 % en 1982. Finalement, depuis 1997, il est maintenant possible de purifier l'or jusqu'à un degré de pureté appelé « 5-9 » : 99,999 % pur. À ce jour, la Monnaie royale canadienne est le seul établissement au monde capable de produire de l'or 5-9. Afin de célébrer cet accomplissement, elle a aussi créé la plus grosse pièce au monde, la pièce d'un million de dollars, fabriquée entièrement d'or 5-9.

En France, la pièce de 100 euros (la « Semeuse cinétique » de Joaquin Jimenez) est en or 5-9.

Industrie

Ce métal est recherché par l'industrie à cause de son inaltérabilité et de sa bonne conductivité électrique et thermique.

Il est utilisé en connectique et en électronique, afin de réaliser des contacts électriques inoxydables.

De nos jours, l'or est fréquemment utilisé dans les techniques de pointe et particulièrement dans la fabrication des microprocesseurs (environ 2 € d'or dans un Pentium Pro).

L'industrie électronique utilisait 318 t annuellement en 2003.

L'ensemble des appareils électroniques et informatiques usagés dans le monde représente un gisement de taille : à partir d'une tonne de vieux téléphones portables, il est possible de récupérer environ 230 g d'or.

Il est également utilisé pour opacifier des organes optiques dans le cadre de techniques spatiales, et comme catalyseur dans des piles à combustible.

Médecine

Sur le plan médical, la dentisterie consommait 67 t d'or par an.

L'or a été - et reste, pour qui accepte de faire face à la dépense - un substitut nettement supérieur aux amalgames pour les occlusions dentaires, mais demande l'emploi d'une technique différente des classiques « plombages » : ce sont les inlays.

En médecine, certains dérivés organiques de l'or, dits « sels d'or » ont été parfois utilisés dans le traitement de certaines affections en rhumatologie (chrysothérapie) :

- auranofine (Ridaura®) ;

- aurothiomalate sodique ;

- aurothiosulfate sodique ;

- aurothioglucose ;

- aurotioprol.

La feuille d'or ou d'argent a été utilisée comme enrobage des pilules, notamment les plus amères.

Historiquement, l'or a été un composant d'un « élixir de jeunesse » et a pu contribuer au décès de Diane de Poitiers par surdosage.