Prévision des cyclones tropicaux - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Techniques diagnostiques

Trajectoire

Les forces contrôlant la trajectoire des cyclones tropicaux sont essentiellement les systèmes dépressionnaires et les anticyclones environnants ainsi que le cisaillement du vent avec l'altitude. La prévision de la position de ces éléments est donc cruciale dans la prévision tropicale. En général, le flux à grande échelle (échelle synoptique) contrôle de 70 à 90 pour cent de la trajectoire.

Une technique diagnostique courante est donc de considérer le vent moyen dans la couche sous 700 hPa (3 000 mètres) comme prédicteur instantanée du déplacement, auquel on ajoute un facteur de correction qui dépend de sa position par rapport aux systèmes environnants et à l'hémisphère considéré (facteur β de la Force de Coriolis). Par exemple, le β va dévier légèrement la trajectoire vers le nord d'un cyclone tropical qui passe au sud d'une crête barométrique sud-tropicale. Ainsi, les tempêtes se dirigeant vers le nord-ouest se déplacent plus vite et que celle vers le nord-est sont ralenties. Plus le cyclone est important, plus l'impact de β l'est lui aussi.

La prévision faite avec cette technique doit utiliser la trajectoire historique lissée du système afin d'éviter les effets de variation à petite échelle de celle-ci. On note en effet une précession trochoïdale du centre du cyclone quand les bandes orageuses ne sont pas distribuées uniformément. Ceci est généralement dû à un cisaillement vertical variable dans le système. Pour un système particulièrement intense, les météorologues vont parfois utiliser le vent moyen dans une couche plus épaisse de l'atmosphère également.

Cette technique et d'autres sont tirées de la connaissance des forces qui agissent sur les cyclones tropicaux mais ne sont que diagnostiques. Le développement de modèles numériques a permis de calculer plus précisément les interactions. Ces derniers donnent une trajectoire qui tient compte de toutes les observations quantifiées mais sont sujets à des erreurs inhérentes aux approximations des équations qu'ils contiennent, aux erreurs de mesure des données et à la puissance de calculs des ordinateurs.

Intensité

La prévision de l'intensité des cyclones tropicaux est plus difficile selon les prévisionnistes. Ceci est dû à la nature complexe de ces systèmes et à leur relative isolation de la circulation atmosphérique générale. Pour poser un diagnostic valable, il faut connaître la trajectoire qu'empruntera le cyclone, pouvoir calculer le potentiel thermodynamique de la masse d'air le long de celle-ci et connaître le cisaillement vertical des vents. De plus, il faut prendre en compte l'effet inhibiteur par friction qu'auront les côtes et îles traversées.

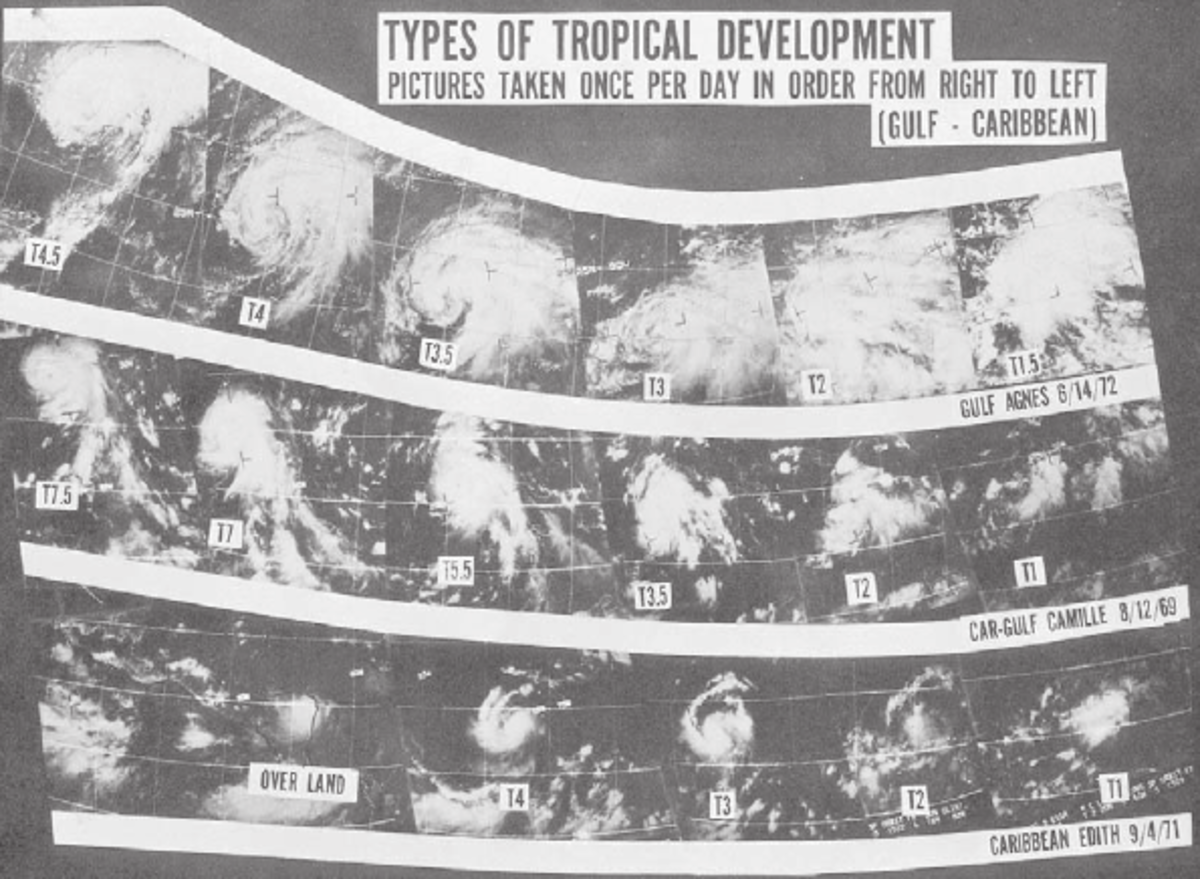

Différentes techniques ont été développées pour évaluer la phase dans laquelle se trouve le cyclone, mentionnons la technique de Dvorak qui utilise les images des satellites météorologiques. Il faut tenir compte dans ces évaluations du renouvellement de l'œil du cyclone qui se produit dans les ouragans/typhons/cyclones puissants et qui affaiblit temporairement ce dernier avant une ré-intensification.

Le Dr. Kerry Emanuel, du Massachusetts Institute of Technology, a développé en 1988 un indice appelé Indice d'intensité potentielle maximale pour calculer l'intensité maximale que peut atteindre un cyclone. Cet indice est fondé sur la température de la surface de la mer et le profil des températures verticales par les modèles de prévision numérique du temps. Le météorologue peut créer des cartes de cet indice auxquelles il superpose la trajectoire prévue antérieurement et en déduire la plus probable intensité future du système. Cette méthode ne tient pas compte du cisaillement vertical des vents qui peut augmenter ou diminuer l'intensité.

En phénomène à considérer, tant pour la trajectoire que pour l'intensité du cyclone tropical, est l'effet Fujiwara. Celui-ci décrit l'interaction entre deux cyclones s'approchant à moins de 1 450 km de l'autre. Il s'agit d'un phénomène assez commun dans l'océan Pacifique Nord à cause de son étendue.

Pluviosité

La prévision des quantités de pluie qui tomberont avec un cyclone tropical est particulièrement importante puisque la majorité des dégâts et des morts sont en fait causés par cet élément. Les pluies abondantes causent en effet des inondations, des coulées de boue et des glissements de terrain.

Les pluies sont plus importantes avec des systèmes qui se déplacent lentement. Ainsi l'ouragan Wilma qui se déplaçait lentement a causé plus de dégâts que d'autres ouragans de même intensité car il a déversé ses pluies sur une plus petite superficie. D'autre part, des endroits comme le Mexique, Haïti, la République dominicaine, la plupart de l'Amérique centrale, Madagascar, La Réunion, la Chine et le Japon sont généralement plus touchés parce que le relief montagneux donnent un soulèvement supplémentaire à l'air ce qui augmente la précipitation. Finalement, un creux barométrique en altitude rencontrant le cyclone dans les latitudes moyennes augmentera également le soulèvement. Un combinaisons de ces facteurs peut être particulièrement dangereux et donner des effets catastrophiques comme ce fut le cas avec l'ouragan Mitch lors de son passage en Amérique centrale alors que plus de 10 000 personnes ont péri.

Une règle empirique a été trouvée durant les années 1950 par R. H. Kraft pour prédire la quantité de pluie avec un ouragan. En mesurant les accumulations de pluie (en pouces) laissées par différents systèmes tropicaux aux États-Unis, grâce aux données des stations dans les régions affectés, il s'est rendu compte que le total équivalait à 100 divisé par leur vitesse de déplacement en nœuds. Si on connait la vitesse de déplacement de l'ouragan, on peut donc prédire les chutes de pluies. Cette règle fonctionne assez bien, même dans d'autre pays, pour autant que le cyclone se déplace et que les stations météorologiques principales (espacement de 100 km entre les stations) soient utilisées pour le total. Naturellement, cette règle dépend de la densité du réseau de stations météorologiques, ce qui peut sous-estimer les maxima de précipitations, du diamètre du système et de la topographie du terrain. Au Canada, cette règle de Kraft a été modifiée pour tenir compte de la température des eaux limitrophes des provinces Atlantiques qui est plus basse et du cisaillement des vents selon la verticale qui est plus grand. On y divise le résultat par deux .

La première méthode semi-empirique pour prévoir les accumulations de pluie est celle de la climatologie et de la persistance. Durant les années 1950, le service de recherche du Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory a développé un modèle appelé r-CLIPER (pour rainfall climatology and persistence) qui extrapole les quantités notées actuellement dans un cyclone et les projette dans le temps en tenant seulement compte de la climatologique du terrain comme modulation. Les sorties de ce modèle, jusqu'à 120 heures, sont encore utilisées comme champ d'essai par les météorologistes et pour vérifier l'adresse des modèles numériques développés plus tard.

Une autre technique à court terme, appelée TRaP (pour Tropical Rainfall Potential technique), utilise les estimations faites par satellite de la quantité de pluie tombée et les extrapole selon la trajectoire actuelle pour 24 heures. Sa principale faiblesse est qu'elle ne tient pas compte de l'évolution du cyclone tropical mais cela est en général minime sur une période de 24 heures.

Tornades et ondes de tempête

Les vents poussent sur la surface de la mer, rehaussant le niveau de la marée en plus de produire des vagues importantes, c'est ce qu'on nomme l'onde de tempête. Celle-ci sera plus importante dans le quadrant nord-est dans l'hémisphère nord et celui sud-est dans l'hémisphère sud. En effet, les vents autour du cyclone et la direction de son déplacement s'additionnent dans ces régions pour augmenter l'effet.

Les tornades associées avec les systèmes tropicaux se retrouvent dans les mêmes secteurs car ce sont les quadrants où en général l'air venant de l'eau entre sur terre et se trouve dévié par la friction. Cette déviation cause une convergence de l'air vers le centre du système. S'il y en a une rotation en altitude associé aux méso-vortex de l'œil, cet convergence qui va lui permettre d'atteindre le sol.