Prévision des cyclones tropicaux - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Problématique

Le moteur des cyclones tropicaux est le relâchement de chaleur latente par des précipitations orageuses. En effet, la vapeur d'eau qui se condense en gouttelettes de nuage relâche une certaine énergie qui sera reprise par la vapeur d'eau lors de la dissipation du nuage. Par contre, l'énergie utilisée pour former les gouttes de pluie, réchauffe l'air des bas niveaux ce qui permet d'entretenir le cycle orageux. Il faut donc que l'air soit très humide dans les bas et moyens niveaux de la troposphère pour fournir assez de "carburant" à la convection profonde pour maintenir le système.

D'autre part, le vent est le facteur critique qui contrôle l'organisation des orages en une rotation cyclonique. Comme il est une balance entre le gradient de pression et la force de Coriolis, pour que cette dernière soit suffisante pour induire une déviation des vents qui engendrera une rotation cyclonique, il faut s'éloigner de l'équateur d'au moins 10 degrés de latitude ou à peu près 500 km. Dans une zone où le potentiel thermodynamique est assez important, des orages commenceront à se développer. Le moindre creux de mousson, onde tropicale, front très lâche de surface ou zone de convergence d'humidité dont la configuration des vents donnera un tourbillon suffisant, permettra à la convection d'entrer en rotation autour de ce point focal. Sans ce dernier, la convection restera désorganisée et sans lendemain.

Le changement des vents dans avec l'altitude, tant en direction qu'en vitesse, doit également être faible entre la surface et la tropopause. En effet, un cisaillement plus intense transporte l'air en ascendance dans les orages, et donc la précipitation, en aval et assèche les niveaux moyens de l'atmosphère. Or la chaleur latente dégagée par les orages doit rester dans le cyclone qui se développe pour y garder l'air chaud et humide afin de perpétuer les conditions à leur continuelle reformation. D'autre part, dans les cyclones naissants, le développement d'un complexe convectif de méso-échelle dans un environnement fortement cisaillé donnera des rafales descendantes qui couperont l'entrée d'air humide le coupant de sa source d'énergie.

Même si la formation de cyclones tropicaux reste encore un vaste sujet de recherche, on peut dire que selon ses déclencheurs mentionnés ci-dessus, il y a six facteurs pré-requis pour leur développement, divisés en deux catégories :

Thermodynamique

- une température de surface de la mer suffisamment élevée

- un atmosphère instable

- une humidité absolue élevée dans la basse et moyenne troposphère

Dynamique

- un facteur de force de Coriolis non nul pour partir la rotation, en général à au moins 10 degrés de latitude nord ou sud de l'équateur

- une zone de convergence préexistante pour servir de focalisation

- un faible cisaillement vertical des vents.

Modèles de prévision

Les mouvements de l'air et de l'humidité dans les cyclones tropicaux sont régis par les équations primitives atmosphériques, de la même manière que le reste de la circulation atmosphérique. Cependant, leurs échelles se situent entre celles des dépressions synoptiques et celle les systèmes de méso-échelle ce qui veut dire que certains paramètres de ces équations ne sont pas linéaires. De plus, ils se forment au-dessus des océans où les données d'observation sont rares. Les modèles numérique de prévision du temps généraux ont donc eu des problèmes à traiter ces systèmes. C'est pourquoi des modèles à plus haute résolution et incluant une paramétrisation spéciale ont été développés depuis les années 1970 afin de prévoir leur déplacement, intensité et pluviosité. L'augmentation des données obtenues par satellites météorologiques et les vols d'observations dans les ouragans ont permis de mieux connaître l'environnement de ces systèmes et à raffiner les modèles. En particulier, le lâché de radiosondes dans les cyclones tropicaux a permis de diminuer l'erreur sur la trajectoire de 15 à 20 pour cent. Plus récemment, l'utilisation de plusieurs modèles, chacun roulé plusieurs fois avec certaines variations dans les données initiales, permettent d'obtenir des solutions différentes. Une comparaison de ces solutions donne des statistiques d'ensemble qui permettent de trouver la solution la plus probable.

Modèles généraux

Voici quelques modèles de prévision développés en partie ou totalement pour les cyclones tropicaux :

- Le modèle de base utilisé pour comparer les modèles entre eux est CLIPER (Climatologie et Persistance) ; c'est un modèle à régressions statistiques multiples qui utilise au mieux la persistance du mouvement actuel et incorpore aussi des informations climatologiques des cyclones passés. Paradoxalement, jusqu'aux années 80, les scores de CLIPER était meilleurs que ceux des autres modèles de prévision numérique ;

- Le modèle statistico-dynamique NHC98, utilise comme prédicteur le géopotentiel tiré du modèle aéronautique pour produire une trajectoire prévue quatre fois par jour. Les heures synoptiques de base pour les prévisions du NHC98 (00 and 12 UTC) sont tirées du précédent modèle pour l'aéronautique américain (12 heures avant) ;

- Les modèles NCEP Aviation, GFS et MRF, des modèles globaux ;

- Le modèle Bêta et Advection (BAM), pour lequel la trajectoire suit le vent moyen extrapolé du modèle aéronautique entre deux nivaux isobariques. Elle démarre de la position initiale de la tempête et on lui applique une correction qui tient compte de l'effet beta. Il y a trois versions pour ce modèle :

- une pour les basses couches (BAMS), entre 850 et 700 hPa ;

- une pour les couches moyennes (BAMM), entre 850 et 400 hPa ;

- une pour les couches profondes (BAMD), entre 850 et 200 hPa ;

- Un modèle barotrope emboîté de prévision de trajectoire cyclone (VICBAR) tourne quatre fois par jour depuis 1989. À 00 et 12 TU, les calculs se font à partir des analyses du modèle NCEP. Pour l'initialisation des calculs de 06 et 18 TU, on prend les prévisions à 6 heures du NCEP. On utilise aussi de manière opérationnelle, toutes les six heures, un autre modèle barotropique, le LBAR (Limited-Area Barotropic Model), modèle barotropique à domaine limité, dont les performances sont moins bonnes que celle du VICAR mais dont les sorties plus rapides sont utilisées par le prévisionnistes du NHC ;

- Un modèle 3D à maille variable, développé par le Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, connu sous le nom du modèle GFDL, fournit des prévisions depuis la saison cyclonique de 1992 ;

- Le United Kingdom Meterological Office global model (du Met Office) est utilisé pour les prévisions cycloniques dans le monde entier ;

- Le United States Navy Operational Global Atmospheric Prediction Systems (NOGAPS) est aussi un modèle global qui a quelques bons résultats en prévision de trajectoire de cyclone ;

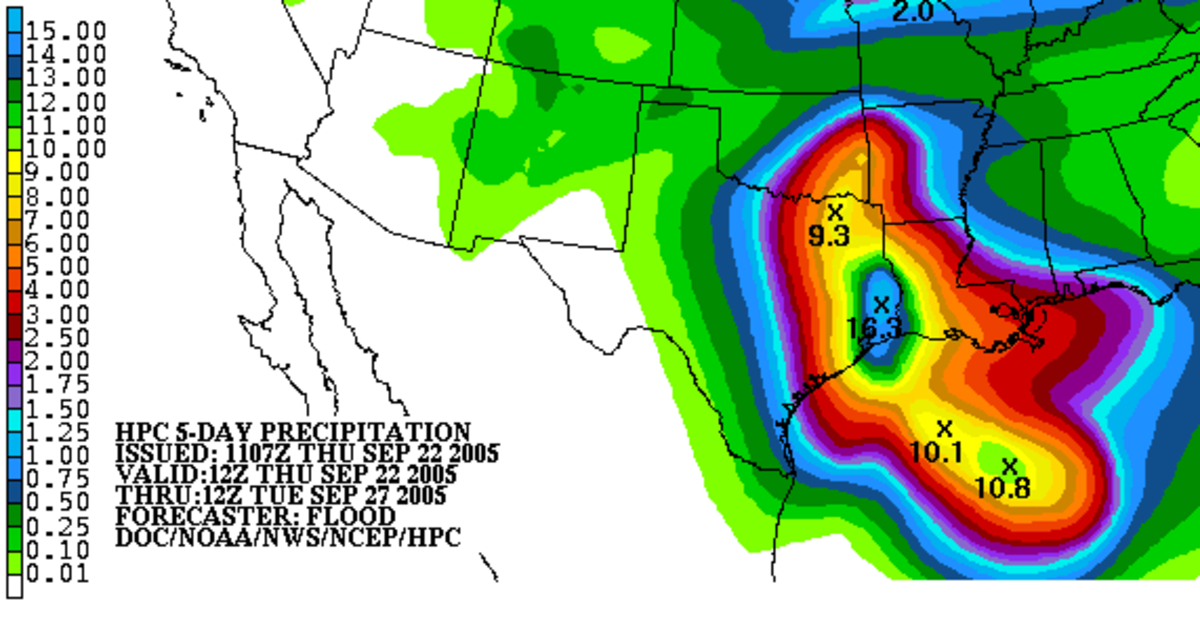

- Le HWRF (Hurricane Weather Research and Forecasting) est un modèle dynamique utilisant les données du modèle à grande échelle NAM américain comme champs de départ. Il est prévu que ce modèle remplacera le GFDL. Il prévoit autant la trajectoire que l'intensité et les précipitations ;

- Le FSSE (Florida State Superensemble) est un modèle d'ensembles utilisé en exploitation depuis 2005 et qui a démontré une bonne performance quant à la prévision de la trajectoire. Ses spécifications sont peu connues car il est la propriété d'une compagnie privée formée par l'université et dont l'accès aux résultats est payant.

Modèles d'intensité

En dépit de la variété de modèles de prévision de trajectoire de cyclone cités ci-dessus, il n'existe que peu de modèles de prévision d'intensité. On note dans le bassin Atlantique :

- Semblable au modèle de prévision de trajectoire CLIPER, le modèle de Statistique de Prévision d'Intensité (SHIFOR) est utilisé pour les prévisions de changement de l'intensité mais reste peu fiable. C'est un modèle statistique à régressions multiples qui utilise au mieux la persistance et incorpore des données climatologiques. Étonnamment, on n'arrive pas à améliorer SHIFOR en lui fournissant des données de modèles numériques ;

- Le modèle statistico-synoptique, Statistical Hurricane Intensity Prediction Scheme (SHIPS) dont les sources d'informations synoptiques sont la température de l'eau de mer, le cisaillement vertical du vent, etc. qu'il combine avec la tendance de l'intensité du cyclone. En 1996, pour la première fois, les performances de SHIPS ont été meilleures que celles de SHIFOR entre 24 et 72 heures, bien que cette différence soit minime ;

- Le modèle DSHP (Decay SHIP) est identique au SHIPS mais diminue l'intensité lorsque le cyclone passe sur terre ;

- Le modèle GFDL, cité plus haut donne aussi des prévisions de changement d'intensité. Mais à ce jour, ses résultats restent moins bons que par exemple SHIFOR ;

- Le FSSE donne une valeur d'intensité des systèmes. Il intègre dans son cycle d'analyse les prévisions du National Hurricane Center en plus des données objectives ;

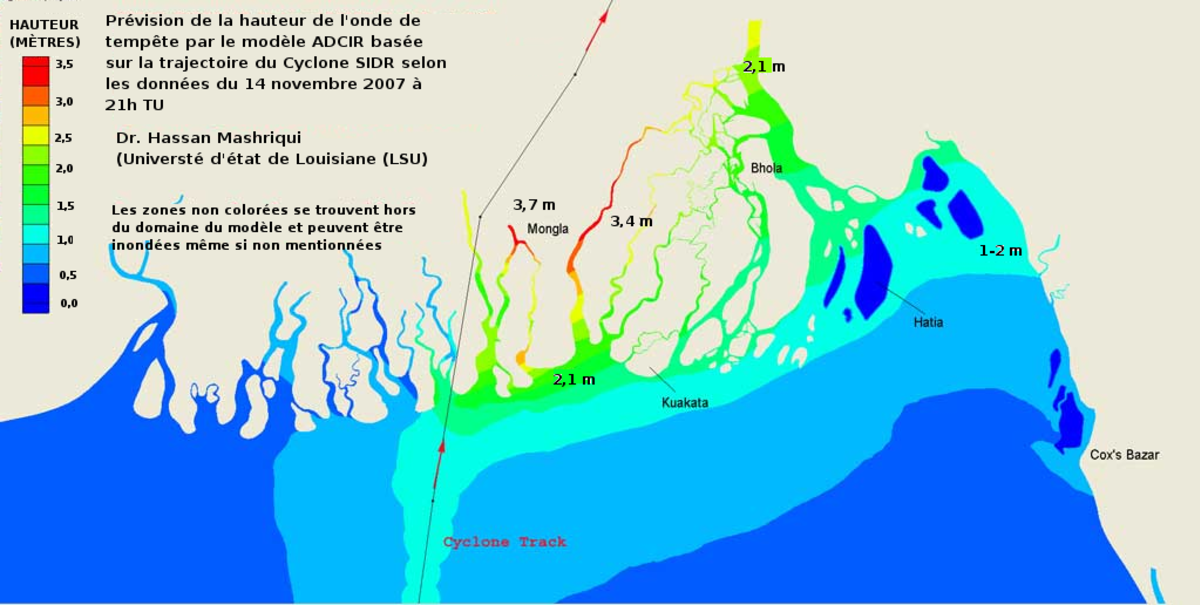

Modèles d'onde de tempête

Le principal modèle utilisé aux États-Unis pour prévoir les ondes de tempêtes est appelé SLOSH (Sea, Lake, Overland, Surge from Hurricanes.. Il utilise le diamètre du système, son intensité, sa vitesse de déplacement et la topographie des côtes menacées pour prédire la hauteur de l'onde. La sortie dépend fortement de la prévision de la trajectoire et c'est pourquoi il donne la probabilité de ces hauteurs par zones autour de la trajectoire plutôt des valeurs directes.

Le Dr. Hassan Masquariqui de l'Université d'État de Louisiane a développé avec son équipe un modèle qu'il a utilisé lors du cyclone Sidr ce qui a permis d'alerter les autorités du Bengladesh de la possibilité d'inondations et de sauver des centaines de milliers de vie. On voit très bien sur l'image de droite que les plus fortes hauteurs se retrouvent dans le quadrant nord-est de la trajectoire (ligne avec flèche) comme discuté précédemment.

Modèles à long terme

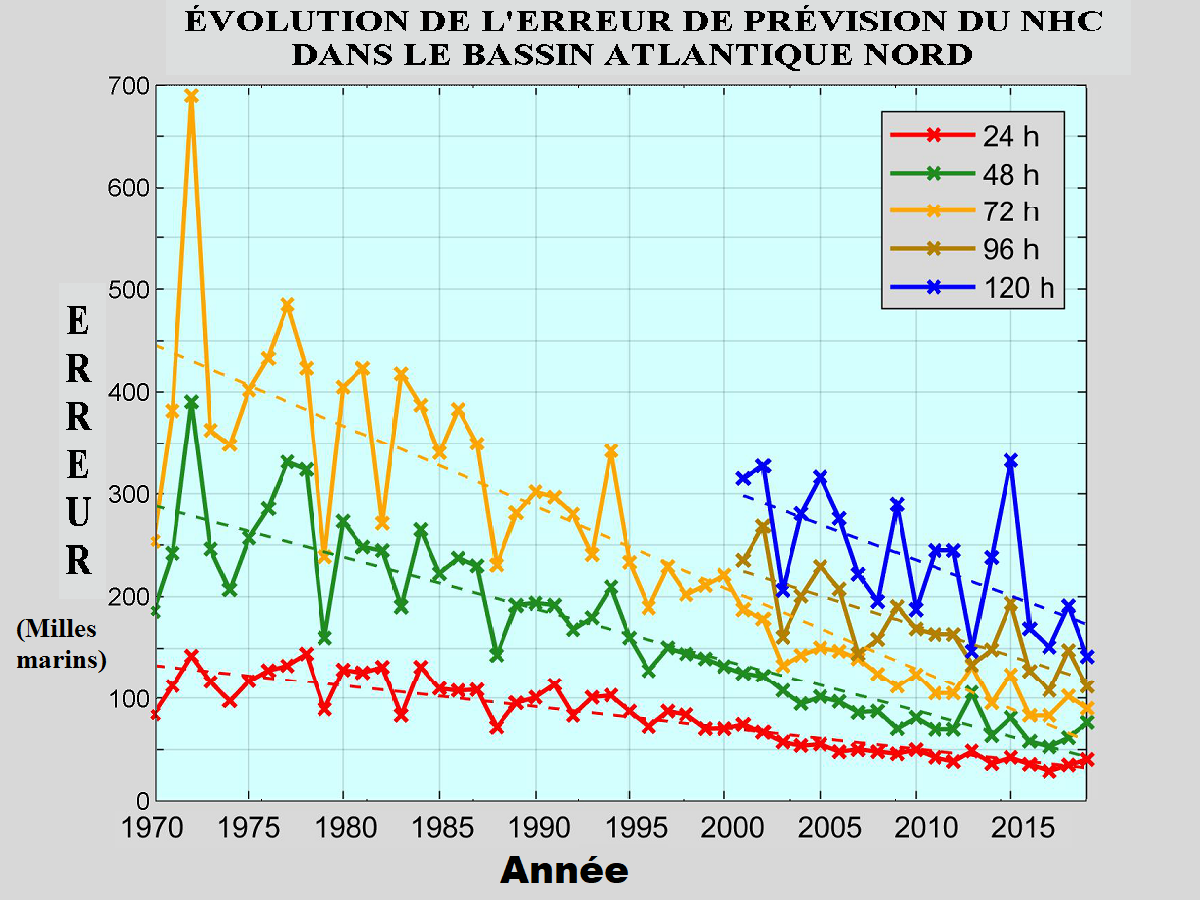

Avant les années 1990, les prévisions numériques ne dépassaient pas 72 heures (trois jours), les techniques et modèles numériques n'étant pas assez précis. Vers la milieu des années 1990, les recherches dans le domaine des systèmes tropicaux ont permis d'augmenter la période de prévision. En 2001, la réduction de l'erreur sur la trajectoire permettaient aux sorties des modèles d'être utiles jusqu'à cinq jours. Dans certains cas, cette prévision a pu être étendue au sixième et même au septième jours.

Dernièrement, les chercheurs de la Colorado State University ont trouvé des corrélations statistiques entre le développement des cyclones tropicaux de l'Atlantique nord et divers phénomènes météorologiques entre l'Afrique de l'ouest et les Antilles. Elle émet depuis 1984 une prévision saisonnière dont les résultats se sont révélés supérieurs à la climatologie. D'autres centres de recherche ont emboîté le pas depuis ce temps pour d'autres bassins comme ceux du Pacifique nord-ouest et de la zone australienne Les prédicteurs de ces derniers sont reliés à la circulation de Walker, à l'ENSO, aux Oscillation de l'Atlantique Nord et de l'Arctique (similaires à l'Oscillation australe) et au patron nord-américain du Pacifique