Rosetta (sonde spatiale) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Retombées scientifiques

Comprendre la genèse du système solaire

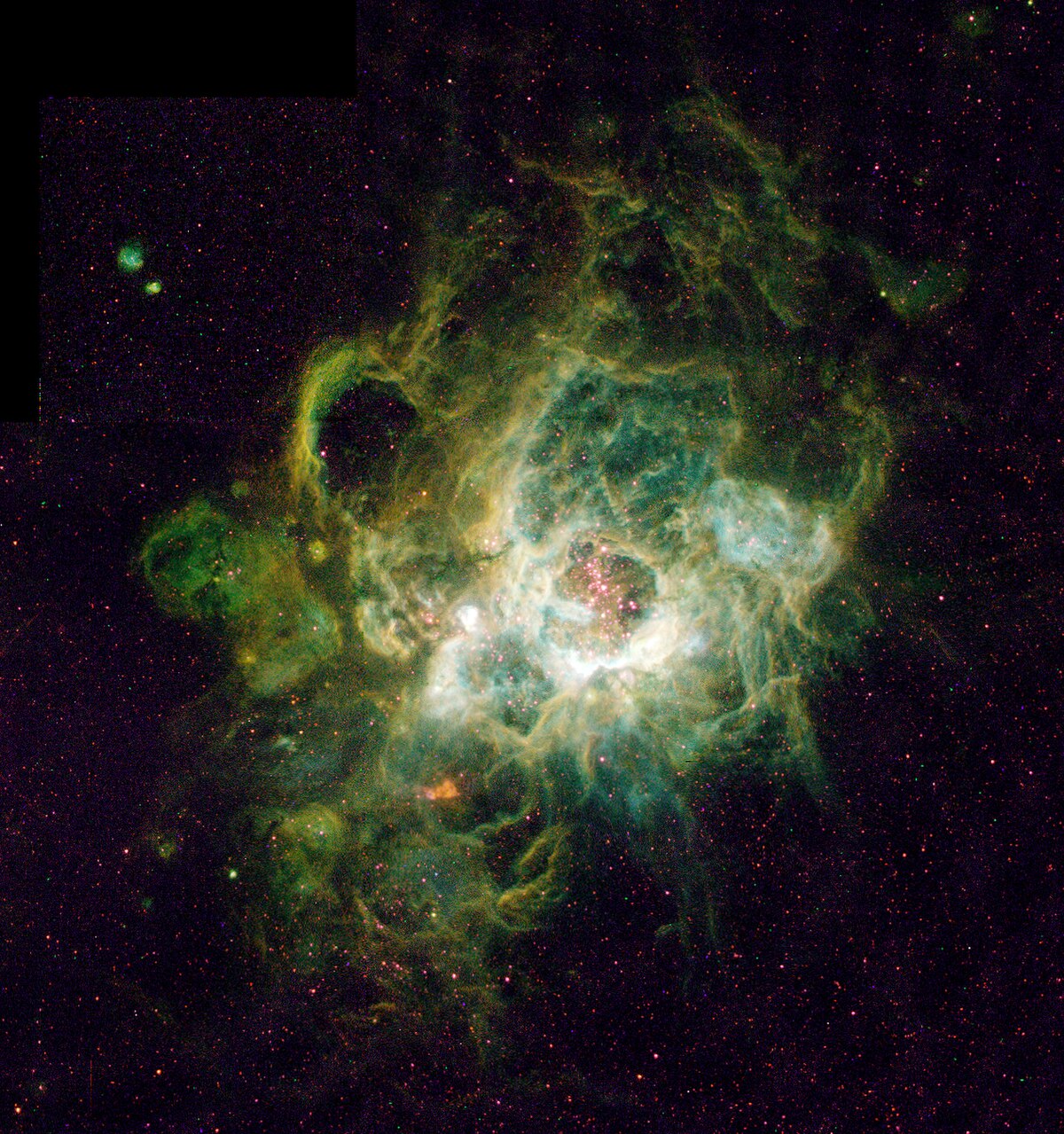

Il y a 4,6 milliards d'années, le système solaire était encore une nébuleuse protosolaire constituée principalement d'hydrogène, d'hélium, de glace et de silicates. La nébuleuse a commencé à se condenser par effondrement gravitationnel déclenché peut-être par l'explosion d'une supernova à proximité. Le cœur de la nébuleuse est devenu de plus en plus dense et les chocs entre particules se sont multipliés, transformant l'énergie cinétique en chaleur. Environ 100 000 ans après le début de ce processus, une proto-étoile chaude, l'amorce du Soleil, s'est formée : au voisinage du Soleil, seuls les éléments les plus lourds et les moins volatils de la nébuleuse ont subsisté formant les planètes telluriques denses telles que la Terre, tandis que les matériaux plus légers comme l'hélium et la glace formèrent à plus grande distance des planètes gazeuses géantes comme Jupiter. Dans cette dernière région, certaines des briques élémentaires ne se sont pas agrégées aux corps plus massifs et ont été repoussées par effet de fronde gravitationnelle par la planète géante Jupiter jusqu'à la frontière du système solaire. Ces petits corps faits de glace et de roche se sont regroupés dans deux immenses régions : la ceinture de Kuiper située à une distance comprise entre 30 et 100 unités astronomiques du Soleil et le nuage de Oort qui forme une coquille qui entoure le système solaire entre 10 000 unités astronomiques et 1 année-lumière du Soleil. Depuis la naissance du système solaire, la composition de ces objets est restée pratiquement inchangée : l'éloignement du Soleil maintient la température de leur noyau à des valeurs très basses (-270 °C) ce qui leur permet de conserver à l'état solide les molécules les plus volatiles tandis que la gravité très faible de ces objets de petite taille n'entraîne aucune transformation métamorphique. Ces deux régions constituent le réservoir des comètes observées. Celles-ci sont chassées du nuage de Oort ou de la ceinture de Kuiper par le passage du système solaire à proximité d'une étoile, d'un nuage galactique ou par la pression du disque galactique. Compte tenu de leur origine, les comètes sont donc des vestiges de la nébuleuse protosolaire pratiquement intacts qui devraient nous permettre de mieux comprendre le processus de formation du système solaire. Or celui-ci est encore mal connu et les théories en vigueur sont régulièrement remises en question par de nouvelles découvertes comme celle, récente, de systèmes solaires comportant des exoplanètes aux caractéristiques — masse, distance à l'étoile — incompatibles avec tous les mécanismes de formation envisagés jusque-là.

À la recherche de l'origine de la vie

Durant les 500 premiers millions d'années du système solaire, de nombreux corps célestes venus des régions périphériques et attirés par la gravité du Soleil se sont écrasés sur les planètes telluriques situées sur leur trajectoire. Les collisions entre comètes et planètes apportaient de l'eau mais également sans doute des composés organiques qui ont contribué à l'apparition de l'atmosphère primitive et peut-être même à celle de la vie. Les composés les plus complexes des comètes ne peuvent être détectés à distance car ils sont détruits dès qu'ils sont libérés par la comète. Seule une mission in situ, comme l'a démontré notamment la sonde Giotto, permet de les identifier et d'affiner ce scénario d'origine de la vie.

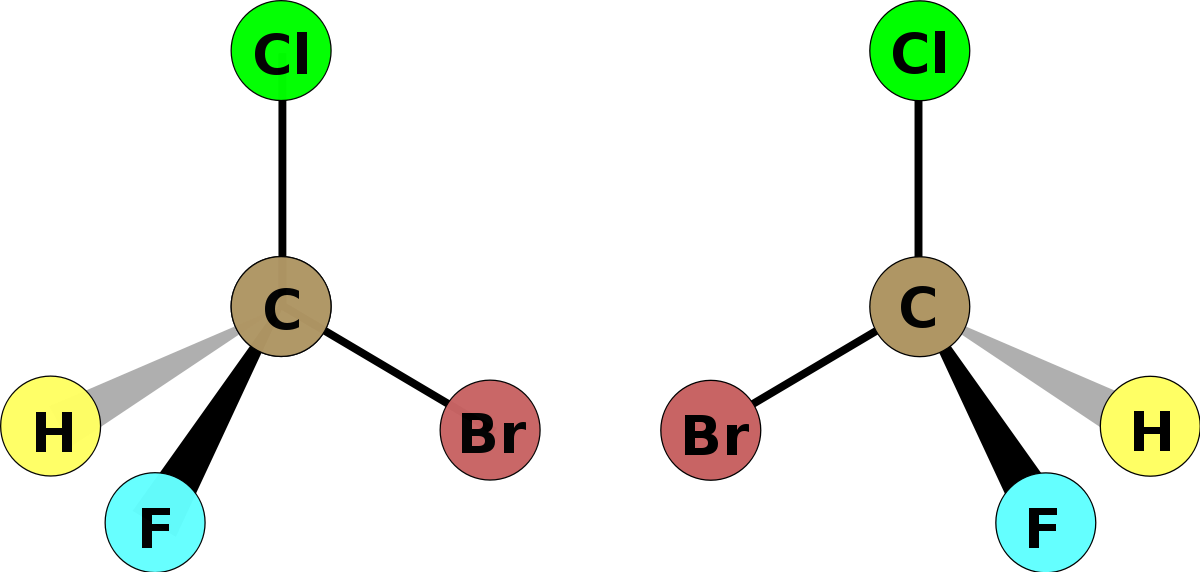

De nombreuses molécules sont dites chirales, c'est-à-dire qu'elles existent sous deux formes énantiomères (dextrogyre et lévogyre) égales, en quelque sorte, à leur image dans un miroir. Les acides aminés, présents dans la vie telle qu'elle est connue actuellement, sont chiraux ; cependant elle n'utilise qu'une seule forme (lévogyre) : elle est dite homochirale. Aussi, la découverte de molécules qui, en plus d'être d'intérêt biologique, sont homochirales, pourrait indiquer la présence de vie. Une question que se posent aujourd'hui les biologistes est « pourquoi la vie a-t-elle choisi la forme lévogyre plutôt que dextrogyre », d'autant plus que l'expérience de Miller (synthèse d'acides aminés censée reproduire l'atmosphère primitive terrestre) donne un mélange contenant autant de molécules lévogyres que dextrogyres. Dans la météorite de Murchison, découverte en 1969 en Australie, un énantiomère est 15 % plus abondant que l'autre, ce qui semble montrer que l'homochiralité de la vie a été favorisée par une surabondance de lévogyres provenant de météorites.

L'atterrisseur Philaé étudiera les échantillons récoltés et permettra peut-être de comprendre l'origine de l'homochiralité du vivant.