Rosetta (sonde spatiale) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La mission Rosetta

L'objectif principal de la mission est l'étude de la comète Tchourioumov-Guerassimenko. Sa trajectoire vers la comète l'a amené à proximité de l'astéroïde 2867 Šteins en 2008 et, en 2010, autour de (21) Lutèce, astéroïdes photographiés et étudiés au passage.

Principales caractéristiques d'une comète

Une comète est un corps céleste de petite taille (généralement moins de 10 km) composé en grande partie de glace d'eau qui parcourt une orbite elliptique au cours de laquelle il s'approche du Soleil le contourne avant de s'éloigner vers l'extérieur du système solaire. À l'approche du Soleil, la comète se transforme : la glace située à sa surface, portée à plusieurs centaines de degrés par l'énergie solaire, se sublime à un rythme qui peut être de plusieurs tonnes par seconde : c'est le phénomène du dégazage observé par la sonde Giotto. Un nuage de gaz et de poussière d'un diamètre qui atteint plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de rayon, la chevelure ou coma, se forme autour du corps de la comète appelé noyau. Les particules solides poussées par la pression de radiation forment une longue traîne blanchâtre légèrement incurvée qui s'oriente à l'opposé du Soleil et peut atteindre une longueur de plusieurs millions de kilomètres. Une deuxième queue de couleur bleutée, encore plus longue, constituée de particules ionisées poussées par le vent solaire s'oriente à l'opposé du Soleil. Pour les comètes les plus actives, ces excroissances, éclairées par le Soleil, deviennent visibles à l'œil nu depuis la Terre. Tous ces phénomènes disparaissent lorsque la comète s'éloigne à nouveau du Soleil.

La trajectoire des comètes est très variable. Certaines, en provenance de l'orbite de Jupiter, bouclent en quelques années leur orbite qui est située dans l'écliptique, tout comme les planètes. D'autres en provenance du nuage de Oort ont une période qui peut atteindre plusieurs millions d'années et peuvent circuler sur un autre plan que l'écliptique. Enfin une fraction importante des comètes ont une orbite parabolique ou hyperbolique : elles effectuent un passage unique près du Soleil avant de quitter définitivement le système solaire.

Profil de la mission

Contrairement aux missions qui l'ont précédé, Rosetta doit se placer en orbite autour de la comète visée pour l'étudier sur une longue durée. Pour y parvenir la sonde doit synchroniser son vecteur vitesse sur celui de ce corps céleste. Les comètes circulent à grande vitesse et cet objectif est difficile à atteindre si on analyse les missions qui ont précédé Rosetta : la vitesse relative de la sonde européenne Giotto par rapport à la comète de Halley était de 68 km/s au moment de son rendez-vous tandis que celle de Deep Impact était de 28,6 km/s par rapport à la comète Tempel 1. Aussi, même le recours aux lanceurs les plus puissants ne permet pas un rendez-vous direct entre la sonde et la comète : Rosetta doit utiliser à quatre reprises l'assistance gravitationnelle des planètes pour parvenir à faire coïncider sa trajectoire et sa vitesse avec celles de la comète et sacrifier près de la moitié de sa masse constituée de carburant pour donner un dernier coup de frein durant l'approche finale.

Après avoir étudié les caractéristiques du noyau, Rosetta doit se placer en orbite autour de celui-ci. Puis la sonde posera un atterrisseur sur le sol de la comète chargé de compléter les informations collectées à distance. Les responsables de la mission ont soigneusement choisi le moment du rendez-vous entre la sonde et la comète : la comète est alors suffisamment éloignée du Soleil et ne dégaze pas ce qui doit faciliter l'approche et l'atterrissage. Au cours de l'année qui va suivre le rendez-vous, la comète va s'approcher puis passer près du Soleil : Rosetta pourra ainsi assister au réveil de la comète au fur et à mesure de l'échauffement de sa surface et analyser grâce à ses instruments le processus et les matériaux éjectés. Il est aujourd'hui prévu que sa mission s'achève lorsque la comète commencera à s'éloigner à nouveau du Soleil.

La mission de Rosetta est d'étudier à l'aide des 21 instruments scientifiques embarqués sur l'atterrisseur et l'orbiteur, le lien qui existe entre les comètes et la matière interstellaire et le rôle joué par les comètes dans la formation du système solaire. Les mesures effectuées par la sonde lorsqu'elle aura atteint la comète portent sur :

- les principales caractéristiques du noyau, son comportement dynamique, la composition et la morphologie de sa surface ;

- la composition chimique, minéralogique et isotopique des matériaux volatils et solides du noyau ;

- les caractéristiques physiques et les interactions entre les matériaux volatils et solides du noyau ;

- le déroulement de l'activité de la comète (dégazage) et les processus à la surface et dans la chevelure (interactions entre la poussière et les gaz).

Au cours de son périple Rosetta doit traverser la ceinture d'astéroïde et s'approcher d'astéroïdes dont l'étude constitue un objectif secondaire de la mission. Il est prévu que les instruments de la sonde recueillent des caractéristiques générales dont le comportement dynamique, la morphologie de la surface et sa composition.

La comète 67P/Tchourioumov-Guerassimenko

La comète Tchourioumov-Guerassimenko a été choisie comme cible de la mission après le report du lancement d'un an parce que ses caractéristiques (orbite, période, activité) permettaient d'effectuer un rendez-vous et d'atteindre les objectifs scientifiques fixés. Tchourioumov-Guerassimenko a été découverte en 1969 par l'astronome Klim Ivanovitch Tchourioumov sur une photo de la comète 32P/Comas Solá prise par Svetlana Ivanovna Guerassimenko. Klim se rendit compte que l'objet photographié correspondait en fait à une nouvelle comète qui au moment de la prise de vue était située à environ 2° de la comète visée. La comète a une histoire assez particulière car son orbite a été fortement modifiée à deux reprises au cours des 200 dernières années : jusqu'en 1840 elle ne s'approchait jamais à plus de 4 unités astronomiques (UA) soit 600 millions de kilomètres du Soleil et restait donc invisible depuis la Terre. Cette année-là, un passage à faible distance de Jupiter modifia son orbite et son périhélie chuta à 450 millions de kilomètres. En 1959, un nouveau passage près de Jupiter réduisit encore son périhélie à 1,29 UA. La comète, qui atteint une magnitude apparente de 12, a été observée à 6 reprises en 1969, 1982, 1989 et 1996 et 2002. C'est une comète assez active qui libère, au pic de son activité lorsqu'elle approche le Soleil, environ 60 kg de matière par seconde composée pour deux tiers de gaz et un tiers de matière solide d'après des observations effectuées en 2002 et en 2003. C'est toutefois 40 fois moins que la comète de Halley.

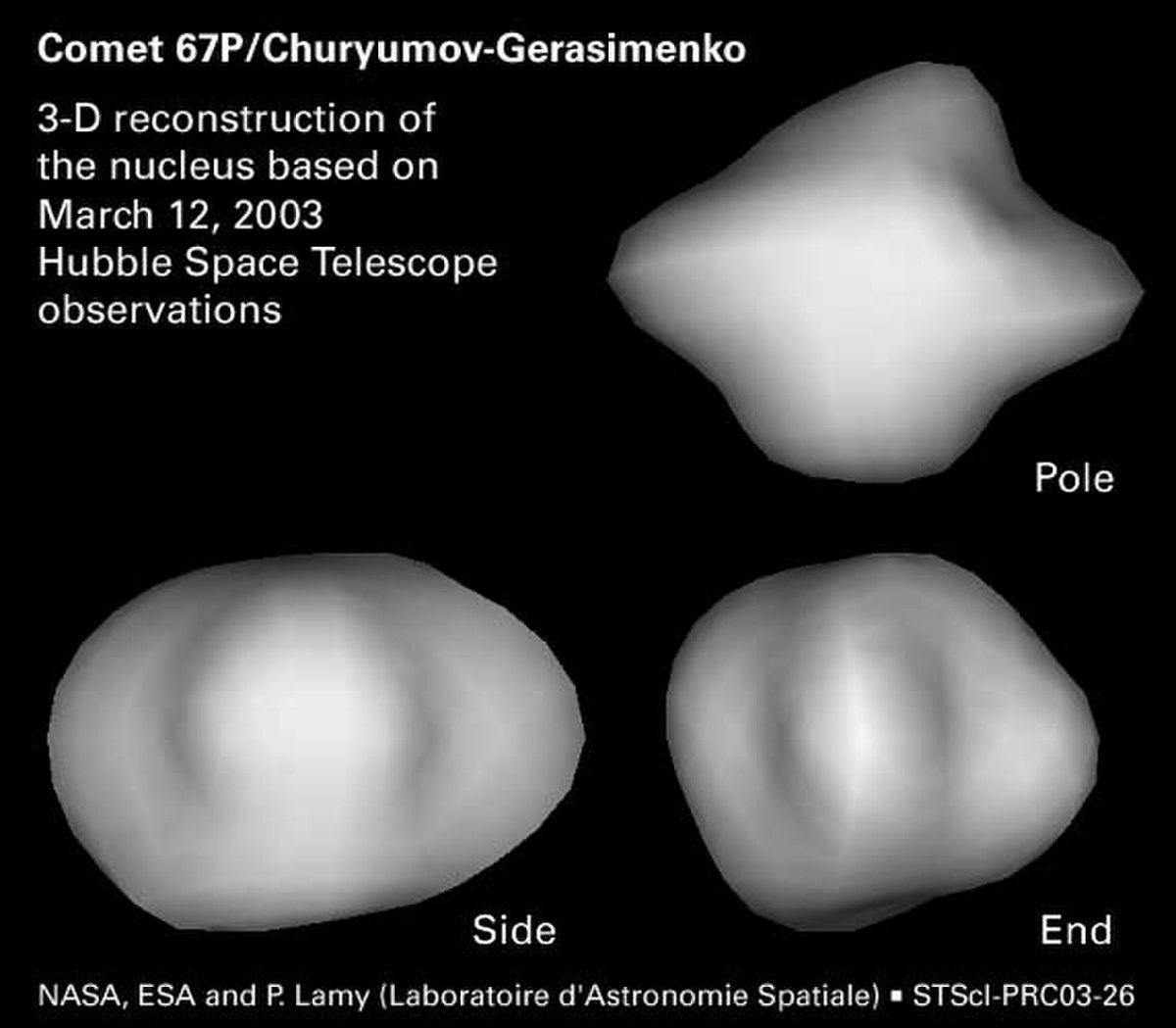

La comète parcourt son orbite en 6,57 années. Des photos réalisées avec le télescope spatial Hubble en mars 2003 ont permis de préciser les dimensions du noyau. C'est un objet de forme ellipsoïdal qui mesure 5 km sur 3 km et tourne sur lui-même en environ 12 heures.

| Demi-grand axe | Périhélie | Période de révolution | Vitesse orbitale moyenne |

|---|---|---|---|

| 3,5072973258 UA | 186×106 km | 6,6 ans | (inconnue en 2010) |

Les astéroïdes (2867) Šteins et (21) Lutèce

La sonde va traverser au cours de son périple plusieurs fois la ceinture d'astéroïdes, située entre les orbites de Mars et Jupiter, qui rassemble un grand nombre d'objets de petite taille. À deux reprises Rosetta passe suffisamment près d'un de ces petits corps pour permettre d'effectuer des observations détaillées.

(2867) Šteins

L'astéroïde (2867) Šteins a un diamètre d'environ 4,6 km. Il a été découvert le 4 novembre 1969 par Nikolaï Tchernykh, un astronome russe. L'Observatoire européen austral l'a identifié comme étant de type E, c'est-à-dire composé d'enstatite (Fe2Si2O6).

| Demi-grand axe | Périhélie | Période de révolution | Vitesse orbitale moyenne |

|---|---|---|---|

| 353,495×106 km | 301,867×106 km | 1 327,3582 jours | 19,27 km/s |

(21) Lutèce

(21) Lutèce a été découvert en 1852 par Hermann Mayer Salomon Goldschmidt, astronome amateur et peintre allemand. Cet astéroïde est de type M c'est à dire ayant un albédo faiblement lumineux mais contrairement aux autres astéroïdes de cette classe, il semble qu'il ne contienne pas de composés métalliques. Il appartient à la ceinture d'astéroïdes et mesure près de 96 km de long et a une masse de 9,2×1017 kg.

| Demi-grand axe | Périhélie | Période de révolution | Vitesse orbitale moyenne |

|---|---|---|---|

| 364,277×106 km | 304,600×106 km | 1 387,902 jours | 18,96 km/s |