Rosetta (sonde spatiale) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Chronologie

Lancement (2004)

L'objectif initial de la sonde spatiale Rosetta est la comète Wirtanen; les astéroïdes (140) Siwa et (4979) Otawara doivent faire l'objet d'observations à courte distance au cours du périple de la sonde. Le lancement est prévu en janvier 2003 mais l'échec du vol v-157 de la fusée Ariane 5 le 11 décembre 2002, cloue au sol pour plus d'un an ce lanceur qui avait été retenu pour placer en orbite la sonde. La fenêtre de tir permettant d'atteindre la cible est relativement courte. Il est encore possible d'atteindre la comète en janvier 2004 en utilisant le lanceur russe Proton. Mais l'ESA choisit finalement d'utiliser le lanceur Ariane 5 ce qui nécessite de trouver une autre destination pour la sonde.

La seule cible alternative satisfaisant les différentes contraintes de la mission est la comète 67P/Tchourioumov-Guerassimenko, accessible en février 2004 avec un lanceur de type Ariane 5 G+ et en février 2005 avec un lanceur de type Ariane 5 ECA ou Proton. Une étude de faisabilité est menée par le CNES, qui doit valider le déroulement de l'atterrissage dans ce nouveau contexte, et par le Laboratoire d'astronomie spatiale du CNRS à l'aide du télescope spatial Hubble : elle permet de déterminer que le noyau de cette comète était 30 fois plus massif que celui de Wirtanen rendant la mission de l'atterrisseur plus complexe mais néanmoins réalisable. Après 3 mois d'investigations, le 14 mai 2003, le comité des programmes scientifiques de l'ESA approuve le nouvel objectif. Le rendez-vous avec la comète, prévu initialement en 2011, est repoussé à 2014, malgré un report du lancement de seulement un an. Cet allongement découle de la trajectoire plus complexe que doit suivre la sonde pour parvenir jusqu'à son nouvel objectif.

Le lancement de la sonde Rosetta a lieu le mardi 2 mars 2004 à 7 h 17 min 44 s TC (7 h 17, heure locale) après deux reports dus à un problème technique et à des conditions météorologiques défavorables, depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane française. Il s'agit du premier vol de la version G+ d'Ariane 5 et du 158ème vol du lanceur Ariane.

Les étages d'accélération à poudre et l'étage principal cryotechnique fonctionnent de manière nominale. Ce dernier est largué alors que le lanceur a atteint une altitude de 173,4 km. La suite du vol d'Ariane est très différente de ce qui est pratiqué pour les lancements commerciaux qui constituent le fond de commerce du lanceur. Avant d'allumer le second étage, le lanceur suit une trajectoire balistique qui lui fait parcourir une partie d'une orbite elliptique très allongée dont l'apogée et le périgée sont respectivement de 4 000 km et 45 km. Une heure, 45 minutes et 47 secondes après le décollage, le deuxième étage de type EPS, à propergols stockables, est allumé pendant 17 minutes, imprimant à Rosetta suffisamment de vitesse pour échapper à la gravité terrestre. La sonde est larguée par le dernier étage du lanceur 2 heures, 13 minutes et 30 secondes après le décollage. La précision de l'injection de Rosetta sur sa trajectoire est suffisante pour que l'ESA puisse confirmer, le 15 mars 2004, que la sonde survolera comme prévu les astéroïdes (2867) Šteins et (21) Lutèce.

Première assistance gravitationnelle de la Terre (2005)

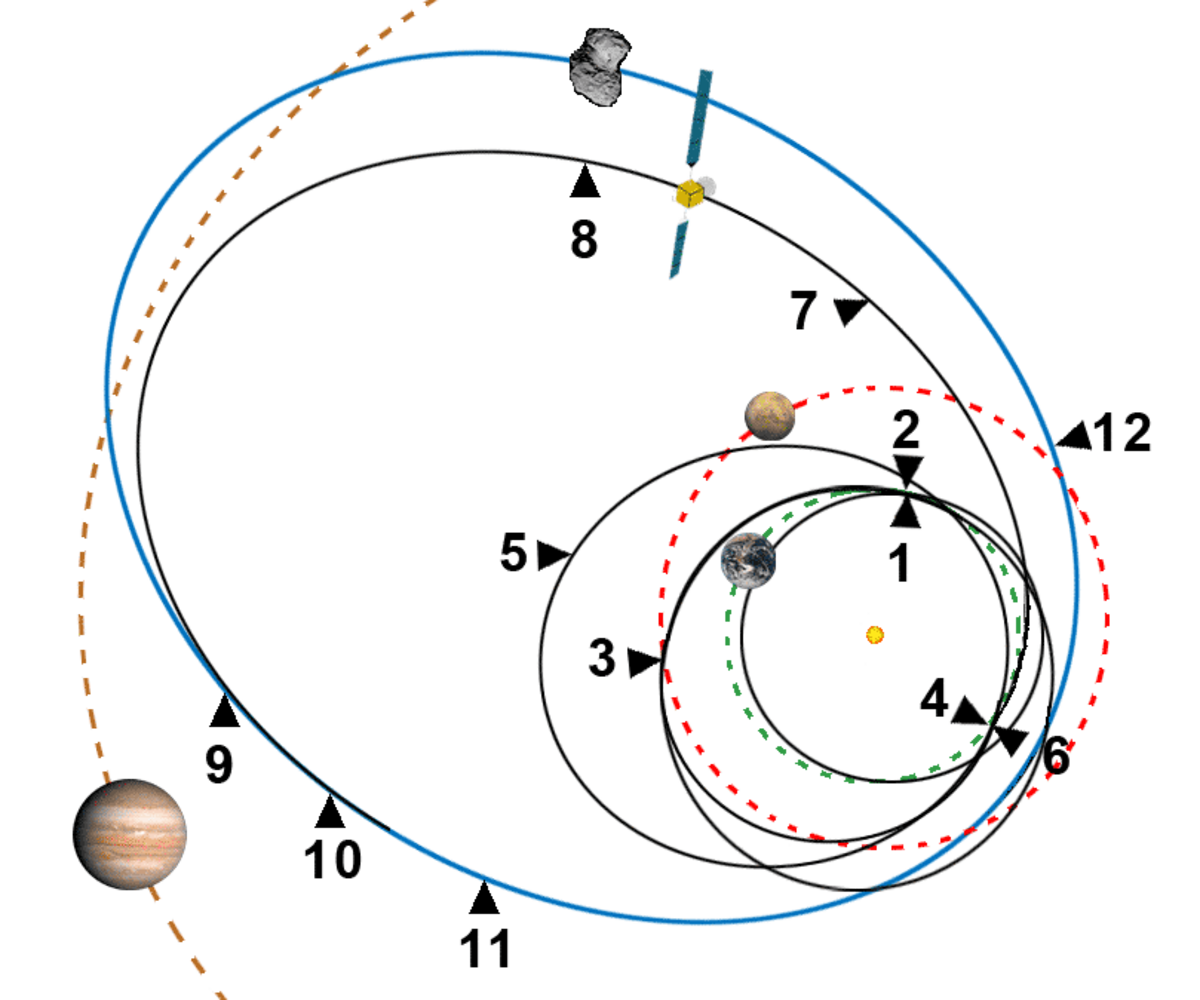

Afin de gagner en vitesse et adapter sa trajectoire, Rosetta utilise l'assistance gravitationnelle. Celle-ci permet, en utilisant l'attraction d'un corps céleste massif, planète ou lune, de modifier la vitesse et la trajectoire d'une sonde. L'effet est d'autant plus important que l'engin spatial frôle de près le corps céleste. La déviation et l'accélération obtenues dépendent également de l'angle d'approche et de la vitesse relative des deux protagonistes. Seul le recours à l'assistance gravitationnelle, qui permet d'économiser de grandes quantités de carburant, permet le lancement des missions comme Rosetta car aucun lanceur n'est suffisamment puissant pour placer une sonde directement sur la trajectoire avec ce type d'objectif. Lorsque la sonde a été mise en orbite par le lanceur Ariane, sa vitesse par rapport au Soleil, dite vitesse héliocentrique, est égale à celle de la Terre soit 30 km/seconde. La sonde va frôler par la suite à trois reprises la Terre pour accélérer : sa vitesse héliocentrique va passer successivement à 33,8 km/s, 35,1 km/s et 38,7 km/s au dernier passage. L'assistance gravitationnelle de Mars, qui est mise en œuvre après le premier passage proche de la Terre, sert uniquement à modifier la trajectoire de Rosetta de manière à la faire longer à nouveau la Terre pour la deuxième assistance gravitationnelle.

Le 4 mars 2005, Rosetta frôle la Terre (en anglais Earth Swing-By, abrégé ESB). Les ingénieurs de l'Agence spatiale européenne constatent que la trajectoire est légèrement différente de celle calculée : les stations au sol calculent que la sonde a accéléré de 1,8 millimètre par seconde, chiffre confirmé par la NASA. Les sondes NEAR Shoemaker et Galileo, qui avaient également utilisé comme Rosetta la Terre pour réaliser une manœuvre d'assistance gravitationnelle respectivement en 1998 et 1990 avaient également observé un écart de 4 et 13 mm/s par rapport aux prévisions.

Deuxième assistance gravitationnelle de la Terre et survol de Mars (2007)

Le 25 février 2007 la sonde réalise sa deuxième manœuvre d'assistance gravitationnelle en frôlant Mars. La veille, Rosetta est orientée afin que ses instruments puissent étudier la planète ; OSIRIS, ALICE, VIRTIS, CIVA, ROMAP, RSI, sont mis en marche quelques heures avant le survol : celui-ci comporte un certain risque car pendant 15 minutes, la sonde se situe sur une face de Mars où ses panneaux solaires ne reçoivent aucune énergie du Soleil et qui bloque toute communication avec la Terre. La sonde passe dans l'ombre de la planète rouge à 1 h 52 TU. Deux minutes après, elle est à 250 km d'altitude. Le contact reprend à 2 h 06. Cependant, Rosetta reste dans le noir jusqu'à 2 h 19.

Le 13 novembre 2007, Rosetta effectue son second survol de la Terre (ESB2). Son orbite s'allonge et sa période est désormais d'exactement 2 ans. L'accélération obtenue est conforme aux prévisions. Au cours de son passage à proximité de la Terre, Rosetta, prise par erreur pour un astéroïde, et brièvement dénommée 2007VN84, déclenche une fausse alerte de collision potentielle d'un corps céleste avec la Terre.

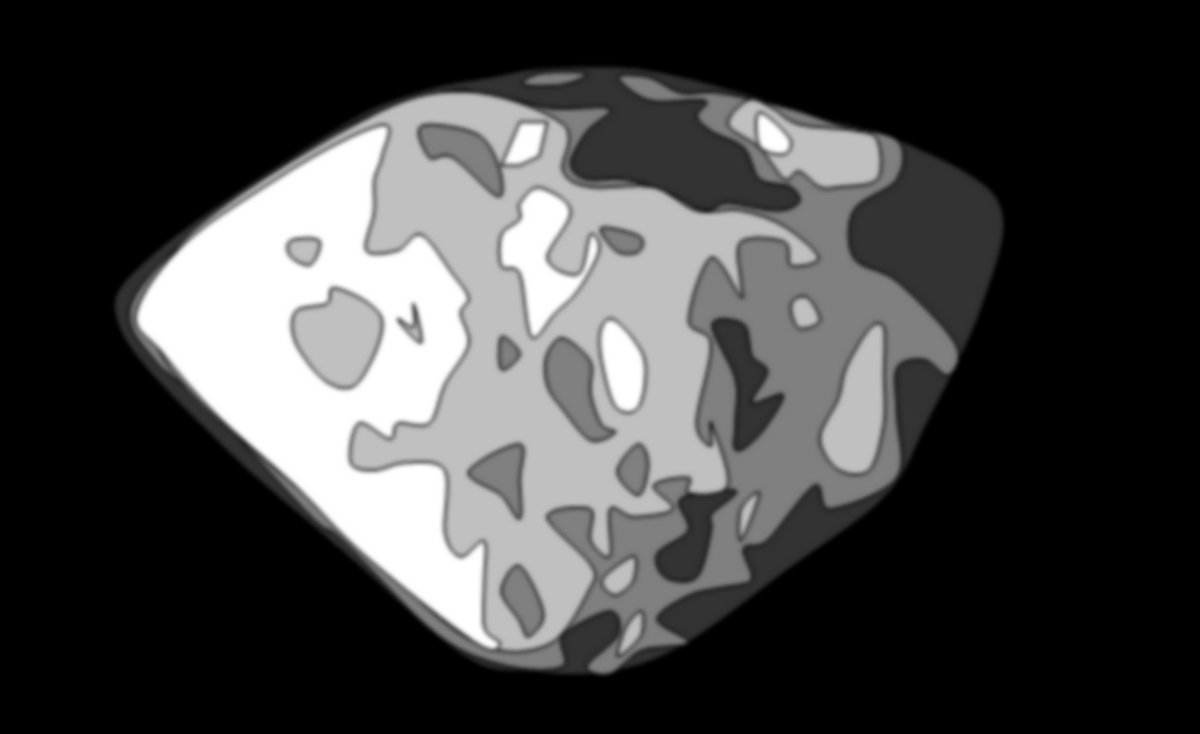

Survol de l'astéroïde (2867) Šteins (2008)

Le 1er septembre 2008, les instruments scientifiques sont activés pour permettre l'observation de l'astéroïde (2867) Šteins. La sonde le survole à 800 km, le 5 septembre 2008 à 17 h 45 UTC, avec une vitesse relative de 8,6 km/s. Malgré une panne quelques minutes avant le rendez-vous de la caméra à petit champ NAC capable de fournir des photographies à haute résolution, les données récupérées à l'aide des autres instruments ont permis de confirmer le bon fonctionnement de ceux-ci et ont fourni une image relativement détaillée de la surface de l'astéroïde qui présente la forme d'un diamant.

Dernière assistance gravitationnelle de la Terre (2009)

Une manœuvre de correction de trajectoire, permettant de passer à la distance prévue de la Terre, est effectuée le 22 octobre 3 semaines avant le survol. À 13 h 51 UTC, les 4 moteurs axiaux de la sonde de 10 Newtons sont allumés durant 1 minute et 27 secondes et fournissent un delta-V de 8,8 cm/s.

Le 13 novembre 2009, la sonde utilise l'attraction de la Terre pour sa dernière assistance gravitationnelle : à 7 h 45 et 40 s UTC, Rosetta passe à 2 481 km au-dessus de l'île de Java, en Indonésie, avec une vitesse relative de 13,34 km/s. Cette manœuvre permet de gagner 3,6 km/s. Aucune anomalie n'a été constatée au niveau de la vitesse. Grâce à cette dernière manœuvre la sonde navigue à une vitesse de 38,7 km/s contre 30 km/s à son lancement. Rosetta est désormais sur une orbite très allongée dont l'apogée, située à 5,33 unités astronomiques (800 millions de kilomètres) l'amène à proximité de l'orbite de la planète Jupiter. Tout en s'éloignant de la Terre la trajectoire de la sonde va converger progressivement avec celle de la comète, qu'elle doit rejoindre après avoir commencé à parcourir la partie de son orbite qui la ramène vers les planètes internes.

Mi-juillet 2010, Rosetta deviendra la première sonde spatiale équipée de panneaux solaires à s'être autant éloignée du Soleil. Pour réduire la consommation d'une énergie qui va se faire rare, mais également pour limiter les coûts opérationnels et la fatigue de l'électronique, la sonde doit être placée en sommeil à compter de 2011 jusqu'en 2014. En décembre 2009, une répétition de ce mode est réalisée sur le modèle de tests (Electrical Qualification Model, abrégé EQM) au Centre européen d'opérations spatiales avant un essai sur la sonde elle-même en janvier 2010.

Survol de l'astéroïde (21) Lutèce (2010) et mise en sommeil

Alors que la sonde entame sa dernière orbite qui doit l'amener presque jusqu'à l'orbite de Jupiter, elle traverse la ceinture d'astéroïdes. Elle survole le 10 juillet 2010 l'astéroïde (21) Lutèce. Pour préparer ce survol, une manœuvre de correction de trajectoire d'une durée de 188 secondes a été conduite le 18 juin à 8 h 24 CEST, pour que Rosetta passe à 3 162 km de (21) Lutèce et dispose d'un angle de vue adapté pour ses instruments. Les instruments scientifiques ont été activés quelques jours avant le survol qui a eu lieu à une vitesse relative de 15 km/s. Tous les instruments de l'orbiteur et deux spectromètres et le magnétomètre de l'atterrisseur Philae étaient en marche durant cette rencontre. Près de 400 photographies sont prises dont certaines avec une résolution qui atteint 1 pixel pour 60 m ; elles montrent un astéroïde de forme très allongée (longueur 130 km), couvert de cratères qui traduisent l'ancienneté de ce petit corps céleste, sans doute vieux de 4,5 milliards d'année. Les photos montrent également des blocs sombres et des stries en surface rappelant celles de Phobos. Enfin, un cratère d'impact est partiellement comblé d'éboulis marbrés de vergétures qui pourraient avoir été produits par des tremblements de terre consécutifs à des collisions avec d'autres corps célestes.

En juillet 2011, alors que la sonde s'éloigne toujours plus du Soleil, la sonde est mise en sommeil. Les communications avec la Terre sont coupées mais la sonde n'est pas complètement inactive durant cette phase : un logiciel particulièrement complexe, ausculte régulièrement les équipements et les instruments scientifiques et s'assure que les composants de la sonde restent dans la plage de températures prévue en utilisant si nécessaire des résistances thermiques. Durant cette période la trajectoire de Rosetta atteint son point le plus éloigné du Soleil et l'énergie solaire disponible ne représente plus que 4 % de ce dont disposait la sonde près de la Terre. La surface des panneaux solaires a été dimensionnée pour pouvoir maintenir la sonde en état de fonctionnement dans ces conditions défavorables qui a tout de même besoin de 390 Watts durant sa mise en sommeil.

Rendez-vous avec la comète (2014)

En janvier 2014, la sonde est réactivée pour préparer les manœuvres très délicates qui vont précéder le rendez-vous avec la comète. Les moteurs de Rosetta fonctionnent durant plusieurs heures d'affilée pour réduire le différentiel de vitesse à 25 mètres par seconde. La sonde va ensuite se rapprocher progressivement de la comète en suivant une trajectoire corrigée en permanence par le contrôle au sol de manière à éviter la poussière laissée dans son sillage par Tchourioumov-Guerassimenko tout en bénéficiant de bonnes conditions d'éclairage. Lorsque la comète est parvenue à portée de caméra, des images sont prises pour affiner notre connaissance de la position du noyau, sa rotation, sa taille et l'orbite de la comète. La vitesse relative de la sonde par rapport à la comète est progressivement réduite sur une période de 90 jours à 2 mètres par seconde. En août 2014 la sonde se trouve à moins de 200 km du noyau et des images permettent de préciser l'axe de rotation, la vitesse angulaire et les principales caractéristiques topographiques de Tchourioumov-Guerassimenko. Alors que la vitesse relative est tombée à quelques centimètres par seconde, Rosetta est placée en orbite autour de la comète à environ 25 km d'altitude. La gravité est si faible que la sonde tourne autour de la comète à 10 km/h contre 7,5 km/s pour un satellite en orbite basse autour de la Terre. La vitesse de la sonde autour de la comète aux formes très irrégulières doit être ajustée en permanence pour éviter que Rosetta ne s'écrase ou qu'elle échappe à l'attraction de Tchourioumov-Guerassimenko. L'orbiteur commence à cartographier le noyau de manière détaillée afin de permettre la sélection de 5 sites d'atterrissage potentiels.

Atterrissage et fin de mission (2014-2015)

L'atterrissage sur le sol de la comète est déclenché en novembre 2014 : la sonde se situe à cet instant à près de 650 millions de kilomètres de la Terre et navigue à plus de 135 000 km/h. Le dégazage déclenché par la proximité du Soleil, qui pourrait compromettre la mission, devrait être à cette distance nul sinon réduit. Après sélection par l'équipe de contrôle au sol d'un des 5 sites, la sonde abaisse son orbite jusqu'à une altitude d'environ un kilomètre puis largue l'atterrisseur Philaé qui se pose sur le sol de la comète avec une vitesse verticale d'environ 1 mètre par seconde. La précision de l'atterrissage devrait être d'une centaine de mètres. Philae s'ancre dans le sol car la gravité très faible n'est pas suffisante pour maintenir l'atterrisseur en place. Celui-ci effectue des photos à haute résolution et utilise ses instruments pour recueillir des données sur la composition de la croûte et de la glace de la comète. Notamment il fore le sol sur 20 cm de profondeur puis analyse les carottes obtenues avec un mini laboratoire. Les données recueillies sont transmises à l'aide du petit émetteur de l'atterrisseur (1 W) à l'orbiteur qui les relaie jusqu'au centre de contrôle à Terre en assurant éventuellement un stockage provisoire pour attendre les moments favorables à une transmission. L'atterrisseur dispose de panneaux solaires (9 Watts) mais également de batteries électriques qui lui garantissent une durée de vie minimale de 5 jours si le Soleil était masqué par la poussière. Ce laps de temps devrait être suffisant pour que l'atterrisseur remplisse ses missions principales. Mais l'atterrisseur est conçu pour mener une mission de plusieurs mois si les conditions s'y prêtent.

L'orbiteur, de son côté, poursuit ses observations alors que la comète s'approche du Soleil et devient de plus en plus active : Rosetta peut ainsi étudier le processus d'intensification du phénomène de dégazage qui caractérise cette période particulière de la vie d'une comète. Après 18 mois passés en orbite autour de la comète, il est prévu que la mission de Rosetta s'achève en décembre 2015 alors que la comète s'éloigne de nouveau du Soleil. Une prolongation est possible si l'état de la sonde lui permet encore de fonctionner.

Rosetta et Philaé vont par la suite accompagner la comète jusqu'à sa désintégration ou sa collision avec un autre corps céleste, à une date qui se situe sans doute très loin dans le futur. Aussi, à la manière de la plaque des sondes Pioneer, un disque en nickel inaltérable a été fixé à l'extérieur de l'orbiteur sur lequel sont micro-gravés des textes rédigés dans un millier de langues : ce disque fait partie du projet Rosetta de la fondation américaine Long Now Foundation dont l'objectif est de préserver la connaissance des langues menacées en créant des «pierres de Rosette» destinées à nos lointains descendants.