Surtsey - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

Prémisses de l'éruption

Le 14 novembre 1963 à 07h15, le cuisinier du Isleifur II, un chalutier croisant au Sud de l'Islande au large de l'archipel des îles Vestmann, remarque une colonne de fumée sombre en direction du sud-ouest. Le navire s'approche de celle-ci car le capitaine pense en premier lieu qu'il s'agit d'un bateau en feu. Au lieu de cela, l'équipage découvre des explosions générant des colonnes de cendres, signes d'une éruption sous-marine. À 11h00, le panache volcanique atteint six kilomètres d'altitude. Ce panache est le résultat de la fusion de trois panaches plus petits qui sortent de la mer en trois endroits différents alignés selon un axe orienté nord-est-sud-ouest. Ces panaches qui fusionnent dans l'après-midi sont générés par la sortie sous-marine de lave le long d'une fissure volcanique.

Il est probable que l'éruption ait commencé quelques jours avant le 14 novembre, vraisemblablement aux alentours du 10 du même mois. L'éruption se déroule alors sur le fond océanique situé à 130 mètres sous le niveau de la mer et les explosions sont étouffées par la pression de l'eau à cette profondeur. Comme l'éruption construit peu à peu un volcan s'approchant du niveau de la mer, les explosions apparaissent à la surface. De plus, certains indices pouvaient laisser penser qu'une activité volcanique était imminente. Une semaine auparavant, un sismographe à Reykjavík enregistre de faibles secousses mais leur position n'a pas été déterminée. Deux jours avant le début de l'éruption, un navire de recherche marine note que la mer dans cette zone est plus chaude que la normale et les habitants de la ville côtière de Vík í Mýrdal située sur l'île principale de l'Islande à quatre-vingts kilomètres à vol d'oiseau de Surtsey avaient remarqué une odeur de sulfure d'hydrogène.

Phase éruptive sous-marine

Dans les heures qui suivent, le panache volcanique se charge de plus en plus en cendres et est traversé de plus en plus souvent et de plus en plus haut par des gerbes noires de lave fragmentée, signe que l'édifice sous-marin se rapproche de la surface de la mer.

Le 15 novembre 1963, une journée après la découverte de l'éruption, un édifice volcanique essentiellement composé de scories émerge et atteint rapidement une longueur de 500 mètres pour une hauteur de 45 mètres. Cette nouvelle île née du feu est baptisée Surtsey en référence à Surt, le géant du feu de la mythologie nordique, l'équivalent scandinave de Vulcain. Le 6 décembre 1963, trois journalistes français du magazine Paris Match sont débarqués sur l'île. Ils y restent pendant une quinzaine de minutes avant que la violence des explosions ne les encourage à partir. Par plaisanterie, ils revendiquent la souveraineté de l'île mais l'Islande affirme rapidement que la nouvelle île lui appartient puisqu'elle est apparue à l'intérieur de ses eaux territoriales.

Les explosions nées du choc thermique généré par la rencontre entre la lave chauffée entre 1 155 °C et 1 180 °C et l'eau de mer à seulement 10 °C fragmentent la lave qui s'accumule autour de la sortie de la cheminée volcanique. Ces fragments de lave sont rapidement emportés par les vagues qui attaquent l'édifice dès sa sortie de l'eau mais la quantité de matériaux émis est supérieure à l'érosion marine et l'île s'agrandit. Ainsi, le 24 novembre, elle mesure environ 900 mètres de longueur pour 650 mètres de largeur et en février 1964, le plus grand diamètre de l'île atteint 1 300 mètres. Le 31 janvier 1964, la lave cesse d'être émise à partir du cratère Surtur mais dès le lendemain, de nouvelles explosions se produisent sur son flanc Ouest. Un nouveau cratère, baptisé Surtungur, se forme, fusionne partiellement avec Surtur et atteint 173 mètres d'altitude.

Parallèlement à la construction et à l'émersion de Surtsey, d'autres systèmes volcaniques entrent temporairement en éruption aux abords de l'île. C'est le cas du mont sous-marin Surtla qui se forme du 28 décembre 1963 au 6 janvier 1964 à environ deux kilomètres au nord-est de Surtsey. Après érosion, cette montagne qui n'a pas réussi à émerger culmine à soixante-dix mètres au-dessus des fonds marins soit cinquante mètres sous la surface de la mer. Le 22 mai 1965, c'est l'émersion de Syrtlingur, dont l'éruption a commencé quelques jours plus tôt, qui est constatée. Cette île temporaire située à 600 mètres au nord de Surtsey et qui atteint 0,15 km2 de superficie et 70 mètres d'altitude au début du mois d'octobre est complètement détruite par l'érosion marine à partir du 17 octobre lorsque l'éruption cesse et disparaît totalement le 24 octobre. Enfin, à partir de la fin octobre 1965 et jusqu'au 10 août 1966, une autre éruption qui se déroule à environ un kilomètre au sud-ouest de Surtsey donne naissance à l'île de Jólnir qui émerge le 28 novembre 1965, deux jours après l'apparition des premières explosions à la surface de la mer. Cette dernière atteindra 70 mètres d'altitude et une superficie de 0,28 km2 avant d'être rapidement érodée pour être engloutie sous les flots le 31 octobre 1966. Ces îles ont été rapidement et entièrement érodées contrairement à Surtsey car à l'inverse de cette dernière, elles n'ont pas émis de coulées de lave au cours de leur éruption ce qui aurait pu protéger de l'érosion marine leur cône construit de lave fragmentée meuble.

Phase éruptive aérienne

Surtsey gagnant peu à peu en altitude, l'eau de mer ne joue plus un rôle aussi prépondérant dans la génération d'explosions hydromagmatiques et la lave est moins fragmentée. Toutefois, les explosions se poursuivent en projetant des blocs de lave jusqu'à un kilomètre de l'île et des cendres volcaniques jusqu'à une altitude de dix kilomètres ce qui permettait au panache volcanique d'être visible à de grandes distances.

Cette baisse de l'activité explosive permet la mise en place d'une activité effusive de type hawaïen à partir du 4 avril 1964, toujours depuis le cratère de Surtungur qui est le seul de l'île à être en activité. Un lac de lave de 120 mètres de diamètre apparaît duquel s'élèvent des fontaines de lave et par lequel s'échappent des coulées qui recouvrent la majorité de l'île permettant la mise en place d'une couche de roches plus résistantes que les téphras, protégeant ainsi plus aisément l'île contre l'érosion. Cette activité se poursuit pendant plus d'un an jusqu'au 17 mai 1965 et permet la mise en place du plateau de lave qui forme la moitié Sud de l'île.

Les premiers signes d'accalmie apparaissent le 20 novembre 1964 avec un arrêt de l'éruption de cinq minutes puis le 16 décembre 1964 avec un arrêt de dix-sept heures. Les scientifiques profitent de cette dernière accalmie pour prélever des échantillons de laves et de téphras ce qui leur permet d'identifier de la lave à phénocristaux d'olivine.

Fin progressive de l'éruption

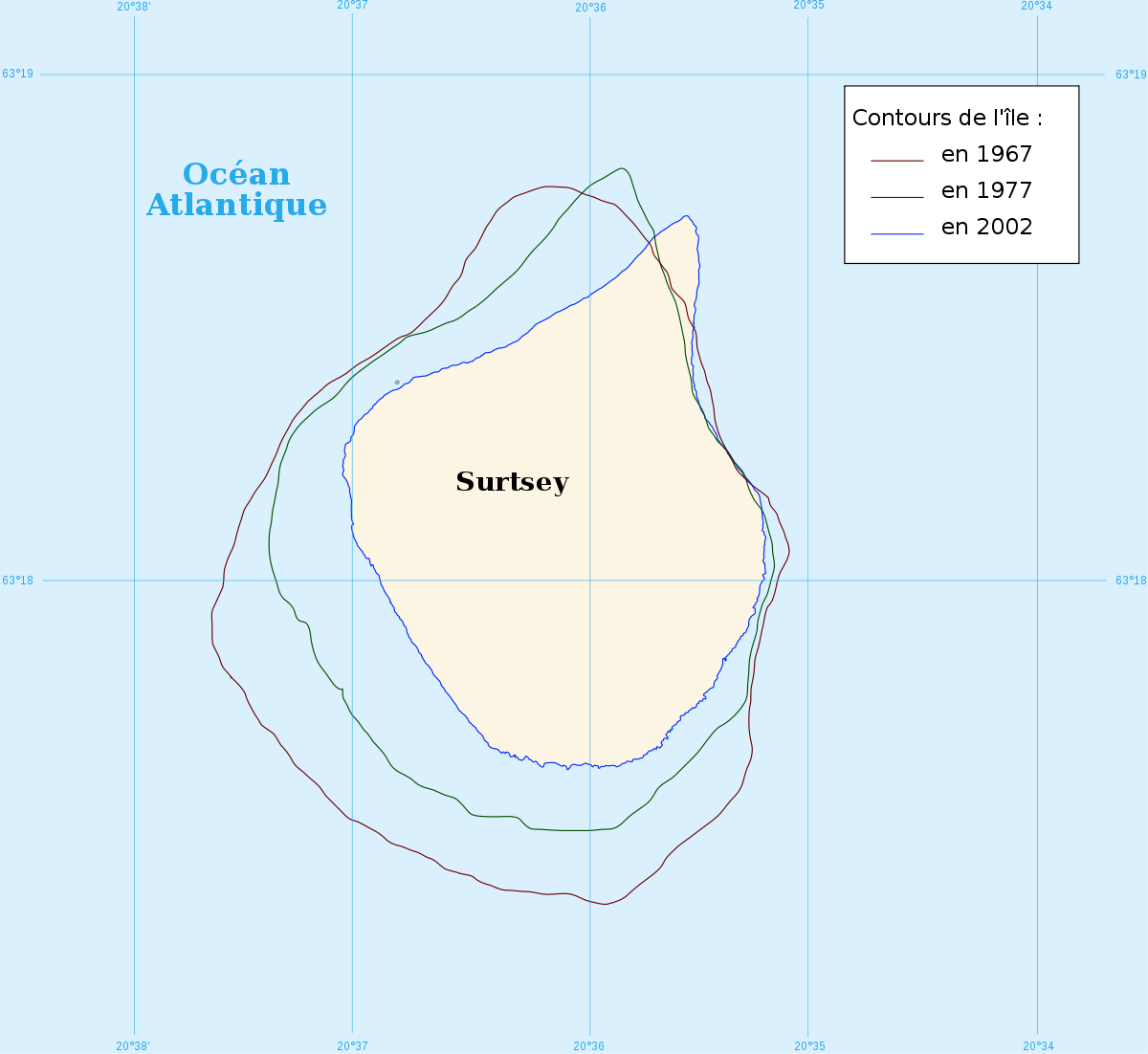

Pendant plus d'un an, l'activité volcanique cesse sur Surtsey mais se déplace sur deux sites proches qui donneront naissance aux îles de Syrtlingur et Jólnir. Le 19 août 1966 soit neuf jours après la fin de l'éruption de Jólnir, la lave refait son apparition sur Surtsey avec la mise en place d'une fissure de 220 mètres de longueur sur le plateau de lave au pied de Surtur. Une autre voit le jour du 12 au 17 décembre 1966 à l'intérieur de Surtur, produisant une petite coulée de lave, et une troisième du 1er janvier au 8 janvier 1967 qui émet des coulées de lave entre les deux cratères, sur leur flanc Nord. Ces émissions de lave se poursuivront jusqu'au 5 juin 1967, date de la fin de l'éruption de Surtsey qui aura émis un volume de roches ignées de 1,1 km3 sous forme de téphras à hauteur de 70 % et de lave à hauteur de 30 % et dont 9 % seulement sont émergés. L'île mesure alors 2,65 km2 soit sa plus grande superficie et culmine à 175 mètres d'altitude. À cette époque, l'éruption de Surtsey est l'éruption volcanique des temps historiques la plus longue d'Islande.

Érosion et disparition

L'apport de matériaux ayant totalement cessé le 5 juin 1967 avec la fin de l'éruption volcanique, l'érosion marine reprend le dessus et commence à éroder Surtsey. Au cours des quarante ans qui ont suivi l'éruption, c'est un volume estimé de 0,024 km3 qui a été arraché à l'île soit un quart de son volume aérien ou encore la moitié de sa superficie. Sa forme a également été affectée puisqu'une grande partie de la côte Sud-Ouest a disparu tandis que Norðurtangi, une flèche composée de sédiments volcaniques transportés et déposés par les courants marins, s'est formée à la pointe Nord de l'île.

Cette érosion va se poursuivre dans le futur et provoquera à terme la disparition totale de Surtsey. En effet, le schéma éruptif classique des îles de l'archipel des îles Vestmann est la formation d'une île au cours d'une seule éruption. Il existe donc peu de chances que de nouvelles éruptions surviennent à Surtsey permettant ainsi son agrandissement. Mais cette disparition se fera en plusieurs étapes.

Tout d'abord, un tassement de l'île s'opère depuis sa construction à raison de vingt centimètres par an dans les premières années suivant l'éruption pour ralentir et se situer aux alentours de un à deux centimètres par an depuis les années 1990. Ce tassement est causé par le compactage des téphras composant la majorité du volcan, le compactage des sédiments des fonds marins qui supportent l'île et enfin un rééquilibrage isostatique par l'enfoncement de la lithosphère sous le poids du volcan.

Combiné à ce tassement, les terrains les plus meubles, ceux composés de sédiments et de téphras, subissent l'érosion la plus rapide. Cette érosion est celle subie par l'île depuis sa formation et se poursuit au rythme d'un hectare par an. Toutefois, ces terrains sont recouverts d'une couche de lave dure qui leur procure une certaine protection, ralentissant ainsi leur érosion.

Lorsque ces terrains meubles auront disparu et mis à jour le cœur du volcan composé de tuf à palagonite, cette dernière roche subira à son tour l'érosion marine. Cette roche s'est formée à partir du processus connu sous le nom de palagonitisation qui consiste en la transformation par des bactéries et par l'eau de mer du basalte, dont les téphras, en une roche beaucoup plus dure : le tuf à palagonite. Sur Surtsey, cette réaction chimique s'est passé relativement rapidement en raison des températures élevées qui régnaient au cœur du volcan à la fin de son éruption.

Sauf nouvelle éruption volcanique et au rythme actuel de l'érosion, Surtsey devrait ressembler d'ici le début du XXIIe siècle aux autres petites îles des îles Vestmann, des pitons de tuf à palagonite battus par les vagues, et disparaître totalement sous l'effet de l'érosion plusieurs centaines d'années plus tard.